運動星球

Fit In健身訓練工作室:1對1專屬私人健身教練悉心指導

2016-05-25

隨著全民運動風越來越熱,健身房也越開越多,大型健身中心雖夾著集團與大空間、設備齊全的優勢,但打著專屬私人1對1指導的小型健身房,因場館不需太大,不但更容易進駐你我生活周遭,合理的費用加上專屬指導,成為許多人的健身新選擇。

專業教練團隊,各個精實有型

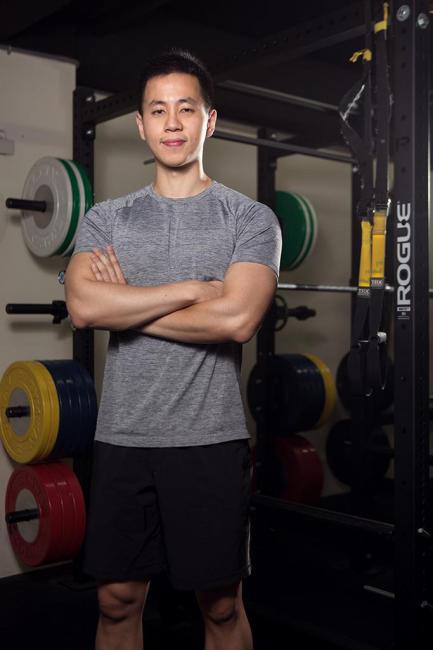

位在捷運中山國中站徒步約7分鐘距離、2015年7月底全新開幕的「Fit In健身訓練工作室」,擠身在辦公區的巷弄間,讓許多上班族群不論利用中午、或下班後來這裡運動健身變的更加方便。由曾獲得健美比賽冠軍的Eason呂家豪所領軍的5人教練團隊,不但各個都是精壯型男、也都具有豐富專業健身指導經驗,教練團成員之一的Rock就說,他們團隊除專業度夠之外,更因教練團隊每個人都有數年健身經驗,所以更清楚知道什麼樣的器材、什麼樣的訓練方式,會產生什麼樣的效果,因此不論男女、不論年齡、無論胖瘦,針對健身目標的達成,他們都能替學員制定出專屬的健身課程,只要努力跟著教練的指導,想要成為充滿活力又有型的人,絕對不是夢想。

Fit In教練Rock

1對1指導,專屬個人訓練課程

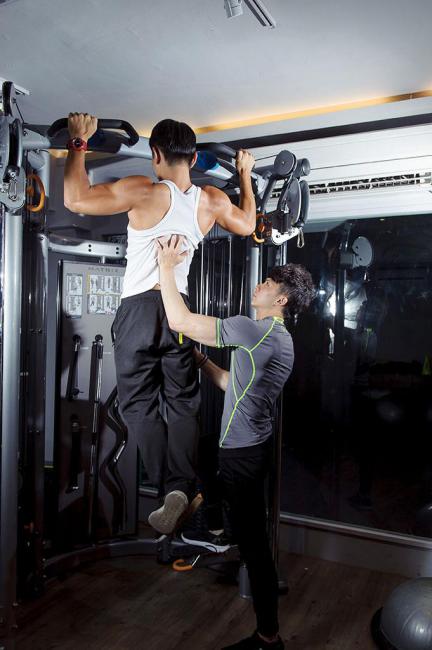

由於這裡主打1對1私人專屬教練指導,學員不需跟一堆人擠在一起運動外,上課時間透過教練全程指導,更能在短短一堂課中,發揮最大健身效率,對於忙碌而不想浪費太多時間在無效運動的人來說,可說再適合不過。1對1指導的好處是可讓學員對於訓練方式、每個動作角度、運動強度,更精準掌握與確實感受體會,除了讓目標能更快速達成外,也避免運動中的傷害;再者當學員健身一陣子後,教練透過觀察,也可適時給予健身方向的調整或轉換不同健身方式,來讓健身過程充滿變化及趣味,像是用健身器材、拳擊有氧或飛輪等來轉換,甚至連徒手重量訓練也是學員必學方向,讓不適合一開始即進入器材類的重量訓練學員,透過教練指導先以自身重量來開始入門,不但避免受傷更能隨時居家運用,等身體狀況適合,再由教練帶領進入器材的重量訓練課程。

一對一指導,發揮最大健身效率

無須入會費,課程更彈性

參加運動課程的學員年齡層也很廣,即使是小學生也出於興趣在媽媽陪伴下一起來到教室健身。

「在這裡運動相當有趣,因為教練有設計很多不同的運動項目,各種障礙挑戰、翻滾等,比外面一般跑步好玩。」學員小P今年才就讀小學,因為媽媽的關係也特別從新北市搭捷運來上課,因為覺得好玩而樂此不疲,雖然現在才剛上基礎班沒多久,就已經迫不及待想要繼續挑戰進階班,在運動中獲得很大的快樂。

根據不同的課程挑戰項目難度也不同,適合不同的對象。例如後空翻的課程,就適合身材瘦小輕盈,且動作較敏捷的學員,一般剛上基礎課程的學員若無正確暖身方式,加上體型壯碩用力不當,受傷的機率也很高,因此才需要接受正確的指導,鍛鍊健康之餘也要保護自己。

另外也有包括增加肌力、瘦小腹等的身材雕塑運動,對上班族男女性來說相當受歡迎,運動健身還可以雕塑身材,在室內運動不需要曬到太陽,也是一項容易入門的基礎運動課程。

雖然運動項目很多,極限體能教室除了能滿足挑戰身體極限、身材雕塑的學生外,也能幫助一般初入門的朋友更快速養生運動健身的習慣,透過趣味的挑戰項目,增加對運動的興趣,透過輕鬆的方式同時滿足不同人的不同需求,一舉多得。這也是李恩至希望帶給所有熱愛運動的好朋友最大的寶藏!

Fit In創辦人Eason

多元結合,連運動後餐飲全都包

40坪左右的場館雖不算太大,但也規劃有重量訓練區、有氧訓練區、獨立有氧教室等,訓練用器材雖不多,但大都具備複合多功能訓練用法,像是國外相當受歡迎的TRX懸吊訓練(Total body Resistance eXercise),能有效增強全身核心肌群,身體各個部位幾乎都可以訓練到,很多女生也都很愛使用它來做全身訓練。除了健身訓練外,為了讓整體健身目標達成方式更加完整,Fit In除提供營養菜單建議外,接著也嶄新規劃提供健康餐盒,讓學員運動前、後所需的營養,能更完整照顧到,規劃中的中央廚房,不但能提供健康安全的飲食,也解決學員在運動後不當的飲食攝取習慣,讓健身目標不至於功虧一簣。

多功能訓練法,所有肌群皆可訓練到

Fit In健身訓練工作室

add 台北市民權東路三段160巷11號B1

tel 0926-996972

time 週一至週六 13:00~22:00

price 請電洽

FB Fit In 健身訓練工作室

LINE ID niceboy0809

tel 0926-996972

time 週一至週六 13:00~22:00

price 請電洽

FB Fit In 健身訓練工作室

LINE ID niceboy0809

撰文/周麗淑

攝影/楊仁渤

運動星球

高強度間歇訓練只能燃脂?這六個不說你也不會知道的極佳好處!

2022-10-26

高強度間歇訓練也稱為HIIT訓練,已經成為健身和醫學界廣為認知能改善心血管健康、呼吸耐力和代謝功能最有效手段之一。有許多的研究都表示,這項訓練方式能有助於短時間內大量消耗脂肪,及提高各項運動所許的體能狀態。

高強度間歇訓練只能燃脂?這六個不說你也不會知道的絕佳好處!

事實上,高強度間歇訓練能有效的改變體能狀態,這是因為這項訓練方式對身體的影響有以下這三個重要系統:

1.心血管健康和耐力

2.身體利用氧氣的能力

3.荷爾蒙平衡

但對於大多數的人來說,高強度間歇訓練是一種促進新陳代謝的方式,他能大量的消耗熱量及脂肪,並於訓練後幾天內都能持續這樣的模式。但除了消耗熱量及燃脂的好處之外,他還能為身體帶來哪6種好處呢?以下我們將仔細的說明,想了解高強度間歇訓練的你,千萬別錯過了!

HIIT訓練對身體的6種好處

1.改善2型糖尿病

2019年9月發表在《美國生理學雜誌-心臟和循環生理學》上的一項研究表示,採用阻力的間歇性訓練對於血液流動和血管擴張特別的有效率。研究人員針對17位受過耐力訓練的男性及糖尿病患者,在基線和高強度間歇訓練6週,並接受動態血液監測和多普勒超聲心動圖(spectral Dopplerechocardiography),當研究人員在訓練前和訓練後1小時及2小時測量血液流量時,發現患有2型糖尿病的患者,在每次的訓練後都有獲得改善,其餘訓練組也在訓練後1-2小時候也都出現改變。

2.促進新血管健康

有許多的研究都表明,高強度間歇訓練的方式比穩定固定的訓練頻率,能更有效的促進身體最大攝氧量及體能強度的提升。事實上,最大攝氧量被認為是些血管耐力好壞的最佳指標,這也是許多針對運動醫學研究最常使用的量測方式,用於顯示運動對於身體的影響及衡量身體利用氧氣獲取能量的最佳能力。

高強度間歇訓練能更有效的促進身體最大攝氧量及體能強度的提升。

而由於高強度間歇訓練的耐力運動,會讓心臟肌肉變得更加強大,因此你能夠運用更短的時間快速的恢復身體,這也就是為何可以透過這項訓練,建立耐力以及體能的強化。

3.觸發運動後過攝氧量

高強度間歇訓練還會引發運動後過攝氧量(EPCO)的問題。這是由於高強度間歇訓練期間,身體會加速使用更多的氧氣,以彌補因為高強度訓練時身體氧氣不足的現象,訓練後的恢復期間也同樣會使用大量的氧氣,以促進身體內激素的活化、葡萄糖的儲存補充和修復肉組織的的能力。

引發運動後過攝氧量,除了提升身體運動更多的氧氣之外,它還會伴隨身體對於「燃料」或「能量」的需求增加,將體內的脂肪進行轉化,將游離脂肪酸(free fatty acid,FFA)釋放到血液之中;接著在訓練後的恢復階段,這些游離脂肪酸會被氧化,身體就會利用這些當作修復的能量來源,這也就是為何高強度間歇訓練能幫助身體消耗熱量及提升減脂效率的原因。

高強度間歇訓練還會引發運動後過攝氧量(EPCO)的問題。

另外,還有一個好處就是新的 ATP(三磷酸腺苷)也會被合成,做為身體的燃料或能量來源,因此就能減少乳酸的堆積。在訓練的過程中,乳酸會透過血液進入腎臟、心臟肌肉和肝臟內;身體必須要增加氧氣才能將乳酸轉化回丙酮酸,這樣的好處就是能減緩身體因運動訓練造成的痠痛感,讓身體進入修復的狀態。

4.釋放肌肉生長激素

高強度間歇訓練還可以刺激肌肉生成激素,同時消耗卡路里和燃燒脂肪。在高強度間歇訓練的過程中,身體會產生一種被稱為類胰島素生長因子1(英語:Insulin-like growth factor 1,IGF-1)也被稱為生長調節素C(somatomedin C),是血液高濃度的營養調節因子,具有調節大部分生長賀爾蒙的功能。人體每個細胞幾乎都會受到IGF-1的影響,特別是肌肉、骨骼、肝臟、腎臟、神經組織、皮膚以及肺臟細胞。

高強度間歇訓練還可以刺激肌肉生成激素,同時消耗卡路里和燃燒脂肪。

5.延緩身體衰老

在2017年3月的一項研究報告中表明,高強度間歇訓練可以有效的幫助並阻止細胞老化外,還被證明有助於修復身體細胞損傷和恢復活力的功效。研究人員對年輕人和老年人,進行全面的代謝和分子表型分析,分成12週的有氧訓練(使用 HIIT)、阻力訓練(RT)、中等強度有氧加阻力訓練(CT)和12週久坐不動這4組,並在最後一輪運動後72小時進行量測。

最後發現,HIIT極大地改善了兩個年齡組的心肺健康、胰島素敏感性、線粒體呼吸和無脂肪質量 (FFM);RT改善了兩個年齡組的FFM和胰島素敏感性,而 CT的增益較小,這可能是由於訓練強度的差異。

6.幫助荷爾蒙的平衡

高強度間歇訓練除了能抗衰老之外,還有一個關鍵的好處是它可以幫助荷爾蒙平衡,這些導致體重增加和不健康飲食習慣的激素生成,包含有負責長期體重增加和短期飲食習慣的飢餓素(Ghrelin)、保持能量充足關鍵的瘦素(Leptin)及具有合成代謝的作用、能促進生長和增進肌肉發達的睪酮素(Testosterone) 從理論上講,高強度間歇訓練會對瘦素和睪酮素這兩種產生蹺蹺板效應,但它們同樣會促進理想的減肥效果。重點是,高強度間歇訓練所產生的瘦素,是否足夠抵銷睪酮素減緩瘦素釋放的能力?

高強度間歇訓練除了能抗衰老之外,還有一個關鍵的好處是它可以幫助荷爾蒙平衡。

根據發表在《內分泌》雜誌上的一項研究,答案是肯定的。顯然,高強度間歇訓練會造就一個非常獨特的環境,讓瘦素不受睪酮素提升的負面影響,因此你可以透過高強度間歇訓練,同時獲得兩個幫助瘦身的激素。

另外,根據2010年11月發表在《生理學雜誌》上的一項研究,說明空腹運動也被證明可以提高葡萄糖耐量和胰島素敏感性。這不僅有助於預防2型糖尿病和減輕體重外,而且已被證明可以抑制吃零食的慾望。

資料參考/NCBI、Cell Metabolism

責任編輯/David

史考特醫師

運動完,吃還是不吃?

2016-08-29

運動完飢腸轆轆時,要不要硬ㄍㄧㄥ?吃還是不吃?能吃什麼?本篇要解除大家的疑慮!

本文作者史考特醫師

我常被問到:剛運動完肚子好餓,這時候吃東西會不會吸收更快?會不會全部變成肥肉?要吃什麼才對啊?

「運動完,吃還是不吃?」這可是個大哉問!讓我來為大家簡單地解說一下:

就像汽車有油箱一樣,人體肌肉所需的燃料(肝醣)被儲藏在細胞內以備不時之需。不管是游泳、跑步、打籃球、重訓,只要是中等強度以上、會讓人感到喘的運動,或多或少都會消耗肌肉裡的燃料(肝醣)。

運動之後不補充養分、肌肉中的肝醣存量不足,會讓疲勞感持續,短期內的運動表現就不如平常水準,就好像開了汽車不加油一樣,等到下一次要上路的時候,就開不動啦!

如果你習慣空腹運動,或是個每天都運動的狂熱份子,運動過後補充碳水化合物能幫助你更快地從疲勞中恢復。

碳水化合物補充燃料、蛋白質修補肌肉

研究發現,運動後的肌肉因為承受了壓力及微小的損傷,此時如果補充一些蛋白質,提供肌肉必須的材料來自我修補,可以減緩甚至逆轉蛋白質流失的過程。

發表於2001年《美國內分泌與新陳代謝期刊》的研究也告訴我們:運動後立刻補充營養,能促進蛋白質合成達到平時的3倍之多。

如果你想要加速肌肉復原,那麼運動之後吃一些富含蛋白質的食物是個理想的習慣。

2006年,加拿大學者約翰.貝拉第(John Berardi)找來6位單車選手,在60分鐘的訓練後,他們分別被給予:

˙蛋白質+碳水化合物的補充品

˙碳水化合物

˙零熱量的安慰劑

結果他們發現,在熱量相等的前提下,碳水化合物與蛋白質加在一起,比單獨補充碳水化合物更能促進肝醣的增加。在下圖,我們可以見到三種不同營養品對於補充肌肉內肝醣的效果;肝醣的單位為mmol/L,亦即每公升體積的肌肉內含有多少「微莫耳」的肝醣分子。各位不理會這艱澀的名詞也無妨,從圖表上可以明顯看出,蛋白質與碳水化合物一起食用,效果更好!

運動後該怎麼吃?

歸納以上結論,中強度運動(如慢跑、游泳,或是任何一種會讓你有點喘,沒辦法講完一整句話的運動)之後應該要補充養分。運動後,肌肉細胞會打開細胞膜上的通道歡迎血液中的糖分進入,以補充消耗殆盡的肝醣庫存。此時吃下碳水化合物,提高血液中的糖分,正是投肌肉細胞所好。

此外,碳水化合物能提高胰島素的分泌、阻止運動後肌肉分解──也就是能夠抑制運動後肌肉因細微損傷,而導致的肌蛋白流失狀態。

講到這裡,我們來談談實際應該如何執行:

何時吃?

空腹運動的朋友(距離上一餐4小時以上),運動後應該盡快地補充養分;如果距離上一餐不到4小時,則盡量在運動後2小時內補充。如果上一餐才剛吃飽就去運動,運動後甚至完全不用補充熱量也沒關係。

吃什麼?

如果是以「增肌」或是「恢復體能狀態」為主要目的,碳水化合物應以能快速消化吸收的醣類(蔗糖、果糖都不錯)為主,想要喝含糖飲料、吃個餅乾或是麵包都可以。如果是以「減脂」為訴求,最好選擇高纖蔬果作為碳水化合物的來源。

蛋白質則盡量以動物性或「高品質」的植物性蛋白為原則,乳清、蛋、乳製品、肉類、豆類都是不錯的來源。如果剛好遇到用餐時間,吃一頓營養均衡的正餐當然是更好的選擇。

乳清蛋白

Tips

‧增肌或恢復體能狀態:能快速消化吸收的醣類,含糖飲料、餅乾、麵包+動物性或高品質的植物性蛋白。

‧減脂:高纖蔬果+動物性或高品質的植物性蛋白。

‧增肌或恢復體能狀態:能快速消化吸收的醣類,含糖飲料、餅乾、麵包+動物性或高品質的植物性蛋白。

‧減脂:高纖蔬果+動物性或高品質的植物性蛋白。

吃多少?

這端看個人的目標與進餐習慣而定。如果你的訓練目標是運動競賽,或是長肌肉增加重量,那麼每公斤體重攝取0.8克的碳水化合物與0.4克的蛋白質應該是一個最低標準。舉例來說,一個70公斤的成人若想長肌肉,運動完之後至少要攝取56公克的碳水化合物與28公克的蛋白質。相反地,如果減重才是你的目標,那麼每公斤體重攝取0.4克的碳水化合物與0.2克的蛋白質,應該已經相當充足。因此一個70公斤的成人目標是減重的話,運動之後則是攝取28公克的碳水化合物與14公克的蛋白質。

Tips

‧競賽或增加肌肉:每公斤體重→0.8克碳水化合物+0.4克蛋白質。

‧減重:每公斤體重→0.4克碳水化合物+0.2克蛋白質。

‧競賽或增加肌肉:每公斤體重→0.8克碳水化合物+0.4克蛋白質。

‧減重:每公斤體重→0.4克碳水化合物+0.2克蛋白質。

Dr.史考特1分鐘小叮嚀

以上為一些運動後營養補充的原則性建議,但這絕不是適合每個人的「金科玉律」。要知道,運動營養是個高度「客製化」的學問,每個人都有其獨特的生理特性,需要慢慢實驗調整,才能掌握最理想的飲食策略。各位讀者可以把這些原則當成是一個出發點,由此慢慢去嘗試、記錄、調整方向。

希望本篇解除了各位讀者的疑慮,以後運動完飢腸轆轆時,不用再硬ㄍㄧㄥ啦!

/ 關於史考特醫師 /

史考特醫師,本名王思恆。從醫學院時代開始著迷於健身運動,空閒時間不是在運動/烹飪/進食,就是在研究運動/飲食/健康的科學知識,是個健身呆。