運動星球

握力不足?那是你遺忘前臂訓練!

2018-06-12

大多數有在健身的人在手臂方面都會到肱二頭肌與肱三頭肌吧!但大家是否都遺忘了手臂裡的一個部位肌肉群?沒錯!就是這個由許多肌肉所組成的前臂肌群(Forearm Muscles),那為何要訓練前臂肌群呢?因為前臂訓練對於許多的運動來說是有很大的影響,只要有關握力與抓力這方面的發力動作都與前臂息息相關,所以,前臂是手臂訓練裡不可或缺的一環!

有關握力與抓力這方面的發力動作都與前臂息息相關! ©Legion Athletics

首先,我們先來了解前臂的肌肉群組成相關要件,在前臂裡面大多數的肌肉都橫跨不只一個關節,因此,我們在肌力的訓練上都會著重於肱橈肌、屈腕肌與伸腕肌這三條肌肉。這三條肌肉分別負責的動作有:肱橈肌主要是在手掌向前旋時,負責轉動前臂肌肉;屈腕肌主要是在手掌向前旋時,負責抬高手掌肌肉;伸腕肌主要是在手掌向後旋時,負責抬高手掌肌肉。了解這三條主要肌肉的任務之後,我們就可以用下列這3個動作來做針對式的訓練,讓你的前臂不再瘦弱無力。

動作 1 手腕彎舉

從很久以前手腕彎舉就被認為是前臂訓練最佳的動作之一,這也是一個針對前臂內側肌的單關節運動,它可以用啞鈴單手訓練或槓鈴雙手訓練,這樣的訓練動作在手臂彎曲幅度越大時,所能發揮的力量就會越大,但這不是一個需要靠爆發力來訓練的動作,再加上前臂是由耐力型的肌肉所組成,因此,在操作這個動作時盡可能把動作放慢重量放輕。

操作要領:

1.坐在長凳上前臂放於大腿上,雙手反握槓鈴(拇指朝外)讓手掌處懸空。

2.使用前臂的力量將手掌緩慢向上抬起(往身體處彎曲)。

3.在收縮頂處停留1~2秒後,再緩慢往下放回起始位置,然後重複練習。

手腕彎舉被認為是前臂訓練最佳的動作之一,操作這個動作時盡可能把動作放慢重量放輕。 ©feelfirm.com

動作 2 反向彎舉

這也是一個十分傳統基本的前臂訓練動作,它主要是針對肱肌及少部份肱二頭肌的訓練動作,跟手腕彎舉一樣屬於一個單關節運動,同樣,也可以用啞鈴單手訓練或槓鈴雙手訓練,一般來說使用W槓訓練會比使用直槓訓練對手腕來的舒適,如果用槓鈴你手腕感到不舒服時可以改用啞鈴來做練習。

操作要領:

1.採用站姿正手握槓(拇指朝內),手臂自然垂於身體前方。

2.保持身體穩定不借力,用前臂的力量將槓鈴或啞鈴舉高,手肘不可抬起專注於前臂施力

3.在收縮頂處停留1~2秒後,再緩慢往下放回起始位置,然後重複練習。

主要是針對肱肌及少部份肱二頭肌的訓練動作,一般使用W槓會讓手腕比較舒適。 ©Muscle Fitness and Nutrition

動作 3 農夫走路

這個名稱與動作乍看之下會讓人以為是下半身肌群的訓練,其實,這個動作也可針對前臂來做訓練,尤其是在握力這個環節上,因此,這樣拿著啞鈴或槓鈴走路的動作,也是屬於一個傳統增加前臂肌力的基礎訓練。

操作要領:

1.雙手採用正握法(拇指朝前)握住啞鈴,雙臂自然垂放於身體兩側。

2.開始行走將專注力放於握力之上,直到無法保持穩定握緊啞鈴為止。

3.將啞鈴放下,短暫的讓前臂肌肉放鬆休息,再拿起啞鈴繼續行走。

這個動作也可針對前臂來做訓練,尤其是在握力這個環節上。 ©americanfootballinternational.com

資料參考/mensjournal、nutribal

責任編輯/David

運動星球

訓練「骨盆底肌」才能預防生理失能以及強化核心肌群!

2019-09-04

骨盆在整個身體結構、生理機能中皆扮演著相當重要的角色,因此擁有健康的骨盆才能讓體態、生理更加出色。此外,對於許多運動員來說,要擁有穩定且健康的骨盆在運動過程中也能提升表現。8月27日由筋肉媽媽指導的「骨盆底基訓練法」的課程在運動星球舉行,讓學員們透過從骨盆底肌的訓練來強化整個深層肌肉,這將近約三小時的課程裡,不僅是為了讓大家認識骨盆底肌有多重要外,當強化它時,還能讓核心肌群更有力,以及預防尿失禁、子宮脫垂與陰道鬆弛等諸多問題。

訓練「骨盆底肌」才能預防生理失能以及強化核心肌群!

許多女性在生產完後,會有漏尿、子宮下垂、陰道鬆弛以及體態改變的困擾,即使有在規律運動,改善幅度也不大。為了解決大眾女性的困擾,我們在這將近快三小時的課程裡,特別邀請擁有多張專業證照與比賽經驗的筋肉媽媽來開課,從了解自己現階段生理狀況以及認識我們的骨盆底肌,接著再告訴妳如何透過正確的方式來真正改善這些困擾,最後再透過實際訓練來讓每位上課的學員能親身感受。透過這三階段豐富的知識以及訓練技巧來幫助想要解決這些煩惱的妳。現在,就讓我們一起來親身體驗!

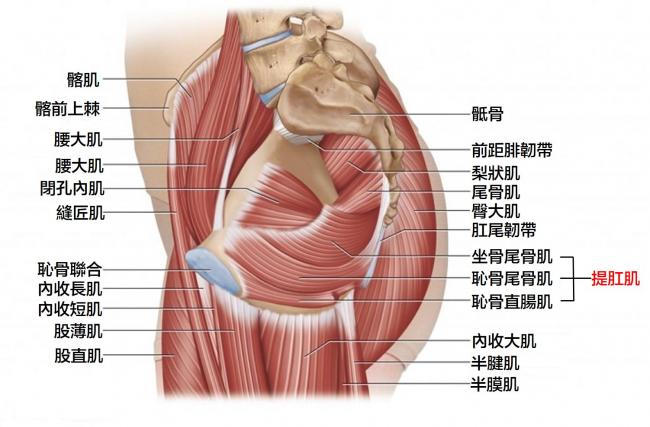

骨盆底肌是身體核心的基礎

骨盆底肌主要是有助於穩定骨盆和支撐下腹腔器官的功能,與背部及腹部的深層肌肉都是我們需要練習核心力量的肌肉群,普拉提中「powerhouse」一詞指的就是這些肌肉。問題是,當你在日常生活中訓練或移動時,都很難感受到骨盆底肌的收縮,因此,有種運動叫做凱格爾(Kegels)主要是緩慢的收縮夾緊肛門持續縮緊到陰道周圍肌肉及尿道口,此時收縮的肌肉即是骨盆底肌肉或提肛肌,如此反覆的緩慢收縮與放鬆就是骨盆底肌肉運動。然而可以透過這樣的方式來增進骨盆底肌的彈性與緊實,對於需要生產或是生產過後的女性也大有幫助。

STEP 1 呼吸訓練

首先,筋肉媽媽透過呼吸訓練的方式來喚起身體意識。正確的呼吸方式,才能讓橫隔膜與骨盆底一起上下移動,進而達到啟動骨盆底肌。

STEP 2 骨盆底肌檢測

透過呼吸訓練的方式來喚起骨盆底肌後,接下來要自我檢測我們的骨盆底肌是否健康。

STEP 3 呼吸加上骨盆底肌訓練

緊接著,在喚醒以及檢視自己的骨盆底肌後,準備開始要來訓練以及強化它。過程中,可以明顯感受到骨盆底肌的收縮感,以及肌肉漸漸地有意識在運動。

骨盆底肌的重要性

看完骨盆底肌對於生理上的重要性後,你還只是覺得它一塊肌肉嗎?骨盆底肌是一個封閉骨盆底的深層肌肉群,骨盆底的結構分為四層,由腹腔內到會陰部表皮有各種筋膜、肌肉及以韌帶的結構,使得骨盆底可以對於骨盆腔內的各種器官達到懸吊及支撐的效果。如果骨盆底肌的機能變弱,就會讓我們的身體出現一些生理問題,進而引發整個生活上的不便。

骨盆底肌肉 - 右側內側淺表 ©learnmuscles

在課程結束後,學員們都非常滿意今天所學到的「骨盆底肌法」,在開心返程之前也不忘跟筋肉媽媽合影留念,當天現場更有許多學員結束後立刻問運動星工作同仁,筋肉媽媽的下一堂課何時還會加開?下一堂的「骨盆底肌法」的課程會在9月27日加開,如果你是這次沒搶到課程名額的人,想要報名下次課程請點此:基礎健身系列課程,以免下次開課時,無法體驗到筋肉媽媽的魅力喔!

攝影、撰文/妞妞

運動星球

為什麼肌肉一定要放鬆?

2017-04-19

為什麼肌肉一定要放鬆呢?當我們日常在運動時,像是舉重、跑步、騎車等,往往會在運動完後有酸痛以及肌肉有許多緊繃感,這都會導致我們睡眠品質變差並導致免疫力下降,可能也會突然生病等狀況,如果肌肉常常處在緊繃感,也會使身體的動作不流暢,這就是為什麼肌肉一定要放鬆的關係。

肌肉放鬆 ©keyfitnessstudio.co.uk

在一項對身體前手臂的進行實驗顯示,如果一直持續同樣的姿勢,大約1~2小時後,肌肉的僵硬程度會增加約一倍,但是,只要多做幾次伸展,就會迅速恢復到原本的狀態,但是,只要能抽空起來多做幾次伸展,光是這樣簡單的動作,就可以有效的解除肌肉的緊張感,在運動訓練時適度的肌肉放鬆都能夠增加關節的可動範圍,而有效的降低受傷風險。

但是,並不是說無論何時讓肌肉放鬆都有益,在運動時,如果能妥善利用身體的反射以及腿部全面的緊張所形成的硬度,有時也能因此而提升運動表現。

前臂伸展 ©amazingfitnesstips.com

一般來說肌肉放鬆的主要有兩種形式,一種是消極性恢復和積極性恢復。

消極性恢復是指一般的靜止休息、睡眠等,在進入睡眠時,人體的中樞神經系統, 尤其是大腦皮質的抑制過程佔非常多的優勢,能量物質在合成過程中也提供了一些優勢,當體內的一些代謝產物被被利用或是被排除,身體的疲勞就會得到消除, 肌肉的恢復和增長在睡眠中就會慢慢的開始,因此,在每次訓練後都必須要有足夠的睡眠時間,才會恢復,尤其是處於發育期的青少年更應該要注重睡眠。

積極性恢復是指用轉換活動內容的方法來進行恢復,像是如運動後的伸展、物理和機械的放鬆與按摩、適當補充維生素、心理放鬆等,都是屬於外在補給,並幫助肌肉恢復與放鬆。

一般在運動過後,可以進行自我按摩,因為這樣可以使肌肉中的乳酸儘快排出或是轉化,促使肌肉放鬆並消除疲勞,進行按摩時,一般都在運動結束後20~30分鐘內或是晚上睡覺前來進行,在按摩時,必須從輕輕按壓開始,逐漸到推摩、擦摩、揉捏等,按摩要從遠心端向近心端來進行,意思是例如從腳掌到小腿到大腿到腰、背,從手、到前小手臂再到上臂再到胸部,也可以使用電動按摩等來放鬆,但有些人也會透過瑜伽來放鬆自己運動後的肌肉的緊張感。

但是,也有另一種說法是,如果伸展過度將會導致肌肉習慣於被拉長的狀態,反而會使運動表現能力變差,原因是,伸展過度會造成收縮和伸展都變得相當遲鈍、鬆散的肌肉,雖然這種說法並沒有明確的研究數據,但是如果肌肉太過鬆弛,也可能會造成負面的影響。

但除了外在的放鬆外,情緒控管也有助於肌肉放鬆,長期處在壓力以及緊張的情緒裡,也會造成肌肉的緊張感,所以,我們也可以透過深呼吸以及瑜伽冥想來放鬆身心,並消除這些肌肉的緊張感。