NIKE創辦人菲爾・奈特:跑出全世界的人

2016-08-02

在痴迷者與執著者的世界,奈特先生如是說

一九六二年底,美國奧勒岡州一個二十四歲的青年人,向父親借了五十美元,跟日本的鬼塚株式會社訂了十二雙米白色跑鞋,將近一年後,他收到了,據他自己描述,那十二雙鞋「美呆了,美到連我在佛羅倫斯或巴黎所見的藝術品都不如」。

年輕人名叫菲爾•奈特,從代理銷售這十二雙日本鞋開始,五十一年後、超過半世紀的今天,他所創立的NIKE公司年營業額已超過三百億美元,全球員工六萬八千多人,代工廠與消費者遍世界,是全球第一名的運動用品大廠。長年神隱於外界,幾乎不受訪的奈特身價超過百億美元,已宣布要在今年退休,退休前,他出版了英文原名《SHOE DOG》的回憶錄,在全球賣出二十三國版權,包括此刻就在你手上的這一本。

所以,我們要讀一本人生勝利組的傳記嗎?在「成王敗寇」的商業世界中,我們還聽不夠成功者的「諄諄教誨」?

奈特先生給了我們一個意外。這本回憶錄本文結束在一九八○年十二月一日,隔天的二日是NIKE公開發行上市日,一股二十二美元。幾度拒絕上市提議後,奈特終於在這一天正式脫離十餘年跑三點半的日子,所有困苦相依的創業夥伴、家人鬆了口氣,而奈特卻告訴讀者,他覺得遺憾,他希望自己能重來一遍。

遺憾什麼?在商業與志業之間,在生命與事業之間,奈特如是而說。

這本回憶錄有如小說般,以讓讀者驚喜的坦誠、直白,陳述了美國鄉下一個跑不贏比賽、茫然的年輕人,如何痴迷於跑步、痴迷於運動,痴迷於一雙雙穿在運動員腳下的鞋子;他寫論文研究、學做會計師、兼差教書打工,住在堆滿鞋盒的房間,就為了維繫做運動鞋、賣運動鞋的生意。歷歷場景如在眼前。

奈特是二流的跑步選手,他的創業夥伴中,一個半身不遂、一個酗酒肥胖、一個只要有書讀萬事皆休,這個組合只有兩個字可形容:shoe dog,鞋痴,他們是迷戀跑步、迷戀運動、迷戀運動鞋,迷戀到令常人不解的團隊。

喔,還有一位,是奈特念大學的跑步教練,不斷瘋狂手工打造運動鞋給奈特試穿,因為他不夠頂尖,可以放心嘗試不擔心成績。你穿過鱈魚皮的鞋子嗎?鮑爾曼教練做過,NIKE的鬆餅鞋底就是他的發明。順帶一提,鮑爾曼還是美國奧運隊的教練,鮑爾曼鄙夷人們對運動的誤解,他認為,「只要你有身體,你就是運動員。」

奈特寫道:「鞋痴……是一種痴迷的狂熱,一個可辨別的心理障礙,關切鞋子的內底、襯裡、沿條、鉚釘和鞋面,到了不可思議的地步。但是,我懂。……」這份痴迷使人接受無休無止的工作、借錢借到顏面盡失、銀行刁難、廠商背叛、同業聯合打擊、政府興訟……書中以帶詩意的語言,描述出痴迷者、執著者非做不可、永無後路的堅定心意,描繪了創業者不斷被質疑、甚至造假、商業爭戰陰謀的細節。

NIKE代言人是運動世界中數一數二的明星,永遠的飛人喬丹(Michael Jordan)打下了NIKE基業的第一仗,老虎•伍茲(Tiger Woods)、約翰•馬克安諾(John McEnroe)、安卓•阿格西(Andre Agassi)、炙手可熱的「詹皇」雷霸龍‧詹姆斯(LeBron James)……歲月流離,奈特與他們各有交往,是生意也是情義,是運動員「英雄惜英雄」極特殊的企業情懷,在生命高低起伏時互勉度過。詹皇送了奈特一隻錶,上面刻著:謝謝對我賭一把。(With thanks for taking a chance on me.)

奈特先生如是說,是的,可以這麼說,對別人賭一把、對自己賭一把。他賭來了一個世界級企業和無數人的成敗人生。他在《一路玩到掛》(The Bucket List)的電影氣氛中,開始擬定七十六歲之後的遺願清單,還有很多想做、該做的事;他說,「這一切的一切絕非只是生意,永遠都不是。假如有朝一日真的變成純粹是生意,那就代表這門生意非常糟糕。」

五十餘年來,每個人也許都擁有過一雙名叫NIKE的運動鞋,但我們卻不知道在那個世界知名的勾勾之後,隱藏了這樣一段過往。

歡迎來到痴迷者、執著者的世界,歡迎來到讓人讀了會逐漸熱起心腸的人生。

這是兌現夢想的初心與勇氣的世界。

NIKE創辦人菲爾‧奈特Phil Knight ©soleshift.com

敬我們的台灣朋友!

在我們忙著轉移股份和美金時,美金本身正大幅貶值。它忽然掉入對日圓的死亡螺旋(death spiral)。加上日本勞動工資率節節上漲,弱勢美元儼然成為我們生存的最大威脅。我們已經提升生產並分散生產來源,在新英格蘭和波多黎各增建新工廠,但我們的製造仍幾乎全在變化莫測的日本進行,以日本橡膠為主。不無可能突然出現後果嚴重的供應短缺。尤其,近來鮑爾曼鬆餅運動鞋的需求巨幅攀升。

鬆餅運動鞋擁有獨一無二的外鞋底和枕頭般舒適的中底減震墊,售價又低於市場行情(二四‧九五美元),繼續前所未見地擄獲大眾的想像力。不只感覺起來不一樣,或穿起來不一樣―看起來也不一樣,迥然不同。鮮紅的鞋幫,粗白的勾勾,堪稱功能和美學的革命。這外觀吸引數十萬人成為耐吉的新顧客,而其性能鞏固了顧客忠誠。抓地力和避震力優於市面上任何產品。

從流行配件到文化工藝的角度看鞋子在一九七六年的演化,我有個想法:人們可能開始穿這玩意兒去上課。

上班、去雜貨店、日常生活走到哪穿到哪。

這是個相當誇張的構想。愛迪達意欲透過史丹‧史密斯(Stan Smith)代言的網球鞋和鄉村系列(Country)跑步鞋將運動鞋轉變成日常穿著,成效有限。而這兩者的獨特性或是受歡迎程度都及不上鬆餅運動鞋三分。所以我請工廠開始製造藍色的鬆餅鞋,這樣和牛仔褲比較搭,而鬆餅鞋的銷量就從這時真正激升。

藍色鬆餅鞋 ©shoezeum.com

我們生產得不夠。零售商和業務代表都下跪懇求我們把能運的鬆餅鞋統統給他們。一飛沖天的雙數改變我們公司,遑論整個產業。這數字重新定義我們的長期目標,它給了我們一直欠缺的東西―身分,只有品牌是不夠的。耐吉逐漸成為家喻戶曉的名字,到了我們非換公司名稱不可的地步。我們決定,藍帶該功成身退了。我們必須組成耐吉公司(Nike,Inc.)。

而為了讓這個新名字響徹雲霄,持續成長,渡過美元走弱的難關,一如以往,我們必須提高產能。業務代表的跪求不會持續多久,我們必須找到更多日本之外的製造中心。現階段在美國和波多黎各的工廠有幫助,但絕對不夠。太舊、太少、太貴。所以,一九七六年春天,終於到了轉向台灣的時候。

誰要當台灣的先頭部隊?我仰賴吉姆‧戈爾曼,一名彌足珍貴、向來以對耐吉近乎瘋狂的忠誠著稱的員工。在一連數個寄養家庭長大的戈爾曼,似乎在耐吉找到從未擁有過的家庭,因此他永遠是個好兄弟、好隊員。例如,一九七二年,在賈夸會議室那場決定性的攤牌之後,就是戈爾曼獲派那個不愉快的任務:載北見去機場,而他無怨無尤。是戈爾曼接替伍德爾管理尤金的店面:後人難以企及的艱巨任務。是戈爾曼在一九七二年奧運資格賽穿品質欠佳的耐吉釘鞋。在每一個例子,戈爾曼都圓滿達成任務,從未口出惡言。他似乎是承擔這個最新「不可能任務」―台灣―的最佳人選。但首先我得給他上一堂亞洲速成課。所以我安排了一次旅行,就我們兩個人。

在往海外的飛機上,戈爾曼證明自己是個酷愛學習的人,猶如海綿。對於我的經驗、我的意見、我讀的書,他無不打破砂鍋問到底,而且記下我說的每一句話。我覺得彷彿回到波特蘭州大教書,很喜歡。我記得,要加深你對某個學科的知識,最好的方式就是分享,所以當我將我對日本、韓國、中國和台灣所知的一切轉移到戈爾曼的腦袋,我們教學相長。

我告訴他,鞋子的生產商啊,正聯手拋棄日本。而他們全都轉往兩個地方:韓國和台灣。兩個國家都專攻低價鞋,但南韓已選擇採用幾家超大型工廠的模式,台灣則正在建造一百家較小的工廠。那就是我們選擇台灣的原因。對最大的工廠來說,我們的需求太高,量卻太低。而在較小型的工廠,我們將擁有主導權。一切將由我們掌控。

當然,比較棘手的挑戰是如何提升我們所選工廠的品質。

再來是政局不穩的持續威脅。蔣介石總統剛去世,我告訴戈爾曼,在掌權二十五年後,留下麻煩的權力真空。另外,你永遠必須考量台灣和中國長年的緊張關係。

當我們飛越太平洋時,我一直說,一直說,而戈爾曼在做詳實筆記之餘,也提出嶄新的構想,而那給了我新的洞見,要思考的新的事情。當我們抵達台中―我們的第一站―踏出飛機,我滿心歡喜,也印象深刻。這個傢伙熱情洋溢、活力充沛、渴望趕快開始。我以當他的導師為傲。選得好,我告訴自己。

但當我們抵達飯店時,戈爾曼退避三舍。台中看起來跟聞起來都像銀河系的另一端。一座冒煙工廠林立的大都會,密度每平方英尺數千人,完全不像我見過的任何地方,而我已經跑遍全亞洲,所以可憐的戈爾曼當然會受不了。我在他眼中看到典型亞洲菜鳥的反應,那種精神錯亂、電路超載的神色。跟佩妮在日本遇到我時一模一樣。

穩住,我告訴他。一天捱過一天,一間工廠看過一間工廠。跟著你的導師走就對了。接下來一星期,我們拜訪、參觀了二十多間工廠。大都不好。幽暗、髒亂,員工重複同樣的動作、眼神空洞。但在台中以南的斗六小鎮裡,我們找到一間看來頗有希望的工廠。它叫豐泰,是由一個叫王秋雄的年輕人管理。工廠小但乾淨,充滿正向的氛圍,王秋雄也一樣,是個為他的工作場所而活的「鞋痴」。也住在那裡。當我們注意到工廠旁有個小房間寫著禁止進入,我問裡面是什麼。家,他說。「我和內人和三個孩子住的地方。」

我想起強森。我決定讓豐泰成為我們台灣事業的基石。

當我們沒在參觀工廠時,戈爾曼和我接受工廠老闆的招待。他們請我們享用當地的佳餚,其中有些是真正烹調過的食物,也一直斟給我們一種叫「茅台」的玩意,說是種蒸餾酒,但顯然是用鞋乳而非甘蔗蒸餾的。因為時差的緣故,戈爾曼和我都不勝酒力。兩杯茅台下肚,我們就爛醉如泥了。我們試著放慢速度,但東道主一直舉起他們的玻璃杯。

敬耐吉!

敬美國!

在造訪台中的最後一頓晚餐上,戈爾曼一再請求離開、衝進男廁、潑冷水到臉上。每當他離開桌子,我都把我剩的茅台統統倒進他的水杯。每一次他從男廁回來,大家都會再敬一次酒,而戈爾曼以為拿水杯十分穩當。

敬我們的美國朋友!

敬我們的台灣朋友!

又吞了一大口兌了酒的水後,戈爾曼一臉驚恐地看著我。「我覺得我快昏倒了,」他說。

「多喝點水,」我說。

「喝起來很怪。」

「哪會。」

雖然我頻頻把酒精偷賴給戈爾曼,但回到房間時,我還是頭昏眼花,沒辦法準備就寢,連找床都沒辦法。我在刷牙時睡著,只刷到一半。一段時間後我醒來,試著找我備用的隱形眼鏡。找到了,又掉到地上。傳來敲門聲。是戈爾曼。他走進來,問我隔天的行程。他看到我趴在地上,在我自己的一攤嘔吐物中找隱形眼鏡。

「菲爾,你還好嗎?」

「跟著你的導師走就對了,」我含糊地說。

台灣NIKE製造工廠豐泰 ©moneydj.com

台灣子公司:雅典娜

隔天早上我們飛到首都台北,又參觀了兩間工廠。晚上到新生南路散步,欣賞那裡數十座寺廟、教堂和清真寺。天堂之路,當地人這麼稱呼。而且,我告訴戈爾曼,新生就是「新的生命」之意。當我們回到飯店,我接到一通奇怪、意外的電話。是傑瑞‧謝打來「致意」。

我在前一年拜訪過的某家製鞋廠遇過他。那時他為三菱和偉大的喬納斯‧桑特工作。他的熱情和工作倫理令我印象深刻。而且年輕。不同於其他所有我遇過的「鞋痴」,他年輕、二十來歲,而且看起來年紀小得多,像發育太好的幼兒。

他說聽說我們來台灣。然後,宛如中情局探員,他補了一句:「我知道你們為什麼來這裡……」

他邀請我們去他的辦公室,這項邀請似乎是在暗示,他現在自己開公司,不是為三菱工作了。

我記下謝的辦公室地址,拉了戈爾曼一塊兒去。飯店的門房畫給我們一張地圖―結果證明毫無用處。謝的辦公室在這座城市地圖未標出的部分,最糟的部分。戈爾曼和我走進一連串沒標示的小路,再走入一連串沒編號的巷弄。你有看到路標嗎?我連路都看不出來。

我們一定迷了十幾次路。終於到了。一棟結實的舊紅磚樓房,裡面有一座不穩固的樓梯。走上三樓途中,欄杆一直在我們手中脫落,而每一道石階都有深深的凹痕―跟上百萬隻鞋子接觸的結果。

「請進!」當我們敲門時,謝高喊。我們看到他坐在猶如巨鼠窩的房間正中央。放眼所及都是鞋、鞋、鞋,以及一堆堆、一疊疊鞋子的部件―鞋底、鞋帶、鞋舌。謝跳起來,清出空間給我們坐。他請我們喝茶。然後,水還在滾呢,他就開始教育我們。你知道世上每個國家都有許許多多與鞋子有關的習俗和迷信嗎?他從架上抓了一隻鞋,拿到我們面前。你知道在中國,男性娶親的時候,會把紅鞋扔上屋頂,確保婚禮當晚諸事順利嗎?他把鞋子拿到奮力突破窗戶污垢的微弱日光下旋轉。他告訴我們它來自哪間工廠,他為什麼覺得它做得不錯,還有可以怎麼做得更好。你知道在許多國家,當人們展開旅程,朝他們扔一隻鞋子其實代表好運嗎?他抓了另一隻鞋,像哈姆雷特捧著憂裡客(Yorick)的頭骨那樣伸過來。他鑑定了它的出處,告訴我們為什麼做得很差,為什麼很快就會分崩離析,然後輕蔑地丟到一旁。一隻鞋與另一隻鞋的差異,十之八九在工廠。忘了設計、忘了顏色、忘了其他所有檢視一隻鞋子的東西,最重要的是工廠。

我仔細聆聽,還做筆記,像飛機上的戈爾曼一樣,不過我從頭到尾都在想:這是在作戲。他從頭到尾都在表演,企圖取信於我們。他不了解,我們需要他比他需要我們更甚。這會兒謝開始毛遂自薦了。他告訴我們,只要一點點佣金,他很樂意幫我們引薦台灣最好的

工廠。

成敗可能在此一舉。我們可以善加利用地頭蛇,為我們鋪路,替我們牽線,協助戈爾曼適應。亞洲版的吉安佩卓。接下來幾分鐘,我們商議了每雙鞋的佣金,但那是友好的磋商。然後我們握了手。

成交?成交。

我們再次坐下來,擬訂設立一家台灣子公司的協議。要叫它什麼好呢?我不想用耐吉。如果我們想在中華人民共和國做生意,就不能跟中國不共戴天的敵人有瓜葛。那說好聽希望微小,說難聽是遙不可及的夢想,但終究是個希望。所以我選了雅典娜(Athena)。帶來「nike」的希臘女神。我由此保護了那條不見於地圖、沒有門牌的天堂路。或說對「鞋痴」而言是天堂。

那是一個有二十億隻腳的國度。

在許多國家,當人們展開旅程,朝他們扔一隻鞋子其實代表好運

運動星球

中華台北超馬代表隊首度參加越野世錦賽 遠征西班牙

2018-05-14

2018 IAU山徑越野世界錦標賽(Trail World Championships, TWC)5月12日於西班牙彭亞戈洛薩登場,這是山徑越野運動與超級馬拉松運動的國際盛會,包括來自全球50個國家、近400名運動員及百位工作團隊參與。中華台北超級馬拉松代表隊今年首度參加這場盛會,由中華民國超馬協會帶領6位國內超馬越野好手,遠赴西班牙挑戰國際最高層級的越野賽。

中華台北超馬代表隊首度參加越野世錦賽 遠征西班牙

中華代表隊選手包括周青、黃國倫、陳世軒、李惠萍、楊皇蘭、蘇慧芬6位,他們由棲蘭100林道越野賽中選拔而出,分別為100公里男女子組前三名。超馬協會副理事長陳進財表示,這是台灣首度參與山徑越野世界盃錦標賽,除了路線深具挑戰性,更具台灣與世界接軌的關鍵意義,從體育署支持的棲蘭越野到國際越野世錦賽,台灣越野正在大步向前。

領隊超馬協會副理事長陳進財與IAAF研究團隊專員分享台灣超馬越野運動現況

越野世錦賽自2016年起每年舉行一次(2007-2015為兩年一次),依兩種賽程距離:中距離50公里與長距離80公里交替舉辦。今年的西班牙賽程屬於長距離80K;而2019年葡萄牙接辦的世錦賽賽程將是短距離50K。

教育部體育署近年推行山林運動,大力支持棲蘭100林道越野賽,讓世界看見台灣之美;今年更首度率團遠征西班牙,讓選手們跑向世界。

2018西班牙山徑越野世界錦標賽道示意圖

資料來源/中華民國超級馬拉松運動協會

責任編輯/Dama

運動星球

跑步可回春,改善中年性功能!

2016-07-29

曾有人問我,他今年51歲,所有中年男性該有的生理問題都有了。跑步對於解決這些問題會有幫助嗎?

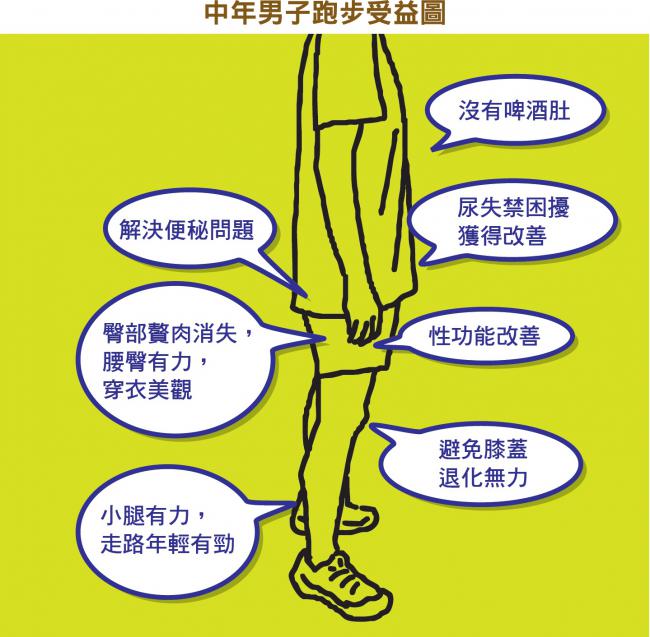

有!讓我們逐一地檢視跑步對中年男子帶來的直接好處(見中年男子跑步受益示意圖)。跑步運動從腹部開始往下的所有器官都帶來直接的好處,首先你看跑步的人很少是挺著啤酒肚的吧?因為跑步能消耗脂肪,一段時間之後,小腹會漸漸變平,外型恢復年輕時體型。腹腔內部的器官也都受益,減輕脂肪肝,肝膽消化器官恢復生氣,消化吸收正常。

©遠流出版

接著是消化與排泄器官部分。跑步能促進胃腸蠕動,能解決便祕問題,痔瘡因為運動身體循環增強也會逐漸縮小。一般中年男子泌尿系統會因為肌力減弱而產生輕微尿失禁,可能忍不住尿意而尿濕褲子,解小便時也不像年輕時強而有力,小便滴滴答答,排不乾淨還弄濕了褲襠,很是尷尬!跑步時泌尿系統附近的肌群會不斷的收縮放鬆,鍛鍊肌力的結果,幾週之後尿失禁和小便的困擾就會明顯改善或解決。

在讓人在意的性能力問題方面,中年男子絕大多數會有勃起問題,不像年輕時那麼容易勃起或者堅硬,這是正常的生理退化現象。但是因為跑步運動循環系統增強,陰莖的充血能力也會增加,加上會鍛鍊到泌尿系統的肌群,跑步一段時間之後,性功能會有顯著改善,是跑步令人驚喜的收穫!

再往下到大腿部分,由於跑步可以鍛鍊大腿肌肉,尤其是股四頭肌,它能分攤膝蓋的受力,減輕或免除中老年人膝蓋退化無力的現象。臀部部分由於跑步能鍛鍊到大臀肌,屁股明顯的贅肉會消失,臀型變明顯,穿衣服也會變得有型美觀。腰臀有力,站起來不駝背,恢復年輕人「玉樹臨風」之姿。最後是小腿變得強健有力,走路時步頻高,看起來就年輕有勁。

人難免隨年紀增長而生理退化,但是跑步可以直接鍛鍊腹部以下肌肉群,讓生理退化程度變緩,維持我們的生活品質,再加上對於血壓、血醣、膽固醇有明顯的控制能力,跑步真正在是追求健康與生活品質者的佳音!

書籍資訊

◎圖文摘自遠流出版,郭豐州著作《郭老師的跑步課 》——從入門到進階,300個正確的跑步要訣

開辦慢跑課10多年的郭老師,許多入門和進階的跑者抓住他丟出一個又一個問號,他總是不厭其煩為跑者們尋找答案與解決方法,就是希望大家能跑得安心、跑得健康、跑出健美的身材、跑出好成績!

超過300個問題與要訣,郭老師依據「跑者程度」分門別類,再細分為「基本知識篇」「配備篇」、「訓練篇」、「體能與修復篇」、「疑難雜症與賽事篇」,知識與概念部分以文字、照片與圖解為你解惑,訓練部分配合靜態與動態示範要你一目瞭然,郭老師就是你家中的跑步教練!

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自遠流出版,郭豐州著作《郭老師的跑步課 》——從入門到進階,300個正確的跑步要訣

開辦慢跑課10多年的郭老師,許多入門和進階的跑者抓住他丟出一個又一個問號,他總是不厭其煩為跑者們尋找答案與解決方法,就是希望大家能跑得安心、跑得健康、跑出健美的身材、跑出好成績!

超過300個問題與要訣,郭老師依據「跑者程度」分門別類,再細分為「基本知識篇」「配備篇」、「訓練篇」、「體能與修復篇」、「疑難雜症與賽事篇」,知識與概念部分以文字、照片與圖解為你解惑,訓練部分配合靜態與動態示範要你一目瞭然,郭老師就是你家中的跑步教練!

書籍資訊 請點此