運動星球

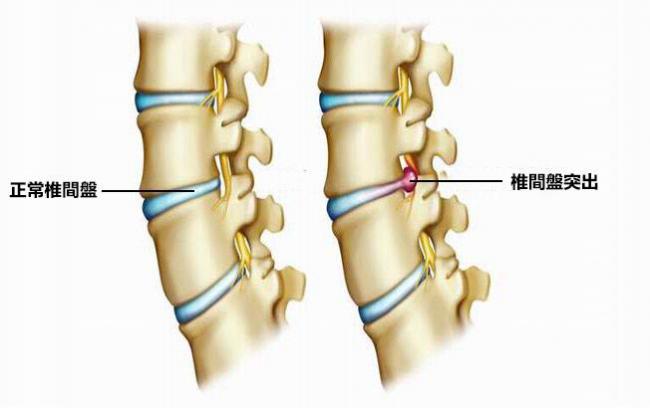

椎間盤突出 Herniated Intervertebral Disc

2016-11-23

椎間盤突出症是較為常見的疾患之一,主要是因為椎間盤各部分(髓核、纖維環及軟骨板),尤其是髓核,有不同程度的退行性改變後,在外力因素的作用下,椎間盤的纖維環破裂,髓核組織從破裂之處突出(或脫出)於後方或椎管內,導致相鄰脊神經根遭受刺激或壓迫,從而產生腰部疼痛,一邊下肢或雙下肢麻木、疼痛等一系列臨床症狀。

椎間盤突出

症狀

椎間盤突出是因為在長期久坐或經常搬重物的情況下,椎間盤產生了退化性的改變。它的外環破裂,中間髓核組織(80%是水分)從破裂處突出,導致相鄰的組織如脊神經根、脊髓等遭受刺激或壓迫,從而產生典型的症狀。

1. 下背痛,可向下擴散至後腿。

2. 坐骨神經痛。

3. 肌肉痙攣,且用力後加劇,如咳嗽、解便、彎腰、 舉物、直抬腿。

4. 深部肌腱反射減弱。

5. 患側神經所管轄的區域感覺遲鈍。

©247wellness.org

如何治療

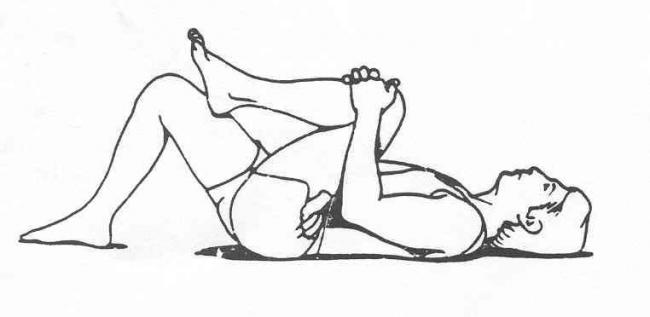

在椎間盤突出症剛發生的最初一週內,是急性發炎期。下床時,病人應先從仰臥的姿勢,將身體小心地向無痛健側的側臥,即健側在下、痛側在上。再將兩側膝關節彎曲,緩緩把雙腳移到床外,然後慢慢用手肘及手部把上身撐起來,患者便可很容易地坐起。如此可減少腰部屈曲,側轉等不利動作的機會。

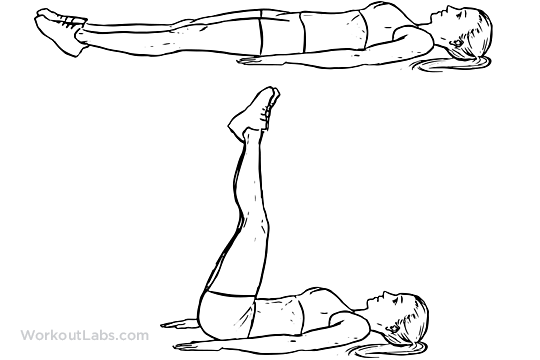

物理治療可以利用,肌筋膜放鬆、伸展運動、脊椎姿勢矯正、運動治療、神經鬆動術、頸/腰椎牽引治療...等方式。來達到不讓椎間盤壓迫到神經、讓脊椎減低壓力來改善其徵狀。

運動部分減少跑步,改用其他較緩和的器材,如:踏步機。這樣低衝擊力的運動能讓你維持耐力,同時不停止訓練。

©pinterest.com

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. TCDS台灣凱羅健康協會

3. 郵政醫院

4. spinesurgeryindia.com

2. TCDS台灣凱羅健康協會

3. 郵政醫院

4. spinesurgeryindia.com

優活健康網

蹲馬桶不超過多久才正常?醫師警告超過這個時間會出現5種嚴重後果

2024-02-07

不少民眾上廁所喜歡滑手機兼追劇,馬桶一坐就是好幾分鐘,但要小心大便時間太久,可能引發痔瘡、便秘等一系列健康問題!到底上大號時間多久才正常?大便時間過久又該如何改善呢?大腸直腸外科醫師建議,大便一次最好別坐超過5分鐘,更提供6招幫助改善排便不順問題。

不少人喜歡蹲馬桶滑手機,小心大便時間太久表示身體出現這些問題!

優仕奇診所大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉絲頁發文指出,常聽到不少媽媽抱怨,丈夫當上爸爸後如廁時間大幅增加,英國過往有一項調查發現,爸爸們每年平均有7小時躲在廁所裡,僅為逃避家人。廁所是爸爸們的極靜樂土,可以暫時逃避另一半的嘮叨與孩子的嬉鬧,享受獨處自在的空間。

大便時間過久會有哪些問題?

不過,陳威佑警告,若以醫師的觀點來看,如果養成了「長時間坐在馬桶上大便」這樣不良的如廁習慣,長期下來可能會引發一系列健康問題:

1.痔瘡:久坐會增加腹部內的壓力。這導致大便時流入直腸靜脈的血液減少,最終導致血液積聚在肛門的血管墊中。這使得痔瘡更容易發展。

2.便秘:大便時間過久,本身就是便秘的表現,這可能導致大便硬化和乾燥,使排便更加困難。

3.肛裂:長期的便秘和用力大便,可能導致肛門裂口,引起疼痛和出血。

4.直腸脫垂:長期的大便困難可能導致直腸脫垂,這是直腸向下滑動到肛門的異常情況。

5.腹部不適:如果長時間壓迫腹部,可能會造成腹部的脹氣、疼痛、抽筋等,影響消化和吸收的功能。

長期大便時間過久就會出現這5種影響健康的問題!

大便時間多久才是正常?

到底上大號時間多久才正常?陳威佑說明,健康成年人的正常排便時間,坐著時平均需要2分鐘,而蹲著時約51秒。因此,一般建議的排便時間,最好控制在3~5分鐘以內,才不會發生痔瘡等疾病。

大便時間過久如何改善?

如果想要改善排便時間過長的問題,陳威佑也建議以下6種改善方法:

1.吃足夠纖維:多吃水果蔬菜、全穀類可以幫助軟化大便、增加大便量、促進腸道蠕動。

2.喝足夠水:水有助於保持大便的濕潤和軟化,從而減輕排便困難。

3.規律排便:盡量在每天固定的時間段內排便,例如早上起床後、飯後等,可以培養良好的排便習慣。

4.避免延遲排便需求:當感到排便需求時,儘早去廁所不要憋。延遲排便可能會使問題惡化。

5.避免用力排便:用力排便可能會增加肛門和直腸的壓力,導致問題。在排便時應輕柔,不要過於用力。

6.增加運動量:適當的運動可以增強體力、改善血液循環、刺激腸道活動、預防便秘。

陳威佑提醒,排便時記得不要一邊看書或滑手機,一有便意就進入廁所,務必在5分鐘內將直腸排空,才能減少肛門持續受壓的時間。如果排便時間過久持續發生,並且伴有其他不良症狀,例如大便帶血、腹痛劇烈、體重下降等,應及時去看醫生,查明原因並接受治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

放鬆休息對恢復對免疫系統的影響很重要,你必須知道!

2020-11-11

休息,是為了走更長遠的路,這句話你一定聽過!你知道嗎?放鬆的假期可讓人好好充電,而且不論在面對工作、健身或生活上的目標時,甚至能以更強的衝勁向前邁進。事實上,稍微給自己休息和放鬆的機會,免疫系統也能從中獲益。

放鬆休息對恢復對免疫系統的影響很重要,你必須知道!

過度訓練會降低免疫系統

其實,儘管揮灑汗水確實對免疫系統好處多多,但還是有可能會訓練過頭。根據研究相關主題的澳洲昆士蘭科技大學資深講師 Jonathan Peake 博士表示,若持續激烈地運動,而每次訓練之間又缺乏適度的恢復,可能就會增加患病的風險,這是因為過度頻繁的運動可能會損害身體天然防禦力的內部運作。

免疫系統如何運作

快速複習生物學:免疫系統是由細胞和蛋白質組合而成的複合網路,可說是人體的第一道強大防線,能有效抵抗有害病毒和細菌入侵。如要強化免疫系統,就必須從其他的保健層面著手,例如會直接影響免疫系統的「恢復」。 舊金山州立大學人體運動學副教授 Jimmy Bagley 表示:「一次艱辛且費力的運動,像是在一小時內用盡全力,將在幾小時內降低白血球的數量和功能。」假設你之後不會在餐廳裡用餐或啜飲朋友的果昔,這都沒什麼大不了的,但頻繁的激烈運動可能會帶來累積效應。喬治亞南方大學人體運動學助理教授 Gregory Grosicki 博士表示:「太常進行高強度運動卻沒有適當休息日的人,長期下來很容易嚴重發炎。連續累積的次數越多,發炎的狀況就越會加劇。」

太常進行高強度運動卻沒有適當休息,免疫系統容易發炎

根據 Gregory Grosicki 博士 喬治亞南方大學人體運動學助理教授 接下來,免疫細胞可能會試圖修復發炎,但卻徒勞無功,讓你更容易遭受外在病原體的攻擊。Bagley 表示:「在應該抵禦眼前的入侵者時,你的身體卻因為長期發炎而無法集中火力。」以下提供平常恢復時可採取的理想做法,以便身體的防禦團隊保有完善的戰鬥力。

5個提供平常恢復時可採取的理想做法

1.艱辛的鍛鍊活動適可而止

你可能以為「激烈」就等於艱辛的每日訓練計畫。不過 Peake 指出,長跑或騎自行車等耐力活動,若是以具挑戰性的配速進行,反而更令人擔憂。他解釋說,因為激烈運動的實際定義是「以年齡預估,維持 85% 最大心率達 30 分鐘以上」。(你大概不必計算就知道自己何時會到達那樣的狀況。)Peake 表示:「相較之下,阻力訓練是間歇性的,因此不像耐力運動會讓身體維持在同樣的壓力狀態。」而研究顯示,HIIT 健身往往持續不到一個小時,而且包含休息間隔,在健身期間或多或少能享有恢復時間。

不過,為了免疫系統和肌肉健康著想,建議你最好別每天做這類運動。 當然,這並不表示要排除激烈運動,而是代表你之後應該休息,即使隔天沒那麼痠痛也一樣。哈佛醫學院骨外科運動醫學醫師 Rebecca Breslow 醫學博士說,不妨試試伸展拉筋、步行和瑜伽滾輪等輕度活動。Bagley 補充說明,這類活動可促進免疫細胞的循環,而且有助減輕可能損害免疫系統的壓力。Breslow 表示,如果感到痠痛,可等到疼痛感消退後再繼續挑戰自我。

2.以睡眠為優先

生長激素能修復肌肉並產生抗病毒 T 細胞,主要在睡眠期間分泌。Peake 建議,每晚應至少有七個半小時以上的睡眠時間,而且如果你訓練得格外賣力,可以再多睡一點。

3.留意過度訓練的跡象

Breslow 博士表示,不論從事的是什麼運動,如果注意到有任何做過頭的明顯跡象,例如:毫無來由就發怒、疲勞、過度痠痛或食慾的改變,這時就該減少運動量。Breslow 博士指出:「若出現輕微的過度訓練症狀,我們通常會建議一至兩週減少 50% 至 75% 的訓練量和強度。」如果感覺這些症狀已影響到你的日常生活,或是休息幾天後仍未見改善,可要求自己幾個禮拜只做 30 分鐘輕度的低衝擊運動 (即主動式恢復),或是直到你開始感覺恢復正常為止。

4.想想是否有其他壓力來源

當然,不論結果的好壞,運動並非唯一會影響免疫系統的因素,工作問題和個人議題也可能有所衝擊。身體才不管你壓力大的原因是什麼,因為只有「壓力大」才是重點。 Peake 指出:「如果你正遭遇社交或工作問題,那麼請減少訓練的強度,直到你可以掌控這些問題為止」,以免讓免疫系統過勞。而且,還可在例行訓練中加入一些正念的練習:《心理神經內分泌學》期刊發布的一項研究顯示,只要 25 分鐘的冥想便能減輕壓力。

5.好好放鬆

即使這些小秘訣有助維持免疫系統的健康,但太在意自己的恢復方式是否正確,反而會帶來反效果。因此,不要想太多。只要在需要時從事讓身心感到舒適的活動就好,免疫系統自然能從中獲益。

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞