運動星球

年節體重管理不冬眠 運動營養關鍵在醣類與蛋白質

2017-01-21

冬天天氣寒冷,容易食慾大增,特別是連續尾牙、春節除夕、春酒一連串聚餐,國人短期內每人平均增加近2公斤!體重管理必須藉由熱量控制的均衡營養、規律運動雙管齊下,強化體格的肌肉組織,其中運動前、中、後必須攝取適當的營養,滿足運動者對體力、耐力、復原力三階段的不同生理需求。長久推動健康活躍新生活的美商賀寶芙(Herbalife)特別提醒:國人目前普遍常見的空腹運動,不但容易造成運動中不適感(如:低血糖暈眩感)、飢餓感、體力不濟等問題,更可能造成減肌的反效果!臨床研究已證實:運動「前」補足醣類、蛋白質,同時可以有效燃燒熱量並且減脂增肌,開啟運動能量達到最佳運動效果!

歲末大吃大喝易增胖,國人平均增重2公斤,不可不慎。 ©9to5animations.com

肌肉有助減重 蛋白質不可少

運動反減肌? 運動「前」補充關鍵營養有效減脂、增肌

美商賀寶芙(Herbalife)營養研究中心暨營養諮詢委員會主席、同時名列全美最佳醫師的Dr. David Heber指出,臨床上超過130種疾病與「肥胖」相關,包括:第二型糖尿病、心血管疾病、高血壓、中風及癌症…等疾病。台灣2015年十大死因中過半和肥胖習習相關,美國政府每年投注於肥胖相關的醫療費用逾2億美金。體重管理必須藉由均衡營養、規律運動雙管齊下;其中,運動不僅可以消耗身體過多熱量,同時提升基礎代謝率,並且維持、增強肌肉,藉由肌肉燃燒更多熱量,Dr. David Heber進一步指出,根據醫學研究:人體的肌肉細胞燃燒熱量為脂肪細胞5倍,脂肪細胞反而傾向儲存卡路里!除了熱量控制,建立肌肉組織強過脂肪組織的體格,體重管理才能長久有效不復胖!

為達到最佳運動結果,必須攝取適當的營養滿足運動前、中、後所需的體力、耐力、以及復原力三階段的不同生理需求。Dr. David Heber進一步指出,運動「前」補充適當的營養,能發揮運動最佳減脂效果。根據《國際運動營養學會期刊》的研究,運動前補充蛋白質、醣類,增加肌肉合成的效果最佳。因為運動會消耗能量,但運動前若沒有補充營養,導致肝醣存量不夠、脂肪又來不及提供能量時(因為燃燒脂肪需要醣類的輔助),就可能利用到轉換能量速率較快的蛋白質來提供能量,產生流失肌肉的風險,當肌肉流失就代表身體的新陳代謝率下降,反而降低了運動的效果。因此,空腹運動不但會血糖過低、體力不濟,更會造成肌肉減少的反效果!

過年期間可自行在家運用彈力帶做簡易伸展運動,管理體重。 圖片提供:美商賀寶芙Herbalife

蛋白質 肌肉必要營養素

醣類(碳水化合物)幫助蛋白質吸收、助燃熱量、維持體力

Dr. David Heber進一步說明,蛋白質是肌肉必要營養,乳清蛋白(例如:牛奶)對肌肉增長效果較大豆蛋白佳,建議運動者補充結合快速分解的乳清蛋白、分解較緩但穩定的酪蛋白,藉由迅速、穩定的綜合蛋白質釋放,達到最佳的胺基酸吸收效果以增長肌肉。

Dr. Heber說明,人體吸收蛋白質有極限,活動量低的成人,依生活型態的每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重約0.8~1.2公克,(例如:無運動的久坐上班族0.8公克/公斤,中度運動量者可增加至1.2公克/公斤),活動量大的成人(如:職業運動員) 每日蛋白質建議攝取量為2公克/公斤。Dr. Heber特別提醒,人體攝取蛋白質有極限,過量不但無法吸收,同時可能造成腎負擔。

台灣運動營養學會理事長、台北市立大學運動科學研究所郭家驊教授指出,蛋白質之外,醣類(碳水化合物)是運動必備的關鍵營養成分,因為醣類促進胰島素分泌,可以幫助人體肌肉順利吸收胺基酸加速肌肉蛋白合成。補充大量蛋白質卻缺乏碳水化合物將造成胰島素分泌不足,使蛋白質難以被人體吸收。另外,胰島素同時誘發肌肉細胞吸收葡萄糖,促進肌肉儲存肝醣使體能增強。

此外,運動前攝取足夠的碳水化合物可以增強運動的時間與強度,促進運動後的燃脂效果。美商賀寶芙(Herbalife)資深營養師林若君進一步指出,運動時燃燒脂肪須在醣類的輔助下進行!就像是蠟燭一樣,醣類就像蠟燭的燭芯、而脂肪就像蠟燭的本體,必需在醣類的輔助之下,脂肪才能順利地燃燒。同時,足量醣類可以提供恰當的熱量維持更久體能,進行高強度運動,持續更久的運動時間,增加運動脂肪燃燒總量。

美商賀寶芙(Herbalife)營養研究中心暨營養諮詢委員會主席Dr.Heber及台灣運動營養學會理事長、台北市立大學運動科學研究所郭家驊教授說明,運動必須補足蛋白質、醣類,達到體力、耐力、復原全方位照護。 圖片提供:美商賀寶芙Herbalife

運動營養補給 體力、耐力、復原三階段全方位照護

針對運動前、中、後補充的營養素及時機,美商賀寶芙(Herbalife)資深營養師林若君建議如下:

運動「前」儲備體力

運動前約30-60分鐘補充,挑選容易消化、體積及重量小的食物,(如:流質好吸收的營養飲品,同時補充水分)

最好選擇葡萄糖和蔗糖的複合型碳水化合物,二者可分別提供迅速、持續補充能量,提供足夠能量維持運動所須的體力,建議留意熱量控制約兩百大卡,不宜過高(參考值:一根中型香蕉約120大卡)。

蛋白質:建議選擇牛奶蛋白,因為牛奶蛋白強健肌肉效果較大豆蛋白佳。建議攝取低脂肪的蛋白質食品,因為高脂肪的食物被身體消化吸收需要的時間較長,不建議運動前食用。

運動「中」維持耐力

運動時,人的體溫會不停的上升,建議每10至15分鐘補充150~200c.c.的水分來控制體溫,或是選擇好吸收的電解質、等滲透壓讓身體吸收,幫助水平衡。

運動「後」重視復原

建議於運動後30分鐘內用餐,與延後用餐相比,體脂肪減少效果多25%,肌肉增加效果多6%,因為運動後是肌肉吸收養分最強的時機,養分被脂肪吸收的配額減少,就能產生明顯的塑身效果。因此,建議應立即補充20-25公克低脂、好消化的蛋白質,如乳清蛋白、麩醯胺酸、支鏈胺基酸…等成分,好消化、迅速吸收,有助於修補並增加肌肉量。

運動「前」30分鐘補充適當的營養飲,攝取牛奶蛋白、複合型碳水化合物,發揮運動最佳效果。 圖片提供:美商賀寶芙Herbalife

「加、減、乘、除」法 體重管理不冬眠

過年期間與家人團聚難免大吃大喝,Dr. David Heber特別分享「加、減、乘、除」四法則,有紀律輕鬆控制體重。

「加」強優質蛋白質:選擇低脂、優質的蛋白質是很重要的,許多人誤以為大魚大肉含有許多蛋白質,但反而會攝取過多的油脂與膽固醇,對健康更不利。因此建議宜「加」對蛋白質,不僅可使體力充沛,更有助於促進新陳代謝及幫助進行體重管理計畫。

「減」少每日攝取熱量:年節大魚大肉、宵夜零食不節制,容易吃下過多的熱量與油脂。應「減」少熱量攝取,不宜暴飲暴食。而代餐是最能減少熱量並持之以恆的方法,因為代餐具有高纖維、低熱量、易有飽足感的特性,更能控制食量與熱量。

「乘」群好友齊拚減重:春節期間三五好友聚餐不妨揪團去運動!通常運動若有好友們互相支持、鼓勵,形成團體健康減重的氛圍,對於想減重的人來說相當重要。運動,減脂的有氧運動搭配增強肌肉的重訓,效果更好。過年期間也可以自行在家運動、增加肌耐力,如:重訓、伏地挺身或棒式、肘撐等,高強度間歇運動,每週至少五次、每次約10-15分鐘,減少脂肪及熱量囤積。

「除」去油膩飲食習慣:飲食習慣若常大量吃下高脂、油炸及燒烤食物,容易使體質酸化,長期下來更會使得癌細胞生長產生癌化。想保持腸道年輕及健康,應保持口味清淡、避免攝取過多油膩的飲食。

美商賀寶芙(Herbalife)營養研究中心暨營養諮詢委員會主席Dr.Heber分享「加、減、乘、除」四法則,讓大眾過年期間有紀律輕鬆管理體重! 圖片提供:美商賀寶芙Herbalife

Heho健康

吃高蛋白不等於長肌肉!營養師:運動量夠才需要高蛋白

2021-07-08

近年來運動風興盛,不少人運動除了健康,也追求美好體態,在飲食攝取上額外控制,特別是攝取高蛋白。但醫師、營養師都特別提醒,如果沒有足夠運動量又長期吃高蛋白質,對腎臟、身體並不是非常好,因為平時飲食就非常的豐盛,正常情況下對蛋白質攝取都是非常足夠的。健身者攝取高蛋白要根據訓練強度改變,建議不超過每公斤2公克。

吃高蛋白不等於長肌肉!營養師:運動量夠才需要高蛋白

沒運動狂吃蛋白質 可能走向脂肪合成囤積

許多健身人人手一瓶高蛋白,也成了人們的習慣,但如果沒有特定運動量喝下這些,恐怕都會成為脂肪,長期下來可能造成身體負擔。

雙和醫院院長吳麥斯,同時也是腎臟科權威,他指出:「我們人類腎臟天生生來不是用來吃高蛋白的,所以對一般人來講,高蛋白短時間可能會有一些生理的效果,長期來講一定是不好的,這是有一些流行病學的研究。」

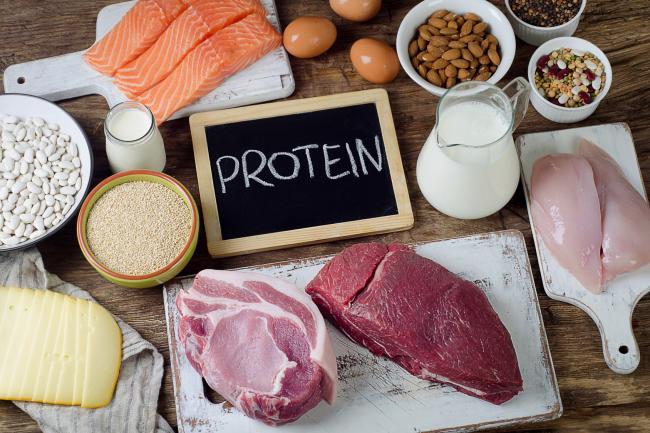

平時飲食在正常情況下,對蛋白質攝取都是足夠的

平時均衡飲食已有豐富蛋白質!醫師:一般人也不應該吃太多蛋白質

過去我們以為只有腎友們需要特別注意蛋白質的飲食,但吳麥斯院長強調:「長期吃非常多的蛋白質,對腎臟、身體並不是非常好,除了腎友以外,一般人也不應該吃太多蛋白質,因為平時飲食就非常豐盛,正常情況下對蛋白質攝取都是足夠的。」

攝取蛋白質得視個人的情況而定,財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺營養師解釋:「如果你訓練強度沒有到那個程度的話,身體需求沒有到那邊,再補過多的蛋白質有可能會走向脂肪合成囤積起來。」

正常人攝取量:1 公斤體重為 1 公克蛋白質,60 公斤的人攝取 60 克。(未來增修版的指標會提高到 1.1 公克,但目前為草案階段)

健身者:根據訓練強度做設計,建議不超過每公斤 2 公克。

其實過往我們有太多對於蛋白質不正確的迷思:「每天吃蛋白質不是就會長肌肉?」、「蛋白質攝取從蛋白粉就好了啊!」簡鈺樺營養師解釋:「高蛋白應該要合併運動的強度做連結,如果健身有到一定的強度再吃高蛋白,吃高蛋白並不等於會長肌肉。」

健身除了攝取蛋白質之外,很多礦物質、維生素跟肌肉的合成也有關

不只補充蛋白質!礦物質、維生素跟肌肉合成也有關

簡鈺樺營養師強調:「健身的時候除了蛋白質之外,很多礦物質、維生素跟肌肉的合成也有相關,不是那麼片面只補充蛋白質就會長肌肉。」而搭配運動量更為重要,應該視運動量來配搭配蛋白質的攝取量。

一般民眾若想在訓練後獲得蛋白質來增肌,其實可以從原型食物雞肉、豆腐、魚等來攝取。簡鈺樺營養師表示:「攝取原型食物從營養成分來說,除了蛋白質還有許多各式礦物質和營養素,這些是單純從高蛋白粉中吃不到的!」

有些人不正確過於偏激的飲食習慣,長期下來對於身體有很大傷害,簡鈺樺營養師分享曾碰過有個案出現代謝失調、整個身體賀爾蒙也都亂掉,以太激進的方式在減重或是增肌。「偏偏身體出現問題不是短期就會發生,長期下來才發現有問題,或是有些人甚至不清楚自己有隱藏的慢性疾病,腎臟機能沒有那麼好這樣吃,長期下來可能造成腎臟損傷。」簡鈺樺營養師解釋,最好的方式還是由健身教練及營養師規劃,否則過度偏激的飲食方式恐怕讓你還沒瘦身成功,身體就先出現問題。

文/王芊淩

圖/何宜庭

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】

陳怡錞

預防武漢肺炎! 營養師提出5大飲食重點提升免疫

2020-01-30

武漢肺炎(COVID-19) 的疫情越演越烈,大家都人心惶惶,除了外出要戴口罩、勤洗手、留意自我衛生習慣…等方法可以預防之外, 吃對食物打造健康的免疫系統也是非常重要的,因為免疫系統就是我們身體作戰的軍隊,若你的軍隊夠強壯,就能幫你鞏固好防線避免被感染。

既然免疫系統是我們身體抵抗外來敵人的重要防線,那是不是一直提升免疫系統身體就能健康呢? 其實並不是,因為這個防線不僅需要夠強壯能夠消滅敵人(殺死細菌、病毒),它還需要夠聰明,能夠分辨誰是敵人、誰是自己人,萬一敵我不分(免疫系統失衡),連不該攻擊的自己人也攻擊了,那就有可能出現自體免疫疾病。 所以,想要讓免疫系統健康,不是只有一昧的提升,重點在於調節,才能使免疫系統功能健全。

預防武漢肺炎! 營養師提出5大飲食重點提升免疫

免疫系統失衡的4大警訊

以下4大類型的警訊都是免疫系統失衡所造成的,當免疫系統長期低下或混亂、過勞,都有可能增加被感染的風險。

一、容易感染

常感冒、經常感染、病毒帶原者、蜂窩性組織炎、化膿性青春痘…等。

案例1:每次只要到了流行性感冒的流行季節,林先生都是那個趕上流行的人,只要身邊有人中獎,他一定也會被傳染。

案例2:張小姐是一位公司的高階主管,工作壓力很大,每當工作正忙碌的時候,她嘴角的泡疹就會發作,吃了維生素B群似乎也沒有改善,另外還有一件事非常困擾她,那就是反覆性的泌尿道感染。

二、容易過敏

打噴嚏、過敏性鼻炎、氣喘、濕疹、蕁麻疹、皮膚搔癢、眼睛癢…等。

案例:王先生是個典型的過敏族,每天早上起床一定會擤鼻涕超過兩小時,更不用說無時無刻感覺到眼睛癢和鼻子癢了,晚上也因為鼻塞導致睡眠品質不佳。

三、自體免疫疾病

紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎、乾燥症、硬皮症、橋本氏甲狀腺炎…等。

案例:劉小姐3年前被醫生診斷為「紅斑性狼瘡」(自體免疫疾病的一種),一直服用藥物控制,但每個月的抽血指數仍是忽高忽低,最近一直覺得很疲勞再進一步檢查,發現她又得了另一種自體免疫疾病,那就是「橋本氏甲狀腺炎」。

四、腫瘤癌症

良性腫瘤、惡性腫瘤、癌症…等。

讓免疫系統健全的五大飲食重點

一、蛋白質要充足

我們的免疫系統是一個非常耗能的單位,需要大量營養才能夠使免疫系統功能健全,其中最重要的就是蛋白質。蛋白質是構成白血球和抗體的主要成分,當長期蛋白質攝取不足時,會導致免疫機能降低,增加感染的風險。 魚類、肉類、黃豆製品、蛋、奶類…等是主要的蛋白質食物來源,每天應攝取一個半手掌的量。

二、維生素礦物質不可少

除了蛋白質之外,許多維生素和礦物質也都跟免疫功能息息相關。平時注重飲食的多樣化,均衡攝取各類食物,並且多選擇未加工的原貌食物,是讓我們攝取到足夠維生素與礦物質的不二法門。

三、增加Omega-3好油脂

現代人外食機會多,經常攝取精製過後的油脂(例如:大豆油、玉米油、葵花籽油),使得飲食中Omega-6脂肪酸的比例偏高,Omega-6在體內代謝後會產生「促發炎」的前列腺素,導致慢性發炎,此時會增加免疫系統的負荷,長久下來就容易引起免疫系統失衡。

而Omega-3脂肪酸經由代謝後可產生「抗發炎」的前列腺素,因此建議,平常要多攝取含Omega-3的食物,有助於減少體內的慢性發炎反應,讓免疫細胞不會過勞。

鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚、海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油…等都是富含Omega-3脂肪酸的食物,建議每天可攝取1湯匙堅果,並且多以魚類來取代紅肉。

四、多吃辛香料與海藻菇蕈

大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜…等辛香料,具有殺菌、抗病毒的作用,多出現在餐桌上有助於提升免疫力。

另外,海藻類和菇蕈類食物含有特殊的多醣體,多醣體可活化免疫細胞,也有助調節免疫系統,使免疫細胞保持良好的戰鬥力。

五、益生菌幫助免疫調節

人體70%的免疫細胞位於腸道,腸道內的細菌可透過細胞壁的成分與這些免疫細胞溝通,當腸道內壞菌太多時容易引起免疫細胞的發炎反應;相反的,腸道內的好菌則有助於調節免疫力,使免疫細胞聰明不誤判。

我們可以從優格、優酪乳、韓式泡菜…等發酵食物中攝取到益生菌;也可以多從蔬菜、水果、全穀類、根莖類中攝取膳食纖維和寡糖,膳食纖維和寡糖是益生菌的食物(稱為「益生質」),可促進腸道內益生菌的生長。

/ 關於陳怡錞 /

Donna營養師,本名陳怡錞,輔仁大學營養科學系碩士班畢業,曾任專業減肥中心營養師,並擔任保健食品公司專業講師(營養師)多年,專精保健食品與預防醫學領域。擁有千場演講經驗的營養保健講師,一個致力於預防保健的營養專家。 現職:錞盈生物科技公司執行長、安民家醫診所營養師、知名保健營養講師。

部落格 Donna營養師-陳怡錞