Eddie熊璟鴻

FMS(功能性檢測)到底在檢測什麼?是活動度?是穩定度?

2017-02-10

我們一直談論到矯正運動,但你知道矯正運動的分水嶺和觀察、執行的重點在哪嗎?

舉個最簡單的例子,你知道一個人標準的單腳站立平衡時間是多久嗎?

物理治療期刊對於一個正常人該有的單腳站立標準時間已經有相當多的文獻資料了。如果你不知道,那你為什麼還要訓練或是給你的客戶訓練單腳站立呢?

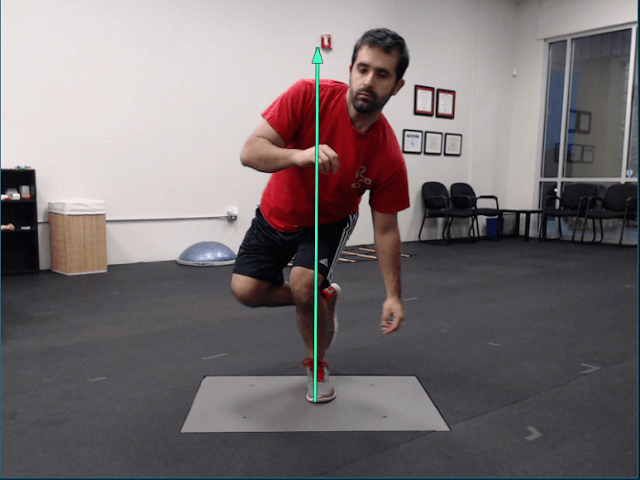

正確單腳站立姿勢 ©Runner's World

你甚至可以花四分鐘的時間在Google上找到答案,但如果你不知道,當我走到背後看著你在指導客戶單腳平衡時,會產生很大的疑問,你到底是要他們的平衡能力強到可以去馬戲團走空中纜繩呢,還是其實他的平衡能力早就已經足夠單腳硬舉了。

答案是,20秒就是足夠的,10秒是可接受的。

相較於觀察單腳站立的支撐時間,你更應該注意是不是有某一邊產生相較於對側有著顯著的單邊不平衡、或不穩定。亦或是在閉上眼睛單腳站立時,是不是還能有睜開眼睛的一半時間,還是連5秒都沒辦法支撐,馬上地失去平衡呢?如果是的話,大概可以假設他的平衡能力幾乎來自於視覺平衡,因為他可能失去了髖關節、膝關節、踝關節所傳遞到大腦的本體感受訊號,那我們可以假設他的不平衡是因為肌肉柔韌度跟關節活動度的失衡所導致。

微小的膝蓋彎曲,就會造成全身姿勢不良問題,長期下來更有可能造成傷害。 ©physiodetective.com

但這怎麼會是肌肉柔韌度、或關節活動度的問題呢?

當你在單腳穩定時,身體必須經過下肢在肌肉中的本體感受器回傳訊號,傳遞到到軀幹最後回傳大腦,大腦會對接收到的訊號作出反應或調節姿勢的控制訊號,接著一層一層的經過參與動作過程的肌肉跟關節再度回傳到你的站立腳上,來讓身體達到穩定平衡,這時身體的反射性的回饋就會產生,為了達到姿勢的平衡,你的腳底板可能會稍微外翻,踝關節往內傾,膝關節內翻,髖關節朝站立腳的傾斜,來達到穩定上半身、不跌倒的姿勢。

膝蓋外翻與軀幹側向傾斜。 ©compedgept.com

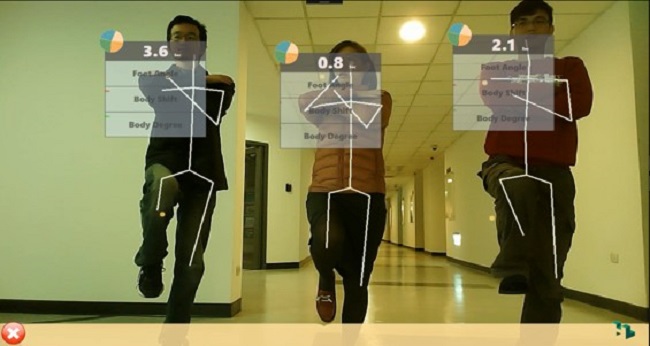

如果靜態站姿會產生不平穩的表現,那如果在動態的原地單腳跳呢?如果在更激烈的球場上衝刺後單腳上籃,接著單腳落地後會呈現怎樣的姿勢呢?

三次波馬冠軍得主Rita Jeptoo也有膝蓋外翻的問題,不過你會建議她做矯正嗎?也許不會。 ©jtsstrength.com

所以換句話說,如果我們的關節活動度、肌肉柔韌度越好,存在裡面的感受器可以更有效率的與大腦之間接收與傳遞訊號,形成好的橋樑。

NBA體能教練在看到FMS的第一眼說:「我們可以不用檢測深蹲(Deep Squat)啊,因為NBA球員從來不深蹲。」但,FMS並不是為了檢測深蹲而設計的,而是因為人類生來就應該具備在良好的姿勢下深蹲到底的能力。深蹲也不是真的為了看你能蹲多低而設計的,而是觀察你是否能在深蹲時可以驅動核心穩住軀幹,髖關節能否自然的移動、踝關節是否有足夠的活動度、膝關節是否具備穩定度。所以檢測的關鍵並不在於你的專項運動中是否有深蹲到底的動作,是在動作過程中找出你的關節或肌肉的本體感受器是否能有好的接收訊息的能力。

如果你的踝關節活動度不佳,既使當你在單腳硬舉時不需要過多的踝關節動作,但回傳給大腦的訊號絕對不如相較活動度好的踝關節來的佳。被限制住的活動度,相對的限制回傳給大腦的訊號,受限的訊號傳遞,將會同樣的限制動作的效率。所以FMS檢測跟關節活動度並不是真的要看出一個人有多少的活動度,而是觀察受試者是否有本體感受的問題,是不是能有效率的執行動作,產生好的反射性回饋。

單腳蹲或單邊動作無法平衡,怎麼欺騙大腦作出產生反向平衡動作?:單腳蹲、單腳硬舉、滑冰者蹲-反向平衡進退階(counterbalance)

動態下肢外翻情形 ©dovepress.com

關於Eddie熊璟鴻Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

◎ NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

◎ 美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

◎ 台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

◎ 台灣肌力與體能協力:肌力與體能專業教練 (Taiwan Strength and Conditioning Association(TSCA), Level III Certified Strength and Conditioning Professional, CSCP III)

◎ 美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

◎ 台灣紅十字會總會:CPR+AED

部落格 Epmact Performance

粉絲頁 Epmact Performance

/ 關於Eddie熊璟鴻 /

Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

運動星球

運動處方研習營-教練必上的第一堂課:運動處方科學量測與制定

2019-07-04

你是否還在運用傳統或東拼西湊的方式來制定運動訓練課表?其實,這樣的方式並無法適合任何一個人,因為,每個人的運動處方都不盡相同。而運動處方又是什麼?所謂運動處方裡的「處方(Prescription)」兩個字,在醫學領域裡是指醫生針對病人的症狀輕重,給與適合的醫藥來改善患者的病情,因此,運動處方(Exercise Prescription)就是由運動或復健相關的生、治療師或是教練,特別針對一般大眾、復健病患或是運動員等等,依據他們身體的肌耐力、肌力、年齡、心肺功能、柔軟度以及過去病史等等的身體狀況,來制定適合當下的運動強度、項目、持續時間以及頻率,安排精準的個別化訓練課程。

運動處方研習營-教練必上的第一堂課:科學化運動訓練與風險評估

那我們該如何運用科學的方式來制定專屬的運動處方?這裡面將牽扯著風險評估、體適能的量測與運動大數據的分析等等,經由這樣的數據分析與報告,我們才能了解每個人的肌耐力、肌力、年齡、心肺功能與柔軟度等身體狀況,進而安排該如何進行訓練;要用什麼工具訓練以及每個訓練動作該做多久,也能藉由這樣的科學化體適能評估,更快速有效率的達成你所設定的目標,並且減少突如其來的運動傷害。

你是否還在運用傳統或東拼西湊的方式來制定運動訓練課表?

因此,這次運動星球特地邀請到擁有醫學、復健及物理治療背景的長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班教授-王鐘賢先生親自開班授課,透過簡單又明確的課程內容及最新的體適能健康評估系統,特別針對如何運用數位儀器與科學量測方式,從健康體適能評估到開立正確運動處方籤的觀念及技巧,指導你如何在各項運動訓練之前,優先做好風險與訓練評估,並準確的開立出正確的運動處方籤,讓運動訓練更有效率。十分適合想要為學員設定專屬訓練計劃的教練,以及想讓自己擁有更正確運動方式的人。

以數位模組系統整合評估出身體肌力狀態,才能制訂適合個人的運動處方籤。

課程內容簡介

PART1.科學化的體適能評估與數位量測方式。

●由基礎的體適能理論課程,了解何謂健康體適能。

●運用科學儀器的量測,評估運動風險。

PART2.運動風險的評估與設定專屬訓練課表。

●從科學與生理學的角度,設計出更適合個人的訓練課程。

●如何由體適能評估系統報告,正確做出精準的運動風險評估。

PART3.運動訓練工具的運用及推敲預知訓練階段的能力。

●有氧運動與阻力訓練該如何搭配,及如何達到更有效的成果。

●如何經由運動數據,設定訓練器材的使用與個人化課表規劃。

●運動恢復的輔助。

專業講師-王鐘賢 教授

●現職

長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班/教授

●經歷

長庚大學 物理治療學系暨復健科學研究所: 教授兼主任

長庚醫療體系 心臟衰竭中心: 心臟復健研究顧問

工業技術研究院 服務系統科技中心: 資深特聘顧問

●專長領域

運動劑量科學化:運動處方與健康促進/疾病預防

結合環境因子之創新復健醫療策略:運動合併低氧介入與健康促進/疾病預防

心臟衰竭之生物/功能指標至臨床治療:轉譯復健醫學之實踐與落實。

●學術成就

第一屆國家科學會委員會 吳大猷 先生紀念獎

國家科學會委員會 [ A 級] 主持人研究獎勵

科技部 大專校院特殊優秀人才獎勵

長庚大學 研究優良教師

中山醫學大學 研究傑出校友

發表國際性學術論文共計一百餘篇(SCI)。論文成果已為復健醫學、運動科學等相關教科書收錄,並獲登載於英國醫學百科全書 [“Exercise and haemostasis in health and disease” on Medical Encyclopaedia]。

擔任二十餘本SCI級國際學術期刊審查或編輯者

長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班教授-王鐘賢先生。

課程適用對象

1.想要自行設計訓練菜單的人。

2.想要從事專業運動教練的人。

3.想要學習了解科學運動的人。

4.想要讓獲得學員們信任的人。

5.想要知道避免運動傷害的人。

6.想要了解開立運動處方的人。

7.想要進行專項運動教學的人。

8.想要讓自己知識更專業的人。

運動星球

安靜心率

2016-05-16

「安靜心率」與「最大心率」是心率中最重要的兩項指標,最大心率適用於安排課表,安靜心率則是了解自己的身體變化最重要的一環,安靜心率是人體在休息狀態時的心跳速度,速度的高低代表著身體的狀態,也是一般運動員用來監測訓練後疲勞恢復程度的依據。

一般來說,心肺能力較佳的人,安靜心率會比較低,心臟強健就不需要大量的心搏來推送血液,所以心跳速度就會比較慢,也就是耐力型的運動選手通常安靜心率會比一般人低很多的原因。

安靜心率的測量,比起最大心率來說簡單很多,只要起床時,在床上安靜休息一分鐘後就可以測量,這時候是一天之中人體心跳率最低的時候,一旦起身開始動作之後,心跳數就會增加,誤差就會出現。

對心臟有問題的人或是專業運動員來說,每天記錄安靜心率是非常重要的,安靜心率可以顯示身體的狀況,經過運動與鍛鍊,安靜心率會降低,但是如果這段時間,安靜心率普遍高於其他時候的平均測量值,代表身體開始出現問題,一方面有可能是因為之前的訓練過於激烈,身體依舊處於疲勞狀況,或是身體開始出現問題,但是這種問題通常在外觀上無法顯示,最好去醫院更詳細的身體檢查。

當了解自己的最大心率,並且要開始運動時,別忘記安靜心率的重要性存在,而且更是一個相當好的身體警示,唯有多注意自己的安靜心跳率,無論在生活還是運動上,才能過得更健康。

©ShutterStock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5.《心跳率你最好的運動教練》,臉譜出版公司出版 (2015)

6. 山姆伯伯工作坊-靜止心率與功能性過度訓練

7. 山姆伯伯工作坊-利用心跳率來設計間歇訓練

8. 山姆伯伯工作坊-測量跑步時的最大心跳率

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5.《心跳率你最好的運動教練》,臉譜出版公司出版 (2015)

6. 山姆伯伯工作坊-靜止心率與功能性過度訓練

7. 山姆伯伯工作坊-利用心跳率來設計間歇訓練

8. 山姆伯伯工作坊-測量跑步時的最大心跳率