運動星球

減肥比男友重要!英國少女減肥後慘遭男友怒甩

2017-02-14

根據英國的《Mirror Online》報導,在英國有名女子叫做喬治·雅戴維斯(Georgia Davis),她有一個稱號叫做「英國最胖少女」,她曾經一度胖到380公斤,還被用起重機送到醫院急診,但是目前成功的將體重緩緩瘦下,但是,瘦身後的代價居然是慘遭最愛的另一伴的遺棄。

Georgia Davis 減肥後遭男友遺棄 ©dailymail.co.uk

24歲的喬治雅,因為身形太過肥大,於是擁有許多稱號,像是「外帶少女」、「最肥胖青少女」以及「英國最胖少女」等,這些稱號讓她在英國可說是小有名氣,在2008年時,喬治雅以209公斤的體重獲得英國最胖少女的記錄。即便她2013年參加了美國減重營隊,曾一度將體重瘦到114公斤,但回到英國後,她就以每天攝取平均1萬3,000卡路里來增加體重,最重時還曾重達380公斤。

英國最胖少女Georgia Davis ©dailymail.co.uk

2015年時,喬治雅因為身體嚴重感染而必須送醫治療,但由於她體重過重無法行走,醫護人員必須出動起重機把她從家裡搬出來,被送至醫院急診治療後的喬治雅,從被起重機搬走後那一刻,就下決心開始減肥,從2016年年初時,她就開始進行健走以及上健身房運動,也開始嚴格的計畫飲食,不再吃「外帶」食物了。

這一趟邁向健康的減肥之旅,卻引發男友不開心,喬治雅的男友覺得自己在女友眼中比不上減肥來得更重要,於是憤而提出分手,傷心的喬治雅在自己的臉書上也寫到:「好吧,這是一段感情的結束。」

臥病在床的Georgia Davis ©dailymail.co.uk

雖然,喬治雅成功的從308公斤減到254公斤,但是離實際目標還是有一段漫長的路要走。

喬治雅:「對我來說,我現在的人生目標就是減肥,雖然男友離我而去我非常傷心,但還是阻止不了我變瘦的慾望,我會一直努力持之以恆下去,讓大家看到我最棒的一面。」

運動星球

機器計算的熱量消耗夠準嗎? 1 個訣竅讓你運動減肥更有效

2022-05-25

機器計算的熱量消耗夠準嗎? 1 個訣竅讓你運動減肥更有效 © April Laugh on Unsplash

知識便利貼|CICO 飲食

這個飲食概念跟理論絕對不是新的想法,CICO 是 Calories In Calories Out 的縮寫,簡單來說就是卡路里攝入跟卡路里輸出,也就是所謂的卡路里平衡理論。基於這樣的能量平衡觀點,只要能讓攝入的卡路里少於你要輸出的卡路里,不管來源自哪裡,都能幫助減肥。因為這非常容易執行與理解,再加上只要在飲食上做一些小調整就可以,因此,長時間被世界各地的節食者所推崇。(資訊來源:Reddit 減肥論壇)

卡路里消耗的各種因素

一個人在進行訓練或活動時所消耗的卡路里數,取決於身高、體重、性別與肌肉量,以上是一般監測裝備常見的參考指標。但是,其實你的健康狀況和天氣也會影響進行某項運動時燃燒的卡路里數,例如,在攝氏 27 度高溫高濕度的環境下跑步 10 公里,比你在攝氏 10 度乾燥環境下跑同距離來得更耗力;另外,如果在正在感冒或前一天晚上睡不好時運動,你的身體也需要耗更多力氣去工作。

運動手錶、手環準嗎?

市售智慧運動手錶或運動手環琳瑯滿目,大多附有運動消耗卡路里的計算功能,但其實不一定準確。根據發表在《精準醫學 (Personalized Medicine) 》期刊的一項研究,針對 7 種可測量走路、跑步與騎自行車時心跳率的腕戴式設備,沒有一種能精準測量能量消耗,即使是最精準的一款裝置也差了 27%,而最不準確的裝置差了 93%。

跑步機、橢圓機等運動器材準嗎?

跟手錶這類穿戴式裝置一樣,跑步機、健身腳踏車和橢圓機等運動器材上的卡路里計算功能也不可靠,特別是橢圓機在測量卡路里消耗的精準度上尤其差。正如2018年發表在《運動醫學(Exercise Medicine)》期刊的一項研究顯示,這些機器往往會明顯高估你消耗的熱量,當受試者進行中等強度運動時,這些機器計算出每小時燃燒的卡路里比實際情況多了超過200卡。 因此,你不能依賴上述運動器材或穿戴式裝置來計算卡路里消耗量,即便是運動生理學實驗室裡較高階的設備,結果也不完全準確,何況是萬元左右就能買到的設備。

跑步機

無法精準計算消耗熱量,該如何制定減重訓練計畫?

機器測量出的熱量消耗都不夠準,那該如何制定一個可靠的減重訓練計畫呢?美國北卡羅萊納州 Novant Health 系統家庭與運動醫學醫師 Keith Anderson 指出,全身性訓練能消耗最多卡路里,比方說,鐵人三項中的游泳和跑步項目,比起騎自行車能消耗更多卡路里;其它選擇則包括皮拉提斯、高強度間歇訓練(HIIT)都很適合。

另一方面,運動時能參與越多動作越好,例如外出散步或健行可以使用登山杖來消耗更多熱量,甚至聽音樂也有幫助,主要是能增加移動速度。

你可能會想「卡路里消耗這麼難計算,那我專注在控制卡路里攝入好了」。但事實並沒有這麼簡單,計算熱量攝入的因素也相當複雜,同一個食物實際上的卡路里差距可能很大,所以,與其斤斤計較吃進多少卡路里,不如做一件事﹕混和多種身體活動/運動。

當執行一項運動的次數越多,你的身體在做這項任務中的效率就會越高,相對消耗的熱量就會越少。因此,每週進行幾種不同形式的訓練,更有助於消耗熱量。

全身性訓練如高強度間歇訓練(HIIT)

「專注在健康,而不是體重,並且要經常運動。」Anderson 醫師強調,無論是跑步、走路或是跳舞,出外或是在家裡做,健康比肥胖更重要、運動永遠勝過節食。

資料來源/CNN health

責任編輯/Dama

香港01

減脂走斜坡20分鐘=平路1小時? 做這件事讓日走8000歨比1萬步好

2022-05-17

「日行 1 萬步」健康又消脂?不過,日本專家青柳幸利在《日經》網頁報導中卻持相反意見,提出「每日 1 萬步有可能縮減壽命」的觀點,他還著書分享他經研究發現,「日行 8000 步加 20 分鐘中強度運動」才是健康的黃金法則!究竟這個黃金法則有什麼好處?如何執行?

減脂走斜坡20分鐘=平路1小時? 做這件事讓日走8000歨比1萬步好 ©Sincerely Media on Unsplash3

日行 1 萬步減壽關健原因

青柳先生在其著作提到一名旅館老闆娘,每天走 1 萬步以上,卻患上了骨質疏鬆症,原因正是老闆娘每天穿著和服走路,步幅非常小,根本沒抬起腳,加上經常在室內逗留,無法透過活動保持骨頭密度。青柳先生澄清不是每天行 1 萬步就一定不好,關鍵是要注意走的方法,以及有沒有「勉強」身體。

一名旅館老闆娘每天都走1萬步以上,卻患骨質疏鬆症,主因穿著和服走路又常在室內 ©UpSplash

身體過勞 免疫力下降

所謂的「勉強」就是指身體機能無法應付這樣的步行,卻依然日復一日走大量的路。要判斷自己有沒有勉強,就要留意自己在走完當日的路程後有沒有覺得疲勞。青柳先生指「疲勞」是身體免疫力下降的徵兆,如果步行過後或是翌日仍感疲勞,就是過勞了。

青柳先生引述他昔日到加拿大留學時對國家泳隊做過的研究,結果發現他們的肌肉能力、持久力、血紅素的量都非常出色,但抵抗力卻因強度的訓練而變差,更易感冒患病。

走路或運動後感到關節疼痛,代表身體已響了警號。因此,青柳先生建議原來以「緩跑」作鍛鍊的人,可以在 40 歲後改成「走路」並加入一些「中強度運動」,就足以讓身體健康。

走路 + 中強度運動預防疾病

青柳先生指出,鍛煉強健的身體需要「質」和「量」的配合,單是走得多是不足夠的,還需要透過運動強度來刺激骨頭和筋肉。

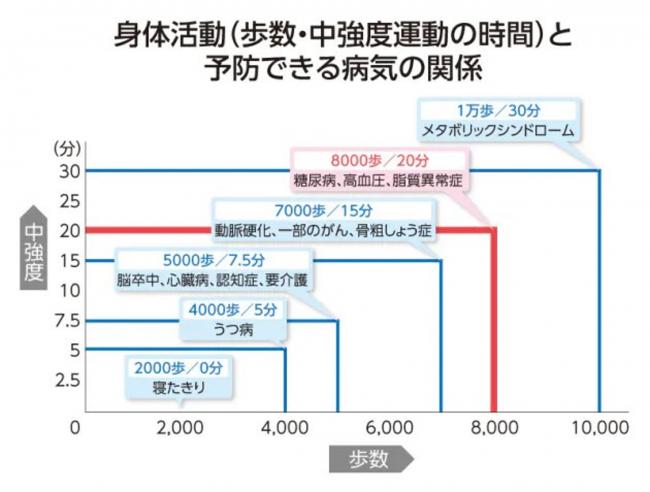

為了方便說明,青柳先生把患病風險和活動比例做了一個圖表,從圖中可見,「1 日 8000 步/中強度運動 20 分鐘」的人在憂鬱症、認知障礙症、心血管疾病、中風、癌症、動脈硬化、骨質疏鬆症等疾病的患病率偏低,其中高血壓和糖尿病的發病率更是顯著較活動更少的人低。

「1日8000歨/中強度運動20分鐘」的人患病率偏低,「1日1萬步/中強度運動30分鐘」除了對有代謝症候群的人更有效之外,對其他人在預防疾病上和8000步的效果差不多 (圖片來源:NIKKEI STYLE)

數據可見,「1 日 1 萬步/中強度運動 30 分鐘」的活動,除了對患有代謝症候群的人來說更有效之外,其他人即使是走 1 萬步或 1 萬 2000 步,在預防疾病的角度上和走 8000 步的效果相當,反而是盲目地為了「追步數」而過勞,導致抵抗力下降、關節勞損。總括而言,「1 日8000 步/中強度運動 20 分鐘」的組合是最好的。

中強度運動

指「能勉強邊說話邊做的運動」,根據康文署的資料:家中大掃除、登山、練太極、非競賽性的練習,包括游泳、籃球、足球等都是「中強度運動」。

走斜坡路比平路更健康?櫻井先生提到有研究發現,走斜坡或梯級之類有上下坡的道路 20 分鐘所用到的肌肉,足以和走路 1 小時所用的相比。尤其是下坡時大腿更需要用力收縮去抵抗向下的衝力,所以向下的路更能使用到大腿,從而鍛鍊到大腿的肌肉。

圖片中紅色部分代表肌肉有被使用。左右兩張圖都是步行20分鐘的結果,但右邊是加入了梯級上下的結果,可見走樓梯或者斜坡所得的效果是同時間走平路的3倍之多 (《林修の今でしょ!講座》截圖)

別一起床就走路或運動!

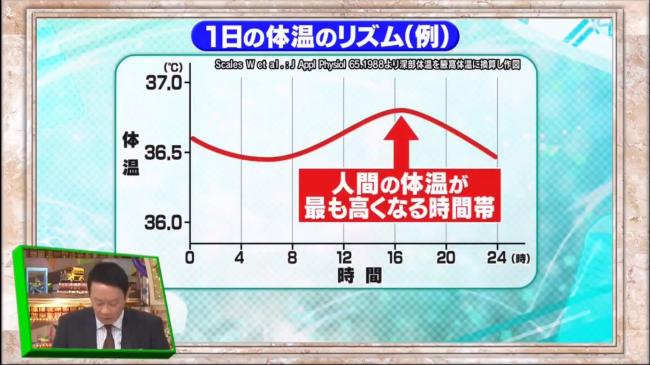

1 日 24 小時體溫都有變化,健康的人在睡眠期間體溫會降到最低,起床後體溫則漸漸提高,去到傍晚時體溫會升到最高,入夜又開始降溫,產生「睡意」,入睡後再一次降到最低溫,是身體休息的最佳狀態。

日本健康節目《林修の今でしょ!講座》中,專家櫻井智野風就講到體溫高代表身體血流好,肌肉更靈活,就能更有效地消耗卡路里,因此,傍晚體溫最高時才是行路運動的最佳時間。

健康的人在睡眠期間體溫會降到最低,起床後體溫會漸漸提高,傍晚時體溫會升到最高,入夜就會再開始降溫 (《林修の今でしょ!講座》截圖)

/ 關於香港01 /

香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。

香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。