運動星球

跑步傷膝蓋?真相是……

2017-02-15

大家對於跑步的一個迷思是認為,跑步會導致膝蓋的磨損和撕裂,並隨著時間的推移,造成膝關節疼痛、關節炎或其他傷害。但最近的一項研究發現,一次30分鐘的跑步卻實際上減輕了跑者膝關節的發炎症狀。

在一篇《歐洲應用生理學雜誌》上發表的研究報告中,來自楊百翰大學的研究人員找來了15名年齡在18至35歲的健康人士進入實驗室,研究人員讓他們跑了30分鐘跑步機,然後就他們的血液和膝關節液體做實驗前後的採樣,研究人員也做了這些人在平時靜態活動之下的相關檢體採樣。

研究人員原本以為在這些人跑完之後,會在他們的膝關節液中找到更多會刺激炎症的分子,但他們沒有如願。相反地,他們發現血液中刺激發炎的指標實際上在跑步30分鐘後降低了。雖然科學家最終只能從研究的六人中得到完整的資訊,但他們在這些人中看到了相同的結果。

跑步傷膝蓋?真相是……

「結果令人驚訝,」主持研究者,同時是楊百翰大學運動科學副教授的麥特·西利 (Matt Seeley) 說道。「我們預計分子會增加,但是結果卻相反。」西利強調,該結果只能算是一項測試研究,由於採樣人數很少,因此從調查結果中無法做出明確的推斷。研究人員也只是觀測人們在跑步後立即的炎症反應,而不是一個星期或一個月後。但西利說他的團隊計劃將在未來對更多人做同樣的實驗研究,讓他們的結果更具可信度。

「我相信同時希望,根據這樣的數據顯示,跑步對你的關節是有好處的,」西利補充道。「雖然目前的結果有限,但它們是令人意想不到的,也可能對於後續的研究立下了一個非常重要的基礎。」

一些沒有參與研究的專家表示,雖然研究結果令人感興趣,即使是樣本量太少 - 但是目前還不清楚跑步能否保護膝蓋免於受傷或罹患關節炎。「目前的確有些正反兩方的數據,」加州大學舊金山分校外科醫生布萊恩·費利 (Brian Feeley) 博士說。「我們知道有些人一直在從事跑步,而且一直都沒有膝蓋的問題,而另一些人在相對年輕的時候便患有關節炎。」

對於許多跑者來說,一次30分鐘跑步相對較短,費利說這項研究結果並不一定對於長跑也同樣適用。一些針對馬拉松跑者的其他研究,發現軟骨的變化可能在賽後導致持續數個月的關節損傷。

「綜上而論,這表明可能有一個進化上的優勢,若我們跑相對較短的距離,我們的身體比較有能力能夠藉由減少發炎狀況來保護軟骨免受損害,」費利說。「長距離跑步可能導致大量消耗膝蓋減少炎症發生的能力,導致關節退化的可能性。」

不過,西利與費利皆同意,跑步的好處遠大於不跑步(特別是如果適度的話)。其他因素,如體重或遺傳學,也可能影響一個人是否更有可能得到關節炎或其他跑步的傷害。我們需要更多的研究來充分了解其風險與助益,目前,跑者們可以藉由交叉訓練並花更多時間做恢復,以及注意任何疼痛或腫脹,來減少膝蓋問題的風險。

根據另一份2013年的美國研究報告指出,不跑步的人有明顯更高的機率,需要在晚年執行膝關節或髖關節的置換手術。為什麼愛跑步的人比較不容易遇上關節退化的問題呢?研究人員認為,給予膝關節適宜的日常訓練,能讓膝蓋軟骨更健康。

資訊來源:TIME、Runner's World

運動星球

永不放棄生命!被大火紋身的越野跑女孩即將步入禮堂

2016-09-27

現年 29 歲的澳洲人圖莉亞∙皮特(Turia Pitt)微笑地說,她覺得自己是世界上最幸運的女孩。但她的經歷實在談不上有多幸運。

2011 年 9 月,圖莉亞參加了澳洲金伯利的一場 100 公里超級越野馬拉松比賽。在途中,她被突如其來的森林大火圍困,造成了 65%的全身面積燒傷。絶大部分其他參賽者都在山的另一邊,躲過了這一劫。當中有四個小時,她無助地躺在峽谷頂上,等待救援人員用直升飛機將她送往醫院。這場大火困住了她與其他另外三個跑者,他們在報名時,誰也沒想到,在這場超級越野賽之中,居然會有真正的火焰將他們無情吞噬。

Turia Pitt ©abc.net.au

火勢太過於兇猛,圖莉亞無法衝出火線的包圍,她只得用外套包裹住自己的頭部,在空氣溫度爬升以及火舌舔舐她衣服的時候尖叫。這時她只跑了30公里,深入比賽路線腹地,進退兩難。她的主治醫生甚至覺得,也許再也不醒過來,反而對她來說是一件好事。「如果她真的倖存下來,她以後的生活品質也會很差,那種艱難的人生可能並不值得一個人去勉強活下去。」陷入重度昏迷長達一個月,截除了幾根手指,在手術台上三次心跳停止……她在醫院一共度過了864天,接受的大大小小的手術超過200次。

運動是圖莉亞從孩童時就非常熱衷的休閒愛好。跑步也在成長過程中逐漸成了她生活的一部分,在高中時,她獲得了幾次州長跑冠軍。在大學中,儘管教授與同學都勸她不要同時攻讀兩個學位,那樣的話課程會太過於繁重,但她還是成功地獲得了採礦工程與採礦科學兩個學位。她的天資與努力讓她很快就在一家鑽石開採公司裡找到了工作。

受傷前的圖莉亞 ©Mirror.co.uk

2011年,因為參賽人數低於預期,RacingThePlanet: Australia 2011這場賽事的主辦單位為了吸引更多的選手參加比賽,主動為圖莉亞免除了1,600澳幣(約37,600台幣)的報名費用。圖莉亞欣然接受了這個機會。

當她跑到三分之一處時,她看到了向選手們逼近的森林大火。這場大火是幾天以前就從幾英里以外燒起來的,但主辦單位並沒預料到那天的風向會突然改變。「我當時很害怕,我們原本可以在谷底待著的,但那裡的植被非常茂密,我們覺得這對於火焰來說是極好的燃料。我們還可以選擇翻到山的另一邊去,我知道火在山頂會燒得更快些,但那裡可供燃燒的植被也更好。所以,最後大家都選擇了去山的另一邊。」

絶大多數跑者成功了,但圖莉亞和另一位選手凱特·桑德森都遭受了致命的燒傷。圖莉亞被送往醫院後,開始了漫長而艱苦的治療過程。她的右手手指全都被截掉了,而她左手的手指也被大火燒得幾乎熔化在了一起。「我掙扎著從死亡線爬回人間,然後重新學習走路和說話。以前那些理所應當的技能,也變得如不可能的任務一般。」

Turia Pitt 燒傷後送醫 ©dailymail.co.uk

老實說,在她復健過程中,讓她最苦悶的,就是不能透過跑步來調整自己、舒緩情緒了。「真是很沮喪的事,我是一個非常熱愛運動的人,現在卻得從頭學習基本的動作——比如說怎麼站立,怎麼坐下,怎麼把我的手臂抬高90度,怎麼自己吃飯,」圖莉亞說,不服輸的脾氣又上來了,就像她從前不認為自己拿不下雙學位一樣,她不相信自己學不會走路。「在我終於又能走路、甚至跑步的時候,那種喜悅真是難以形容。」她也總共花費了超過3百萬澳幣(約7千萬台幣)來做臉部、手部以及身體其他部位的重建手術。

復健中的圖莉亞 ©Turia Pitt/Instagram

由於主辦單位明知有森林大火卻不停賽或更改路線,更未告知參賽者,致使這場意外發生,圖莉亞決心提告,希望給日後的賽事主辦者與跑者提供一個警示與榜樣。經過多年的訴訟,她在2014年取得庭外和解,獲得1千萬澳幣(約2.35億台幣)的賠償金,但再多的錢也挽不回她的健康與容貌。

Turia Pitt 復出後成為一位勇者,應邀演講激勵人心。 ©carlyfindlay.blogspot.com

經過3年的復健,2014年,她已經能從雪梨騎自行車到烏盧魯,在西澳洲參加了20公里游泳比賽,還攀爬了中國的長城。此外,她還寫了一本書,而且正在攻讀工程碩士學位。她還登上了同年的七月號《Woman Weekly》雜誌封面,展現出無比的自信與美麗,週刊編輯表示:「任何拿來形容她的辭彙都顯得陳腔濫調,我從來沒有見過比她更出色的女人。」而這一切都離不開她的未婚夫麥可·霍斯金(Michael Hoskin)的幫助。在圖莉亞出院以後,麥可辭去了工作,專心照顧女友。

Turia Pitt 復出後仍積極從事各種運動。 ©dailytelegraph.com.au

Turia Pitt 登上雜誌封面。 ©Australian Women’s Weekly

在2014年接受訪問時,麥可對記者說:「事故發生後,當圖莉亞還在加護病房搶救的時候,我到市中心去買了一枚鑽戒,」麥可說,「我和我父親一起站在她的醫院外邊等待的時候,我把戒指拿給他看,然後我告訴他『如果她活下來了,我就和她結婚。』」

那場大火已無法困擾這對幸福的未婚夫妻了。比起過去的苦痛,他們更願意往前看。去年受訪時,圖莉亞說:「明年我們會有一場盛大的婚禮。比起浪漫來,倒不如說這其中的紀念意義要更多一些。這是一個感謝我們所有朋友與家人的機會,在過去的這幾年裡,是他們陪伴我們度過了這段不尋常的旅程。」

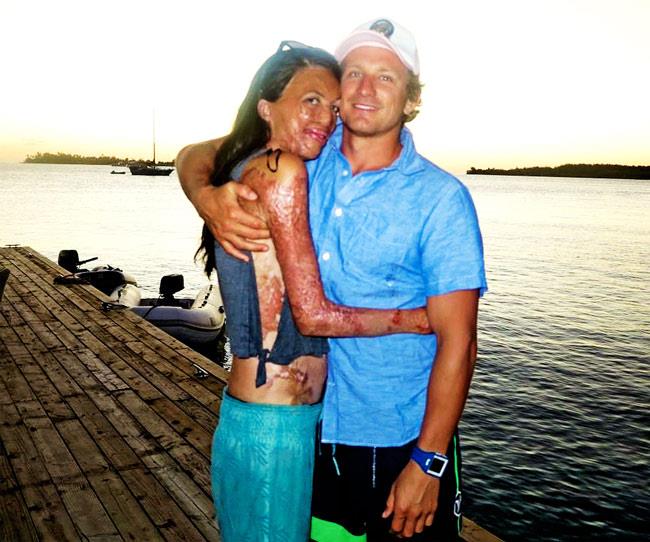

男友麥可對圖莉亞不離不棄,摯愛感動世人。 ©womansday.co.nz

就在2015年7月,圖莉亞和麥可已經在她的生日之前宣佈訂婚,即將於不久的將來步入禮堂。在稍早他們於馬爾地夫旅行時,麥可在絕美的風景氛圍中正式提出了求婚,並拿出他藏了幾年的那枚鑽戒。她說:「在那一刻,我感覺自己完全被愛包圍了。」

圖莉亞傷後除了積極復健做運動,也到處去做公開演講激勵人心,此外,她也成為一位人道主義者,在2014年5月去攀爬長城,為Interplast這個主要從事身殘重建的慈善單位募集了超過20萬美元的善款。

圖莉亞和麥可宣佈訂婚。 ©dailymail.co.uk

圖莉亞和麥可的故事以各種形式被流傳。 ©Australian Women’s Weekly