Ivy

父母是孩子的第一個體適能教練

2017-03-09

根據研究統計,3歲以上的孩子每週至少需要運動150分鐘,隨著時代的演進,孩子能有的娛樂不再只是大自然或者鄰居的同伴,更多的是3C產品圍繞在他們身旁,所以每週運動150分鐘,有多少的孩子做的到?有多少家庭親子關係在電玩、手機與抓寶中流逝?

父母是孩子的第一個體適能教練

為何體適能要從小開發?

體適能不是單純體能運動,更包括了四肢大小肌肉、反應、感覺統合及腦力發展,它主要在訓練孩子的平衡性、敏捷性、協調力、速度、耐力及柔軟性,藉由適度的體適能運動來開發孩子應具備的各項能力。

有的孩子在小的時候就表現出很強的運動能力,比如很早就能翻身、爬行,走路有比同齡的孩子穩和早,使得父母以為,這就是運動天賦的表現。但是,隨著年齡增長,他們的運動能力卻開始被同齡人追平甚至超過,這是為什麼呢?

不同成長階段的小朋友,均需要不同程度的體能活動。六歲之前,身體運動系統在發展中,此階段可讓孩子自由活動,簡單如去公園跑跑跳跳、跳繩、擲球都可,從中刺激大小肌肉,提升協調能力。六歲至十三歲左右,人體肌肉力量直線上升,是成長的轉捩點,此時進行有系統的運動訓練最為安全及具效率,小朋友的成功感及進步空間亦較大。

伴孩子一同運動,養成真正的興趣

要培養小朋友對運動的興趣,最好從小開始,當孩子願意玩或運動的時候,父母也要陪伴、跟著一起做,並知道該選擇什麼運動?!

開始時如何吸引小朋友的興趣,相信也令不少爸媽懊惱。其實很多運動都適合做親子運動,如游泳、騎腳踏車、跑步及球類活動等,重點是父母要與子女一起參與。現代有許多父母一方面叫孩子多運動,卻將孩子丟在一旁玩耍,自己就坐在家中看電視、上網,而孩子3-5歲恰恰是模仿期,這樣要培養孩子運動的習慣,更是困難。透過與孩子一起運動,父母也可以建立榜樣,讓子女學習,久而久之,孩子的運動動機自然增加。

舉例來說,小朋友跑步,對於耐力、速度、四肢協調亦會改善,於其他運動表現也有助幫助,可增強自信,加上現在兒童肥胖問題嚴重,帶入有氧運動有效消除脂肪,可減低將來罹患慢性疾病機會。剛開始練習不妨加入小獎勵,可成為一種動力,令小孩覺得運動是開心的,不是交差,當投入成為興趣,就無需再用這些方法。

伴孩子一同運動,養成真正的興趣

給孩子機會,從中伴他建立體能及自信

在運動的過程中,家長應多鼓勵孩子,給他信心,並引導他們完成整個過程。此外,也可約親朋好友的孩子、家人一起玩樂、彼此影響,有助增加運動動機。

除了以上方式,平時當孩子在動的時候,在一旁觀察的我們,也可以利用錄影功能,將孩子的跑姿,遊戲時的樣子錄下來,然後跟他們一起觀看,再找一些地方稱讚他,例如:你跑步時的眼神很認真、很堅定、腿抬的很高、姿勢也好穩定,真的好棒喔!如此孩子才會覺得父母肯定自己,自信心才可建立。但父母請記得,讚美說話要具體一點,故此學習幾個相關運動的專業術語是有需要的。

此外,我們也可以從中增添趣味,可於運動中加入遊戲元素,練習之餘亦可玩樂,更重要的是讓孩子們勝出,以增強其自信及成功感。

剛開始練習時,十次至少讓孩子贏八九次,無論誰輸誰贏,事後父母都要與小朋友溝通,例如:「我就知道可以贏我,因為你好專注、都沒有分心餒!」這樣孩子可以從中學習正確的運動態度,過程中需顧及小朋友的感受。待孩子熟練後,可讓他們帶領大家遊戲、運動,教導父母及其他小朋友,令他更投入運動氛圍中。

運動與遊戲就是像這樣促進大腦的成長,這些都是做在家裡看電視、玩電玩無法獲得的正面刺激。在科學家執行的動物實驗裡也發現,能靠自我意志活動的受驗對象,其大腦比無法靠自我意志活動的受驗對象發展得更健全。由此可見,想讓孩子在智能上也有健全的發展,一定要積極地讓孩子從事運動。

孩童的簡易體適能訓練方法

所以不同階段的孩童,也有適合他們的體能訓練。以下的簡單建議,也是我經常跟子女們一起做的事。

七、八個月大︰父母可用玩具吸引嬰幼兒多些爬行,刺激手腳大小肌肉的協調。

一歲以上︰學行階段,每日可抽十多分鐘與他玩玩擲球遊戲,走動一下。

兩、三歲︰每日散步半小時,有助提升小孩平衡力、身體協調。

四、五歲︰平衡力發展穩定,可教小孩跳繩、騎腳踏車、走平衡木、游泳等,過程須循序漸進。

學行階段,每日可抽十多分鐘與他玩玩擲球遊戲,走動一下。

幼兒體適能運動,值得每一位父母去了解與學習。教育與投資孩子,除了花費請家教、送去補習班外,還有更重要的是是誰陪伴在學習的過程。運動,是孩子與你的互動中最初始、最簡單、最有趣的方式。請讓體適能運動走進你們的家、你與孩子的世界裡。引發孩子的運動意願、提升運動能力的關鍵,就在父母手上,父母才是孩子的體適能教練。

關於Ivy三個寶貝的媽咪,專長為寶寶瑜珈、寶寶按摩以及兒童按摩。

專業證照

英國生之光嬰兒瑜珈講師

Rainbow kids yoga 講師

IAIM國際嬰幼兒按摩協會講師

MISP國際兒童按摩講師

中華民國國際幼兒教育協會專業講師

蒙特梭利教學法理論與教法(3-6歲)

保母人員技術士證

/ 關於Ivy /

三個寶貝的媽咪,專長為寶寶瑜珈、寶寶按摩以及兒童按摩。

證照

英國生之光嬰兒瑜珈講師

Rainbow kids yoga 講師

IAIM國際嬰幼兒按摩協會講師

MISP國際兒童按摩講師

中華民國國際幼兒教育協會專業講師

蒙特梭利教學法理論與教法(3-6歲) 保母人員技術士證

運動星球

情緒容易暴走的人壽命較短!美研究:發火對身體6大傷害

2020-05-29

以前就聽說過生氣會傷身也傷心,這是真的!然而你是否也常因一點小事情就發怒、是個愛生氣的人嗎?如果憤怒的表達能讓幫助你迅速解決問題,讓人們知道你正在生氣是有益的,因為壓抑情緒可能讓血壓上升。但事實上,愛生氣的人爆炸的情緒會讓身體遭到嚴重的破壞,根據美國《Everyday Health》報導表示,愛生氣的人壽命較短,且身心會會受到傷害。

情緒容易暴走的人壽命較短!美研究:發火對身體6大傷害 ©everydayhealth.com

增加中風機率

俊國外一研究顯示,在憤怒噴發的2小時內,大腦會因血液凝塊或出血而導致中風的風險高出3倍。對於本身患有大腦動脈瘤的人而言,發怒後導致動脈瘤破裂的風險更是提升6倍。美國俄亥俄州立大學精神病學及心理學教授馬利(Mary Fristad)建議,想要生氣時,可以試著做些深呼吸或是離開現場,以改變自己所處的環境,就能減少發脾氣。

©heart.org

加快腦細胞衰老

當與們生氣時,會加快腦細胞衰老,減弱大腦功能,因此意識跟專注力會不集中,而且大量血液湧向大腦,會使腦血管的壓力增加。這時血液中含有的毒素最多,氧氣最少,對腦細胞不亞於毒藥,憤怒時的思維混亂就是大腦缺氧的明証。建議此時正在生氣的你,應該閉上眼睛深呼吸,因為這樣會大大減少發生衝動的概率。

讓肝臟受損

中醫時常說生氣時會導致肝火旺盛,這是真的!然而肝火旺盛不僅會滿臉痘痘,還會有口臭。當人生氣時,身體會分泌一種叫兒茶酚胺的物質,從而作用於中樞神經系統,使血糖升高、脂肪分解加強,此時血液和肝細胞內的毒素增加。建議你在生氣時馬上喝一杯水,因為水能促進體內的游離脂肪酸排出,還可以減小它的毒性。

©healthywomen.org

導致心肌缺氧

每一次的生氣都會引發心跳加快,心臟收縮力增強,血壓升高,血液變黏稠。大量的血液衝向大腦和面部,會使供應心臟本身的血液減少而造成心肌缺氧。心臟為了足夠的氧供應隻好加倍工作,一通亂蹦, 於是心跳更加不規律也就更致命。建議此時請閉上眼睛再慢慢深呼吸,並回憶當時跟對方一些愉快的事,這樣可以令血液趨於均勻,心臟跳動恢復節律。

引起腸胃不適

生氣時腦細胞會工作紊亂,引起交感神經興奮,並直接作用於心臟和血管上,使胃腸中的血流量減少,蠕動減慢且食慾變差,嚴重時會引起胃潰瘍。同時還會導致人吃不下飯。建議遇到此種時候你不妨按摩胃部或是穴道,緩解不適,同時也需要閉上眼睛緩解一下情緒。

©endoscopicsolutions.org

資料來源/Everyday Health

責任編輯/妞妞

運動星球

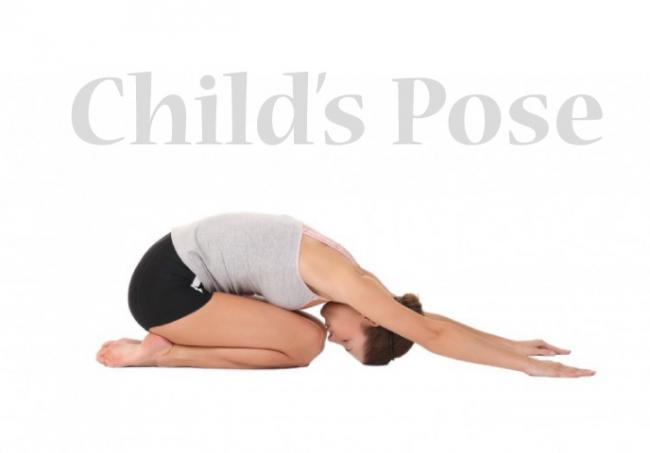

睡前必做瑜伽嬰兒式,增加背部血液循環改善痠痛

2020-04-13

嬰兒式(Child’s Pose)在課堂中為前彎體位法放鬆動作,它能伸展背部,幫助緊繃的背肌放鬆,還可以伸展到髖關節以及舒緩姿勢不良所帶來背部、腰部的不適,但在做此動作時,要注意自己別勉強,以免傷害到了肩膀、脊椎等,對於久坐的上班族來說非常適合。除此之外,它對身體還有許多益處。

睡前必做瑜伽嬰兒式,增加背部血液循環改善痠痛 ©yogauonline.com

舒展髖關節

髖關節是人體中能保持穩定、控制旋轉的重要關節之一,對於許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健以及健康的髖關節才能讓表現更加出色。嬰兒式能有效伸展到髖關節,並且增加身體穩定度、平衡感,還能預防髖關節受傷。

改善肩頸僵硬

現代人時常窩著同一個姿勢打電腦、使用3C產品,導致肩頸的肌肉越來越沾粘、緊繃,長時間下來會導致肌肉發炎、疼痛,嬰兒式可以改善此問題,並且幫助頸部、肩膀伸展,將沾黏肌肉打開,當肩頸的血液循環暢通,做事也較為輕鬆。

伸展大腿

許多需要跑跑跳跳的運動員,都需要強而有力的大腿肌群能進行,當長期過度在使用時,就會造成肌肉緊繃,這時必須透過伸展來拉開沾黏的肌肉。嬰兒式能有效伸展到大腿肌肉,幫助肌肉恢復彈性以及提高靈活度,還能提升下次運動表現。

如何做嬰兒式:

步驟1:跪在瑜伽墊上,雙手打直高舉在頭頂。

步驟2:吸氣將上半身往前傾,同時保持脊椎延長的動作。

步驟3:將上半身完全趴在地面上,頭也輕靠在地面,如果碰不到可以使用瑜伽專放置在前。

步驟4:停留3-5個呼吸後再慢慢起來。

資料來源/DO YOU YOGA

責任編輯/妞妞