運動星球

骨骼肌、心肌與平滑肌

2017-05-24

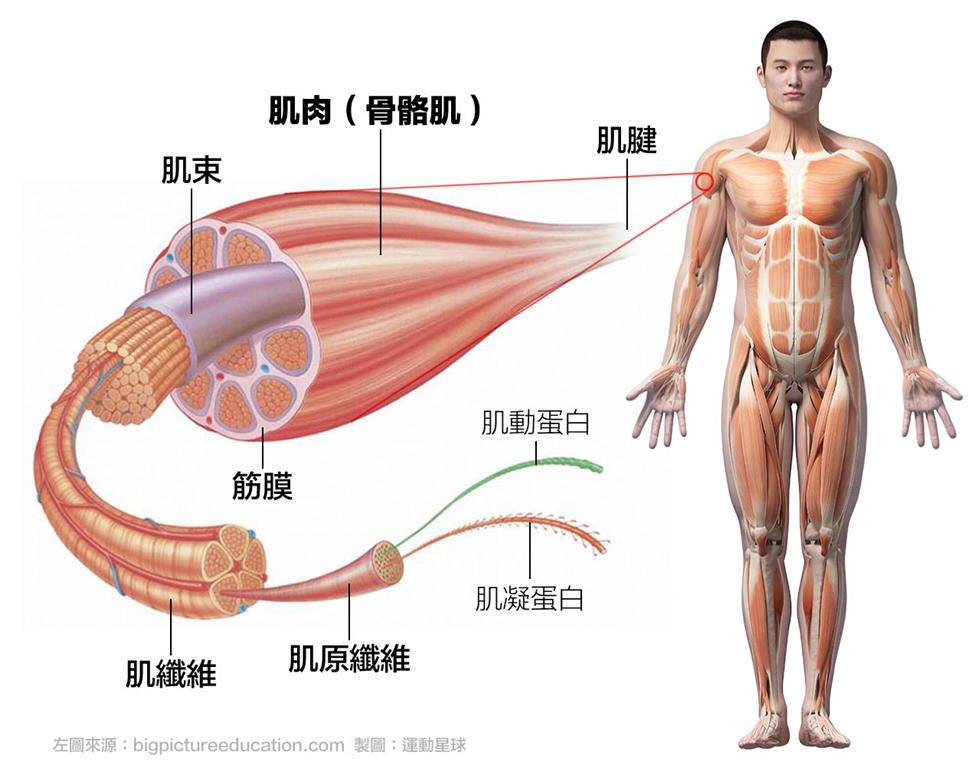

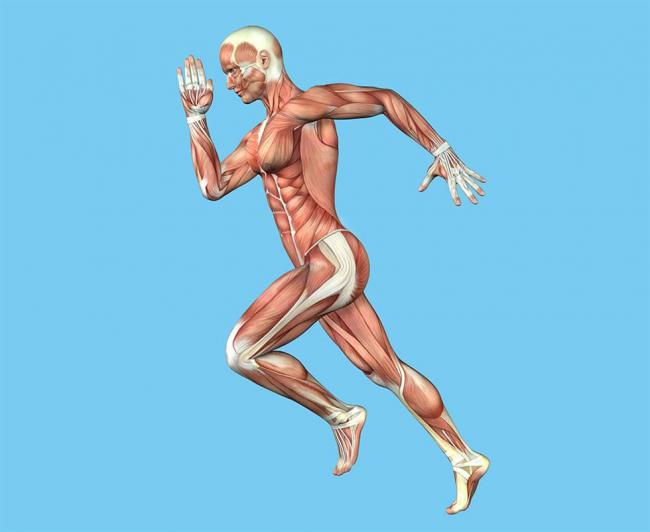

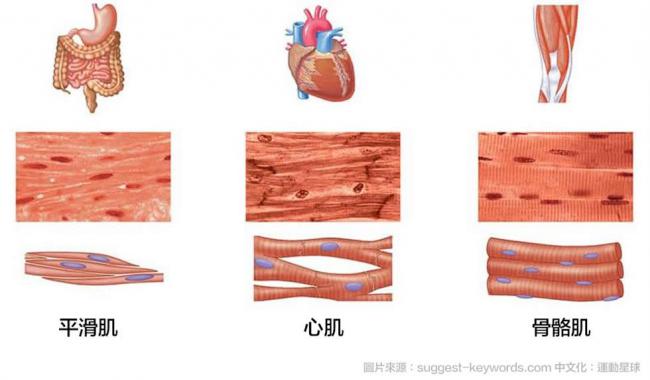

人體肌肉可分為心肌、平滑肌與骨骼肌(skeletal muscle)三種。心肌是屬於心臟的肌肉、平滑肌則是內臟的肌肉,而在運動中所探討的是骨骼肌,顧名思義就是兩端附著在骨骼上的肌肉。人體運動的發生,是在於大腦下達命令,訊息經由神經系統傳遞至肌肉系統上產生收縮而達成。在肌肉收縮時,會以關節為支點來拉動骨骼,進而完成大腦預期的動作,過程其實極為精密與複雜。

人體的運動主要是骨骼肌的收縮所造成。

人體的肌肉系統

人體的肌肉系統是由三種不同的肌肉組成:

骨骼肌(skeletal muscles):附著於骨骼上,與骨骼系統相配合,受大腦意志支配而做出各種各樣的動作。在顯微鏡下可看見明暗相間的橫紋,故亦稱作橫紋肌。

平滑肌(smooth muscles):主要構成人體內臟器官(心臟除外),如胃、腸、血管等的管壁。在顯微鏡下沒有橫紋,也不受意志支配。

心肌(cardiac muscles):只存在於心臟中,在顯微鏡亦可看見橫紋,但不受意志支配,也不易疲勞。

人體的肌肉系統

骨骼肌(Skeletal Muscle)

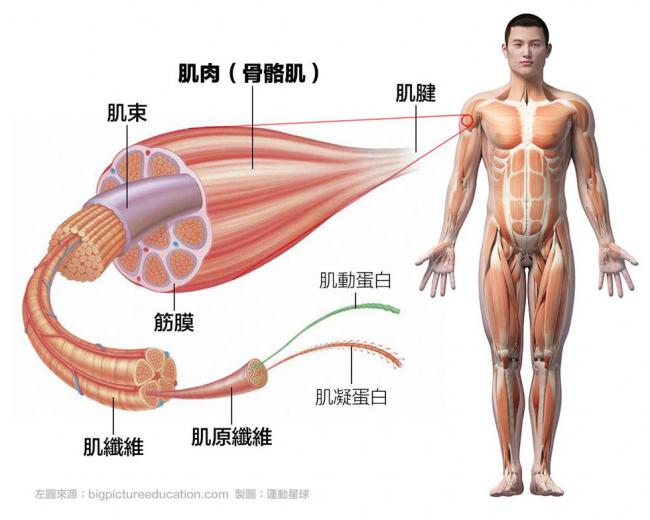

一般我們習稱的「肌肉」指的就是骨骼肌,這種肌肉是以兩端的肌腱連結在骨骼上。由於這種肌肉通常需要由大腦發出命令來控制,故稱為「隨意肌」;而將其肌肉解剖出來,在顯微鏡觀察之下,其肌纖維會呈現亮暗交錯的橫紋,因此又稱為「橫紋肌」。

人的身體共有大約600多條骨骼肌,約佔體重36~40%。骨骼肌藉由肌腱(tendon)與骨骼相連,而肌肉是由長圓柱狀的肌肉細胞所組成,稱為「肌纖維」;一條肌纖維直徑約10~150微米,長度可由1毫米到30公分左右。每條肌纖維均由極細的細胞膜所包覆,這種特化的、薄層纖細的網狀纖維被稱為「肌膜」或「肌漿膜(sarcolemma)」。數條肌纖維被膠原、彈性纖維混合成的結締組織「肌束膜(perimysium)」包裹而成肌束(muscle fascicle),而數條肌束則藉由一層較厚的結締組織「肌外膜(epimysium)」的包裹而成為一條肌肉。筋膜(fascia)是貫穿身體的一層緻密結締組織,它包繞著肌肉、肌群、血管、神經。身體中的筋膜有幾種,分別稱作淺筋膜、深筋膜與內臟筋膜,肌外膜即是深筋膜的一種。

骨骼肌構造

肌纖維的一個細胞通常有數百個細胞核,因此即便有一部份受損,也能進行修復並增強。在運動時,會藉由這些細絲狀肌纖維的收縮而產生力量,而且直徑越粗的肌纖維所能發揮的力量就越大。而肌纖維又分為「紅肌」與「白肌」等,可在運動時發揮不同功能。肌纖維的數量並不會增加,不過可藉由訓練的方式,讓這些肌纖維變粗,從而強化它們。

參考資料

1. 《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司出版 (2014)

3. 《人體學習事典 肌肉骨骼運動解剖篇》,楓葉社出版 (2016)

4. 維基百科

5. 黃sir的跑步秘笈

2.《運動生理學》,新文京出版公司出版 (2014)

3. 《人體學習事典 肌肉骨骼運動解剖篇》,楓葉社出版 (2016)

4. 維基百科

5. 黃sir的跑步秘笈

運動科學網

跑鞋抓地力決定防滑度 哪種鞋底紋路設計比較好?

2021-02-05

國際認證的台灣馬拉松賽季通常是由當年10月份的日月潭環湖路跑賽展開,並延續到隔年3月份的萬金石馬拉松結束。在此期間,恰好是台灣的冬季與春季,在東北季風的作用之下,備賽期間的日常練習,常常會碰到下雨以及濕滑的路面。此時,每一步著地與推進時,跑鞋的抓地力就相當重要!因為稍有不慎就容易造成鞋底打滑,產生危險。然而,對於跑鞋抓地力的設計,哪些鞋底紋路的設計比較好呢?本文將著墨於影響跑鞋抓地力的因素以及鞋底紋路設計的優劣。

跑鞋抓地力決定防滑度 哪種鞋底紋路設計比較好?

跑鞋抓地力是什麼?

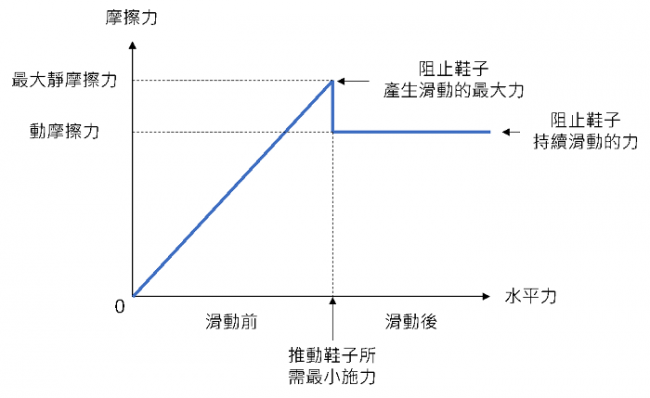

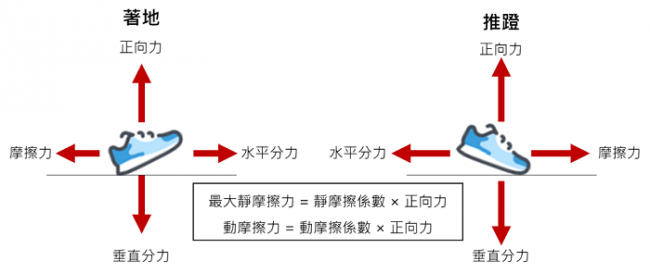

「抓地力」指的是當鞋底與運動表面接觸時,防止鞋子滑動的能力。要避免兩物體之間的滑動,最重要的就是摩擦力。當摩擦力越大時,就越不容易產生滑動;摩擦力進一步可分為兩種,最大靜摩擦力與動摩擦力。

「最大靜摩擦力」指鞋子在沒有滑動前,阻止鞋子向任何方向移動的最大力。例如腳跟著地時,當水平作用力大於鞋底與地面所能產生的最大靜摩擦力時,鞋子就會開始產生滑動。

「動摩擦力」則指當鞋子在產生滑動後,阻止鞋子持續滑動的力。

跑鞋抓地力指鞋底觸地時防止滑動的能力

影響摩擦力的2大面向

上述解釋了鞋子和運動表面之間產生的摩擦力,關係著運動鞋的抓地力,然而摩擦力並不是定值,它會受到幾個因素的影響。

影響摩擦力大小的因素可分為兩類:摩擦係數與正向力。摩擦係數與兩接觸物體的表面與材質有關,例如鞋底紋路、材質、路面等;而正向力則跟體重、鞋重、動作有關。正向力指作用於運動表面上的垂直力,兩物體互相作用的力,換言之,當正向力較大時,鞋子所能產生的摩擦力 (抓地力) 也就越高;而當正向力較小時,也是我們腳下的鞋底較容易打滑的時候,例如跑步腳跟剛觸地時或前腳掌向後推蹬快離地時,因為這時作用於地上的垂直力相對較小,且需承受著地時的煞車力以及推蹬時的推進力,故較容易產生滑動。因此,鞋後跟與前掌大底的止滑設計尤為重要。

影響摩擦力的因素包含摩擦係數以及正向力大小

由於大部分慢跑鞋多以橡膠為大底材質,在相同屬性下,不同的鞋底紋路設計以及接觸的路面則對抓地力有較明顯的影響,以下分別針對鞋底紋路及路面的影響做介紹。

鞋底紋路

本文將鞋底紋路分成三大類型,依抓地力大小分別為:類釘鞋型紋路 (顆粒型) > 橫向型紋路 (垂直運動方向) > 縱向型紋路 (平行運動方向)。此三類鞋底紋路如下圖所示:

跑鞋常見的三類鞋底紋路,類釘鞋型 (A, B, C)、橫向型 (D, E, F)以及縱向型 (G, H, I)

類釘鞋型紋路的設計,透過凸出的顆粒造型來咬住路面,提供良好的抓地力 (圖A、B、C鞋底)。這種設計常見於競速型鞋款、強調高速跑時有良好的抓地力。通常設計於前掌區域 (圖A、B),使推蹬時可以很好的咬住地面,讓力量能有效的傳遞至地面產生推進。有些鞋款也會將其設計在中足和後足區域 (圖B、C),強化著地時的抓地力。但這類設計由於接觸面積較小,壓力較集中在這些顆粒上,使得耐用性、穩定性以及舒適性也會較差。

橫向紋路 (垂直運動方向) 的設計,提供良好的縱向 (前後) 彎折性使大底與地面有很好的貼合度,進而產生不錯的抓地力,這種設計常見於強調彎折性的鞋款 (圖D、E、F)。雖然這種設計提供良好的縱向抓地力與彎折性,但關於側向 (左右) 的抓地力以及彎折性則較弱,因此有些鞋款會在前掌區域內側改用斜向紋路 (圖F) 或在外側使用縱向的紋路設計 (圖C)。

縱向紋路 (平行運動方向) 的設計 (圖G、H、I),雖然縱向彎折較差,但相對提供較佳的縱向剛性與滾動順暢性以及側向抓地力,這種設計常見於訴求鞋子滾動順暢性的鞋款。

不同鞋底紋路之優缺點

路面

不同的運動場地具有迥異的材質與表面特性,例如PU跑道、柏油路、山林小徑等,每一種路面介質所適用的鞋款亦不同。

PU跑道的顆粒與柏油路的瀝青細孔具有一定的摩擦力,故選擇一般慢跑鞋或路跑鞋即可,若是要執行跑步速度較快的課表,建議可以穿著類釘鞋型紋路的鞋款,以增加抓地力。不過同一種場地若無例行保養維護,則有可能降低摩擦力,例如年久失修的PU跑道因跑道顆粒已褪落,使摩擦力降低而容易造成打滑或積水情形;多年沒有重鋪的柏油路也會因一些坑洞或碎石而造成抓地力下降。再者,某些複合性路面也會需要較高的抓地力,例如山林小徑同時有草皮、泥土、碎石或樹枝等,且會因雨天使泥土具有濕氣、水氣甚至小水漥,此時鞋底需要具備較深的大底顆粒與紋路以及較佳的排水設計,才能有足夠的抓地力。

PU跑道 (左)、磨平的PU跑道 (右)

不平整柏油路(左)、柏油碎石 (右)

山林小徑:草地 (左)、泥土地 (右)

結語

抓地力在跑步運動中扮演很重要的角色,若無摩擦力的作用,人體將無法在地面上產生任何的加速度或減速度。當跑鞋與路面產生的摩擦力充足時,不僅可避免滑倒,也可產生良好的推進力。

綜合上述,跑鞋鞋底的紋路影響著抓地力的好壞,但也有各自的優劣。然而不變的是,當場地濕滑時都將會使摩擦力下降,此時具備良好排水設計的鞋款會是比較好的選擇;此外也要時時注意鞋底的紋路情形,若鞋底磨平時,也會失去排水功能,導致抓地力大幅下降。

撰文/董智尚、陳韋翰、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:跑鞋抓地力知多少?

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

生理期跑步好嗎? 其實跑對了好處出乎妳意料

2020-06-04

每個月總有三、五天,平常愛跑的妳變得興致缺缺、全身無力。大姨媽上門讓妳打亂了課表,生怕跑著跑著就出現腹部脹痛、腰痠、血崩等生理期窘境。因為各種原因,許多女生在月經來臨時都窩在家不出門、不做跑步等運動,其實,這觀念要改一改了!

生理期跑步好嗎? 其實跑對了好處出乎妳意料

首先要了解月經週期

一般情況,女生的月經週期平均為28天,每次月經可分為前半週期的卵泡期、發生在週期第14天的排卵,後半週期的黃體期。

卵泡期:始於月經週期,持續約14天(範圍可能在11-21天之間)。這個階段是在經期持續2-7天之後,雌激素水平上升,並在第14天排卵之前達到峰值,促使黃體化激素激增、開始排卵(排卵不屬於階段,而是分界線)。

黃體期:接續黃體期通常持續14天,此時黃體素水平升高,排卵後雌激素水平下降,如果沒有卵子受精,黃體素和雌激素都會急遽下降。而黃體期就終止於月經開始,進入下一個週期。

月經週期如何影響運動?

血液中鐵質

如果生理期間出血嚴重,血液中紅血球的血紅素濃度可能降低,對血液的攜氧能力產生負面影響。許多女性跑步運動員會有運動性貧血,主因運動使血液中鐵質水平降低。

體溫

人體溫度在整個月經週期中都會發生變化。在黃體期,隨著黃體素增加,體溫達到峰值。體溫升高會增加散熱的閾值,意味著體內控制體溫的機制,會讓身體在冷卻之前達到較高的溫度,此時應該盡快讓身體冷卻;但如果這時妳在炎熱潮溼的天氣跑步,身體在達到更高的溫度之前,妳無法開始出汗來冷卻身體,體溫卻持續升高,就會讓跑步更加艱難。

在黃體期,體溫升高可能增加中暑等熱傷害的風險,也讓體力加速消耗;另一方面,在雌激素水平較高的卵泡期,身體溫度則較低。但總體而言,運動可以增強調節體溫的能力。

在黃體期體溫升高,可能增加中暑等熱傷害風險

代謝

月經週期的變化對跑步表現的影響,是因為黃體素和雌激素濃度的波動,刺激新陳代謝變化。

雌激素可能透過改變蛋白質、脂肪和碳水化合物等能量的代謝,來增強耐力表現。我們都知道,體內儲存的肝醣會影響長時間運動的能力,當肝醣消耗會導致疲勞無力。據研究,肌肉中的肝醣含量在黃體期中段最高,在卵泡期中段則最低,女跑者可透過攝取更多碳水化合物,來增加卵泡期的肌肉肝醣含量。研究指出,女跑者如果在卵泡期參賽或跑高強度訓練,應確保每小時至少攝取40克碳水化合物。

生理期跑步的好處

跑步對身心上的好處不會因為月經來了而停止,事實上,還可以緩解月經帶來的一些不適症狀。生理期跑步最大的好處就是能釋放腦內啡。腦內啡可以幫助改善情緒,使心情愉悅;同時它也是天然的止痛藥,在生理期間釋放腦內啡,可能減輕身體疼痛和不適感。

每個女人都是獨一無二的,同理,每個女人在月經週期個階段都有不同感覺,症狀也因人而異。因此,要依據當下的感覺來決定每次訓練的持續時間和強度,建議可依照自己的月經週期重新考慮平時的訓練課表。要注意的是,如果妳生理期常常經血量大或經痛,那麼生理期間就盡量不要跑步;但如果妳身體狀況可以,只要小心訓練量和強度、保持水分充足,那就去吧!

生理期跑步注意事項

1. 保持水分:其實無論何時,保持水分都是很重要的,但在經期跑步格外重要,因為這時你會流失額外的水分,導致脫水的風險也較高。建議跑步途中每20分鐘喝110-170ml液體。

2. 不過度訓練:此時跑量和訓練強度都得視自己狀況重新評估,不要過度疲勞、保持良好休息和充足的睡眠,每週至少一天休息日促進恢復。

3. 跑前拉伸:跑前進行動態伸展運動,可以幫助訓練前的熱身,也有助緩解經痛。

4. 規劃好適合運動的衛生用品:提前嘗試和挑選適合在經期運動的產品,會讓妳訓練起來更舒服,也不用時時刻刻擔心外漏的尷尬。

5. 用口鼻呼吸:生理期請讓身體自然地呼吸。不要只靠鼻子呼吸,因為可能會限制吸入的氧氣量。同時用嘴巴和鼻子呼吸,可增加氧氣的攝入量。

跑前進行動態伸展有助緩解經痛

生理期間,只要避免無視疼痛症狀狂操自己,跑步仍然是個好活動,且能持續對妳帶來身心許多好處!

資料來源/Flo , Runner’s World、維基百科

責任編輯/Dama