啟動酮體循環的生酮飲食成功祕訣

2017-09-01

醣質成癮的飲食型態,將導致肥胖

目前國人的單日醣質攝取量超過一八○公克,這種飲食型態或許可說是呈現醣質成癮的狀態。舉例而言,一碗白飯(一五○公克)就含有約五十五公克的醣質,早餐、午餐及晚餐,光是一天三餐各吃一碗白飯就攝取了將近一六五公克的醣質。並不是只有米飯等主食含有醣質,還包括調味使用的砂糖、水果、甜食,就形成總量超過一八○公克的醣質成癮狀態。

在醣質成癮狀態下,主要是由葡萄糖的代謝來提供能量。一旦過量攝取醣質,用不完的葡萄糖就會回到肝臟,以肝醣的型態被儲存起來;如果還是有多餘的葡萄糖,就會轉換成中性脂肪儲存在脂肪細胞內,導致肥胖。

啟動酮體循環的生銅飲食成功祕訣

依生酮飲食的目的決定一日醣質攝取量

醣質的單日攝取量該限制在多少以下才好呢?你可以依照目的來說來實踐不同程度的生酮飲食,醣質的攝取量也會有所不同。

●減醣生酮飲食

預防或改善生活習慣病、防止老化,以健康長壽為目的而採行的生酮飲食。醣質攝取量的參考基準為每餐約二十~四十公克(一天六十~一二○公克)。在減醣生酮飲食狀態下,葡萄糖與酮體都會成為身體的能量來源。

減糖生酮飲食

●限醣生酮飲食

這是以減重為目的的生酮飲食,醣質攝取量的參考基準為每餐低於二○公克(一天低於六○公克)。透過嚴格的限醣,讓酮體成為主要能量來源,全面啟動酮體循環,其結果是脂肪細胞萎縮,體重自然減輕。

限制醣質,從肉類或魚類中積極攝取脂質,將能量來源從葡萄糖切換成酮體,也能藉此活化大腦與身體。請限制醣類並攝取脂質,觀察自己在一週之間的變化。

限醣生酮飲食

POINT

●三餐米飯不節制,將會陷入醣質成癮狀態。

●依生酮飲食目的,醣質攝取量也會有所不同。

●實行生酮飲食,並觀察一週之間的變化。

●三餐米飯不節制,將會陷入醣質成癮狀態。

●依生酮飲食目的,醣質攝取量也會有所不同。

●實行生酮飲食,並觀察一週之間的變化。

積極攝取好的脂質,不肥胖也能遠離動脈硬化

肥胖的原因很可能是過度攝取醣類,一旦血糖值(血液中的葡萄糖濃度)太高,身體會將葡萄糖轉換成中性脂肪,儲存在脂肪細胞內而變胖。假使能限制醣質攝取,啟動酮體循環,中性脂肪將轉換成酮體作為能量來源供身體使用,不會造成肥胖。

此外,也不用擔心導致動脈硬化。LDL低密度膽固醇也就是俗稱的壞膽固醇增加,一直以來被認為是動脈硬化的主因,不過目前已知這個想法不一定正確。血液中過多的葡萄糖也會傷害血管,此時膽固醇會為了修復血管壁而聚集,也就是說導致動脈硬化的真正原因是葡萄糖!

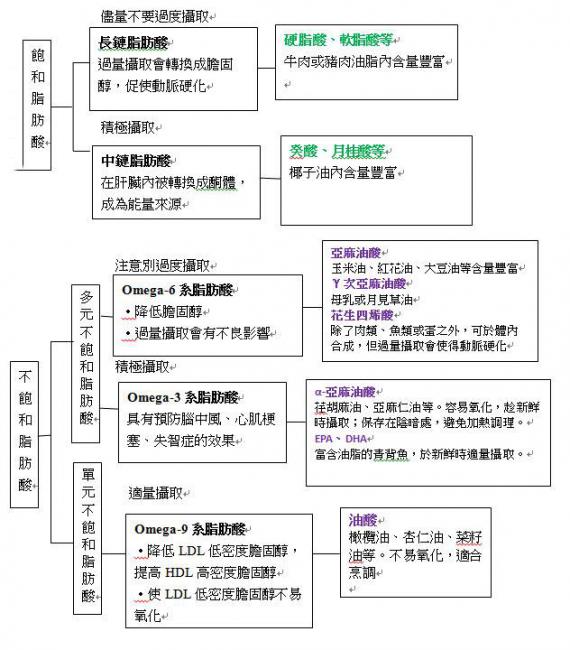

如何選擇?哪些有益,哪些有害?

攝取脂質時,該注意的不是擔心肥胖,而是應選擇何種脂質。

脂質包括豬肉與牛肉的脂肪、富含飽和脂肪酸的椰子油,以及內含不飽和脂肪酸的植物油。一般認為飽和脂肪酸對身體有害,而不飽和脂肪酸對身體有益,但其實飽和脂肪酸當中也有對身體有益者,不飽和脂肪酸當中同樣有過量攝取會促使動脈硬化的類型。

椰子油雖為中鏈脂肪酸的飽和脂肪酸,卻是一種能夠在肝臟迅速合成酮體做為能量來源的脂肪酸。反過來說,玉米油、紅花油、大豆油等植物油,富含不飽和脂肪酸Omega-6,一旦攝取過量,血管壁就會發炎而導致動脈硬化。

你不妨參考本頁上方的圖表,記住對身體有益和有害的脂肪酸吧。

POINT

●積極攝取好的脂質,不會導致肥胖或促使動脈硬化。

●限制醣質攝取,可將中性脂肪轉換成酮體供給身體能量。

●清楚牢記對身體有益和有害的脂肪酸。

●積極攝取好的脂質,不會導致肥胖或促使動脈硬化。

●限制醣質攝取,可將中性脂肪轉換成酮體供給身體能量。

●清楚牢記對身體有益和有害的脂肪酸。

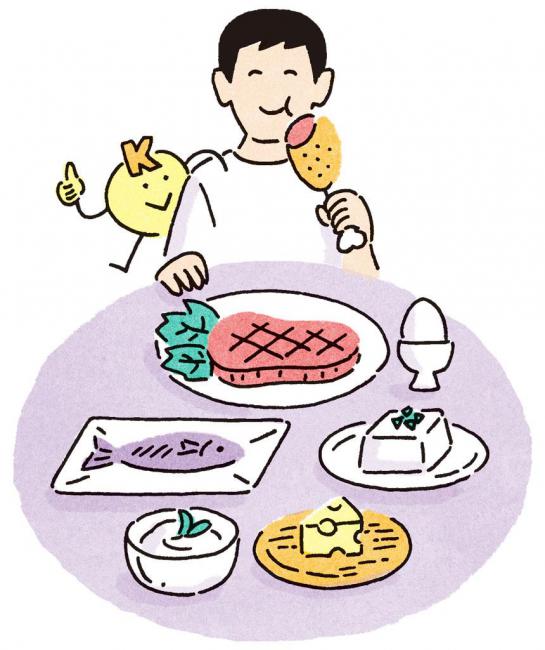

開始生酮飲食後就要確實攝取蛋白質

因為要限制醣質,所以得減少攝取米飯、麵包或麵類等醣類食物,取而代之的是多攝取肉類、魚類、起司或優格等乳製品、豆腐或納豆等大豆製品,這些都是富含蛋白質的食物。

此外,我也建議選擇雞蛋作為補充蛋白質的來源。除了維生素C之外,雞蛋不僅有豐富的蛋白質,甚至幾乎能夠提供全部的營養素,因此被稱為「完全營養食品」。

由於雞蛋富含膽固醇,因此以往會建議膽固醇偏高的人不要吃雞蛋。不過大約有八○%的膽固醇是在肝臟合成,所以不用擔心吃雞蛋會增加膽固醇,建議每天可吃一至兩顆雞蛋。

每公斤體重約需攝取一.五公克的蛋白質

蛋白質是構成身體細胞的原料,尤其是一旦限制醣質,血糖值下降,有時身體就會進行葡萄糖新生作用,開始分解肌肉將胺基酸轉換成葡萄糖,導致肌肉量降低,人會容易感到疲倦。

我們的身體由大約二十種胺基酸構成,以成年人來說,其中人體無法自行合成的胺基酸共有九種,分別是賴胺酸(Lysine)、色胺酸(Tryptophan)、苯丙胺酸(Phenylalanine)、白胺酸(Leucine)、異白胺酸(Isoleucine)、蘇胺酸(Threonine)、甲硫胺酸(或稱蛋胺酸,Methionine)、纈胺酸(Valine)及組胺酸(Histidine),這些被稱為「必須胺基酸」,必須從食物中攝取。

蛋白質不只是細胞的原料,胺基酸也是掌控大腦功能的神經傳導物質、胰島素或成長激素等賀爾蒙的原料。然而,每天應該攝取多少蛋白質呢?

依據厚生勞働省所公布的「每人每日營養素建議攝取量」,成年男性每日攝取量為六十公克、成年女性則是五十公克,但是採取生酮飲食時,這樣的攝取量是不足的,建議每公斤體重約攝取一.五公克的蛋白質,假使體重六十公斤的人,每日蛋白質攝取量即為九十公克。

POINT

●體內蛋白質不足時,容易感覺疲倦。

●雞蛋是富含必需胺基酸、維他命、礦物質的「完全營養食品」。

●蛋白質是細胞、神經傳導物質及賀爾蒙的原料。

●體內蛋白質不足時,容易感覺疲倦。

●雞蛋是富含必需胺基酸、維他命、礦物質的「完全營養食品」。

●蛋白質是細胞、神經傳導物質及賀爾蒙的原料。

書籍資訊

◎圖文摘自方言文化出版, 白澤卓二博士著作《生酮奇蹟實現教科書:全身酮體循環啟動,就能越吃、越瘦、越健康》一書。日本權威名醫白澤卓二博士,歷經長時間臨床診療,遍覽醫學專書、文獻,以及自己多年的科學研究發現,許多藥物無法治癒的慢性病,甚至是癌病,都能利用酮體的中鏈脂肪酸來改善,甚至痊癒!於是,白澤醫生全面紀錄「自己生酮飲食生活」並接受貼身專訪,以一整天從清晨空腹到晚上就寢前的所有生活作息,酮體值與血糖值的切換變化,運用圖解、淺顯的解說方法,道出生酮奇蹟的核心概念、基礎知識和「實踐方法」,讓你Step-by-Step輕鬆照著做,隨時啟動「自身酮體循環」,改善身體不適、遠離癌症、心血管等重大疾病以及「塑造不易胖體質」,擁有一輩子身心都健康的奇蹟生活。

全彩圖解!權威名醫親自解說──

►生酮奇蹟實現的6大祕訣;

►醫學認可,50道生酮料理與食材選擇;

►生酮飲食常遇問題Q&A;

►酮體質在家自我檢測方法;

►酮體能量切換的基礎知識與科學

生酮飲食生活概念與實踐方法,一應俱全

•書籍資訊 請點此

◎圖文摘自方言文化出版, 白澤卓二博士著作《生酮奇蹟實現教科書:全身酮體循環啟動,就能越吃、越瘦、越健康》一書。日本權威名醫白澤卓二博士,歷經長時間臨床診療,遍覽醫學專書、文獻,以及自己多年的科學研究發現,許多藥物無法治癒的慢性病,甚至是癌病,都能利用酮體的中鏈脂肪酸來改善,甚至痊癒!於是,白澤醫生全面紀錄「自己生酮飲食生活」並接受貼身專訪,以一整天從清晨空腹到晚上就寢前的所有生活作息,酮體值與血糖值的切換變化,運用圖解、淺顯的解說方法,道出生酮奇蹟的核心概念、基礎知識和「實踐方法」,讓你Step-by-Step輕鬆照著做,隨時啟動「自身酮體循環」,改善身體不適、遠離癌症、心血管等重大疾病以及「塑造不易胖體質」,擁有一輩子身心都健康的奇蹟生活。

全彩圖解!權威名醫親自解說──

►生酮奇蹟實現的6大祕訣;

►醫學認可,50道生酮料理與食材選擇;

►生酮飲食常遇問題Q&A;

►酮體質在家自我檢測方法;

►酮體能量切換的基礎知識與科學

生酮飲食生活概念與實踐方法,一應俱全

•書籍資訊 請點此

運動星球

減肥必看! 12 種讓人吃飽又不發胖的低卡食物

2020-07-13

減肥時,最痛苦的莫過於戰勝「飢餓」跟「嘴饞」,因為許多低熱量食物會讓你餐與餐之間感到飢餓不適,這使他們更容易暴飲暴食或放縱自己。幸好仍有些健康、低熱量,且提供滿滿飽足感的食物,能讓你免於餓肚子又不擔心發福。

減肥必看! 12 種讓人吃飽又不發胖的低卡食物 © Jannis Brandt on Unsplash

1. 燕麥

燕麥絕對是健康減肥飲食的絕佳食品,它熱量低,40克麥片(約半杯)僅有148卡熱量,卻包含了5.5克蛋白質和3.8克纖維,兩者都容易讓人產生飽足感。一項針對48名成年人的研究更發現,吃燕麥片增加飽足感,可減少下一餐的飢餓感和卡路里攝入量。

燕麥 ©Daria Nepriakhina on Unsplash

2 希臘優格

蛋白質豐富的希臘優格,可幫助抑制吃東西的慾望並促進減肥。雖然熱量因品牌和口味各異,但一般來說,150克(約2/3杯)希臘優格可提供約130大卡熱量和11克蛋白質。一項針對20名女性的研究發現,與吃餅乾和巧可力相比,吃優格的女性不僅減少了飢餓感,在晚餐時攝入的熱量也減少了100卡。

希臘優格 ©Sara Cervera on Unsplash

3. 豆類

碗豆、小扁豆等豆類食物的蛋白質和纖維含量都高,198克(約1杯)煮熟的扁豆,可提供230卡熱量、15.6克纖維和近18克蛋白質。多項研究證實,豆類對飢餓和食慾有強大的影響。一項針對43名年輕人的研究顯示,四季豆和碗豆組成的高蛋白餐,比牛肉和豬肉高蛋白餐還能增加飽足感、減少食慾與飢餓感;另一項研究指出,相較於吃高碳水化合物的麵食和麵包,人們吃豆類後的飽足感增加31%。

豆類 ©Neha Deshmukh on Unsplash

4. 漿果類

草莓、藍莓、覆盆子、黑莓等漿果類富含維生素、礦物質和抗氧化劑,對健康相當有益。148克(約1杯)藍莓僅有84卡熱量,卻有多達3.6克纖維,高纖維含量可減緩胃排空、增加飽足感,對減重相當有幫助。

草莓 ©Maksim Shutov on Unsplash

5. 西瓜

西瓜的水分含量高,可在保持水分充足下提供最少的熱量。152克(約1杯)切丁的西瓜只含46卡熱量,另有維生素A和C等各種必需的微量營養素。與高熱量食物相比,吃西瓜這類低熱量食物,對於飽足感和飢餓感確有相似的影響;依照一項針對49名女性的研究,用相等熱量的水果代替燕麥餅乾,能明顯減少熱量攝入和體重。

西瓜 ©Floh Maier on Unsplash

6. 奇亞籽

被譽為「減肥聖品」的小小種子,真的有這麼神奇嗎?每盎司(28克)奇亞籽可提供137卡熱量、4.4克蛋白質和高達10.6克纖維。奇亞籽的水溶性纖維含量特別高,水溶性纖維可溶解在水中,能在胃中形成濃稠的凝膠狀物質,促進飽足感。一些研究發現,奇亞籽在水中吸收的重量是其重量的10-12倍,並緩慢地穿過消化道,使人保持飽足感,因此,在日常飲食中添加一兩份奇亞籽,可抑制並降低食慾。

草莓上方為奇亞籽 ©Ala on Unsplash

7. 茅屋起司

起司是蛋白質的重要來源,226克(約1杯)低脂茅屋起司含大約28克蛋白質和163大卡熱量。多項研究發現,增加蛋白質攝入量,可降低食慾和飢餓感,也可以減緩胃排空的時間,進而延長飽足感。一些研究甚至發現,茅屋起司和雞蛋對於健康成年人的飽足感具有相似作用。

茅屋起司 ©Pinterest

8. 雞蛋

1 顆雞蛋約含有72 卡熱量、6 克蛋白質,以及多種重要的維生素和礦物質。一項針對30 名女性的研究顯示,早餐以雞蛋代替貝果,在當天稍晚會感到較高的飽足感,並減少105 卡熱量攝取。其他研究也指出,高蛋白早餐可減少零食攝取、減緩胃排空,並降低體內飢餓素的水平。

雞蛋 ©Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash

9. 馬鈴薯

馬鈴薯常被作為炸薯條、薯餅,因此總是被認為不健康。事實上,一顆中等大小的帶皮烤馬鈴薯含有161 卡熱量,同時也提供4 克蛋白質和纖維,可成為健康飲食的重要食物。在一項評估飽足感影響的研究中,發現煮熟的馬鈴薯是飽足感最高的食物,飽足指數323 分,幾乎比牛角麵包高出近7 倍。

馬鈴薯 ©Monika Grabkowska on Unsplash

10. 湯

多數減重者並不會把湯列入減肥食品名單,但一些研究顯示,在同樣成分下,湯可能比固體食物更能提供飽足感,因為湯減慢了胃排空速度,並比固體與粥狀食物更有效促進飽足感。一項研究指出,飯前喝湯使午餐的總熱量攝取降低了20%。

要注意的是,奶油濃湯、巧達濃湯這類湯熱量高,應選擇較清淡的肉湯或高湯,以減少熱量攝取同時增加飽足感。

較清淡的湯 ©Melissa Walker Horn on Unsplash

11. 魚

一份85 克的鱈魚,可提供15克以上的蛋白質和70 卡熱量,且魚中的Omega-3 脂肪酸對心臟有益。增加蛋白質攝入量可降低食慾以及飢餓素,一項研究評估牛肉、雞肉和魚蛋白的影響,發現魚提供的蛋白質對飽足感影響最大。

此外,為了減少熱量攝入,可選擇鱈魚、比目魚、大比目魚等瘦肉魚,避免選擇鮭魚、沙丁魚或鯖魚登高熱量魚類。

魚提供的蛋白質對飽足感影響最大 ©Jongsun Lee on Unsplash

12. 瘦肉

雞肉、火雞和低脂紅肉的熱量含量低,但富含蛋白質,例如112 克(4 盎司)煮熟的雞胸肉含有約 185 卡熱量和 35 克蛋白質。瘦肉有效減少兩餐之間的飢餓感和食慾,一項研究發現,與吃無肉高碳水化合物晚餐的人相比,吃含肉高蛋白晚餐者的進食量少了12%。

低脂紅肉 ©Max Delsid on Unsplash

資料來源/healthline, 維基百科

責任編輯/Dama

運動星球

運動飲食

2016-05-17

飲食是運動訓練中很重要的一環,對於減重的人更是成功的決定性因素,至於飲食究竟該怎麼吃才對呢?根據行政院衛生署所訂定國民飲食指南,人體飲食需要均衡攝取六大類的食物,才能維持正常的身體健康,也能夠維持正常的身材。

過去許多人為了減重,捨去澱粉類的攝取,讓身體少去了補充醣類最重要的來源。一般來說,身體將養分轉換成能量時,最容易先從醣類開始轉換身體能量,當身體缺少醣類時,就會轉而利用蛋白質或是脂質來替換。對於減重者而言,當聽到上面的說法時,是否都覺得心動?但是,脂肪的轉換並沒有這麼簡單,需要一段時間的才能夠將脂肪轉換成能量,但是對於非運動選手的人說,這樣的轉換過程非常緩慢,導致根本無法將脂肪順利轉為能量消耗,所以根本無法減少體脂肪!然而過度的減少醣類攝取,也會換減緩腦部的反應,大腦的能量來源也是醣類,當攝取不足時,就會造成注意力不集中,無法思考等等的問題。

對於健身者來說,蛋白質的攝取是非常重要的,因為肌肉在訓練時受損,需要依靠蛋白質攝取的來幫助肌肉復原,所以許多的健身者會額外攝取蛋白質,希望增加肌肉量,但是過量的補充只會造成肝腎的負擔,甚至造成蛋白尿的可能,一般人來說,一天每公斤體重只需要0.8克的蛋白質攝取,一個70公斤的成年人,大約需要56克左右即可,除非是專業的耐力與肌力訓練員才需要增加到1.4甚至到1.8 g/kg/d,但是這些人都是有特別的需求,才需要這樣攝取。對於一般人來說,基本上三餐都有一份的蛋白質攝取,這樣的攝取量就足夠了,如果害怕肉類的脂肪過多,可以選擇雞胸、里肌或海鮮類的肉類攝取,一方面脂肪較少,另一方面可以獲得較高成分的蛋白質。

對於脂質,更是讓人又愛又恨,適當的脂質攝取有助於運動員在糖類低下時,用來填補暫時的糖類不足,適量的脂質攝取有助於脂溶性纖維的吸收,以及組成身體的細胞膜。其中許多好的油脂對於腦部的運作也很有幫助,所以在飲食建議中會建議攝取適量的堅果食品補充好的脂質,另外在油品的選擇上,也要特別因為料理的方式選擇適當的油脂使用,以免因為高溫變質,進而破壞身體,油脂並不是不好,只是需要適量的攝取。

©Shutterstock

想要減重的人,真正需要考慮減少的是「糖」的攝取,「糖」經過分解,可以快速的變成「醣」類,提高血糖,為身體提供能量,當血糖過度提高時,胰島素就會分泌,將血糖做轉換成肝醣與脂肪,當身體能夠儲存的肝醣達到上限時,多餘的就會轉變成脂肪,這就是造成肥胖的原因。

最後對於運動的飲食來說,更需要全面性的營養元素,缺少任何一項都是不可以的,也不要為了要燃燒更多的熱量在空腹時運動,在運動前,可以適時補充一些低GI的食品,幫助血糖慢慢上升,避免在運動時因為低血糖感到不適,避免吃高GI值的食品,高GI值的食品容易讓血糖快速上升,胰島素會開始大量分泌,降低血糖指數,這樣的飲食方式,容易在運動中變成反應性低血糖,更容易造成頭暈等問題。

運動完就進行完整的食物補充,並包含六大類的食物,並且在運動完後的30分鐘至一個小時內進食,這時候因為肌肉溫度還未完全下降,適時的補充醣類與蛋白質,可以增加肌肉攝取養分的能力。如果害怕攝取過多的熱量,可以選用清蒸或是川燙過的食材,配上好的橄欖油或是亞麻仁油等脂肪,利用簡單的調味,就可以吃得健康又低脂。

圖片來源:sndvr.wordpress.com

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 蘋果日報-營養師破除 運動飲食 4迷思

6. 康健雜誌-運動後聰明吃,加速減重

7. 竹子的體育教室-運動VS飲食

8. 台大醫院健康電子報-與健康息息相關的新版每日飲食指南

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 蘋果日報-營養師破除 運動飲食 4迷思

6. 康健雜誌-運動後聰明吃,加速減重

7. 竹子的體育教室-運動VS飲食

8. 台大醫院健康電子報-與健康息息相關的新版每日飲食指南