運動星球

人們早就發現天氣與疼痛有關

2018-01-08

人類其實老早之前就發現天氣變化會影響身體健康,古希臘就有天氣痛的相關紀錄,日本不少文獻中也提到天氣與健康有關的例子。在西醫體系裡,我們也很清楚濕氣重的日子會使風濕惡化。另外,下雨天會有更多人氣喘發作,或者突然心肌梗塞,這都已經是常識。耳鼻喉科醫師在雨天也會收到更多頭暈的病患。

歐洲國家的報紙除了氣象預報還會附上「氣象健康預報」,比方說接下來天氣會有什麼變化,有某種疾病或慢性疼痛的人要多小心,民眾看報就能事先提防天氣痛。

人們早就發現天氣與疼痛有關

有宿疾的人看了「氣象健康預報」,就知道「今天如果身體不舒服,是因為天氣的暫時性影響,天氣好轉之後就會恢復健康」,那麼心情也會比較舒坦。心情舒坦,對天氣痛的症狀自然就比較沒有壓力。

不過歐洲報紙的「氣象健康預報」,只是根據統計資料判斷「某種天氣對某種疾病有影響」,並沒有真正剖析天氣痛的機制。

除了人類之外,自然界許多動物也會配合天氣採取不同行動,比方說螞蟻會在下雨之前趕回蟻窩,堵住蟻窩入口避免雨水灌入。一旦下雨,雨水會沖走螞蟻,甚至把整窩螞蟻都淹死,因此螞蟻演化出察覺下雨的能力,可以及時採取防禦措施。

鳥獸等動物也會在下雨之前回巢,靜待雨停。動物們並不想淋雨,又不像人類可以撐傘搭車,卻有自己獨特的躲雨方法,由此可知動物有察覺下雨的能力。

很多人不一定罹患天氣痛,但好天氣自然神清氣爽,反之下雨則心情鬱悶。這就是人體某處感受到了天氣變化,進而影響精神狀態。有些罹患天氣痛,神經又特別敏感的人,就能準確察覺天氣變化。

我認為這是地球上所有生物都具備的一種「生存機制」,或許人類也是自古以來不斷用心感受天氣變化,久而久之將這種習慣融入DNA之中,這絕非無稽之談。

「天氣痛」是我個人創造的詞,醫學上有個定義更廣泛的名詞叫做「氣象病」,包括所有受到季節雨氣候影響的疾病,例如春天回暖就會發作的花粉症,或者夏天容易感冒等等。人們早就知道氣象與天氣會影響身體,但卻對其中機制一無所知,所以我才會長年研究天氣痛的生理機制。

書籍資訊

◎圖文摘自臉譜出版, 佐藤純 著作《不再無名痛!!五分鐘搞定你從不知道的「天氣痛」》一書。醫師,醫學博士,愛知醫科大學醫學院教授,學術疼痛中心醫師。Pascal Universe有限公司董事長。一九八三年畢業於東海大學醫學院,同年進入名古屋大學研究所研究疼痛生理學與環境生理學。一九八七年前往美國北卡羅萊納大學留學,研究慢性疼痛與自律神經系統的關聯。一九九一年至二○一六年四月於名古屋大學任教。二○○五年起於愛知醫科大學學術疼痛中心,成立全日本唯一的天氣痛門診,為氣壓醫學第一把交椅。另著有《治好天氣痛,就沒有頭痛、頭暈與壓力》。

你經常莫名疼痛,檢查半天都找不出原因

你的身體比氣象預報還準,變天前就這裡痛那裡也痛

日本天氣痛名醫解開惱人的疼痛成因及應對方法

3招穴道輕按摩╳4種簡易伸展運動,每天10分鐘重啟身體防痛機制!

•更多臉譜出版《不再無名痛!!五分鐘搞定你從不知道的「天氣痛」》資訊 請點此

◎圖文摘自臉譜出版, 佐藤純 著作《不再無名痛!!五分鐘搞定你從不知道的「天氣痛」》一書。醫師,醫學博士,愛知醫科大學醫學院教授,學術疼痛中心醫師。Pascal Universe有限公司董事長。一九八三年畢業於東海大學醫學院,同年進入名古屋大學研究所研究疼痛生理學與環境生理學。一九八七年前往美國北卡羅萊納大學留學,研究慢性疼痛與自律神經系統的關聯。一九九一年至二○一六年四月於名古屋大學任教。二○○五年起於愛知醫科大學學術疼痛中心,成立全日本唯一的天氣痛門診,為氣壓醫學第一把交椅。另著有《治好天氣痛,就沒有頭痛、頭暈與壓力》。

你經常莫名疼痛,檢查半天都找不出原因

你的身體比氣象預報還準,變天前就這裡痛那裡也痛

日本天氣痛名醫解開惱人的疼痛成因及應對方法

3招穴道輕按摩╳4種簡易伸展運動,每天10分鐘重啟身體防痛機制!

•更多臉譜出版《不再無名痛!!五分鐘搞定你從不知道的「天氣痛」》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

運動星球

睡眠障礙容易讓肥胖、高血壓與糖尿病風險提高!

2024-04-11

前面帶大家看了睡眠障礙所造成的睡眠不足狀態,會對免疫系統及日常生活帶來什麼樣的影響。只是伴隨著鼻塞的睡眠障礙還有一點應該要知道的,那就是具有中長期侵蝕身體,引發各種併發症的風險。

睡眠不足或睡眠障礙,會出現各種併發症的問題及風險!

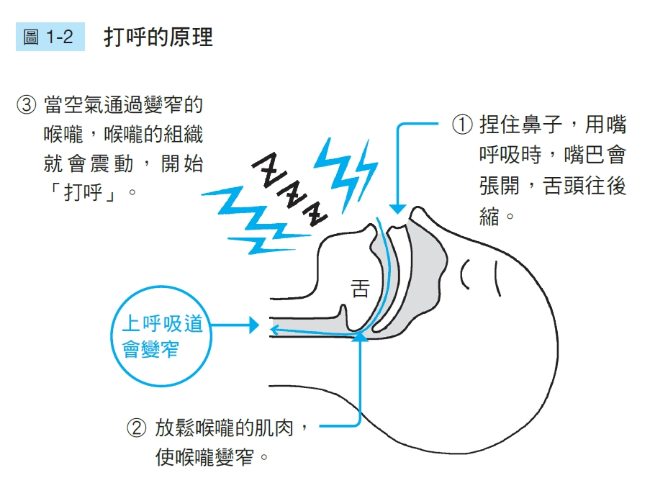

捏住鼻子,用嘴呼吸時,嘴巴會張開,舌頭往後縮。同時會放鬆喉嚨的肌肉,使喉嚨變窄。當空氣通過變窄的喉嚨,喉嚨的組織就會震動,開始「打呼」。 因此不妨把打呼想成是「捏住鼻子,用嘴呼吸」。

當空氣通過變窄的喉嚨,喉嚨的組織就會震動,就會開始出現「打呼」的症狀。

當上述的狀態愈來愈嚴重,導致呼吸道堵住,就會無法呼吸,這就是所謂的「睡眠呼吸中止症」。一旦呼吸困難,就會覺得不舒服,變得淺眠,因此肌肉會繃緊,好讓呼吸道打開,維持呼吸,可是一旦進入熟睡的狀態,肌肉又會放鬆,呼吸道又會堵住,呼吸又會中止─當上述情況一再重複,讓患者整晚都無法熟睡。

若一直處於呼吸中止的狀態,血壓會升高,循環系統就很容易出問題。

大家應該知道,人醒著的時候通常是交感神經較活絡,睡著時則換副交感神經較活絡。在這個前提下,血壓會在早晨上升、睡眠中下降。

然而,如果睡眠中處於呼吸中止的狀態,大腦會難受地醒來,導致交感神經變得活絡,血壓上升。一旦重新開始呼吸又會恢復原狀。一整晚如此反反覆覆,睡眠呼吸中止症的人就寢時血壓會一直變動。從血壓在夜間大幅變動的特徵可以看出來,為什麼睡眠呼吸中止症的併發症之一就是高血壓。整晚劇烈變動的血壓,會對心臟及血管造成非常大的負擔。

睡眠呼吸中止症的併發症之一就是高血壓,會讓大腦會難受地醒來!

眾所周知,睡眠呼吸中止症也會造成動脈硬化。據說是因為睡眠中一直處於氧氣無法充分傳導到全身的狀態,導致血管發炎、動脈硬化。

動脈硬化會引起各式各樣的疾病。除了心肌梗塞及狹心症等心臟病以外,也容易引發腦中風、腦出血、蜘蛛網膜下腔出血等腦血管疾病、主動脈剝離或慢性腎臟病等等。

另外,即使不到診斷為睡眠呼吸中止症的程度,倘若繼續處於慢性睡眠不足的狀態,還是會增加罹患各種疾病的風險。

根據日本厚生勞動省公布的《促進健康的睡眠指南.二○一四版》(厚生勞動省健康局於平成二六年三月實施)指出,睡眠不足會提高肥胖、高血壓、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等發病的風險,縮短睡眠時間的實驗也證明睡眠不足會產生不安及憂鬱、被害妄想等等,導致認知功能降低,而認知功能在調節情緒及維持有建設性的思考能力、記憶力上至關重要。

無論是短期還是中長期,如欲保持身心健康、充分發揮與生俱來的工作能力,一定要充分地攝取高品質的睡眠。

資訊

• 文章摘自莫克文化, 黃川田徹 著《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」:日本鼻科權威醫師30年實證,戒掉用嘴呼吸,讓你增加深度睡眠、一夜好眠!》一書。

日本鼻科權威黃川田徹醫師,三十年來,治療超過14,000人的鼻塞,發現很多健康問題,其實是因為我們忽略了「用鼻子呼吸」的重要性。

作者透過最新醫學研究和超過三十年的看診經驗,發現睡眠品質與鼻子呼吸是否順暢息息相關。因為鼻塞而來看診的患者,高達七成都有睡眠障礙的問題;而治療鼻塞後,有八成患者的睡眠品質都獲得了顯著改善。

更多《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」》資訊

責任編輯/林彥甫

林昱廷

夏日必備的三招運動防曬小撇步

2017-07-21

夏日炎炎,對於經常在戶外運動的你,防曬真的做對了嗎?防曬對於皮膚癌預防至關重要,約9成的皮膚癌與7成的皮膚老化跟暴露於太陽的紫外線輻射有關。所謂的紫外線(Ultraviolet或簡稱UV)是一種肉眼所看不到的光線,一年365天從日出到日落,從晴天到陰天,從戶外到透過玻璃的室內都存在,適量的紫外線其實是對皮膚有益處的,但適量的曝曬會依不同形式的波長,對你的皮膚造成不同程度的傷害。

夏日必備的三個運動防曬小撇步

如何做好UV防護?

或許你會問:「我都有擦防曬,可是為什麼仍然曬傷了呢?」防曬失敗的原因,最常見為塗抹的量不足以及未重複塗抹。防曬係數的認定,是以每平方公分的皮膚塗抹2mg的防曬品(2mg/cm2)為測量標準,所以塗抹的量必須足夠,才達到防曬產品宣稱的防護效果。此外,塗抹在皮膚表面的防曬產品會因為流汗、接觸水以及摩擦等因素脫落,因此最好每兩到三小時重複塗抹。

所以,想要做好全方位的UV防護,擁有美麗健康的皮膚,必須掌握「防曬三原則」:一要、二擦、三遮

一要 此時日光近乎直射,紫外線最強,盡量避免於此時間外出,且台灣部分屬於熱帶氣候,日曬更為加劇。雖然要避免正午外出,但於透光的室內,紫外線a光中的長波UVA,更是不分冬天、陰天,皆可穿透玻璃造成皮膚曬黑以及老化,所以務必隨時做好防曬準備。此外,UVB 是曬傷的主要原因。

二擦 在選擇防曬產品時,一定要選同時含有對UVA 和UVB防護作用的成份,且大家比較容易忽略的是,真的要達到產品所標示的防曬力,一定要擦足量的防曬產品。但多數人因為不了解,塗抹的量都不夠。簡單來說,每次臉部至少需要擦到1C.C的量(如一條30C.C的臉部防曬品,需於一個月使用完畢),全身不穿衣服塗抹到30C.C才足夠。國內防曬品多標示代表防曬強度的SPF、PA, 各代表防禦UVB和UVA的效果,目前建議使用SPF 30及PA 2+以上的防曬產品,可以有效阻隔紫外線對皮膚的影響。

三遮 使用足量的防曬品外,適時撐傘,帶冒與著長袖衣服(有標示抗紫外線的材質),戶外行進間盡量找遮蔽物,更能加強抵禦紫外線UV對皮膚的傷害。

©womensmovement.com

不僅止於戶外的運動,如果你是一位水上運動愛好者,在水中也需要防曬。有證據顯示紫外線可以穿透水面達60公分深,所以在室外游泳時仍然要塗上防水性的防曬產品。紫外線會經由反射或折射到達皮膚,所以在雪地或是沙灘上活動會增加曝曬的機會 ,由海平面算起,每增高300公尺,紫外線強度增加約8-10%,所以高海拔比平地紫外線更強。

以上談了這麼多關於防曬的重要性,那麼,到底該如何選擇防曬產品呢?使用防曬產品時建議應依據所屬環境及膚質來選擇適合的產品。

偏油性膚質的人較適合選擇防曬噴霧、防曬凝膠、防曬液(露)或防曬乳液;膚質偏乾性的人就可以選擇防曬乳液或防曬霜。而像是小朋友、敏感肌膚或術後肌膚,就可以選擇不加色素及香量,防護效果較高的產品。另外,需要修飾膚色的人,可以選擇有潤色遮瑕效果的產品。根據不同環境的需求,可以以下圖來區分選擇的防曬產品。

|

|

室內工作為主 |

室外工作為主 |

戶外活動及游泳 |

|

歐系 |

PF15、20或25 中度防護 UVA/UVB平衡防護標示 |

SPF30-50 高度防護 UVA/UVB平衡防護標示 |

SPF50+ 極高防護 UVA/UVB平衡防護標示 |

|

美系 |

SPF15-30 具寬頻防曬標示 |

SPF30-50 具寬頻防護標示 |

SPF50+ 具寬頻防護標示 |

|

日系 |

SPF15-30 PA++ |

SPF30-50 PA+++ |

SPF50+ PA++++ |

如何正確使用防曬品?

上述提及,塗抹的量必須足夠,才達到防曬產品宣稱的防護效果。所以再選到了自己適合的產品後,其用量、補擦時間、卸除,有什麼需要注意的地方呢?

用量:防曬產品再測量防曬係數時,測試的使用量為2mg/cm2,因此,要達到符合標示的防曬效果,建議的用量是:

1. 臉部、頸部、前胸、後背:各半茶匙。

2. 肩膀、手臂:各一茶匙。

3. 小腿、足背:各半茶匙。

4. 全身塗抹:約60-75ml。

補擦的規範與時間

皮膚因分泌油脂及出汗會導致塗抹的防曬在3-4小時候及分佈不均,減低防曬的功效。因此,室內活動大約3-4小時需補擦一次防曬;而室外工作或戶外活動的人,則需2小時補擦一次。

卸除

若是使用一般的防曬產品,其實用平常的洗面乳或是沐浴乳即可清潔乾淨,防曬係數的高低與洗面乳的選擇沒有絕對關係,如果有使用防水或抗汗的防曬品,或是使用防曬係數的粉底、粉餅,就需搭配使用卸妝的產品。

最後,塗抹時按摩均勻即可。如果一次塗太多會有厚重的感覺,可以分兩次先後各上一層。若有戴口罩的習慣,建議塗抹後,至少等8分鐘以上再戴口罩。

曬傷的處理對策

近年的紫外線指數經常都呈現危險(紫色)及過量(紅色)等級,尤其是中南部一帶,更是呈一片紫。所以即便努力做防曬,曬傷的問題依然嚴重。曬傷是一種皮膚對於紫外線的直接或後續的發炎反應,具有紅腫熱痛等症狀。它的症狀多發生在曝曬陽光的6-12小時,起初因血管擴張感到灼熱、刺痛,接著紫外線引起皮膚深層化學反應,釋放大量的過敏物質,引起皮膚癢,有時皮膚癢的症狀可以是很劇烈到影響睡眠。脫皮則發生在曝曬24小時候。若是傷害深達真皮層,發炎反應更嚴重,水泡就會出現,伴隨組織液的滲出。

©foodsthataregoodforyourskin.com

曬傷可先用毛巾或冰敷袋溼敷來降低皮膚的發炎反應以及症狀。接下來擦曬後保養品,如含有蘆葦等鎮定成分的乳液。當出現脫皮,可以擦成分單純、無香味、不含酒精的保溼乳液,嘴唇可以擦凡士林。若曬傷有水泡出現,請就醫由醫療人員處理。

知識便利貼|防禦UVB標示

SPF (Sun Protection Factor):代表對UVB的過濾及防護力,即表示使用後讓皮膚延長被曬紅、曬傷的能力,係數越高表示防護能力越強,SPF最高標示為50+。

SPF (Sun Protection Factor):代表對UVB的過濾及防護力,即表示使用後讓皮膚延長被曬紅、曬傷的能力,係數越高表示防護能力越強,SPF最高標示為50+。

知識便利貼|防禦UVA標示

PA (Protection Grade of UVA):代表日本對UVA的過濾及防護能力規範,即表示使用後可以延長的皮膚曬黑時間。PPD(Persistent Pigment Darkening):代表歐盟對UVA的過濾及防護力規範,即表示再照射UVA24小時後,仍持續存在的曬黑程度。

PA (Protection Grade of UVA):代表日本對UVA的過濾及防護能力規範,即表示使用後可以延長的皮膚曬黑時間。PPD(Persistent Pigment Darkening):代表歐盟對UVA的過濾及防護力規範,即表示再照射UVA24小時後,仍持續存在的曬黑程度。

|

PA與PPD細數標示對照表 |

|

|

PA+ |

PPD2 ≤4 |

|

PA++ |

PPD4 ≤8 |

|

PA+++ |

PPD8 ≤16 |

|

PA++++ |

PPD ≥16 |

/ 關於林昱廷 /

學歷 澳洲新南威爾斯大學醫學系

經歷

萬芳醫院皮膚科住院醫師

萬芳醫院皮膚科總醫師

萬芳醫院102年度最佳住院醫師

萬芳醫院皮膚科主治醫師

專長 一般皮膚病 傷口、疤痕、蟹足腫、皮膚感染性疾病、皮膚免疫疾病 、落髮、皮膚腫瘤

證照 中華民國皮膚科專科醫師

獎項 萬芳醫院101及102年度學術研究獎