許立杰

2017 紐約馬拉松: It will move you.

2018-01-30

聖荷西前往紐約的班機上前所未有的平靜。今天是週四,機上多半是公務出差的乘客,只有少數去紐約度過週末的家庭。比那更少的,則是穿著棉質衣褲、背雙肩後背包、腳踩運動鞋的旅人。鬆垮的衣物下透出瘦削精實的身軀,凹陷的臉龐掛著自信輕鬆的微笑。僅僅需要一個眼神交換,就可以在二十米之外找到彼此。點頭致意但不刻意打擾,跑者的默契。

阿拉斯加航空波音 737,左側的走道位坐了一名年輕男子。破舊的運動鞋,上身套著舊金山馬拉松 2016年發送的灰色長袖棉質長衫。這件黯淡的灰色長衫我也有一件,不過嫌它醜,去年的某場比賽被當作熱身衫回收了。

「嗨!我坐你旁邊。」

「你好,要去跑馬拉松嗎?」

「是啊,你也是?」

班說他平時練習的地方就是我每天晨跑的地方,也許我們在路上曾碰過幾次,坦白說我毫無印象。步道上人太多,而我總是在天微亮時就起跑,大亮以前就回到家中沖澡、準備上班。除了幾個相識的熟人之外,多數跑者的面孔在我眼中都是模模糊糊的。

「第一次跑紐約馬拉松嗎,有什麼目標?」班問道。

「希望是 2 小時 45 分以內吧。你呢?」

「那很不錯呀,我的目標是 2 小時半。」

我並不覺得驚訝。班只比我矮不到五公分,外表看來卻至少輕了十公斤。那不是瘦弱或者營養不良,而是身體在千錘百鍊之後,只留下最有效肌肉的表徵。「用不上的肌肉就是贅肉」這句話用在班身上再適合不過。

靛藍色制服的空服員笑盈盈地遞上招待的巧克力餅乾,班搖了搖手,隨後從小口袋取出粗糙的營養穀棒,開始小口咀嚼。我嘴裡含著半塊精緻的巧克力餅乾,吃也不是、吐也不是,最後伴著些許複雜的心情和罪惡感,緩緩咽了下去。剩下半塊遞給了身旁的太太,她不作它想欣然接受了。

一百七十五公分、六十三公斤,猶記得十八歲的我就是這個身材,在幾千人的男校中毫不起眼。經歷了大學籃球系隊增重、入伍減重、出社會工作增重、跑步減重等過程,十年後我又回到了一樣的身材。不一樣的是在同齡的朋友之間,現在我幾乎是最瘦的。

儘管如此,這在馬拉松的競爭賽場上遠遠不夠。曾讀過幾篇資料,這個身高級距的優秀跑者,頂多只有六十一公斤。坐在我身旁的班,大概只有五十五公斤。

兩年前的冬天第一次跑進了全馬三小時以內,從此之後打開了全馬訓練的大門。去年把個人成績又推進了十五分鐘,兩小時四十四分。不過就跟所有的事一樣,從六十分進步到八十分很容易,八十分進步到九十分要費點勁,而要從九十分再進步就很困難了。你幾乎要做對一切的事,還要得到幸運之神的眷顧,才有一點點機會。兩小時四十四分,大概就是我的九十分吧。

機上的午餐時間到了。美國國內線不供餐,也不打算花大把銀子買令人毫無食慾的飛機餐。我從背包裡掏出早上自製全穀火腿起司三明治、以及昨晚先拌好的野莓無花果沙拉。優質蛋白質、適量澱粉、大量蔬菜搭配水果。在飛機上大口大口咀嚼著沙拉葉,我時常覺得自己像頭牛,不過馬的形象也許更合適一些。

有過幾次減重的念頭多半無疾而終,主因是餓肚子對我而言太難受了!每週平均八十英里的跑量(相當於一百三十公里),除此之外還有四到六次不等的力量訓練,最長達一小時,日復一日。如果不吃飽,我根本沒有精神、也沒有力氣從事這些訓練。

“十小時跑步 + 四小時力量訓練 + 吃健康的食物但不必餓肚子 = 六十三公斤”

這就是屬於我的黃金方程式,任意移動天平的另一端,都會造成意想不到的傾斜崩塌。而班這種人,就是在天平的一側放上了凡人難以想像的嚴苛訓練和飲食控制。用來維持平衡的,則是經年累月的堅毅意志力。

舉例來說,我敢說他一定不怕餓肚子。

---

紐約馬拉松是世界最大的跑步活動,很可能也是最大的體育賽事,光是參賽者就有五萬人之譜,加上志工以及沿途的加油群眾家屬,總人數超過一百萬人。

小學地理課本如果介紹到美國,除了星條旗之外,最常出現的大概就是自由女神像了。即使過去一年我曾陸續體驗芝加哥及波士頓的賽道,對於這次能踏上紐約的土地仍舊充滿期待。

不幸的是,在紐約馬拉松舉行的不到一週以前,曼哈頓島南端發生了恐怖活動。一位伊斯蘭國的支持者,駕駛從量販店租借的卡車衝撞行人,造成八亡十二傷。二〇一三年波士頓馬拉松也發生了類似的慘劇,就是大家熟知的波馬爆炸案。

對於這樣的事件,我既不能認同也無法理解。家人朋友捎來諸多關心,我僅能回復「謝謝,會特別小心」但事實上也無從小心起。事情在哪裡發生、會在什麼時刻出現都無法預警。

只能再次提醒自己在這個看似光鮮亮麗的世界,表面下仍有很多不幸的事在發生。希望大家能多關心周遭的人,多試圖了解世界角落正發生的事,少一點憎恨,多一點包容。

9/11 紀念公園的花

---

抵達紐約之後,週五和週六的首要任務是休息和調整。有了芝加哥與波士頓的經驗,這次特地提前三天抵達,把重要的行程集中在賽前第二天,最後一天僅安排與朋友的聚會,地點選定義式餐廳。

我的賽前一天肝糖超補菜單是這樣的:

早餐地點:咖啡廳

司康夾蛋一份 (300 卡)

香蕉麵包一份 (220 卡)

黑咖啡 (0 卡)

小點心:超商

Naked 果汁 (300 卡)

香蕉一根 (80 卡)

午餐:義式餐廳

餐前麵包 (100 卡)

蔬菜湯 (100 卡)

清炒鮮蝦義大利麵 (500 卡)

小冰淇凌泡芙 (80 卡)

黑咖啡加一塊糖 (20卡)

小點心:中央公園攤販

楓糖鬆餅 (300 卡)

熱巧克力 (150 卡)

晚餐:泰式餐廳

炒雞肉河粉 (700 卡)

泰式冰茶 (300 卡)

宵夜:台灣跑友的愛心

甜八寶粥 (250 卡)

合計 3400 大卡,約 75% 來自醣類佔 2550 卡。此外也盡量避免走路,大量依靠了紐約地鐵。至此我能做的賽前準備都做足了,只剩下好好睡上一覺。

賽前兩日的午餐:麵條、麵包、蔬菜、一些肉

---

也許因為胸有成竹,當晚一夜好眠,清晨五點起床精神滿溢,猶如冬眠過後的熊身體充滿能量。緩緩伸展了手腳,兩週來的訓練減量使我感覺遲鈍,內心卻飢渴難耐。

「就是今天了」我暗自對自己說。

天矇矇亮的六點,信步走向通往史坦頓島的渡輪碼頭。來自世界一百三十多國的語言在耳邊交錯顫抖,我無法辨認他們在說些什麼,但不同語言中卻透露出相同的情緒,清澈而響亮。

「嗚~」渡輪鳴笛響起,滿載著夢想往史坦頓島緩緩駛去。曼哈頓在朝暮中逐漸清晰同時又越來越小,彷彿在對跑者說,下次你們再回到曼哈頓島上,就不是搭乘渡輪,而是靠著自己的雙腿了。

漫長的排隊、安檢、轉乘巴士、終於在八點半抵達選手村。這裡一共有三個分區,藍、橘、綠三個顏色。三個分區起跑的前四英里,路線各有不同但總長一樣,在四英里後匯合直到終點,這種分區方式是為了舒緩五萬人同時起跑的窘境。

我被安排在綠色分區,也是三個分區中唯一在韋拉札諾海峽大橋下層起跑的分區。據說往年因為大橋上層人數眾多且沒有流動廁所,不少男性跑者會趁著起跑前在橋邊小解,數千道小支流會匯流往下,形成只有下層跑者獨享的「黃色瀑布」特殊景觀。當然這很不衛生,近幾年主辦單位也多次勸導,並不惜以取消參賽資格要脅,如今「黃色瀑布」已不復存在。

一邊想著黃色瀑布的事,一邊被志工帶往起跑線。瞄了一眼手上的錶,時間才剛過九點,距離起跑還有足足五十分鐘。

所以有黃色瀑布一點也不意外。

在起跑線附近與各國的跑者閒聊,聽著大家用彆腳的英文分享著自己的故事。天空是淡淡的灰,溫度是無可挑惕的十三度,伴隨細濛濛的霧,跑者的幸福不過如此。

美國國歌過後,三架紐約警局的直升機劃過灰噗噗的天空,上百件保暖衣物飛越跑道周圍的欄杆,世上最大馬拉松於斯展開。

史坦頓島的郵輪,以及自由女神像

---

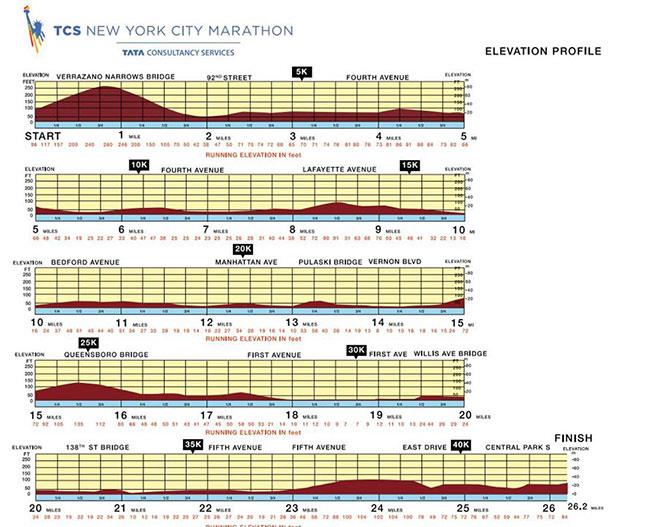

第一英里位於韋拉札諾海峽大橋的爬坡段,是全程最陡峭的一段。韋拉札諾海峽大橋是一條位於美國紐約州紐約市的橋樑,以雙層結構的懸索橋橫跨紐約灣海峽,最長跨距為1,290 公尺。

領頭的三位勇者隨著槍響衝出,隨後跟著數十位實力相當的跑者。挾帶著震天撼地的氣勢,數百名位於綠色起跑第一分區的戰士向紐約馬拉松的殘酷賽道發起挑戰。猶如史詩劇攻打傳說巨獸一般,只是這次我們手上沒有任何武器,唯一能依靠的只有一雙腳,跟一顆心臟!

不作二想,我也跟著拔腿狂奔。不到五分鐘,第一集團就拉開了近百公尺的距離,目標都在兩個半小時以內。第二集團在前方大約二十公尺,大約瞄準兩小時四十分。考慮了一下,我試著向他們靠近。

將近兩週沒有跑這個速度,覺得有些吃力。在接近第二集團的過程碰到一位身後掛著台灣標籤的跑者,小聲說了加油,便奮力往上攀登。第一英里的標示猛然出現在眼前:六分三十秒。

「不行,太快了」

手腕上的配速環提示第一英里我只該跑六分三十八秒,這八秒的差距在眼前雖然感覺不到差異,經過累積可是會長成能一口把我吞噬的猛獸。面對第二英里的長下坡,我選擇保留擅長跑下坡的優勢,專注在恢復和控制上面:五分五十秒。

第二集團至此已跑在我無法追擊的範圍之外,更不用提連灰都看不見的第一集團。更糟糕的是第三集團悄悄在身後出現,從兩旁包抄、將我掩蓋。近日缺乏質量訓練,還有跑在大橋下層的造成 GPS 訊號不穩,讓我對自己的配速產生了質疑:「是不是起跑真的快了,這是新手的錯誤啊? 」

還好我擔心的事並沒有發生。隨著 GPS 訊號逐漸穩定,我發現自己穩穩處在第三集團的正中心。同時前頭也有一些跑者慢慢回到了集團之中,幾十個人不發一語地跑在彼此身旁。每個跑者擅長的地形畢竟不同,頂多只是因為大橋造成大家的起跑步調不一致,只要一回到平路,自然會形成集團。

進入布魯克林的居民區,以非裔美國人為主的群眾加油方式真的熱情又直接,一波又一波直接打在臉上。

「給老子跑!」

「帥啊!跑者們!」

「別一副垂頭喪氣的樣子,馬上就跑完了啊!」

等等,哪有馬上就跑完了?

事實上多數美國人對於全馬是二十六英里、四十二公里一點概念都沒有,覺得我們跑四英里已經很遠了。我接納了他們的熱情鼓舞,通過起跑線後首度露出了笑容。

紐約馬拉松地圖

紐約馬拉松高度表

---

就在一個銳利的轉彎之後,迎面碰上了大道上的另外一群跑者,原來是匯流的地方到了。此時藍色分區跟綠色分區的跑者在大道右側、橘色分區跑在大道左側。你不得不佩服世界級賽事選手的實力,即使腳上跑著低於全馬兩小時四十五分的配速,附近卻始終都是人,男女老少都有。

不分國籍宗教,不分年齡性別,在此時此刻就是跨越隔閡的戰友,向相同的目標發起挑戰:紐約馬拉松,兩小時四十五分!

眼前出現了兩位配速穩定,神態輕鬆自若的男性跑者,左邊身材高瘦留著飄逸金色長髮,跑姿瀟灑,就叫他阿金好了。右邊一頭俐落平頭、身高與我相仿,跑姿無可挑惕猶如教科書範本,暫且稱他灰Sir。對,因為他穿灰背心,就像好萊塢電影裡士官長會穿的那種。

他倆並排跑著一樣的步伐,偶爾還會交換意見,好像配速員一般,卻看不出來是誰在配速誰。阿金跟灰Sir 散發出的那種氣場,讓人很自然地相信他們完全明白自己在做什麼。於是他們並肩跑著的身後,緩緩地加入了一個墨西哥人(他穿墨西哥國旗的上衣)、一個加拿大人(他胸前有片紅色楓葉)、一個哥斯大黎加人(稍後有加油群眾向他狂吼 Costa Rica!)、還有一個台灣人(我就不說是誰了)。

這個六人小組持續了好一陣子,後面的四個人彼此會互換位子,但是領跑的始終是阿金跟灰Sir. 他們似乎也不特別在意有人跟著,甚至該說,他們似乎根本不覺得後面有人跟著。

---

布魯克林的景色差不多,但也可能是我太專注在跑而沒有注意到太多變化。至此已進行到十三英里,馬上就要過半馬的橋。

包含開賽前五分鐘的那包,我已經吃掉三包能量果膠,每個補給站都喝兩三口水或者開特力,仍然跟在阿金跟灰 Sir 的背後,踏著全馬兩小時四十五分以下的配速。最重要的是,我一點都不覺得累!

眼前馬上就是通往皇后區的第二座普拉斯基斧橋,緩上坡的起點有一個小小的標誌,半馬時間:一小時二十一分三十五秒。

當下精神一振,至此確實跑得無話可說。積極一點可以挑戰兩小時四十三分的高標,保守一點要守住兩小時四十五分應該也不是難事。

進入皇后區後,居民的熱度又提升了一級,兩側都是滿滿的人牆,同時賽道又相較布魯克林區縮小了三分之一左右,顯得更熱鬧了。與之相反的是天空此時開始飄起綿綿細雨,落在臉上,感覺比起跑時更冷了。

將臉上的雨水抹掉,我集中精神準備面對紐約馬拉松第一道難關:第三座橋昆斯博羅橋。這是僅次於起跑點的第二大爬升,同時兩英里的橋上沒有任何一個水站和加油點,跑者此時能仰賴的,就只有自己了。

幸運的是我除了自己之外,還有阿金跟灰Sir.

不知從什麼時候,墨西哥跑者跟加拿大跑者已經掉出集團,剩下我跟哥斯大黎加跑者還亦步亦趨跟在他們後頭。阿金跟灰Sir此時也收起了笑容,屏氣凝神應付著難關。

往橋頂的過程安靜地令人發慌,除了跑者的喘息聲,唯一能聽見的只有海風呼呼地吹。地上偶爾見到幾個菁英選手路過遺留下來的補給飲料空罐,彷彿剛剛的熱情只是虛偽的糖衣,包裹了惡名昭彰的高譚市。然後,我最害怕的畫面出現了。

有跑者開始在路邊走。

無論是抽筋、受傷、還是撞牆,菁英跑者在比賽後段徹底崩潰甚至棄賽是再正常不過的事。這不是有勇無謀,對於時時在挑戰己身極限的跑者而言,瀕臨極限的完賽跟跑崩本來就是一線之隔。

儘管早有心理準備,我還是沒想到這波衝擊來得這麼早,現在才跑到十五英里,距離俗稱的「撞牆期」還有足足五英里之遠!紐約馬拉松這頭巨獸,在此時首度露出了他的利爪。

阿金跟灰Sir 低聲交談,似乎在商談什麼事。說時遲那時快,阿金往右一撇,灰Sir 往左一站,我差點被這個突如其來的舉動絆倒。繞開了他們回頭一看,兩人褲子一扯正在橋邊小解。

詫異之下我很快就想通了:高手、真正的高手。

紐約馬拉松的地圖攤開一看,整段賽道中沒有觀眾圍觀的,只有第一英里韋拉札諾海峽大橋,以及第十五英里的昆斯博羅橋。賽道上自然有流動廁所,但是往往需要偏離中心位置特意繞道。更糟糕的是開關廁所門的時間,是分表必爭的菁英跑者花不起的。整段賽道上唯一能夠在路邊小解不用擔心被判失格的,就只有這裡了。

雖然是滿滿的佩服,但在心理準備沒做足的前提下,要我有樣學樣拉開褲檔在橋邊撒尿的心理障礙還是不小。「如果停下來,但尿不出來不就虧大了?」我苦笑著搖了搖頭告別了阿金跟灰Sir, 往橋的後半段繼續跑去。

16 英里處的昆斯博羅橋沒有任何觀眾圍觀

---

終於開始下橋了。

「輕鬆且輕快」、「Easy and relaxed」我一面在心裡複頌著口訣,一邊緩緩地加速。這時候的下坡段就不用特別保留體力了,但也不能夠悶著頭猛衝。我順勢拍過了幾個面露難色的跑者,眼看下橋的一百八十度轉彎就在眼前了。

遠遠地眺望,沒有發現加油團的蹤跡。昨天跟太太、台灣來的跑友羽盈、紐約當地跑友博堯約好,這裡是第一個會面點,他們會拿國旗。柵欄邊密密麻麻有三四排人群,但是確實沒有看到國旗。我切向彎道的內側,暗自希望五百公尺後的第二個會面點會有他們的蹤跡。

左拐進入橋下的涵洞,雖然視野因為光線仍舊混濁不清,但在二十公尺外的陽光之下,我清清楚楚聽見了觀眾癡情的吶喊。我記得紐約馬拉松官方是這麼說的:

「準備好接受曼哈頓居民的熱情了嗎?一旦通過昆斯博羅大橋的考驗,你會體驗到有史以來最熱烈的歡呼 - 我們稱之為歡呼之牆 (Wall of Sound)」

就在踏出涵洞的第一步,與光線同時射進耳膜,猶如爆炸般的震耳欲聾。

我焦急地瞇起眼睛,在一片五顏六色中試圖尋覓熟悉的面容,卻也不免擔心。太太跟羽盈昨天才是第一次碰面,博堯甚至只有在網路上聊過天。他們真的會來依約來嗎?就為了一個連朋友都還稱不上的人?

純白而亮眼的歡呼之牆在眼前逐漸聚焦,然後明確無比地,我看到了只屬於我的那一分貝。

「我就知道你們不會讓我失望的!」

博堯舉著國旗,羽盈拿著印著我大頭的加油板、太太爬到欄杆上伸長了手,我踩下油門,往她們面前跑去。

看到加油團嘴角揚起了笑意

---

第一大道好長,好像永遠都跑不完那麼長。

相對平緩且毫無彎道起伏,這種賽道有時候反而很難對付。好像只要保持一樣的配速就可以一直跑下去,但重複而單調的景色,會讓你懷疑起自己到底跑了多快、跑了多久,而在不知不覺中消磨掉你的體力。

自從一英里前握到了太太的手,我就一直保持在賽道的左手邊,彷彿能將這種感覺不斷延伸下去。觀眾換過一群又一群,猶如說好地每個國家佔據了各十公尺的領域,舉著自己的大小國旗。

阿根廷…

瑞士…

這個是英國…

都穿橘色,是荷蘭…

「喔喔喔喔!哇啊啊啊!」一聲怪叫之中有一名跑者從我左邊快步竄出,衝入荷蘭國旗的懷抱中。飄逸的長髮,瀟灑的大跨步…什麼,是阿金!

還來不及轉頭,灰Sir也從我左邊一聲不吭地刷過去,沒有怪叫,安安靜靜地跟觀眾擊掌,兩個人好像一滴汗也沒有流。

雖然有點不甘心,不過從下橋之後過了兩英里,還是被他們追上了。我跟了上去,向阿金喊了聲「歡迎回來!」

阿金一言不發地繼續跑著。就如同我猜測的一樣,他根本不在意、也不覺得後面有人跟著,從頭到尾他都在跑他自己的。這兩人的背影就跟我從起跑線上看到的一樣,穩健、快速、悠然自若。

不過我沒有想到的是,我能跟著阿金和灰Sir 尾巴跑的時間,也開始倒數計時了。

---

2017 年 11 月 5 日上午 11 點 46 分,一位生長在台灣,目前在美國加州從事軟體工程師工作的 29 歲跑者,正在紐約第一大道上奔跑。他剛剛經過了十六英里處的加油點,與家人朋友擊了掌,在風雨之中堅毅著前進著。

同一個時刻在十英里外的中央公園,正在發生一件賽前沒人能想像的事。36 歲的美國女子「老將」Shalane Flanagan, 正以每英里 5:10 的速度逼近。群眾鼓譟中 Shalane 哭紅了雙眼,高舉雙臂通過了終點線,為美國奪下了四十年來首座紐約女子馬拉松的冠軍。Shalane 去年冬季腰椎骨折,整整一年沒有出賽專心養傷,曾有不少人懷疑她的訓練方式出了問題。這次奪下桂冠,也為她的馬拉松生涯寫下最美的篇章。

Shalane 的紐約馬拉松結束了,但我的戰鬥才正要開始。

位於二十英里威利斯大道橋在視線的最遠端緩緩浮現。通往第五行政區布朗克斯的威利斯大道橋是今天的第四座橋,沉潛在跑者常見的二十英里「撞牆期」的位置再殘忍不過,強勁的側風、漸強的雨勢,這頭猛獸在此向挑戰者們發出了怒吼,要將準備不足的跑者一口氣擊落。

我踉蹌了兩步,側風加上濕滑的橋面,儘管全神貫注,腳步卻不由得沉重了起來。側眼瞄了左手腕上的配速環,在淋雨近兩小時後已全部溼透,在肌膚上逐漸模糊、崩裂...就跟我的配速一樣。

我把左手平舉到眼前,使勁瞪著二十英里的對應配速,確認了一次、又一次。

「只要記住這個數字就好了:2:04:16」

右手食指才輕輕碰到,濕黏的配速手環就從手腕上斷開,變成柏油路上的一張紙屑。配速手環能幫到這已經很好了,剩下的它也幫不上忙。

二十英里的標示牌倏然出現在眼前:2:05:00

真該死。

堅持著配速,對群眾吶喊已經充耳不聞

---

儘管已經這麼努力了,配速還是比想像中的慢了 10 秒,更糟糕的是總時間比理想中多了 44 秒之多。我在腦中快速計算了一下,既然配速環的完賽目標是兩小時四十三分,那繼續跑下去應該在兩小時四十四分完賽邊緣。只要剩下的六英里能維持住 6:20/mile 的配速,還是可以保住兩小時四十五分。

有了這樣的念頭, 6:20/mile 的配速變成我唯一專注的事。當人極度專心在一件事情上時,腦袋會排除所有不相干的訊號,僅感知當下需要在乎的事。

心跳:每分鐘 175 下,有點痛苦但還能堅持;雙腿:感覺到強烈的疲倦,但並沒有痛覺,也沒有抽筋的預兆。

我確信自己只是疲倦,但還沒有撞牆。伸手在補給站準備接水,志工的加油依舊熱情。

「少帥加油!」

遞水給我的志工喊出了我的名字 (嚴格來說,是綽號)。我滿懷感激地點了頭,卻連謝謝都沒有餘力說出口,他們會理解的吧。

喝了兩口,剩下半杯的清水澆在脖子後,眼前只剩下最後一道坡。

這兩位跑者來自美國和多明尼加,最後都在我之前完賽

---

貼在中央公園旁,惡名昭彰的第五大道上。從二十三英里開始,將近一英里長 1.8% 坡度的爬升。儘管已做足了心理準備,在跑了兩小時二十分後,看到這漫無止境的爬升,還是一陣心寒。

吃下了第六包、也是最後一包能量膠,甜膩的口感令人不禁作嘔。要我再吃也絕對吃不下了。每經過十公尺,就會看到零散跑爆的跑者在路邊的人行道伸展、跛行。他們有人搥著自己的大腿,彷彿這樣可以將徹底休眠的股四頭肌喚醒;有人則是仰天長嘆,任憑雨水打在臉上。

面對永無止境的上坡,超過 180 下的心跳,卻只能跑出 6:50/mile 的配速。

放棄吧...放棄就輕鬆了...

在外地跑馬拉松本來就是我的軟肋。細數前三年來的最佳成績,全部都是在離家僅僅兩小時車程的當地賽事創的。芝加哥馬拉松我只跑了 2 小時 57 分,波士頓馬拉松更是只有 3 小時 5 分,說穿了我就是應付不了大場面、只能在窮鄉僻壤出出風頭的土秀才。

眼前出現了人之將死的跑馬燈,過去 15 週超過 1000 英里的訓練看來又是一樣的結局。真是的,這次的訓練是我有史以來最認真的一次,為了跑個成績不知道放棄了多少頓飯局,拒絕了多少個邀請,日復一日在太陽升起前就跑在海岸的堤防邊。

「不行,我真的不想再來一次了。」

提起了最後一口氣,不管是不是迴光返照,我決定賭一把。

跑過這一段腦袋早已模糊不清

---

最後的三英里,坦白說已經我記不清了。

我知道通過了中央公園,在起伏的步道上對抗著抽筋。左邊好像出現過一面國旗,不過拿著旗子的人我完全沒有印象。還有兩個住在紐約的朋友,像是驚喜一般埋伏在終點前的最後兩英里。開什麼玩笑,為什麼不先跟我說啊?我跑成這樣能看嗎...

想像著自己通過終點的情境,已經無暇顧及現在到底是什麼配速跟什麼距離。只知道腳步絕對不能停,就算只是為了不要再重來一次嚴苛的十五週訓練,最後這五分鐘我一定要忍。

不斷地想像不斷地忍耐,直到二十六英里的牌子出現在眼前:2 小時 44 分 30 秒

大腿開始抽痛、小腿使不上力、企圖奮力擺動著雙臂,以手來帶動雙腿,卻發現指間也一陣麻木。

秋天的風把我從曼哈頓吹到了史坦頓島,又一路吹過了布魯克林、皇后區、布朗克斯、最後又回到了曼哈頓,染黃了中央公園的楓葉。跑過了五個行政區、經過了強風細雨,躲過了巨獸的爪和牙,眼前的中央公園比夢中的更加美好。

終點線在我的想像中越來越清楚,才發現眼前的這個半弧形拱門並不只存在我的腦中。計時器早已超過 2 小時 45 分的大限,我沒有放慢腳步,周圍也沒有任何一個人放慢腳步。

高舉著右手劃過天空,跨過了終點線。右前方的年輕人立刻跪倒,左前方的女生則是癱倒在工作人員的肩膀上,臉上掛著既痛苦又滿足的笑容。

紐約馬拉松是一頭猛獸:海風、下雨、難以預測的天氣,極具挑戰性的地形起伏;但她同時也是一位女神,在沿途的難關之餘,仍安排了恰如其分的志工、群眾,一路鼓勵你安全直抵終點。

我深深呼了一口氣,按下了手錶上的停止鍵。轉身向賽道鞠了一個九十度的躬。再抬起頭的時候,淚水已充滿了眼眶。

謝謝,紐約

---

離開中央公園的那段路我走得特別慢。

就如同賽前廣告說的一樣:

It will welcome you. 她會歡迎你

It will challenge you. 她會挑戰你

It will humble you. 她會使你謙卑

It will break you. 她會使你支離破碎

It will move you. 但她會讓你感動

有點不捨,我與每個跟我說恭喜的志工道謝、擊掌。雨勢在這時候慢慢變大,卻一點都不覺得冷。風雨中我走向家人跟朋友們的雙臂,滿足的倒在他們懷裡。

跑步,是發生在我身上最美好的事;而你們,就是其中最美好的人。

完賽囉!

---

2017 TCS New York City Marathon

Official Time 2:46:03

Overall: 270 of 50,643

Age Group: 53 of 2,629

1st Half: 1:21:31

2nd Half: 1:24:32 (+3:01)

---

感謝:舊金山華人跑團 BURN,紐約華人跑團嵐山、飛狐、新蜂,跑友博堯、羽盈,朋友中煒、則宇。在台灣關心我的家人:祝福我跑兩小時四十分的老爸、擔心我膝蓋會壞掉的老媽、以及兩位支持我的姐姐。太太 Grace 作為我最強的後盾,沒有妳一切都不可能。最後謝謝每個參與了這趟旅程的你。

我終於不是只能窮鄉僻壤出出風頭的土秀才了。

---

附錄相關照片,依時間先後排列

賽前於 Expo

賽前領取號碼布

賽前與終點線合影

賽前台灣跑友送愛心

位於 16 英里的加油團

剛從昆斯博羅大橋下來的急轉彎

天空微微細雨,群眾穿著雨衣撐著傘

最後一英里的衝刺

北美華人跑團四位 Sub 250 選手

賽後與 BURN 隊友合影

賽後與 J 三小 NY 後援會合影 (成員一人)

賽後於紐約時代廣場

---

不少人問我阿金跟灰 Sir 最後怎樣了?

阿金真名 Imo Muller, 37 歲,是最大跑步雜誌 Runner’s World 荷蘭地區的行銷主管。最後完賽成績 2:43:48, 直到進終點仍飄逸地笑著。

灰 Sir 真名 Bram Som, 37 歲,是前荷蘭 800 米國家隊,參加過兩屆奧運。他的八百米最佳成績 1:45.52 至今仍然是荷蘭的國家記錄。

至於飛機上坐我旁邊的班,最後以 2:29:12 達標,高居總排第 31 名。相信過個兩天就會在晨跑的堤防看到他,而這次我會大聲喊出他的名字。

(完)

關於許立杰相信「多數人的努力程度,談不上拼天分」,而不斷在馬拉松路上前進的跑者。初半馬是 2012 年陽明山越野半馬,同一年還爬過台北一〇一,在 2017 年完成第一次波士頓馬拉松。目前居住在加州,與擁有同樣夢想的人一起努力著。

/ 關於許立杰 /

沒有受過一天田徑訓練,長大才發現自己很喜歡跑步;參加過兩屆波士頓馬拉松,全馬最佳成績 2 小時 39 分。目前居住在加州,與同樣追求全馬夢想的夥伴一起努力著。

FB Jay的跑步筆記

運動星球

2020 ASICS MODERN TOKYO摩登東京 將滿足專業與時尚需求

2020-04-07

運動品牌ASICS亞瑟士繼年初發表具復古經典傳承意味的「RETRO TOKYO復刻東京」系列後,於2020年春季再推出結合現代東京街頭概念設計及時尚科技發展巔峰意象「MODERN TOKYO摩登東京」系列鞋款。摩登東京系列鞋款包含SportStyle運動休閒系列以及專業慢跑與網球鞋款,同時滿足專業運動以及休閒穿搭兩大需求。

ASICS於2020年春季再推出結合現代東京街頭概念設計及時尚科技發展巔峰意象「MODERN TOKYO摩登東京」系列鞋款。

ASICS MODERN TOKYO系列

ASICS MODERN TOKYO摩登東京SportStyle運動休閒系列,以日本東京著名觀光景點渋谷熙來攘往的十字街頭意象作為設計概念、印上日本東京新國立競技場經緯度座標,將GEL-LYTE III 、GEL-KINSEI 與GEL-LYTE XXX系列融入摩登東京街頭元素,鞋身以充滿黑白線條感的設計呼應渋谷街頭斑馬線,外觀皆以黑白色系點綴,完美呈現 MODERN TOKYO 時髦摩登感。

ASICS MODERN TOKYO摩登東京SportStyle運動休閒系列,以日本東京著名觀光景點渋谷熙來攘往的十字街頭意象作為設計概念

ASICS GEL-LYTE XXX

2020年為ASICS的代表性鞋款GEL-LYTE III問世30週年,為了慶祝新的里程碑,ASICS SportStyle開發了最新鞋型GEL-LYTE XXX,結合了最初由三井滋之先生設計的GEL-LYTE III鞋款模型,並採用了未來感設計和異材質拼接元素,展現更具現代感與美學的運動鞋款。 GEL-LYTE XXX完美體現ASICS品牌的輝煌過去,同時又將未來感美學融入其中,受GEL-LYTE III鞋款的啟發,GEL-LYTE XXX保留了標誌性的分裂式鞋舌,但採用更為流線型的包覆性結構,設計師Ryota Kitami表示:「除了吸睛的鞋舌之外,GEL-LYTE XXX還有一個特徵是明顯的鞋後跟,採用此設計為了讓鞋款具有現代感,並使用FLYTEFOAM技術連接到中底, 提供了穿著者柔軟的緩衝與舒適。」

ASICS 2020全新鞋型GEL-LYTE XXX運用異材質拼接結合經典分列式鞋舌 (男款)

專業運動也要很吸睛

ASICS MODERN TOKYO摩登東京系列也推出搭載革新科技的專業運動慢跑鞋款 NOVABLAST、GEL-NIMBUS與GT-2000 8等,以及專業網球鞋款SOLUTION SPEED FF L.E.,運用霓虹螢光配色展現現代化東京街頭感與繁華的東京夜晚意象。ASICS MODERN TOKYO摩登東京全系列於4月1日於ASICS全台店舖正式上市。

ASICS Modern Tokyo 摩登東京系列NOVABLAST(男款)

資料提供/台灣亞瑟士

責任編輯/David

越野跑:下一波運動新潮流!

2016-10-11

在山林間競逐的不是對手,

而是自己身體與意志的極限!

在山林間競逐的不是對手,

而是自己身體與意志的極限!

而是自己身體與意志的極限!

屏除城市嘈雜,跑進綠野山林,大自然與運動的完美結合!

近年來開始盛行的越野跑,最吸引人的地方就是在大自然中運動可以洗滌心靈,刺激跑者的眼界。越野跑屏除了都市的嘈雜及水泥叢林的壓迫感,跑步的同時能讓每個舒張的毛孔吸收芬多精,眼前盡是山林美景,加上地勢變化、景色變幻,跑者將體驗到和平地跑步截然不同的豐富感官饗宴。

越野跑在國外已行之有年,是除了路跑、馬拉松、鐵人三項外一樣受到許多跑者歡迎的主流跑步賽事之一。而台灣近年也不落人後、急起直追,已有包括The North Face荷蘭古道山徑越野挑戰賽、四獸山山徑越野跑挑戰賽、三峽鳶山山徑越野跑等越野跑賽事。據統計,國內目前已有累積近三萬人次參與過越野跑活動,2015年光6、7月兩個月內全台就有十餘場越野跑賽事,幾乎每周都有越野賽可跑。自2012年起開始舉辦的The North Face國際越野挑戰賽,也幾乎每年皆有三千個跑者與會,可見已有許多跑者發現越野跑的魅力,並對此深深著迷。

越野跑是下一波運動新潮流

越野跑對身體負擔大?──只要掌握訣竅和原則,越野跑就能和一般路跑一樣安全、無負擔!

越野跑對身體負擔大嗎?年紀越大越不能往山上跑?如何克服體力限制,練出具有越野跑規格的體能?

面對山中各種地形,想跑快一點是否很危險?有沒有辦法自學正確、省力、安全的跑姿?

下定決心參加越野賽事,如何安全完賽,得到好成績?中長期訓練計畫怎麼訂,肌力、心肺耐力、柔軟度,哪個指標最重要?

不同難度的越野跑,所需要的裝備大不相同,怎麼準備才周到?

一般人容易認為越野跑門檻過高,但就像其他戶外運動,跑者只要注意幾個大方向並且進行事先訓練,跑進山林並不如你/妳想像中困難。跑步時讓身體放鬆,並選擇適合自己能力的賽事、場地,保持適當速度,那麼無論體力好壞,都能盡情享受越野跑的樂趣。

跑步選手Alex Varner認為,越野跑與公路路跑賽相比,對身體的負擔反而更小。他說:「公路馬拉松造成的是小範圍但很深的痠痛,極限越野跑則是部位廣泛但只痛在淺層。而對我來說,後者的復原期輕鬆多了。」只要賽後充分休息復原,越野跑並不會對身體帶來較多負擔。

書籍資訊

◎本文摘自臉譜出版,鏑木毅著作《鏑木毅越野跑訓練全書:日本越野跑第一人的私攻略,從各地形跑步技巧、體能升級計畫、心智管理到裝備完賽全知識》。越野跑四大觀念,透過本書七大章節一次熟悉重要觀念及技巧。

日本傳奇越野跑者──鏑木毅,這次為初學者到中高級跑者,帶來越野跑關鍵知識、技術的全面解析,一次解決越野跑的迷思和疑難雜症。如果讀者想挑戰不同於路跑的新體驗,想以不同方式接觸大自然,這必定是個獲得全新樂趣與動力的好機會。

書籍資訊 請點此

◎本文摘自臉譜出版,鏑木毅著作《鏑木毅越野跑訓練全書:日本越野跑第一人的私攻略,從各地形跑步技巧、體能升級計畫、心智管理到裝備完賽全知識》。越野跑四大觀念,透過本書七大章節一次熟悉重要觀念及技巧。

日本傳奇越野跑者──鏑木毅,這次為初學者到中高級跑者,帶來越野跑關鍵知識、技術的全面解析,一次解決越野跑的迷思和疑難雜症。如果讀者想挑戰不同於路跑的新體驗,想以不同方式接觸大自然,這必定是個獲得全新樂趣與動力的好機會。

書籍資訊 請點此