運動星球

沒有雙腳卻成為馬拉松世界盃美國代表 刀鋒戰士Brian Reynolds

2018-04-20

大多人聽到一位身障朋友沒有雙腳,通常不會把他和跑步聯想在一起。然而雙截肢運動員Brian Reynolds卻打破了既定印象,他不只能跑,還是位即將跑進3小時的馬拉松好手,更代表美國參加2018年世界田徑馬拉松世界盃。

沒有雙腳卻成為馬拉松世界盃美國代表 刀鋒戰士Brian Reynolds ©BRIAN REYNOLDS

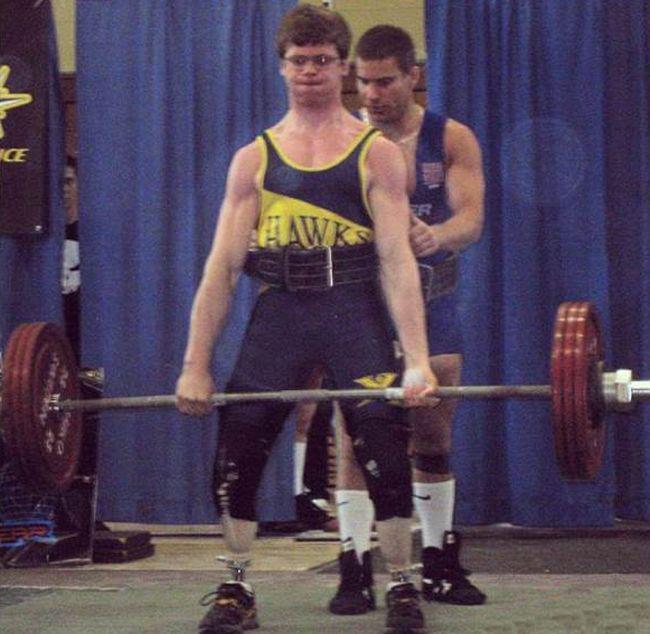

現年29歲的Brian Reynolds起初是個舉重運動員,然而與大多健身選手不同的是,他是一名雙腳截肢的運動員。早在Brian四歲時,就因為一種罕見的致命性敗血症-腦膜炎球菌血症,失去了他膝蓋以下的雙腿,而他的健身生涯始於12、13歲被媽媽帶去健身房,起初他一點都不愛,直到上了大學,健身不僅變成他的興趣,也讓他開始接觸舉重。

起初,光是「舉起」動作就帶給Brian很大的挑戰,因為他無法蹲下來,義肢更無法承受舉重時的重量,因此他的碳纖維義肢常常被折斷、扭曲。大學畢業後Brian更加認真,他把一周6天的訓練課表改為一周4天,2天強度高的舉重加上2天輕量級動態練習,這讓他進步更多,20出頭歲已成為一名優秀的舉重選手。

Brian Reynolds自大學開始接觸舉重 ©BRIAN REYNOLDS

不過Brian仍有個大問題,當走路時他毫無耐力,甚至只能走短短1英里(約1.6公里)。為了提高耐力,Brian曾加入一群徒步走大峽谷的訓練團隊,這是一個白血病與淋巴瘤協會開設的訓練,而他的祖母正是白血病患者,他很自然地選擇接觸這個社團。當舉重過程讓他痠痛不堪甚至受傷,他改採其他鍛鍊方式來減少傷害,而跑步正是相當適合的方式。

現在,他有兩對鈦和碳纖維製作成的義肢,一對用來走路,另一對帶有刀片且較輕便的「跑腿」用來跑步。不過對Brian來說,訓練並不容易,因為如果他要像菁英馬拉松運動員一樣頻繁地跑(約每周90-100英里),他的矽利康內襯義肢會使腿上的皮膚摩擦受傷,只要進行長跑這種問題就難以避免。他感嘆:「連續好幾周跑步後,我腿上的皮膚將摩爛,而我就必須停止一兩個禮拜」。

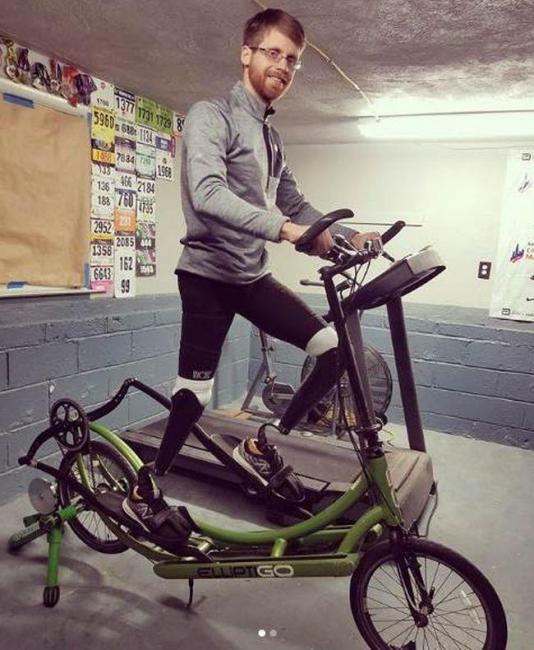

為了解決這困境,Brian和教練一起找出方法,透過交叉訓練來彌補里程數的不足。他現在每周平均跑6天共約55-65英里;每周騎一兩天自行車,並利用交叉滑步腳踏車模擬跑步,每周訓練3-4天。不只如此,Brian每周也排3-4天做重訓,並以TRX懸吊訓練增強背部和臀部肌肉,改善長跑時的穩定度。

Brian透過交叉訓練來彌補跑步里程數的不足,圖為利用交叉滑步腳踏車模擬跑步 ©BRIAN REYNOLDS

Brian不僅嘗試各種運動,更創下相當優秀的表現。他在2017年芝加哥馬拉松獲得3小時6分31秒的佳績,還將在今年4月底代表美國參加2018年世界田徑馬拉松世界盃,他希望能在這場賽事跑進3小時,成為美國第一個創下此紀錄的截肢者。

Brian依然沒放棄年少時的舉重夢想,他說,雖然現在仍致力於創下更好的跑步成績,但他仍然非常想念舉重,最終希望回到CrossFit的路線,將舉重和耐力訓練融合在一起。「我只是像其他運動員一樣,去做任何我喜歡、讓我快樂的運動。也希望我的例子能鼓勵其他身障者,走出去嘗試,了解並挑戰身體障礙的困難。」

Brian在2017年芝加哥馬拉松獲得3小時6分31秒佳績,並將在今年4月底代表美國參加2018年世界田徑馬拉松世界盃 ©BRIAN REYNOLDS

資料來源/Men's Health US、Runner's World

責任編輯/Dama

運動星球

Red Bull 「再度起步」挑戰計畫 登錄即送開跑補給包、前10名享溫泉跑旅體驗

2021-11-16

隨著運動賽事陸續解封,Red Bull 推出「再度起步」挑戰計畫,邀請跑者們重拾跑步習慣。即日起,跑者們只要到 Red Bull 活動網站登錄開跑意願,即可獲限量 Red Bull 開跑補給包,再透過 Red Bull Line 官方帳號紀錄跑步時數及照片,開啟挑戰。11 月底前累積最多跑步時數的前十名跑者,不僅可獲得 Garmin Forerunner 55 GPS 智慧心率跑錶,還能免費參與由 Garmin Run Club (GRC) 教練規劃在溫泉旅店的兩天一夜 Wings For Life 跑旅體驗,還不趁現在跑起來!

登錄活動網址 請點此

Red Bull 「再度起步」挑戰計畫 登錄即送開跑補給包、前10名享溫泉跑旅體驗

「我要放鬆心情、慢慢鍛鍊,跑步這件事情,終究會重新回到自己的生活中。」這兩年因懷孕生子而暫停跑步訓練的歐陽靖,藉由這次 Red Bull 的邀請,她表示自己已迫不及待地想藉由間歇性斷食與每日定時跑步,能讓身體逐漸恢復馬拉松跑者的狀態。Red Bull 鼓勵跑者們不論是因疫情或是其他原因而暫緩練習,趁現在不妨給自己一點目標及動力,穿上跑鞋「再度起步」,讓跑步回到日常生活並享受其中。

這兩年因懷孕生子而暫停跑步的歐陽靖,在Red Bull邀請下表示已迫不及待重回跑步訓練

為獎勵跑者們完成「再度起步」,Red Bull 特別攜手合作夥伴 Garmin 要送給挑戰前十名的跑者 Garmin Forerunner 55 GPS 智慧心率跑錶,更打造專屬兩天一夜的 Wings For Life 跑旅體驗,由 Garmin Run Club (GRC) 台灣的總教練黃毓軒規劃帶領活動,邀請獲獎跑者入住大板根森林溫泉酒店(或同等級之飯店),感受在大自然洗滌的放鬆氛圍,同時體驗在戶外奔跑的愉悅快感。

完成「再度起步」挑戰前十名,可享有Wings for life 溫泉跑旅體驗,入住三峽大板根溫泉酒店(或同等級飯店)

資料來源/Red Bull

責任編輯/Dama

鄭匡寓

跑鞋的鞋跟尖差

2016-05-25

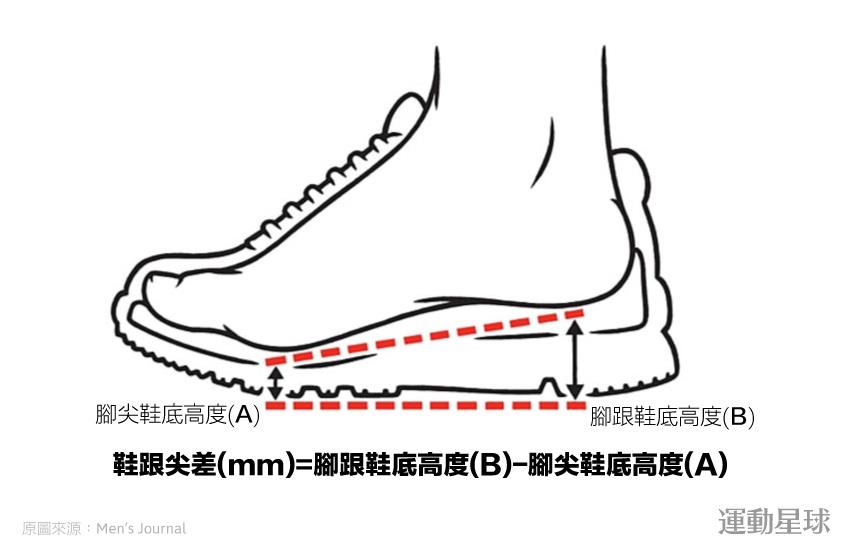

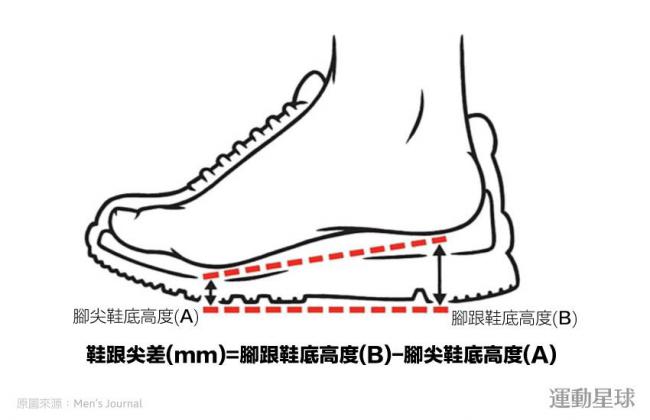

鞋跟尖差稱之為Heel-Toe Drop或Offset。跑鞋的跟尖差是相對於過去跑鞋市場、較為新穎的詞彙,原本這只是跑鞋設計的概念與構想,但在《天生就會跑》暢銷之後這個議題又再次被提了出來。

在赤足跑與極簡鞋風行暢行跑步市場時,跑步研究科學發現三個相連關係。第一,他們發現赤腳跑小腿會非常痠痛。第二,這個痠痛是運動生理上非常合理且正常的,因為我們很少使用它。最後則是,赤腳跑與極簡鞋幾乎都是 0 mm跟尖差。於是在運動力學及生理學兩造的研究下,甚至是李伯曼的研究也提出:「人體適合跑步,即使是赤腳狀態也是。」於是就展開了『鞋跟尖差』的研究。

©themotivatedrunner.com

他們發現,許多跑鞋的跟尖差都非常地高,特別是越講究避震與價錢昂貴的鞋款,那些跑鞋的足跟差甚至超出了 10mm。因為人體天生就有赤腳跑時的防禦機制,所以當跑步的經驗逐漸提升後,對於鞋跟尖差的敏感度將會提高許多。鞋跟尖差數值越高,在落地感就越有不同的感受,特別是女人更有所感:穿著平底涼鞋跟高跟鞋,是否給你完全不同的感覺?

透過運動科學的研究,最後得到分明壁壘的兩個結論:

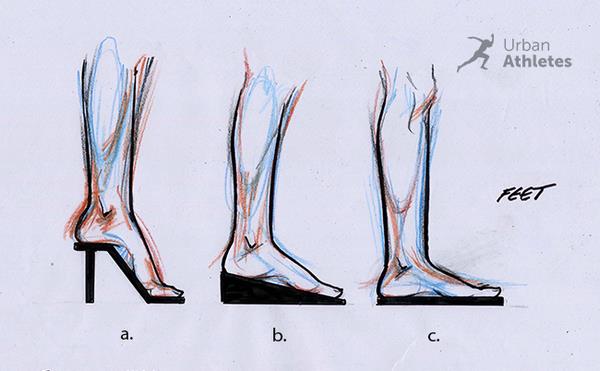

鞋跟尖差越高的鞋子,不管避震與否,腳步落地時將會影響跑者以腳跟或是中足落地,往前邁時鮮少使用阿基里斯腱。而鞋跟尖差越低的鞋子,腳步落地時將會影響跑者以中足到前足落地,往前邁時會大量使用阿基里斯腱。比較稀有的特例是非洲籍的跑者,因為即使他們穿著鞋跟尖差非常高的鞋子,他們也早已從持之有年的赤腳跑演化使用阿基里斯腱的本能習慣。

在不論鞋底避震層中底大底的前提下,鞋跟尖差顯示阿基里斯腱的活化與否,一來活絡的阿基里斯腱將有助於跑步動作向前推進的力量,二來阿基里斯腱的彈跳動作也意味著提升關節可動區。同時,身為最強肌腱的它也背負著吸收來自地面的反作用力的工作。意味著如果沒有使用阿基里斯腱作為跑步的動力來源,可能跑得不夠快,以及跑完後大腿會異常痠痛。許多跑者常會有跑步過程中小腿肚抽筋的情況,如果不是鍛鍊不足,大概拿起鞋子一看就發現鞋跟尖差過高的問題。

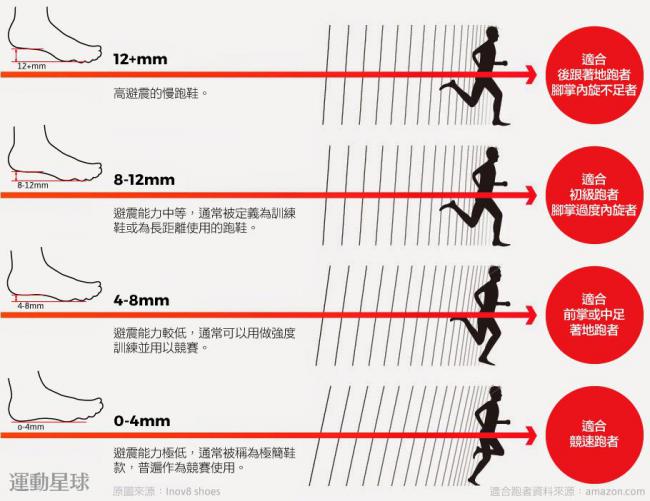

既然如此,我們該怎麼界定多少的鞋跟尖差是最合宜的?美國運動醫學會建議最好選擇鞋跟尖差在 6 mm以下的鞋款。此外,根據跟尖差也有不同的分別:

⦿ 0~4 mm,避震能力極低,通常被稱為極簡鞋款,普遍作為競賽使用

⦿ 4~8 mm,避震能力較低,通常可以用做強度訓練並用以競賽

⦿ 8~12 mm,避震能力中等,通常被定義為訓練鞋或為長距離使用的跑鞋

⦿ 12 mm or more,高避震的慢跑鞋

*圖右建議適合跑者僅供參考,實際狀況請按照個人需求斟酌。

自2010年開始,許多廠牌的跑鞋設定都從原本的高落差慢慢減小。唯一改變較少的是非公路用鞋的越野跑鞋。但這與避震沒有絕對的相連關係,如近幾年聲勢上揚的hoka one one講究高避震的跑鞋,儘管是高避震鞋款,但它們大多數鞋款的跟尖差卻在6 mm以下。

但是初學者的跟腱未經過鍛鍊就貿然穿低跟尖差的鞋子,將會導致阿基里斯腱疼痛問題,所以建議初學者隨著訓練時間的提升、從高跟尖差的慢跑鞋,慢慢轉換到低跟尖差的路跑鞋甚至是零跟尖差的馬拉松鞋。

所以未來當你前往鞋店挑鞋時,除了注意尺寸大小外,也該注意鞋跟尖差。可以去思索在穿起來最舒適的鞋與跑出最佳成績的鞋款間,確認兩雙鞋分別的鞋跟尖差。

/ 關於鄭匡寓 /

因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。