運動星球

聰明練出六塊肌 而不是更用力!

2018-07-09

你健身的目的為了是什麼?相信很多人都會說:「想要擁有清晰可見的腹肌!」,雖然,這不是健身最終與最大的目的,但也因為在台灣有許多人都被一些錯誤的觀念所引導,認為擁有六塊腹肌就表示自己練得很好,但我們也不可否認如果你想要擁有清晰可見的腹肌,就必需要有非常嚴格的飲食控制與訓練毅力才能達成,因此,這篇將針對如何用更聰明有效率的飲食方式告知你,怎麼吃才能幫助腹肌重見天日。

「Abs are built in the kitchen!」腹肌是在廚房裡塑造出來的!

首先,你要知道由於腹部肌肉在人體軀幹中所處的部位,除非體內脂肪含量極低再加上肌肉緊實,否則它們通常都會隱藏於厚厚的脂肪層底下,就如同一個肌肉不發達的人只要體脂夠低就可看出腹肌線條一樣,但如果你要讓腹肌線條能更加立體就必須加上一些肌力訓練,因為,腹肌的肌肉也跟我們身體其它部位的肌肉一樣,需要經過破壞、修復與增長的肌肉發育現象,才能獲得成長與強壯,可是最關鍵的原因就是飲食的管理,否則,你也只是讓腹肌變壯卻永遠看不到它。接下來有幾個重點,讓你可以用更聰明的方式與觀念來擁有六塊肌。

增加蛋白質的攝取量

你要知道三大營養素中的蛋白質,是一種由許多胺基酸組成的人體必備營養素之一,它也是促進肌肉生長很基本的要件之一,為何增加蛋白質攝取量對於能看見腹肌那麼的重要?因為如果你的腹部要練得能顯出肌肉形狀,就需要採用低卡路里的飲食,這又往往會導致肌肉量增長效率偏低,而攝入足夠的蛋白質可以幫助確保腹肌不會隨著體脂肪減少而萎縮,所以,增加攝取蛋白質的量就顯得格外的重要。根據一個人所希望練就的肌肉量,建議的比例是每磅體重攝入0.36到1.5克左右蛋白質。如果想要減脂、增肌,則建議每磅體重攝入約1.2克蛋白質。

增加蛋白質的攝取量。

運動後攝取碳水化合物

許多人在增肌時將重點放在低碳水化合物飲食,但其實碳水化合物可以說是非常有益的,它們是人體新陳代謝過程中的重要組成部分,因此,攝入足夠的碳水化合物可將新陳代謝保持於較高的水平狀態外,還能為運動提供充足的能量讓訓練的過程中更有效率。

當你全天吃進大量的碳水化合物之後,會導致葡萄糖水平達到峰值並有過量水分殘留,所以要在正確的時間攝入碳水化合物,這樣的方式會使你的腹部變得平坦。一般來說,應該保持低水準的整體碳水化合物含量,而且,每天碳水化合物攝入量最好以不超過100克為基準,再加上避免於晚上攝入碳水化合物,因為我們人體睡覺時不需要過多的能量。反之最好是在嚴格的訓練後攝取至少25克的碳水化合物,才能在訓練之後補充能量並修復肌肉。

運動後記得要攝取碳水化合物。

飲食中添加健康脂肪

很多人在減脂的時候最直接的就是想減少飲食中的脂肪,因為一克脂肪含有的卡路里比同等數量的蛋白質或碳水化合物中所含的卡路里都要多。然而,脂肪實際上在增肌和減脂方面有著十分重要的作用。因為,脂肪能讓人感覺飽足並且這種飽足感能持續數小時之久,所以,你可以嘗試在燕麥片中加入一點花生醬就可以幫助抑制食慾,另外,在減脂的過程中應該嘗試攝入植物性脂肪,比如奇亞籽、橄欖油或是少許的堅果,而不是從乳酪和培根中獲取動物性脂肪。

好的脂肪除了幫助抑制食欲與保持低卡路里之外,還有某些類型的脂肪可以為腹肌的訓練過程提供額外的幫助,例如魚油中含有的有益omega -3脂肪酸能夠減少炎症,因此可以有效預防肌肉溶解;單不飽和脂肪就像橄欖油或新鮮鱷梨中所含的脂肪類型,也與降低身體中段區域脂肪量息息相關。

酪梨又稱為奶油果,是許多健身與愛美人所愛的健康油脂。

均衡你的整體飲食

「Abs are built in the kitchen!」腹肌是在廚房裡塑造出來的,這是一句在健身房裡常聽到的一句話,因為練成六塊肌主要的要求就是較低的體脂含量,這要求大多數人要注意並審慎平衡他們的整體飲食,為了降低減少體脂率人們需要計算他們每日的能量消耗總量 (TDEE),然後他們每天需要攝入比TDEE更少的卡路里。當一個人燃燒消耗的卡路里比他們攝入的卡路里多時,他們腹部周圍的脂肪會逐漸減少直到腹肌變得可見。(人體脂肪消除的順序跟基因有關,並且沒有局部瘦的這個觀念!)。如果你想要獲得可見的六塊肌,男性的體脂百分比平均應大約為15%,女性則為22%左右。為了達到這種身體的構成你就需要減少脂肪率,同時,透過肌力訓練增加肌肉量,因此,脂肪、碳水化合物和蛋白質這三大基本營養素的均衡飲食,可以幫助你做到增肌與減脂的目標。

聰明練而不是用力練

看完上面說的一些重點,你應該對於腹肌要如何重見天日有了點概念,只要讓體脂肪漸少就能將腹部的肌肉顯現出來,對於那些不常做腹肌肌力訓練的人來說,他們的腹肌可能只是淺淺的肌肉線條,而試圖想要獲得立體六塊肌的人經常花費許多時間在做仰臥起坐訓練,但這是錯誤的!儘管做仰臥起坐可能會讓你感覺有在做腹肌核心訓練,但事實上這是一種相當低效的運動。

要真正練成六塊肌需要更加多樣的訓練動作並逐步加大練習難度,針對腹肌訓練更有效率的訓練方式包括:懸吊式抬腿,把身體懸吊在引體向上杆上並平抬起雙腿;平板支撐,用腳趾和手受力並保持平衡核心緊張讓身體保持平直等等的訓練方式,都能隨著訓練方式與時間的累積有效的增強肌肉,而不僅僅是維持肌肉水平不變。請記住,即使是深蹲這樣的基本練習也能訓練核心肌群,所以要練出六塊肌並不需要花費幾個小時來做專門的腹部練習,在很多的訓練中都會間接使用到核心肌群的協助穩定身體。

資料來源/draxe

責任編輯/David

運動星球

如何正確做波比跳? 一次搞懂Burpee好處、正確做法及變化式

2020-04-07

波比跳(Burpee)不僅是高效燃脂的必做動作,也是個相當有益的全身性高強度練習,能增加新陳代謝、訓練肌力,不只健身人,對跑者的跑步表現也相當有幫助!然而,波比跳如果沒跳好,不只無法獲得益處,更可能面臨受傷危險。以下紐約TS Fitness健身中心創始人Noam Tamir提出波比跳的完整資訊,讓你第一次學波比跳就上手!

如何正確做波比跳? 一次搞懂Burpee好處、正確做法及變化式

波比跳的好處

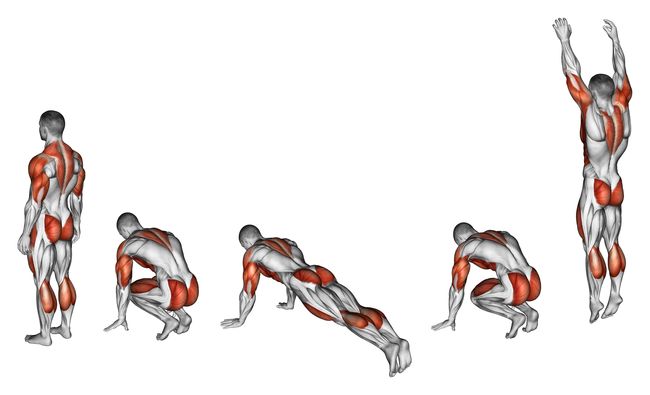

1. 波比跳可同時鍛練到手臂、胸部、股四頭肌、臀肌、大腿後側肌群和核心等全身上下接近70%的肌肉,對於忙碌的人來說非常有效率。

2. 波比跳是極具爆發力的跳躍運動,對跑上坡、衝終點線前的衝刺都非常有益。

3. 波比跳讓心率加速,進而增加流向肌肉和肺部的血流。

4. 2016年發表於《PLOS One》期刊的研究發現,每週進行30分鐘像波比跳這類HIIT訓練,可改善整體健康狀況與肌肉功能,此效果相當於每週做150分鐘中強度訓練。

5. 常規地做波比跳可幫助減低腰圍;同時,2019一項研究發現波比跳這類HIIT訓練,比起耐力訓練或力量訓練更能有效燃燒存在腹部的內臟脂肪。

6. 2015年發表於《美國醫學會雜誌》的研究發現,進行如波比跳這類劇烈運動,可降低13%早逝風險。

波比跳可同時鍛練全身接近70%的肌肉

波比跳的正確做法

1. 起始時,雙腳與肩同寬自然站立。

2. 髖關節屈曲同時保持脊柱挺直,彎曲膝蓋盡可能深蹲。

3. 蹲下後雙手撐在地面,與肩同寬。

4. 雙腳像後用力蹬至高平板式姿勢,並收緊核心,完成一個伏地挺身的動作。

5. 雙腳跳回深蹲時姿勢。

6. 收小腹,運用大腿肌肉使身體向上跳起來,並回到站姿著地。

Tamir建議每次做波比跳最多持續1分鐘,否則姿勢很可能會偏離正確動作,不過,多數人不到30秒就受不了。

常見錯誤

1. 當你已感到疲倦,例如在訓練中末期,此時做波比跳很可能打亂姿勢,使肩膀承受的衝擊與壓力更大。

2. 做波比跳時無法保持核心用力,導致身體「軟掉」,容易傷到下背部。這種情況最常見於伏地挺身動作時。

3. 著地時,如果你用的是腳趾而非腳掌,膝蓋會承受很大的壓力,且完全沒有運用到臀肌力量。

一開始練波比跳可先練習棒式、深蹲、負向進行的伏地挺身、啞鈴深蹲等動作

如何融合波比跳與你的訓練

初學時期

Tamir建議在進行動態熱身之後可做8-10次波比跳。但如果你無法正確地做波比跳動作,先運用以下技巧鍛鍊波比跳所需的力量、靈活性和身體控制能力。

.先練習棒式、深蹲、負向進行的伏地挺身、啞鈴深蹲。

.借助增強式訓練提升跳躍時的爆發力。

.以一次用一隻腳跳進跳出,取代同時用兩隻腳跳進跳出。

.專注於每一次執行的質量,而不是你跳了幾下。

進階時期

當你已對波比跳熟能生巧,並想提高訓練強度,Tamir建議以下變化式:

.深蹲及伏地挺身動作時,雙手持啞鈴。

.跳躍動作時,前方放一個圓錐體或槓鈴。

.跳躍動作時,身側放一個圓錐體或槓鈴。

.單腿做波比跳。

資料來源/Bicycling

責任編輯/Dama

運動星球

核心訓練和體態的關係

2016-11-02

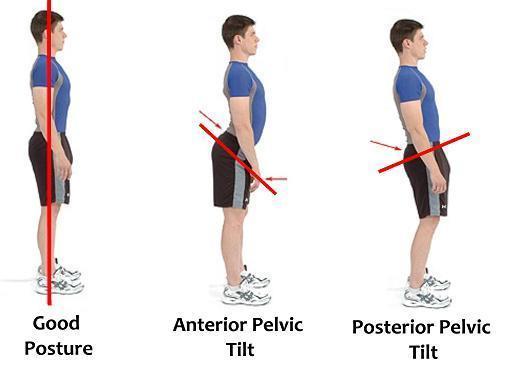

我們身體的腰椎是發展核心力量的重要關鍵,正確的核心訓練可以幫助我們維持良好的體態以及保護我們下背部的健康。一般來說,人體最佳的體態就是將身體的壓力降到最低點,當我們無論採站姿還是坐姿時,背部的肌肉都應該是非常放鬆的,當我們背部放鬆後,脊柱就會呈現最自然的S型。

核心訓練

建立良好的體態

建立良好體態的關鍵在於,正確的發展綜合性的核心力量訓練以及維持良好的體適能。正確的核心力量訓練可以讓我們感覺到身體作用的方式,特別是在自然情況下的運動模式。而良好的體適能則可以幫助你維持健康的體重,並可以減少肌肉和關節上的負重壓力,同時還能促進心理和情緒上的平衡、盡可能減少肌肉的緊張感,這些都能進一步步受益在我們的體態上。

良好的站姿是讓身體看起來由左到右、由後到前都是對稱的,這種姿勢對人體脊柱壓力是最小的,能大大減少脊柱的磨損和撕裂,並降低人體傷害的風險。錯誤的站姿會看起來前凸後翹,長期下來會造成身體許多毛病,但是,長期規律的進行核心訓練可以減少這些問題發生。

正確的站姿 ©t-nation.com

不良好的體態

不良好的體態通常都意味著身體的體態呈現鬆弛的狀況,但過份僵硬的身體姿勢也一樣可能對我們的身體產生不好的影響。事實上,不好的體態通常都是我們人體脊柱承受太多不必要的壓力,結果就造就我們背部充滿緊張感,對人體肌肉、韌帶、椎間盤和椎間關節造成許多壓力。