運動星球

採用彈震式訓練能有效增加肌力嗎?

2018-11-20

你知道何謂彈震式訓練(ballistic training)?在瞬間發揮力量的訓練方式就可以稱作彈震式訓練;也可以解釋為一瞬間出力接著再進入脫力狀態的訓練方式,它的操作重點在彈震與速度上,舉個例子來說,當你在臥推時迅速將槓鈴上舉或將槓鈴迅速推高離手的仰臥推擲(bench throw);以及跳躍式訓練或增強式訓練都屬於彈震式訓練。

彈震式訓練(ballistic training)最常見的動作就是擊掌伏地挺身。 © Street Workouts

一般來說我們最常見的彈震式訓練動作就是擊掌伏地挺身,在執行動作過程中身體始終要挺直,快速下降到最低點後再用力將自己推起,當動作達到最高點時讓手掌暫時離地;在半空中快速擊掌然後讓手掌著地,反覆上述的動作練習。你將自己推起的力量越大身體就抬得越高,相對來說用於擊掌的時間也就越長。

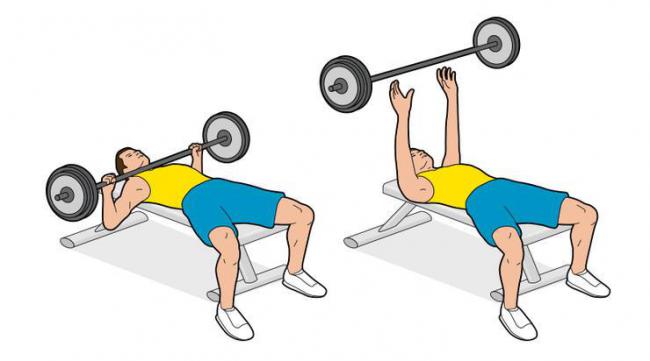

仰臥推擲(bench throw)也是彈震式訓練(ballistic training)的一種。 ©FourFourTwo

彈震式訓練跟肌力增長

大家都很關心運用彈震式訓練能增加肌力嗎?那就必須先從肌肉纖維的分類與徵招方式來做說明!一般來說在肌肉纖維的徵招上神經系統會先招募I型肌纖維(俗稱的紅肌纖維/慢縮肌纖維);紅肌纖維它的收縮速度慢及力量小,但卻能夠持續很長時間不疲勞,而當需要更高的收縮力量與速度時,則會開始招募II型肌纖維(俗稱的白肌纖維/快縮肌纖維);白肌纖維含較多的肌原纖維橫斷面較粗,在運動時收縮的速度快而有力及爆發力強,但相對來說持久力較差,正因為白色快肌纖維橫斷面比紅色慢肌纖維更大(大約大22%左右)更強。

因此,在彈震式訓練時會使用較多的II型肌纖維(俗稱的白肌纖維/快縮肌纖維);這也就是肌纖維徵招時所遵循的大小原則(Size principle),所以,這種訓練方式對於增加絕對肌力,還不如做相當程度的負重式訓練,但是,這樣的訓練法具有增加瞬間肌肉爆發力的特色,因此,對於維持現有肌力有著不錯的更效與表現。

不同的訓練速度與強度將徵招不同的肌纖維,這也就是肌纖維徵招時所遵循的大小原則(Size principle)。

你要知道彈震式訓練一般需要猛力瞬間的抬起重量(要以平穩與控制的方式);而不是以我們常見的勻速方式抬起,在增肌負重的訓練過程中,由於使用的重量相對來說較重,重量移動速度一般來說不會一直較快,但嘗試使用更快的方式訓練會得到很多好處,這也就是為什麼許多人會要進行彈震式訓練的原因,相對於運動風險來說也較大;因此,比較不建議新手們來做這樣的訓練操作。

結論

一般來說彈震式訓練應該應用到涉及很多大肌群參與的訓練中,如仰臥推舉、肩上推舉和深蹲等。你應該使用通常狀況下可以完成10次反覆的重量,實際上你會發現使用彈震式訓練方法使用同樣的重量你大致完成7次反覆左右。也因為它屬於進階訓練法則的一塊,如果在肌力上沒有一定的基礎時,就採用這樣的訓練模式是相當容易造成肌肉受傷,當然,彈震式訓練不能作為日常訓練計劃的一環,但卻能當作偶爾為之的訓練補充技巧。

資料來源/bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David

運動星球

運動健身前,請小心「自由基」入侵造成免疫下降!

2021-01-13

運動健身是現代健康新流行,當我們享受運動所帶來的樂趣與好處時,往往忽略運動可能產生大量的自由基,導致正在一步一步讓身老化。根據美國預防醫學發言人庫柏(Kenneth H. Cooper)表示,運動時若產生過多的氧化自由基,將破壞身體細胞,比不運動的人更容易產生老化性疾病。提醒運動愛好者及即將加入運動行列者,更要加強認知運動與自由基之間關係,為身體做好管理。

為何不良的運動會讓體內的自由基大增?

運動是一種「氧化」過程,人體在運動時,身體對氧的攝取和消耗都會增加,例如從事慢跑等有氧運動,吸入的氧氣量會比平常多出10~15倍;劇烈運動是10~20倍,這時無法燃燒完全的氧會增多,使得體內的自由基因而增多。然而,這些氧氣並非平均分佈到身體各器官,大部分的氧氣會進入心臟和肌肉中,此時的肌肉組織氧氣濃度達到正常的100~200倍。相對的,身體其他器官,像是肝、腎、胃、腸等,就會因為血液的供應比平常少,而產生缺氧現象。然而當運動結束後,血液重回流這些缺氧器官組織,也會造成過多自由基,例如運動到精疲力竭後,肝臟的自由基產生會增加2~3倍。

自由基稱得上是百病之源

近年來,台灣地區十大死亡原因之分析,發現有很多的健康問題,都與自由基氧化反應有很大的關連。在因為自由基氧化對於身體侵害所產生的致命力疾病,分別包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化、腎炎(包括腎病症候群及腎病變)等。因此清除體內過多的自由基,等同於幫體內排毒與淨化身體。自由基的活動一旦失去控制超過一定的量,疾病就會隨之而來,自由基對人體造成的傷害,最明顯的就是慢性疾病,80~90%的慢性病是因自由基造成的。根據自由基學會公佈,已知有200多種疾病與自由基有關,然而台灣十大死亡原因中,有7種疾病的致病原因與自由基有關,如果運動後出現肌肉痠痛、疲倦、肌肉纖維斷裂,不要認為小事,因為它在警告自由基已悄悄進入且破壞身體健康,要儘速改善運動方式,避開誘發過多的自由基產生。

正確做運動,防止自由基傷害

運動的頻率及時間要有所限制:每週做3~4次、每次20~40分鐘的有氧運動最合適。

運動強度在中等或中等以上為宜:不同年齡的人選擇合適的「運動心跳速率」。

不過度做劇烈運動:劇烈運動使人體對氧的攝取量與消耗量增加,體內的自由基會因而增加,40歲以上的人更要避免做激烈的運動。因此,要慎選適當的運動方式,健走、氣功、太極拳等都是不錯的運動項目。

把握循序漸進的原則:不管做任何運動項目、運動頻率、運動時間長度或運動方式,都必須把握循序漸進的原則。建議很少運動的人,由輕微的運動開始,以漸進的方式增加運動量。

資料來源/Healthline、啟新診所

責任編輯/妞妞

運動星球

站姿側屈 SIDE BEND

2016-06-01

站姿側屈 (Side Bend)是一個上半身的訓練動作,除了能強化腹斜肌外,還能矯正駝背、脊椎側彎等毛病,藉由左右手沿著身體向上延伸,帶動左右兩側腰部的肌肉,使肌肉方能得到伸展。

站姿側屈

鍛鍊肌肉群:上半身

動作難度:★

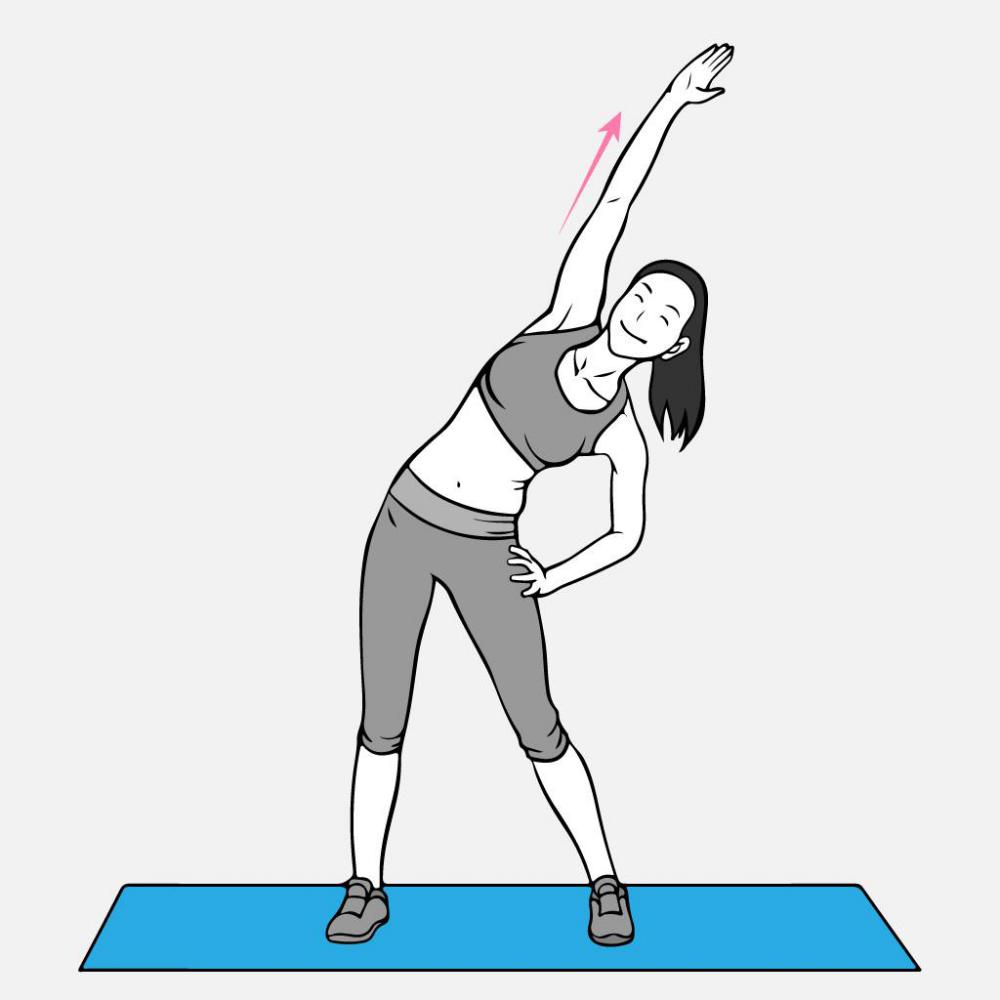

STEP 1 向右伸展

右手向上延伸往左彎,讓右側腰部的肌肉得到伸展。

STEP 2 向左伸展

左手向上延伸往右彎,讓左側腰部的肌肉得到伸展,左右輪替,做1分鐘。