運動星球

必收藏!4組伸展腳踝動作 幫你擺脫惱人蘿蔔腿

2019-04-12

許多人總是坐著或是站著一整天工作,隨著時間久去,新陳代謝逐漸下滑,導致雙腿血液循環不良、雙腳冰冷以及下半身脂肪也越積越多的現象!然而,透過每天進行簡單的動作扭轉腳踝動作,就能幫助提升下半身的循環,以及消除雙腿水腫、排出老廢物質和多餘水分,更可以提高循環代謝以及提高關節靈活度。

©youtube/www.sportsinjuryclinic.net

腳踝轉圈

步驟1:坐在一張椅子上,將一隻腿翹在另一隻腿上。

步驟2:開始順時針慢慢轉動腳踝。

步驟3:約轉15~20次後開始逆時針轉。

步驟4:轉完後換另一隻腳開始直。(重複順時針、逆時針)

©healthline.com

站立伸展

步驟1:站在一張折疊椅子後面,用一腳踩住椅子的腳背。

步驟2:踩住後,將小腿往前施力,停留3~5秒後休息。

步驟3:重複10~15後換腳。

站立伸展 ©healthline.com

交叉腳踝伸展

步驟1:坐在一張椅子上,將一隻腿翹在另一隻腿上。

步驟2:用慢慢手將腳背向下壓,再拉回來。

步驟3:約做15~20次後換腳。

交叉腳踝伸展 ©healthline.com

毛巾伸展

步驟1:坐在地板上,雙腿打直。

步驟2:用毛巾套在腳底板上,同時雙手抓住毛巾。

步驟3:將毛巾慢慢往自己方向拉,再慢慢將腳踝伸出去。

步驟4:重複15~20次。

毛巾伸展 ©healthline.com

資料來源/Health Line

責任編輯/妞妞

優活健康網

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

2025-08-25

疼痛如電擊、火燒,簡直要人命!帶狀疱疹發作時疼痛感非常劇烈,台灣人一生中有3成的機率罹患,而罹患心臟、腎臟疾病與糖尿病患者,罹患帶狀疱疹的機率,則比一般人高出1.5~2倍,且因部分症狀重疊,有時難以確認診斷。曾有名患心臟患者,因胸口疼痛誤認為心臟病發作,檢查多次皆未發現心臟異狀,最後才發現是皮蛇惹禍。

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

根據衛生福利部疾病管制署統計,台灣民眾一生中罹患帶狀疱疹的機率約為32.2%,等於3人就有1人曾罹患帶狀疱疹,隨著年齡增長或免疫力下降,病毒也可能因此甦醒、發病。而帶狀疱疹患者不只是皮膚發紅結痂,還可能承受如電擊、火燒般的疼痛,嚴重恐導致長期神經劇痛、中風、腎衰竭等併發症,甚至危及生命。

帶狀疱疹是什麼?

帶狀疱疹是一種水泡性疾病,由「水痘-帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus,VZV)所引起。帶狀疱疹發病初期,常會伴隨身體不適、疲倦等症狀,也會產生如灼傷痛、刺痛、突然的疼痛,其特色為沿著皮節分布發疹,產生單側、疼痛性、水泡性的病灶,好發於胸、臉、腰、頸等部位。

雖然帶狀疱疹可能發生在任何年紀,但隨著年齡增長,尤以50歲以上族群最為好發,尤其在免疫功能低下的患者身上,更可能產生全身性水泡。

皮蛇危害1:1年內中風風險急升

中華民國心臟學會理事長李貽恒警告,帶狀皰疹會誘發全身系統性發炎反應,加劇體內發炎與血管病變,一旦血栓阻塞冠狀動脈或腦血管,恐引發心肌梗塞、中風,患者除皮膚出疹,也會出現胸痛等症狀。

根據研究,45歲以上患者罹患帶狀疱疹後,1年內中風風險提高1.3倍。即使過了1年,長期追蹤也發現,12年內發生心血管重大事件的風險提高3成,可見這不是短期的影響,而是對身體長期的健康負擔。

「曾經有一名心臟病患者曾因胸口疼痛,誤以為是心臟病發作,歷經一連串檢查卻找不到原因,直到幾日後出現皮疹才確認為帶狀疱疹。」李貽恒解釋,類似臨床狀況並不少見,都是因為疼痛先於皮疹出現,常與心血管疾病混淆,容易因此延誤診斷與治療時機。

皮蛇危害2:腎友恐加速腎衰竭

不僅只有心血管疾病患者是帶狀疱疹高風險族群,慢性腎臟病患者同樣也面臨威脅。台灣腎臟醫學會秘書長許永和說明,腎臟病患者因長期處於慢性發炎狀態,會干擾免疫細胞正常功能,導致整體免疫力下降,對病毒的防禦力明顯減弱。

研究指出,腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍,若同時帶有慢性腎臟病與心臟病,發作風險更是疊加。尤其腎臟移植病人,因使用免疫抑制劑導致抵抗力長期處在低下狀態,其罹病機率則高達9倍。

許永和提醒,腎友代謝能力較弱,在日常用藥與治療皮蛇時,須由醫師謹慎評估整體治療策略,以避免錯誤用藥干擾腎臟代謝、加劇腎功能惡化,引發昏迷、腎衰竭或其他嚴重併發症。

皮蛇危害3:糖友住院風險飆3倍

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示,台灣糖尿病患者近年有明顯年輕化趨勢,40歲以下盛行率持續上升,這些年輕糖友若血糖控制不佳,伴隨免疫力下降,可能提早面臨帶狀疱疹的威脅。

研究顯示,第二型糖尿病患者罹患皮蛇的風險為一般人的2倍。歐弘毅指出,糖尿病患者感染帶狀疱疹後,病況往往更複雜,容易因疼痛劇烈、併發症增加或血糖波動大而需住院治療,導致住院率約為非糖尿病者的3倍,平均住院時間也多出約3日,進一步增加醫療負擔。

歐弘毅提醒,糖友本身也容易合併其他感染或疾病,一旦皮蛇爆發,處理起來比一般人更困難,也會提升「疱疹後神經痛」的風險,造成持續數月甚至數年不等的慢性神經疼痛,嚴重影響生活品質。尤其對年輕患者而言,慢性疼痛若未妥善處理,可能對工作、睡眠與心理造成長遠影響,形成血糖惡化與併發症加重的惡性循環。

高風險族群應打疫苗降發病風險

歐弘毅建議,50歲以上民眾以及糖尿病、心血管與腎臟病等慢性病患者,應優先考慮接種帶狀疱疹疫苗,並且配合生活作息調整、壓力管理等綜合防護,帶狀疱疹疫苗可降低發病風險,並有效減少疱疹後神經痛。

不少人擔心,帶狀疱疹疫苗是否伴隨副作用?可以和其他慢性藥物一起使用嗎?許永和解釋,目前帶狀疱疹疫苗與慢性病藥物都沒有明顯交互作用,慢病患者不用太過於擔心,「且疫苗保護力可維持90%以上,推估可持續10~15年的保護力。」建議慢性病患者不必過度擔心,及早與醫師討論合適預防方案,增強自身免疫力,穩定病情。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

你的腳跟會痛嗎?

2016-07-12

你的腳跟會痛嗎?(腳底筋膜的處置與預防)

足底筋膜痛(腳跟痛),很多跑者應該都曾經有的現象,尤其是馬拉松的跑者,我也不例外,練跑2年時,隨著月跑量的上升與 42公里的全馬比賽增加後,這個問題就開始困擾我。當然,每個人的現象不太一樣,有人是跑完當天痛,有人隔天痛個整天,有人是不跑時痛,跑了反而不痛,個人的情況不一,但這種都是屬於「腳底筋膜炎」。

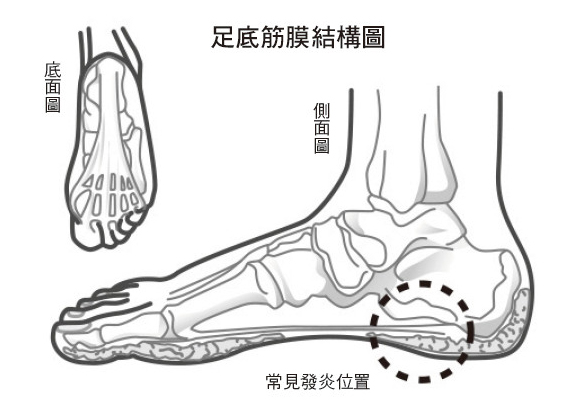

如圖,我們的腳底的跟骨與蹠骨間的一個結締組織,有著豐富的彈性就好像一條橡皮筋一樣,因為蹠骨有5根,所以呈現一個扇形,藉由這條筋膜,可以成為一個天然的避震器,在走路或跑步時會因伸張而吸收地面的反作用力。因此,如果走太多路或運動過度,尤其是跑馬拉松,一跑就是幾個小時,會使筋膜頻繁的伸縮而造成發炎。

發炎的部位就如圖所示,接近腳跟的地方,有人運動完立即會痛(個人屬於此狀況),有人則會隔天才痛,最明顯的症狀就是早上起床第一步踏在地上時所發生的疼痛,症狀嚴重時,會痛到寸步難行,輕微者則走路20 ∼ 30分鐘後症狀就會減輕,那是因為晚上睡覺時筋膜會因休息而放鬆,一起床踏地時會拉開發炎的筋膜造成疼痛,經過鬆弛之後,慢慢就不會這麼緊,疼痛就會降低。

一雙慢跑鞋-足底筋膜炎結構圖

腳底筋膜炎,如何處置呢?

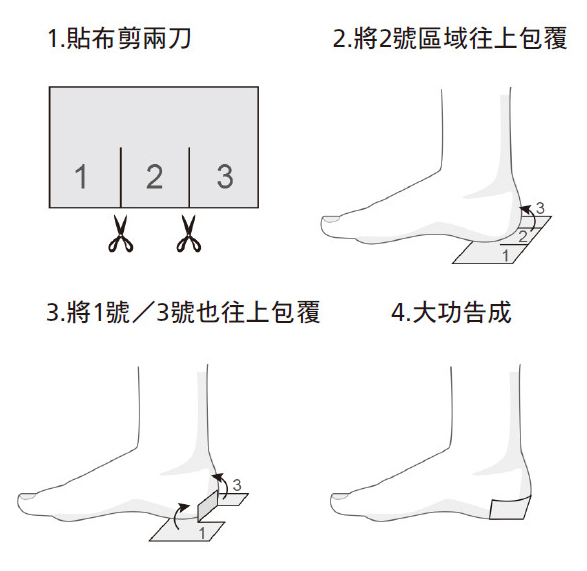

1 跑完會痛的話(急性),在比賽後洗完澡後用痠痛貼布(或其他)剪成如圖的樣式,然後包起來,貼個 8 到 12 小時,效果還蠻顯著的,主要是消炎鎮痛。如果貼布容易掉或沾黏,可以用一雙不要的襪子對半剪斷來包覆(比較通風)。

2 同上,還有一個方式就是冰敷腳跟,在比賽完 3 小時內冰敷較為有效,如果因為環境的關係只能晚上冰敷也可以,冰敷要 10 ∼ 15 分鐘休息 5 分鐘,冰 2 ∼ 3 次。

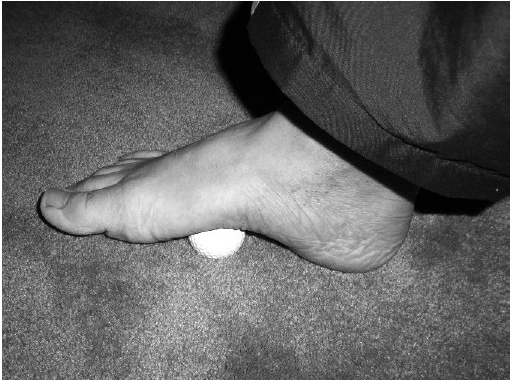

3 平時的恢復與訓練,如果你是上班族,可以在桌下放一個高爾夫球,或用瘦小的易開罐,來按摩腳底筋膜,按摩的方式是來回在足弓與腳跟間,按摩時會有輕微的疼痛,這是正常的。如果在家裡,還可以用小寶特瓶冷凍後來按摩,這樣增加硬度還可以冰敷,用在急性發炎時不錯用。

4 小拉筋,有一個動作很簡單,只要是坐著就可以拉一下,不必脫鞋,就是坐直後,將腳尖用力蹎高 15 秒,腳跟離地,放鬆後,將腳往前伸 30 公分後,腳尖用力往上縮 15 秒,腳跟著地;反覆做幾次。

5 走路,跑完當天(6 小時後),最好走個 3 ∼ 4 公里,這樣可以舒緩腳底筋膜的疼痛狀況,當然這是針對輕微症狀者,如果走時很痛就應該立即以冰敷的方式處理。

踩高爾夫球

預防重於善後,腳底筋膜是可以預防的:

❶ 適量的赤足跑,腳底筋膜發炎,除了使用過度,另外也是過大的伸縮張力所致,腳跟著地的方式,會讓筋膜受力加大,除了增加膝蓋負荷外,也對腳底筋膜有些許影響,因此練習赤足跑可以自然利用腳掌著地而不會壓迫到腳跟與筋膜,確實會帶來改善。

❷ 除了改善腳步的落地部位外,再來就是要放輕腳步,讓腳掌緊緊貼著地面來跑,最好是聽不到自已的腳步聲來求證是否放輕腳步。

❸ 每次一定的里程後就開始疼痛的話,可以事先在賽前 2 小時以上面第1個處置方式,就是先貼上痠痛貼布,通常可以延後疼痛發生的距離,讓你跑得更遠一些。

總之,最有效的還是改變腳底的落地角度與部位,並強化腳底筋膜的組織強度,通常累積一定的跑齡之後,這個惱人的現象會隨著你跑步的積累慢慢消失。

書籍資訊

◎圖文摘自高志明新書《一雙慢跑鞋:一年內完成42K馬拉松訓練計畫》——如果你是初學者有能力跑完5公里的話,這裡有基本的學習課程,跟著課程走,你就可以在1年內完成42KM的馬拉松計畫。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自高志明新書《一雙慢跑鞋:一年內完成42K馬拉松訓練計畫》——如果你是初學者有能力跑完5公里的話,這裡有基本的學習課程,跟著課程走,你就可以在1年內完成42KM的馬拉松計畫。

書籍資訊 請點此