運動星球

慣性偏頭痛?專家:適度運動能降低不適

2019-04-12

許多人都有慣性痛的困擾,可能是因為壓力或是睡眠不足所引起,然而有越來越多年輕人有頭痛問題,大約每10個人就有1人,每年至少因為頭痛症狀而就醫一次。但在過去研究發現,適度運動以及調整生活型態,就能夠減少偏頭痛的發生!

慣性偏頭痛?專家:適度運動能降低不適 ©hawaiipacifichealth.org

運動改善偏頭痛

根據瑞典哥德堡大學頭痛中心的瓦爾奇博士(Emma Varkey)針對一項偏頭痛的研究報告發表,內容是將名有偏頭痛的女性患者隨機分為三組,第一組給予治療偏頭痛的藥物妥泰,第二組組採用放鬆療法,第三一組則在物理治療師的指導下,每週進行分鐘的有氧運動。在過了3個月後,瓦爾奇博士發現,三組人的偏頭痛幾乎都獲得改善,發生頻率下降的程度也差不多。瓦爾奇表示,過去認為藥物跟放鬆療法是較能減少偏頭痛的治療方式,但這次此發現運動不僅有效,而且效果跟前兩者一樣好。他認為,運動可以針對服用藥物但效果不好的患者來改善,而且運動還能提升新陳代謝,是一舉兩得的辦法!

但是,有些人反而是在運動中或是後開始頭疼。

改善偏頭痛的3種方法 ©harpersbazaar.com

運動後引起偏頭痛

被認為是在運動中或是運動後引發頭疼的主因為速度增加太快,但是也有可以是以下幾種原因:

1 運動前沒有足夠的暖身

2 飢餓、血糖太低時就運動

3 運動中未適時補充水分

4 為了減重,突然改變原本的運動量跟食量

5 運動太激烈,導致肌肉酸痛或全身僵、偏頭痛。

6 少數人也可能在規律、適當的運動後頭痛,通常疼痛會持續5分鐘到48小時,尤其在海拔較高或高溫的天氣下容易發生。

運動後引起偏頭痛 ©health.com

然而偏頭痛的病患可以透過細水長流的運動方式來改善,藉著降低運動的強度,可以持續較久的時間,此時體力也能逐漸增加,有關的頭痛的困擾也隨之消失。根據國外一篇針對偏頭痛的文獻報告顯示,一名游泳選手在練習完之後會有很嚴重的偏頭痛情況,但這種情形在實施漸進式的暖身訓練之後改善,最後他可以進軍1500尺的游泳比賽。

資料來源/台灣頭痛學會、Health

責任編輯/妞妞

Heho健康

沒運動肌肉掉到60% 專家:想返老還童運動是王道

2021-03-18

台灣的養老文化,總會把長輩當作不能動的寶物一樣對待,認為好好服侍才是盡到孝心,但往往退休後的好好休息,就會讓很多長輩再也動不起來。而隨著年紀增長,肌肉流失的速度會越來越快,若再加上生病、臥床,之後想再站起來活動,簡直就是難上加難。

沒運動肌肉掉到60% 專家:想返老還童運動是王道

退休後沒運動 肌肉快速流失到60%

其實老年人的肌肉會快速流失,最重要的因素是退休後的「活動量下降」所致,退休生活若沒有事先規劃,經常會出現無所事事的情形。

新樓醫院附設安南診所物理治療師黃宗玄說:「其實不只是老人,健康的年輕人若沒運動,加上久坐或是臥床,都會使肌肉快速流失。尤其大腿的股四頭肌(佔下肢 70%的肌肉),流失速度更快,人在 60 歲時,股四頭肌會衰退為 25 歲時的 60%。」

肌肉減少影響很大,像是吃東西(吞嚥)、上廁所、移位,甚至可能因此而跌倒,造成腦部受傷。若是臥病在床,在久臥之下,關節會變形與肌肉萎縮。

老年人的肌肉會快速流失,最重要因素是退休後活動量下降

長輩需要「有計劃的」肌力訓練

若想增強肌力,就要增加運動量,要能夠維持退休前的活動量,黃宗玄建議可以從減少久坐、臥床的時間開始做起,並多到戶外走走、接觸大自然。

有計畫的肌力訓練菜單:

1. 日常活動訓練:走路、搬物、晾衣服。

2. 進階訓練:爬階梯、坐到站、倒退走。

3. 設計合適的功能性活動,並在生活中落實,可以請物理治療師協助。

下肢運動比上肢更迫切

人體有 70% 的肌肉集中在下肢,所以更需要訓練,黃宗玄說:「也因為大家習慣坐式生活,會讓下肢肌肉流失更快。這影響層面就是造成生活上的移動困難。」

不過,長輩在做運動之前,可能會需要先協助他們建立「安心感」,黃宗玄說:「直接叫長輩進行重量訓練或是運動,其實這違反他們的固有習慣。就像叫一個不愛運動的人去跑步,排斥感一定強烈。因此,可以先幫助長輩減少身體疼痛,讓他們有意願去做進階的動作,會更實在。」

人體有 70% 的肌肉集中在下肢,所以更需要訓練

可以模擬扛扁擔抬東西的動作、蹲馬步來引起長輩們的動機,讓他們不會覺得枯燥無聊。黃宗玄說:「扛扁擔、蹲馬步(常在太極或武術中出現)對老人家並不陌生,可以在進階動作中帶入,引起他們的興趣。」

其他下肢運動,例如,坐在辦公椅上滑步前進的動作,或是坐著、抬腳停留在空中的動作,都是平時就可以做的,這些動作不會用到太多空間,都是不錯的選擇,不過需要注意安全,以免跌倒造成更大的傷害。

文∕莊筱彤

圖∕蘇鈺婷

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】

運動星球

運動健護台灣第一人-甘思元Kenny:習慣決定了我們的未來

2018-09-13

試著用網路關鍵字搜尋「運動健護」四字,你將發現每一筆資料都跟甘思元(Kenny)教練與他創立的健護中心有關。他是誰﹖運動健護是什麼﹖也許多數台灣人不清楚,但網球明星詹詠然、高爾夫球王詹世昌等為人熟知的運動好手,都曾接受Kenny教練的運動健護服務,他是多位國家運動選手的御用健護教練,更是將運動健護帶回台灣的第一人。趁新書《Kenny甘思元運動健護全書》出版之前,運動星球特別造訪本人,透過Kenny深入了解運動健護的世界。

運動健護台灣第一人-甘思元Kenny:習慣決定了我們的未來

進口代理商轉身成教練

外表挺拔的Kenny貌似不到四十的青壯年教練,沒想到一問之下,親切的他笑著表示「我已經53歲了」。是什麼讓一個非本科系、初入社會時當業務的花蓮嬰仔,轉而在38歲時決定踏入運動產業,深耕至今長達15年﹖Kenny表示,就是因為在好山好水的花蓮長大,覺得運動既舒服又能親近大自然,培養出對運動的極大熱忱,雖然升學時沒有報考體育相關科系,但出社會一陣子後思考未來的方向,仍想把自己的興趣擺在第一位。

15年前,當時38歲的Kenny成了創業新手,主要進口德國有機產品在台銷售,這個產品是一種幫助運動選手在運動前、中、後的舒緩乳霜,恰巧透過德國品牌的牽線,推薦Kenny赴德學習產品如何運用在選手上,就此開啟了他對運動健護的興趣。回國後,他將創業主軸「賣產品」轉成「賣運動健護服務」。

Kenny的創業主軸從進口代理商轉變為運動健護服務,圖為Kenny所創力格運動健護中心

師承德、美 一手推動台灣運動健護

在Kenny將「運動健護」帶回台灣之前,這個概念還沒在台灣出現。起初,他赴德學習針對奧運選手的「矯正訓練」,這是類似台灣物理治療師的專業,但德國相當注重「動作模式」的正確性,例如舉手時哪個部位先用力、走路時著地與離地位置。

德國的運動健護(英Performance Coach,直翻「運動表現訓練」)觀念最早是針對選手訓練,分為四個意涵:想法調整、體能訓練、恢復保養、營養管理,目的是協助選手提升運動表現,近年漸漸推廣到一般民眾。在德國,四個意涵仍以體能訓練為核心,但後來Kenny到了美國一座針對職業選手的訓練營學習,發現美國將四個內涵各自發揮地更完整。

Kenny嘗試將運動健護下個定義,應該是「運動健身與照護」。其中照護並不是針對老年人,其實每個人都需要照顧防護自己的身心,這也是運動健護最大的內涵:要照顧好自己就要先觀察自己。然而他指出,很多人不會觀察自己,就算體能很強,但心態不對、亂吃食物、不好好保養,運動表現自然不會變好。

Kenny教練接受訪問時,敘述將德、美運動健護概念帶回台灣的過程

先了解自己再去做! 「心態」是關鍵

運動健護不是copy某個成功人士的作法,而是了解自己的狀態和需求後,再將四大意涵同時投注到生活模式上。 -甘思元Kenny教練

運動健護不是copy某個成功人士的作法,而是了解自己的狀態和需求後,再將四大意涵同時投注到生活模式上。 -甘思元Kenny教練

Kenny曾服務過的選手擴及網球、體操、高爾夫、自行車、鐵人三項、跆拳道等運動項目,更在多場亞奧運擔任中華代表隊的運動健護教練。接觸過這麼多選手,他認為最常見的共通問題點是「沒有了解自己的需求就去做」。

Kenny指出,十幾年前教練對選手的訓練只專注於「給他力量」,但其實有些選手不需要很壯、有些需要柔軟度、有些要加強心肺能力、有些身材應該肉肉胖胖的,因應不同項目,提供給他們的訓練內容就應該不同。例如一名病人去看醫生,如果醫生沒有問診、評估就直接開藥,那病人必定得不到適當的治療。然而Kenny提及,市面上多數書籍、網路文章或YouTube都是上述例子的模式,完全不管使用者狀態,那麼病人不如去藥局買成藥就好,不需要醫師了。

同樣問題落在保養和營養上,許多人想copy成功運動員、知名運動教練的吃法,帶他們的吃法不一定適合你,這又回到同一個問題:你是不是了解過自己﹖而運動健護的意涵是「先觀察自己身體的能力」。

「運動健護」的概念是要健康防護、照顧好自己,而不只是健身練強壯;健身是結果,但先決條件是了解自己的需求。如果把運動健護當作藥,每個人不可能適合同一種藥,而運動健護教練的職責,就是帶著學生去觀察自己的狀態。

Kenny教練為學員調整訓練姿勢

將默默無名選手推向球王的逆轉奇蹟秘密

Kenny坦言自己會「挑選手」,每次接案前他都先跟選手面對面聊心態,如果認知差太多就不合作,因為雙方不對盤、對方不接受教練建議做的改變,合作上也可能事倍功半。

運用運動健護概念,Kenny曾協助當年全台排名僅30名左右,先天條件不突出的高爾夫選手詹世昌,讓他一年內轉變為新人王,之後更成為台灣排名第一的球王。詹世昌如何逆轉奇蹟﹖Kenny表示,過程中運動健護對他的最大幫助其實是「心態」。大多選手都視冠軍為目標,但我提醒他「你可以設定目標,但應把專注放在達到目標前該做什麼事﹖方法是否符合自己﹖對自己的生命是否比較好﹖」而不是為了達標,換來跟家人相處不好、不受同儕歡迎、運動傷害;就算體能強、營養足、保養好,但心裡不快樂,奪得冠軍也不會有幸福感。

「要搞清出人生最主要的核心是什麼!」Kenny強調,無論運動選手或一般人都應該換個角度想,把真正目標放在「讓生命更快樂」,得到好成績則是其中一個方式,在快樂的前提下努力,好成績自然跟著來。

舉例來說,如果一個網球選手漏掉一顆球時一直想著「慘了!我要輸了」,表現必定更不好;但如果念頭一轉,放更大的視野去看生活和人生,放掉那一球失誤或是那一場輸贏,之後表現反而會更好。

習慣決定未來! 從日常動作模式改善運動表現

最後,Kenny以日常習慣影響運動表現的實際案例,作為這次專訪最實用的ending。我們對身體的動作模式,例如撿東西、上下樓梯,不是透過大腦思考控制,而是經由日常習慣運作。如果把這個運作模式喻為電腦程式、人體喻為機器人,人的習慣則可喻為程式運作,包含站姿、上下樓梯、舉手投足各種動作都由程式控制。人們的日常動作跟運動時的動作,由同一套程式控制,也就是說,站姿、上下樓梯的習慣動作,同時會被我們運用在球場、運動場上。

這個觀念在運動表現上相當關鍵!《Kenny甘思元運動健護全書》一書中提及「運動表現沒有開始和結束的時候」,正是點出習慣的重要性。Kenny舉例,路跑風氣盛行,跑者們膝蓋受傷的機率增加,但深究為什麼受傷﹖問題點在日常的身體運作中,太依賴將膝蓋當支點。

為了減少跑步時對膝蓋的依賴,Kenny建議「用屁股跑步」。當然,不是真的讓臀部在地上磨,而將支撐點從膝蓋轉向臀部,如果跑步時膝蓋承受的壓力有100分,現在把50分壓力放在臀部上,跑者自然能減輕膝蓋壓力。

然而「用屁股跑」的動作模式必須從日常上養成,否則跑步時不可能花心思提醒自己「要用屁股跑」,只要平常調整到不易受傷的動作模式,運動時自然降低傷害風險。

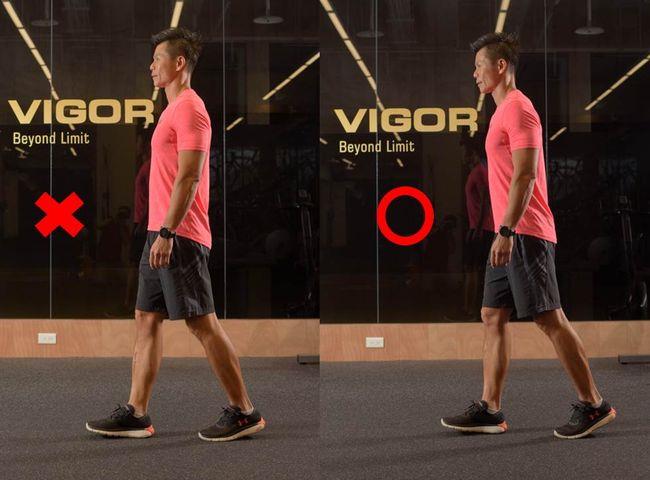

正確與錯誤的走路動作

「習慣決定了我們的未來!」日常生活就是我們的運動場,只有把日常動作模式調整到不容易受傷,在真正的運動場上才不會受傷。Kenny提醒,任何人都應該為自己的健康、生活和生命負責,當有了負責心態,才不會把健康的責任推給醫師、教練,自己下功夫找出該努力的方向。

採訪、撰文/Dama

圖片攝影/楊仁渤