運動星球

運動處方研習營-教練必上的第一堂課:運動處方科學量測與制定

2019-07-04

你是否還在運用傳統或東拼西湊的方式來制定運動訓練課表?其實,這樣的方式並無法適合任何一個人,因為,每個人的運動處方都不盡相同。而運動處方又是什麼?所謂運動處方裡的「處方(Prescription)」兩個字,在醫學領域裡是指醫生針對病人的症狀輕重,給與適合的醫藥來改善患者的病情,因此,運動處方(Exercise Prescription)就是由運動或復健相關的生、治療師或是教練,特別針對一般大眾、復健病患或是運動員等等,依據他們身體的肌耐力、肌力、年齡、心肺功能、柔軟度以及過去病史等等的身體狀況,來制定適合當下的運動強度、項目、持續時間以及頻率,安排精準的個別化訓練課程。

運動處方研習營-教練必上的第一堂課:科學化運動訓練與風險評估

那我們該如何運用科學的方式來制定專屬的運動處方?這裡面將牽扯著風險評估、體適能的量測與運動大數據的分析等等,經由這樣的數據分析與報告,我們才能了解每個人的肌耐力、肌力、年齡、心肺功能與柔軟度等身體狀況,進而安排該如何進行訓練;要用什麼工具訓練以及每個訓練動作該做多久,也能藉由這樣的科學化體適能評估,更快速有效率的達成你所設定的目標,並且減少突如其來的運動傷害。

你是否還在運用傳統或東拼西湊的方式來制定運動訓練課表?

因此,這次運動星球特地邀請到擁有醫學、復健及物理治療背景的長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班教授-王鐘賢先生親自開班授課,透過簡單又明確的課程內容及最新的體適能健康評估系統,特別針對如何運用數位儀器與科學量測方式,從健康體適能評估到開立正確運動處方籤的觀念及技巧,指導你如何在各項運動訓練之前,優先做好風險與訓練評估,並準確的開立出正確的運動處方籤,讓運動訓練更有效率。十分適合想要為學員設定專屬訓練計劃的教練,以及想讓自己擁有更正確運動方式的人。

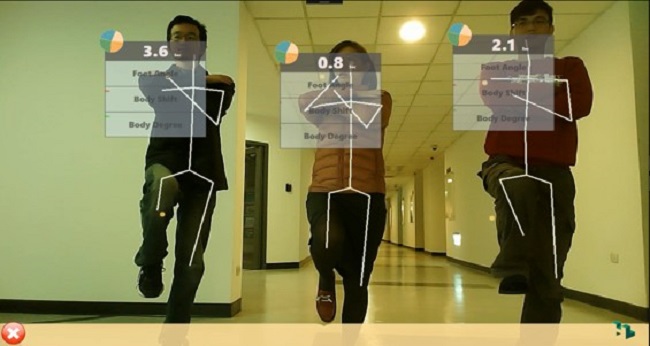

以數位模組系統整合評估出身體肌力狀態,才能制訂適合個人的運動處方籤。

課程內容簡介

PART1.科學化的體適能評估與數位量測方式。

●由基礎的體適能理論課程,了解何謂健康體適能。

●運用科學儀器的量測,評估運動風險。

PART2.運動風險的評估與設定專屬訓練課表。

●從科學與生理學的角度,設計出更適合個人的訓練課程。

●如何由體適能評估系統報告,正確做出精準的運動風險評估。

PART3.運動訓練工具的運用及推敲預知訓練階段的能力。

●有氧運動與阻力訓練該如何搭配,及如何達到更有效的成果。

●如何經由運動數據,設定訓練器材的使用與個人化課表規劃。

●運動恢復的輔助。

專業講師-王鐘賢 教授

●現職

長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班/教授

●經歷

長庚大學 物理治療學系暨復健科學研究所: 教授兼主任

長庚醫療體系 心臟衰竭中心: 心臟復健研究顧問

工業技術研究院 服務系統科技中心: 資深特聘顧問

●專長領域

運動劑量科學化:運動處方與健康促進/疾病預防

結合環境因子之創新復健醫療策略:運動合併低氧介入與健康促進/疾病預防

心臟衰竭之生物/功能指標至臨床治療:轉譯復健醫學之實踐與落實。

●學術成就

第一屆國家科學會委員會 吳大猷 先生紀念獎

國家科學會委員會 [ A 級] 主持人研究獎勵

科技部 大專校院特殊優秀人才獎勵

長庚大學 研究優良教師

中山醫學大學 研究傑出校友

發表國際性學術論文共計一百餘篇(SCI)。論文成果已為復健醫學、運動科學等相關教科書收錄,並獲登載於英國醫學百科全書 [“Exercise and haemostasis in health and disease” on Medical Encyclopaedia]。

擔任二十餘本SCI級國際學術期刊審查或編輯者

長庚大學物理治療學系暨復健科學碩士(博士)班教授-王鐘賢先生。

課程適用對象

1.想要自行設計訓練菜單的人。

2.想要從事專業運動教練的人。

3.想要學習了解科學運動的人。

4.想要讓獲得學員們信任的人。

5.想要知道避免運動傷害的人。

6.想要了解開立運動處方的人。

7.想要進行專項運動教學的人。

8.想要讓自己知識更專業的人。

運動星球

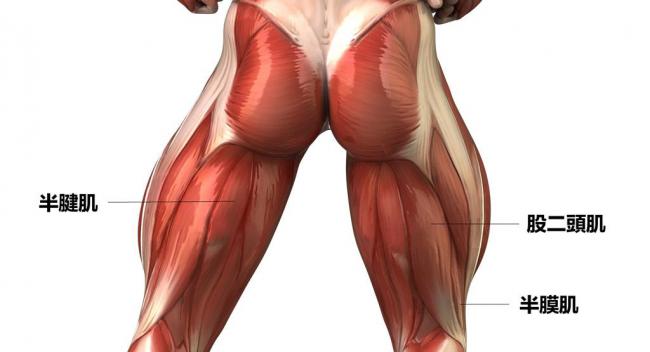

腿後肌腱拉傷 Hamstring Tendonitis

2016-11-23

運動員最常發生後大腿肌拉傷,且演變致慢性發炎。腿後肌Hamstring包含股二頭肌、半腱肌及半膜肌,這三條肌肉在步態的早期站立期幫助穩定膝關節,在站立期後幫助下肢的推進,在搖擺期中幫助控制下肢動力。後大腿肌的受傷,不管是部分撕裂或是完全斷裂,一般發生在肌肉與骨骼連結的肌腱處,常見於短跑者或需要較多爆發力的運動,例如美式足球、網球、足球等。

後腿肌腱拉傷 ©drdavidgeier.com

症狀

典型的症狀為受傷處一壓就痛或腫脹,高抬腿、大跨部或身體前彎時疼痛會加劇,越用力就會越痛;如果局部出現瘀血,連走路都會疼痛,那就表示大腿肌肉有撕裂傷。跑者的部分主要是在快跑加速、跑在有坡度的地方或坐下時,臀部下方或大腿後側的腿後肌上半部會感到疼痛。

如何治療

首先要做身體檢查,確定骨盆沒有不正,或因為其他沒注意到的問題造成疼痛。如果你被診斷為腿後肌拉傷,就要開始做組織按摩,幫助鬆開沾黏和疤痕組織,並增加肌腱部位的血流,以加快復原。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. 《筋膜線按摩伸展全書》,采實文化出版 (2016)

3. runnersconnect.net

4. 骨骼肌肉徒手保健

2. 《筋膜線按摩伸展全書》,采實文化出版 (2016)

3. runnersconnect.net

4. 骨骼肌肉徒手保健

運動星球

肌力訓練、阻力訓練、重量訓練

2016-05-12

在健身中時常會聽到「肌力訓練」、「重量訓練」與「阻力訓練」三個名詞,這三個名詞在訓練中時常會交互使用,雖然說這三個名詞聽起來很像,但實際是,這三個名詞是完全具有不同意思,簡單來說彼此是環環相扣的層遞關係。

©Shutterstock

肌力訓練

顧名思義就是利用各種不同的訓練方式來達到增加肌肉量的訓練,所以只要是能夠「增加人體肌肉力量的訓練」,就是「肌力訓練」,所以是一個相當 「廣義」的名詞,正因為如此,所以在肌力訓練之下就會有很多的子項目,像是常見的「阻力訓練」就是在「肌力訓練」下的其中一環。

©Shutterstock

阻力訓練

阻力訓練簡單來說就是利用外在的「阻力」來進行訓練動作,只要能藉由訓練物體產生的「阻力」,進行「肌肉收縮」的動作都是「阻力運動」,像是利用「負重」、「彈性」以及「水中阻力」等等,都是依靠這些器材或是重量所提供的阻力來做訓練,像是利用彈性帶與滑索的動作就是阻力訓練的一環。比起肌力訓練來說這是一個相對比較狹義的名詞。

©Shutterstock

重量訓練

重量訓練是一個有明確定義的訓練,只要是依靠「負重」來進行訓練,就是重量訓練,最常見的就是在健身房使用的機械、自由重量以及負重練習,都是重量訓練的一種。

所以從重量訓練、阻力訓練到肌力訓練,雖然每個名詞的意思真的很相像,彼此也具有互相關係,但是彼此的意思還是不相同的。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)