運動星球

站10分鐘就腰痠﹖ 多裂肌運動鬆開你的每節脊骨

2019-08-02

人體任何姿勢都要依靠脊椎穩定性,當久站時,脊柱肌力會靠四面八方不同力量用力來穩住身體,時間久了,肌肉韌性和肌力都會疲乏;加上地心引力將身體重量下拉,重量往下壓迫骨骼,所有問題正好匯集給人體中央的龍骨承受,痠麻、疼痛、末梢靜脈回流欠佳…各種問題接踵而至。跟著台灣獨護理師楊琦琳獨創的「多裂肌脊椎運動」,原地運動就能鬆開每節脊骨,更能同時訓練到下半身。

站10分鐘就腰痠﹖ 多裂肌運動鬆開你的每節脊骨

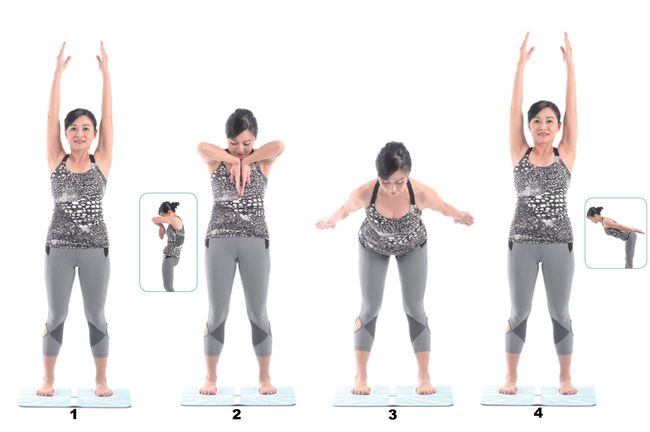

1. 沉脊展胸

做沉脊展胸時,指尖拉正到頭頂維持身體脊椎中線、指節到手背一步一步對貼等動作,除了訓練脊柱肌肉彈性與穩定度,也強化腕關節、肘關節與肩關節的肌力。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。雙手上舉,手臂內側靠近雙耳。

步驟2:雙手一開始從步驟1手掌相對轉為手背對貼、腕關節對碰,並由指尖引導向下,指尖順著從眉心、頸椎、胸椎往下引,帶動胸椎多裂肌肌群一段一段伸展,將肩胛關節外推到兩側最緊的力度。

步驟3:身體重心往前,頸椎與下巴維持一個拳 頭空間。 指尖順腋下、身體兩側延伸到尾椎處。 伸直手臂,手掌向上,脊柱前挺,胸椎 多裂肌肌群收縮挺正。

步驟4:手掌順著外側外展,多裂肌肌群收縮,身 體回正。雙手上舉,手臂內側靠近雙耳, 回到起始動作。對稱性訓練脊柱兩側肌群張力。

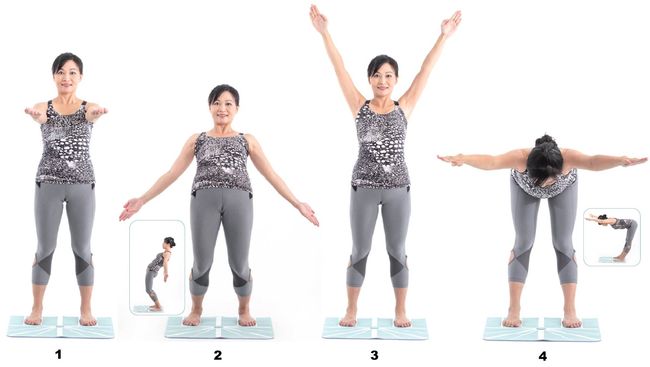

2. 頂髖推腰

頂髖推腰是非常簡單的初階多裂肌肌群訓練,可利用受限空間舒展腰椎疲累、改善尾椎受壓問題。腰椎和尾椎多裂肌肌群收縮時,帶動背部肌群活絡,除了抗地心引力帶動血液循環,也可從腰椎後推和挺直動作間,深層刺激腸胃內臟,達到自我按摩功效。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。 雙手上舉,雙手虎口內扣在髖關節兩側。脊椎維持中立線。

步驟2:雙腿膝蓋打直,重心在腳跟和尾椎後方的點。 身體前彎,腰椎與尾椎多裂肌肌群輕收縮,前傾時保持背部直線。

步驟3:膝蓋微蹲,帶動尾椎往後傾。 腰椎伸展,帶動腰尾椎和骨盆改變位置,並牽動多裂肌的肌纖維伸展。

步驟4:從尾椎帶動腰椎,讓脊柱從側面看呈現C字型,伸展整條多裂肌肌群,讓神經壓迫稍微緩解。

3. 後腰拉脊

適合年長者、低頭族,以及駝背、肩頸痠、下背緊的人,減緩腰尾椎多裂肌肌群不適症狀,訓練多裂肌肌力,並帶動肩關節和肩胛大動作伸展,活化僵硬的肌群。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。 雙手兩側到胸椎正前方,掌心向上。脊椎維持中立線,肩膀放鬆。

步驟2:腰椎後仰,頸椎下巴內收。雙手自然下放,微展開。 膝蓋微蹲,放鬆肩膀力量。

步驟3:雙手往兩側畫大圈,帶動身體前彎拉正。 膝蓋打直,保持脊椎直線垂直於地面。

步驟4:指尖引導帶動身體向前傾,膝蓋打直,使腰椎與尾椎肌群穩定保持在身體正中線。

1→2→3組為一套,建議連續做3套。

書籍資訊

■ 圖片摘自、文章參考自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。

■ 更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

責任編輯/Dama

優活健康網

寒流泡溫泉別大意!這樣做才能避免暈倒與血壓劇變

2025-02-21

入冬最強冷空氣抵達台灣!隨著冷氣團來臨,各地氣溫明顯偏低,不少民眾進行泡溫泉、賞雪等活動。對此,醫師指出,泡湯宜結伴不宜超過30分鐘,有嚴重心血管疾病的朋友則盡量避免;至於上山賞雪除了做好保暖,也多留意是否有頭暈和累喘想吐的高山症狀,做好保護措施才能安心過冬。

溫差增心血管疾病風險

冬天是適合泡溫泉的季節。花蓮慈濟醫院預防醫學中心醫師黃亮凱指出,高溫會使血管擴張,血液流向四肢,造成心臟和腦部的血流供應減少,增加心血管疾病的風險。所以,有心血管疾病的患者,建議先向醫師諮詢後,再選擇合適的泡湯活動,而病情嚴重者更是不建議泡湯。

該如何正確泡溫泉?黃亮凱說明,進入溫泉前先適應水溫,水溫應控制在40度左右,時間不宜超過30分鐘,並避免浸泡超過心臟部位。因為處於高溫環境中會加速水分流失,也要適時補充水分,若有頭暈、胸悶症狀應立即離開水池。

黃亮凱呼籲,民眾避免單獨泡溫泉,最好結伴才能互相協助,並注意避免因站立或換姿勢造成血壓劇變,防止昏倒或意外;血管不好的族群則要多加注意,如糖尿病患者和年長者,建議不超過15分鐘,並避免冷熱交替,減少對血管的壓力。

追雪當心高山症、雪盲症

寒流來襲,不少山區飄下皚皚白雪,不少民眾紛紛上山追雪。黃亮凱特別叮嚀,除了注意保暖之外,應注意高山症的風險,可提前到旅遊醫學門診諮詢,並根據建議服用預防藥物,若是有相關症狀出現,例如累、喘、頭暈、頭痛、想吐等,應立即下山。

黃亮凱補充,台灣民眾比較不熟悉雪地,要特別注意雪盲症的發生,雪地反射的紫外線對眼睛有害,幾乎等同直視太陽,初期眼睛可能不適,若是嚴重可能會導致短暫失明。建議追雪佩戴防紫外線眼鏡或太陽眼鏡,保護眼睛免受傷害。另外,雪地滑倒的風險很高,建議行走時慢慢走,才能避免滑倒。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

減少心臟或血管疾病風險要注意這5個增加好膽固醇的方式

2020-05-20

膽固醇也有分好壞嗎?一般來說我們在體檢報告上所看到的膽固醇,就是被稱為「脂蛋白(lipoprotein)」的物質,通常大家都會將膽固醇分成「好膽固醇」高密度脂蛋白膽固醇HDL-C以及「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇LDL-C,然而,壞膽固醇(LDL-C)因為容易黏附在血管壁上,長期濃度過高時,容易導致心血管疾病發生;好膽固醇(HDL-C)具有抗氧化和抗炎作用,透過研究也發現它的濃度高低與心臟疾病的風險有關。

想要減少心臟或血管疾病風險,你要多注意這5個增加好膽固醇的方式。

對於一般沒有心血管危險因子的大部分人而言,總膽固醇應該要低於200mg/dL以內,而且低密度脂蛋白膽固醇LDL-C應該要低於130 mg/dL以內,除了以上這兩個數值要注意之外,「好膽固醇」高密度脂蛋白膽固醇HDL-C也很重要。根據許多專家的建議基本上要求男生的HDL-C應該要大於40mg/dL,女生則起碼要超過50mg/dL才算合格,以上這些數值都可以當作自己血液中膽固醇是否正常的參考值,儘管遺傳基因上也會影響好膽固醇的多寡,但還有一些日常生活習慣也會影響它的高低,以下將提供5個可以提高「好膽固醇」高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的濃度,想要讓身體更加健康的你就必需要好好注意!

1.使用橄欖油

橄欖油被稱為最健康的脂肪來源之一,一項對於橄欖油與健康狀況的42份研究報告發現,橄欖油是單不飽和脂肪的唯一來源似乎可以降低罹患心臟病的風險。多項研究中還表明,橄欖油對心臟健康的影響之一是來自於高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的增加,這可能是因為它含有抗氧化劑稱為多酚。

橄欖油被稱為最健康的脂肪來源之一,這可能是因為它含有抗氧化劑稱為多酚。

特級初榨橄欖油比加工橄欖油含有更多的多酚,儘管不同類型和品牌的橄欖油的數量仍可能不同。另一項研究為200名健康的年輕男性,每天提供2湯匙(25ml])不同成份的橄欖油並持續3週。研究人員發現,受測者食用多酚含量最高的橄欖油後,其高密度脂蛋白膽固醇HDL-C明顯增加。在另一項研究當中也發現,62名成年人在6週內每天消耗約4湯匙(50ml)高多酚初榨橄欖油時,他們的高密度脂蛋白膽固醇HDL-C也有顯著的升高。除了提高高密度脂蛋白膽固醇HDL-C外,在涉及老年人和個人高膽固醇的研究,橄欖油也提高高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的抗炎和抗氧化的功能。

2.規律的運動

規律的運動對於心血管的健康十分的重要,根據多項研究表明,有許多類型的運動包括重量訓練、高強度的運動或是有氧運動,都能有效的促進高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的水平,綜述研究還表明運動可以增強高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的抗氧化和抗炎作用,另外,也在一項小型的追蹤患有多囊卵巢綜合徵的女性研究中發現,高密度脂蛋白膽固醇HDL-C最容易於高強度運動中增加,儘管沒有更多的研究能了解運動量或運動強度之間,對於HDL-C增加之間的差異,但更低強度的運動似乎也會增加HDL-C的抗炎和抗氧化能力,總體而言維持規律的運動習慣就能有效的增加HDL-C水平。

規律的運動對於心血管的健康十分的重要,無論是有氧或無氧運動都可以增加HDL-C水平。

3.盡快戒菸

我們都知道抽菸會增加身體許多的健康問題,當然也包括心臟與呼吸器官的問題,另一個負面作用是會抑制HDL-C的增加,根據一項針對1500人為期一年的研究中發現,戒菸者體內的HDL-C是吸菸者的兩倍,同時,高密度脂蛋白大顆粒的數量也增加,這將會是降低罹患心臟病風險的原因。

4.控制體重

一項研究檢查了超過3,000名日本超重或肥胖成年人的HDL-C水平發現,減少1-3%的體重會導致高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的升高,在另一項研究中發現,當肥胖和2型糖尿病患者食用限制熱量的飲食,把蛋白質提高至總攝取熱量的20-30%時,他們體內的HDL-C數值就隨之升高。

日本一項研究發現只要降低1-3%的體重,就能讓高密度脂蛋白膽固醇HDL-C提高。

5.多攝取魚油

在一項針對33位心臟病患者的研究中,以每週食用4次充滿脂肪的魚並持續8週之後,發現參與實驗的人整體的高密度脂蛋白膽固醇HDL-C都有增加的趨勢,同時,它們的HDL-C粒度也隨之增加。然而,也有許多的研究發現,吃富含脂肪的魚或服用魚油補充劑也可高密度脂蛋白膽固醇HDL-C,當然,也有一些研究表示,對魚類或omega-3補充劑攝入量的增加對於高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的量並沒有任何的影響。

有許多的研究發現,吃富含脂肪的魚或服用魚油補充劑也可高密度脂蛋白膽固醇HDL-C。

結論

儘管高密度脂蛋白膽固醇HDL-C的量大多數由我們的基因所決定,但依然可以透過後天的日常飲食習慣與生活作息來進行調整,這也包含吃一些健康的油脂例如橄欖油、椰子油或是魚油,並避免食用有害的反式脂肪以及配合規律的運動等等,都可以有助於高密度脂蛋白膽固醇HDL-C對於我們身體健康的好處。

資料參考/NCBI

責任編輯/David