陳柏長

如何將自己的訓練納入菁英跑者訓練元素?

2019-11-26

如何將自己的訓練納入菁英跑者訓練元素?

我們為什麼分享這篇文章?

一般市民跑者能跟菁英跑者一樣嗎?雖然因為太多限制,我們無法達到菁英跑者的成績,但可以從他們的訓練中擷取經驗精華。作者以研究分析短間歇、長間歇、節奏跑、長跑等跑步訓練對菁英跑者的效益,並將菁英跑者的訓練融入一般人、提出實質建議,例如累積月跑量應以幾公里為相對安全且合理的上限?讓我們以菁英跑者為借鏡,反觀、調整自己的跑步訓練。

菁英跑者怎麼成功的

除了東非選手住在海拔比較高的地方,多數菁英選手訓練的內容跟我們似乎也沒差那麼多。我們都有在跑間歇、節奏跑、長跑加上許多的輕鬆跑,整體的課表結構似乎也沒多大不同。 當然菁英選手比我們更早開始訓練、處在更競爭的環境、因為多數是職業選手,所以也只要跑步、休息,相對不用煩惱工作跟運動之間的平衡。

但是我們能否從這些資訊中,去取得菁英選手是如何有效地訓練?我們可能一輩子都無法成為菁英選手,但是也想看到跑步成績的進步;我們可能無法吃下菁英選手的課表,也無法回春從小練跑,但是可以從精英選手的訓練當中,去獲取能放入自己訓練的元素。

肯亞長跑運動員、2012年倫敦奧運會馬拉松銅牌得主威爾森·基普桑(Wilson Kipsang)

菁英選手的成績及訓練課表

2019年這項研究找了85名男子菁英選手,為世界大型賽事冠軍到國家頂尖選手,比賽成績全馬從2:03:23(前世界紀錄)到2:36:15,半程馬拉松58:54到1:08:48,以及目前10公里路跑記錄(26:44)保持人。在IAAF上的積分從494~1285不等。

每個教練或流派對於各種訓練名詞的定義都不太一致,雖然都有間歇,但是各家流派對於強度的定義皆不盡相同,因此需要統合在這篇論文當中的名詞定義,以便於溝通。

.短間歇:200-1000公尺,強度為95-100%最大心率

.長間歇:1000-2000公尺,強度為92-95%最大心率

.節奏跑(Tempo):1000-5000公尺間歇或45-70分鐘

.長跑:強度為82-92%最大心律

以上三種訓練被視為主要的質量訓練,而輕鬆跑或長跑會落在8-40.5公里,強度為62-82%最大心律。長跑或輕鬆跑沒有像質量需要較強的專注度及努力,因此有些人認為這樣的訓練不算是質量訓練。 這項研究室根據菁英選手的問卷及訓練日記,去做分析研究,總共研究每個選手認真開始訓練起,直到他們訓練第七年,利用這段區間的各項訓練去跟成績做比較,試圖找出哪些訓練是較有效果的。

世界六大馬拉松之一:柏林馬拉松

各項訓練跟運動表現的相關性

經過7年的資料分析研究,發現對於運動表現最為相關的是總跑量,意味著跑量的堆積,對成績有最大的影響,這也跟許多教練認為要不斷累積跑量相符合。隨著總跑量增加,在質量訓練很難大量增加跑量的情況下,輕鬆跑也占據累積跑量中很吃重的組成,因此也對於成績有非常顯著的相關性。這些菁英選手的跑量也從第三年的12,000公里拉到第七年的33,000公里。

接著可以看到對於成績的影響,以短間歇及節奏跑最為顯著。進入專業跑者的初期,長間歇仍然有所幫助,但是隨著訓練的資歷越久,長間歇對於比賽成績越來越無法看出明顯的效益。隨著年資的累積,也可以看到越早進入長跑訓練,對於往後長跑的成績越有幫助。

隨著跑量的累積,跑量對成績產生的正相關性逐漸下降,雖然仍是影響成績最重要的訓練,但是效益遞減。而節奏跑卻可以看到隨著年資的增加,對於比賽成績的影響越來越大,這可能是因為這樣的訓練最接近比賽的速度、跑姿及長跑所需的各項元素。

世界六大馬拉松之一:紐約馬拉松

一般跑者可以向菁英跑者學到什麼?

各種訓練書籍、各種跑步理論都有不少選手在使用,不管是菁英選手還是素人,只要好好使用,都能看到課表或是理論的效果。有的學派覺得質比量重要,有些卻認為要大量累積跑量。

菁英選手跟一般人最大的不同就是時間吧!菁英選手可以一日兩跑,一般人能出門每天跑步就已經不錯了。因此素人跑者很難大量去累積跑量,又要同時兼顧質量訓練(這篇文章沒把長跑當質量訓練,但是我認為對於素人這是很重要的質量訓練)。而這對於菁英選手完全沒太大的困難,早上跑完質量訓練,下午還可以輕鬆跑,一般人這樣跑很容易鬧家庭革命。

一些新的科學研究認為,當每週超過112公里,再去累積跑量的效益會降低,而且因為投注過長時間在跑步上,增加受傷風險。我們可以看到菁英選手第三年的平均跑量是這個數字的兩倍左右,但因為同樣時間菁英選手可以跑更多的跑量,因此對於素人而言,每週跑112公里所花的時間,並不會比菁英選手少太多。

一般人有更多工作或家庭壓力,這也被認為會增加運動傷害的風險。因此112公里對於素人是一個相對安全且合理的跑量上限。而且我們同樣在菁英選手的身上看到,累積跑量會越來越沒效益,對於素人最珍貴的就是時間,因此要把時間投資在更有價值的訓練上。

當每週超過112公里,再去累積跑量的效益會降低,且因為投注過長時間在跑步上而增加受傷風險

長間歇在菁英選手上被發現是相對沒效益的訓練,因此素人必須要去思考是否需要去進行較多類似的訓練。

短間歇相對可以證明是不會隨訓練年資而降低效益的訓練,因此短間歇在各式訓練都占有重要的角色。速度訓練的開發,被認為是長跑成績能夠進步的關鍵,不再有過往「速度訓練在長跑上不太重要」的過時觀念。

節奏跑可以訓練有氧系統、無氧系統、乳酸閾值甚至磨練心智。節奏跑可以隨著跑步的年資而更明顯增加運動表現,如果無法好好認真練習節奏跑,那顯然少掉長跑運動中很重要的一項訓練。

雖然有些訓練方式還是以配速表當作訓練重點,但當有新的科技出現,運動員每天的身體狀況可能都有所不同,更應該以較客觀的心率做為訓練強度的衡量方式(除非一直無法準確偵測到穩定的心跳),心跳帶又比光學心率更佳(約只有8成的準確率)。我們也可以看到近年的研究及書籍,在定義強度上都是相當看重心率這項指標,跑者不應被數字困住,但數字卻可以客觀衡量訓練的質量。

延伸閱讀

心率訓練區間運用、狀態監控及限制

馬拉松減量週期 營養補充4步驟

馬拉松成績進步最快的一群人:高齡跑者(長者的耐力運動)

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

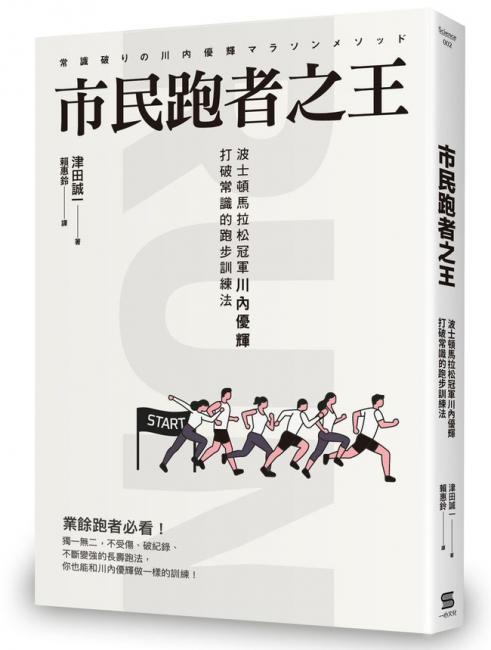

市民跑者之王川內優輝的獨門跑步訓練法

2019-04-09

「市民跑者之王」、「日本最速公務員」川內優輝,最撼動人心的一戰就是在2018波士頓馬拉松的狂風大雨中稱王,一年後,他將以職業選手(而非市民跑者)身份回歸2019波士頓馬拉松。我們以他大學田徑社教練的角度,回顧大學的川內優輝是用什麼跑步訓練法,使他之後步入與眾不同的跑者之路。

市民跑者之王川內優輝的獨門跑步訓練法 ©亞瑟士

練習不要過度提升速度

我(編按:指川內的大學田徑教練)的練習法是以每週兩天的重點(強化)練習為軸心,分別是週三的「速度練習」(間歇跑或配速跑)與週六的「LSD長跑」。

學習院大學的重點練習為每個月繞著駒澤公園的外圍跑一、兩次,其他時間則利用江東區的「夢之島競技場」或澀谷區的「織田田徑場」等田徑跑道來練習。

我很重視在田徑跑道上的練習,因為我想藉此讓選手用身體記住以四百公尺為單位的速度感。在跑道上的配速跑以1萬2000公尺到1萬6000公尺(跑道30-40圈)為主,有時候會把距離拉長到兩萬公尺(50圈)。

提到1萬6000公尺的配速跑,川內大一時一圈(400公尺)的時間是85-86秒(每公里3分33-35秒),升上三年級後,一圈(400公尺)時間是77-78秒(每公里3分13-15秒),而且這是在行有餘力的狀況下跑出來的速度。

間歇跑的練習菜單是以1000公尺及2000公尺為主,總距離達1萬公尺以上。如果是1000公尺就跑10趟,2000公尺則為5趟。

我設定的速度都不快。川內大四的時候,如果是1000公尺的間歇跑,通常以3分5-10秒的速度跑15趟,和其他強校的選手比起來慢了許多。

如果是其他強校像川內這麼有實力的選手,1000公尺最慢也只要3分鐘左右,因為川內跑得比這個速度還慢,感覺就像有10秒左右是慢慢走。以慢了10秒的速度跑1000公尺的話,感覺甚是遊刃有餘。

駒澤奧林匹克公園 @GO TOKYO

降低配速以拉長距離

在跑1000公尺間歇跑時,一般人都覺得要快速地跑完每一趟,但我的想法正好相反。

比起每趟1000公尺都跑得飛快,我把重點調整為縮短休息的慢跑時間。每跑完一趟,在心跳穩定、呼吸調勻之前就開始跑下一趟。這樣比較不容易受傷,還能逐漸增強速度持久力及心肺功能。

川內剛進社團時,對這套練習方式心存疑慮,我告訴他:「不是1000公尺跑得快就好了。比起1000公尺跑得快,更要重視休息的200公尺慢跑。」休息的200公尺慢跑一開始設定為60秒,習慣這個節奏以後再縮短到50秒以內。

我安排的練習課表幾乎不做像400公尺這些距離比較短的間歇跑,反而直接安排10趟1000公尺的練習,等選手習慣後再拉長每趟的距離,例如變成8趟2000公尺或5趟3000公尺。

重點練習以降低配速來拉長距離,但川內反而覺得若不逼迫自己跑快就會有壓力。所以重點練習結束後,我會讓他再跑一趟1000公尺或300公尺的間歇跑,唯有這時不設定速度,任由他照自己的步調跑,藉此「消除壓力」。

大學時期的川內優輝覺得若不逼迫自己跑快就會有壓力 ©馬拉松看世界

練習到停在「還想再跑」的程度最有效

我讓川內完成事前設定的練習菜單後,再依自己喜歡的速度跑1000公尺或300公尺。以300公尺為例,川內起初要花上44-45秒,後來慢慢加快速度,大學畢業時只要41-42秒就能跑完,連他本人也很驚訝。

希望各位讀者不要誤會,並不是因為100公尺短跑的速度變快了,跑300公尺的速度跟著變快;而是因為2000公尺或3000公尺的間歇跑鍛鍊出速度的持久力,300公尺才跟著變快。

我時常告訴川內:「只要先跑一趟300公尺衝刺,速度的練習就沒問題了。就算你的速度不見得能在14秒內跑完100公尺,但速度再掉也掉不到哪裡去,所以不用擔心速度掉下來,不妨確實地讓身體記住『迎頭趕上』的感覺,以培養腳力。一面讓身體記住『迎頭趕上』的感覺,再加一趟300公尺衝刺,如果能在42秒內跑完就太完美了。」

很多長跑選手都能在40秒內跑完300公尺衝刺,但是只要能在5000公尺的比賽中以42秒跑完最後300公尺,幾乎就能打遍天下無敵手。考慮到這一點,我在間歇跑稍微降低配速,縮短銜接的慢跑時間,訓練選手「迎頭趕上」的感覺。

在練習的時候全速追趕,跑到跑姿都亂掉了,或許會覺得很痛快、很有成就感,稱讚自己「幹得好!」那並不是好的練習。在練習後抱著「還想再跑!」的心情下結束練習,反而能提高練習的效果,下次從事相同的練習時會不會覺得「想跑」也是判斷的指標之一。

2018年4月川內優輝在低溫風雨中奪下2018波士頓馬拉松男子組冠軍

書籍資訊

◎ 以上文章摘自一心文化出版,津田誠一著作、賴惠鈴譯《市民跑者之王:波士頓馬拉松冠軍川內優輝打破常識的跑步訓練法》一書。

本書特色

川內高中時期曾受過傷,並且有1年無法好好跑步。畢業後沒有成為職業跑者,反而是當起上班族,利用業餘時間訓練、週末和假期去比賽。個人馬拉松最佳成績跑出2小時08分14秒,擠身世界一流菁英之列。截至目前創下世界金氏紀錄,累積了85場全馬完賽時間2小時20分以內,他也參加過兩屆世錦賽和一屆奧運會,所以日本國內都稱他為「最強公務員」或「市民跑者」,是跑者勵志代表人物。因為曾經受過傷,並且是市民跑者的身分,使用了本書的練習法讓他找回自信與成就,而這樣的練習法也適用於廣大的一般跑者。

「川內訓練法」打破跑界常識:

1.速度練習及長跑都必須從一開始就保持固定的速度跑到最後。

2.重點練習一週只要兩次,其他天都以慢跑來消除疲勞。

3.減少練習量反而能刷新紀錄。

4.不做短距離的間歇跑,直接做1000公尺或2000公尺的間歇訓練。

5.以參加比賽來代替重點訓練。

6.間歇跑的休息區間要縮短,讓身體和呼吸還沒完全恢復下就繼續下一趟衝刺。

7.需要工作的平日就算只慢跑30分鐘也無所謂。

8.長距離的跑步,維持膝蓋彈性、保護膝蓋才是關鍵。

9.練習時,狀態越好越不要拚命跑,練習只要八分飽就好。

10.LSD中間用走的也沒關係,只要能在3小時內慢慢走完即可。

◎ 更多一心文化出版《市民跑者之王:波士頓馬拉松冠軍川內優輝打破常識的跑步訓練法》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

ADA第五屆慈善、聖誕路跑 用行動響應公益 邀請您一起跑‧漫漫愛!

2017-07-31

ADA第五屆慈善、聖誕路跑將於今年12月23日於新店碧潭東岸廣場開跑,台北市建築世代會以行動響應公益,特地與台東孩子的書屋一起合作發起戶外路跑活動,延續去年「聖誕公益路跑趣」活動,再次邀請大家以行動響應這份支持,將全民對運動的熱忱轉化為無價的愛心!活動報名費將全數捐贈給孩子的書屋,網路報名從7月19日下午4時起開放,網路報名請連結《活動咖》,相關資訊可參考聖誕公益路跑趣粉絲專頁。

ADA第五屆慈善、聖誕路跑將於今年12月23日於新店碧潭東岸廣場開跑。

孩子的書屋成立於1999年,迄今已邁向第十八個年頭,主要在照顧台東地區缺乏關懷的兒童,台東由於地處偏遠,人口外流嚴重,在家庭結構不完整的情況下,讓許多孩子被家庭、學校所忽略而自我放逐,孩子的書屋是當地弱勢孩子們的避風港,也是給予他們重新成長的第二個家,我們期許透過ADA第五屆慈善、聖誕路跑的報名費所得,讓那些被大人也被自己放棄的孩子,找回自己、找回自信,重回學習軌道。

ADA第五屆慈善、聖誕路跑,共有12公里、7公里兩個組別,預計各開放2500個名額,報名選手除了可獲得Nike紀念跑衣、美麗華摩天輪免費卷、麗寶樂園折價卷等贈品外,為了回饋跑友,還可獲得一張書屋孩子繪畫的聖誕畫作明信片,另外只要在規定時間內完賽,皆可獲得精美完賽獎牌和多樣豐富的伴手禮,誠摯邀請大家一起共襄盛舉。

ADA第五屆慈善、聖誕路跑

date 2017/12/23(六),下午16:00起跑。

place 新北市新店區碧潭東岸廣場

races 12公里/7公里

web 活動咖報名網

place 新北市新店區碧潭東岸廣場

races 12公里/7公里

web 活動咖報名網