運動星球

美國研究:肌肉多的人,免疫力較高且癌症死亡風險降33%

2020-02-07

肌肉是人體重要的組織,對於各種代謝有著積極的作用,像是減重、提升免疫力,都需要足夠的肌肉量。同時對於癌症病人來說是更有幫助。根據研究顯示,定期有在做肌力訓練以及肌肉量較高的癌症患者,死亡風險低了33 %,因此,千萬別忽略肌肉的重要性。

美國研究:肌肉多的人,免疫力較高且癌症死亡風險降33% ©technologynetworks.com

根據一項發表在《The Lancet》的研究顯示,肌肉品質低的癌症患者有更多的併發症、更長的住院時間和更低的生存率。此外,還有一項由美國馬約醫院(Mayo Clinic)針對 2,863 名 18~81 歲癌症倖存者進行的研究,發現有接受肌力訓練的癌症病患,死亡風險降低了33%。新的研究團隊針對 250 名患有實體癌症的患者進行分析,發現肌肉減少症患者出現了較差的功能狀態,併發症較多。此外,肌肉減少的患者,生存期較短、生活品質較差,他們歸納出男性、直腸癌症患者以及 65 歲患者,肌肉減少的程度最為顯著。

肌肉能對抗發炎,進而降低癌症致死率

新生成的肌肉在運動收縮後,會分泌上百種細胞激素、生長因子等,這些統稱為肌肉激素(myokine)。如同荷爾蒙,這些肌肉激素也會經由血液循環作用於身體其他部位。其中一種肌肉激素是介白素 6 號(interleukin 6,IL-6),有抗發炎作用。由於慢性發炎會促進癌症發生,IL-6 可能藉由抑制發炎反應而減少癌症發生。當 IL-6 作用於脂肪組織時,能促進脂肪分解與消耗,幫助體重控制。由於肥胖也是癌症的危險因子,減少過多體脂肪也能減低罹癌風險。因此,要增加肌肉量才能提升免疫力。通常增肌的方法不外乎飲食、肌力訓練,但睡眠也是非常重要的一環。

2週不運動,心血管功能下降1.8%

根據歐洲糖尿病研究協會(EASD)在2019年初時,公佈了一項研究不運動對身體的研究。他們從研究中發現,對於年輕的非肥胖成年人,即使短時間不運動和久坐,也會影響身體健康。首先,他們先調查參與研究的人員他們平時的走路步數,發現他們平時每天能走1萬步以上,但為了實驗,於是要求他們平均每天減少約1萬步的運動,並且增加了103分鐘的坐著時間。然而過了14天後,他們的心血管功能下降了1.8%,而且心肺功能下降且腰圍也增加,但是,恢復正常活動14天後,血管功能恢復到了原先的水平。

此外,據刊《康復醫學雜誌》(Chinese Journal of Rehabilitation Medicine)一項針對不運動降低肌肉量的研究顯示,只要不運動兩週,肌肉量明顯會下降。研究找丹麥哥本哈根大學將參試者用一條腿部固定器綁定,保持不動2個星期後,年實驗者的腿部肌肉平均減少485公克,而老年人腿部肌肉平均減少250公克。換句話說,這意味著年輕人肌肉力量降低了1/3,其腿部肌肉力量衰退程度,相當於衰老40~50年。

©.insider.com

不運動肌肉就會流失

人只要不固定持續運動從30歲之後,肌肉就會以每10年3-5%的速度減少!大多數的人從出生到30歲時會讓肌肉的成長達到巔峰,但30歲之後你開始失去肌肉質量和功能,這種與年齡相關的肌肉質量、力量和功能的喪失,它的速度可能比你所想像中的更快。我們人體的肌肉量約佔體重的30-50%,但實際的肌肉量就必須看每個人的身體健康以及遺傳基因來做決定,然而,隨著年齡的增長我們身體的肌肉組織、強度與耐力都會漸漸減少變弱,有個研究也指出人類從40歲開始到70歲左右,肌肉量每10年會以8%左右的速度減少,我們用一位男性來做換算,30歲時他擁有20公斤左右的肌肉,到70歲時會減少大約5公斤的肌肉量。然而,肌肉變少就會開始影響我們的日常生活與移動功能,間接會讓身體的體脂肪量變高(在體重總量不變的狀態之下),這些脂肪就會堆積在身體內部的內臟器官上,進而影響身體的健康指數。

就目前已知的情況來看,培養規律運動和吃富含蛋白質的飲食,可有助於保持或增加肌肉。制定運動計劃,調整飲食方案,增加體內肌肉品質,才能在對癌症等疾病的過程中佔據優勢。

資料來源/HEHO健康網、Technology

責任編輯/妞妞

運動星球

美國研究發現:保持樂觀心態的人特別健康與長壽!

2020-07-29

你是天生就比較樂觀的人嗎?遇到事情都有大而化之的心態?如果是,恭喜你!根據美國研究顯示,個性較為開朗的人,除了能免疫許多疾病外,壽命也會較長。因此,常常聽到說要笑口常開、不要太常生氣,真的對身體以及心靈都非常有幫助。

美國研究發現:保持樂觀心態的人特別健康與長壽! ©inc.com

樂觀程度高的人,平均壽命較高

根據一篇發表在《PNAS》上的最新研究發現,樂觀程度最高的人,平均壽命比那些很少積極思考的人的壽命長11%~15%,樂觀主義者活到85歲甚至85歲以上的機率也最大。研究者還發現,即使我們考慮到社會經濟地位、健康狀況、憂鬱、抽煙、社交、不良飲食和飲酒等等因素,但是研究結果依然成立。意思是,即使有不良嗜好,但個性較樂觀還是較為長壽。美國波士頓大學醫學院精神病學助理教授、研究的主要作者萊溫娜(Lewina Lee)表示,這是第一個研究樂觀情緒對長壽的影響的研究,此研究讓人了解到心態以及心靈健康更為重要。

©nyshcr.org

訓練大腦讓你變得更樂觀

根據國外針對一對雙胞胎的研究中發現,大約有25%的樂觀情緒是由基因決定的,剩下的取決於我們自己,以及我們如何應對生活中的日常事物。因此,如果你總是對生活中的壓力無法釋懷,請別擔心,研究證明,你完全可以訓練你的大腦讓它變得更加積極。 威斯康星大學麥迪遜分校的精神病學教授戴維森(Richard Davidson)表示,樂觀情緒可以用訓練得到增強或說培養樂觀情緒,培養樂觀精神和其他積極的品質,確實有可能顯著改善健康相關的結果,包括壽命。然而腦力練習會改變大腦的功能和結構讓這些功能和結構發揮出一些積極的人類品質。

©powerofpositivity.com

每週運動1小時,好心情指數會提升50%

根據美國杜克大學的研究團隊發現,如果正常人每一個星期花上約60分鐘的時間運動,好心情的指數會提升50%。換句話說,一個正常人每個星期只要增加1個小時的時間做有氧運動,像是騎單車、打拳擊等,這樣就能提升好心情、降低負面情緒的機率50%。此外,杜克大學的精神科主任醫師特別強調:「很多對心臟好的東西也是能同時增加好心情,此外有非常好的效果,而運動就是其中之一!」

除了運動外,寫下讓你感恩的事情,這同樣也可以改善你的人生觀。許多研究表明,透過打破傳統的消極思維方式,用樂觀主義練習感恩,這樣絕對可以提高好心情。

資料來源/THE LANCET PSYCHIATRY、HEALTH LINE

責任編輯/妞妞

運動星球

太P力脊椎運動—保健脊椎,健康沒煩惱!

2016-10-06

脊椎運動起源

脊椎是人體的主要架構俗稱"龍骨",是人體最重要的骨髓。它貫穿我們的神經傳遞,從大腦到末梢環環相扣。

太P力脊椎體況管力運動(Spine Exercise of Taichi+Pilates+Body Mechanics,簡稱TPM)即在於綜合基礎理論從人體生理解剖學、運動生理學及物理學的知識,重新詮釋太極導引(Taichi Dowing)之鬆沉勻柔的肌肉旋轉精神、彼拉提斯(Pilates)核心肌群肌力穩定訓練、身體力學(Body Mechanics)運用力學原理维持和控制身體的的平衡。

而TPM脊椎穩定運動一直是十分受重視的姿勢不良改善運動,其強調將一個肌肉功能有肌力和柔軟的對稱訓練,使脊椎藉由脊柱四週的肌肉,多裂肌群收縮控制使之保持在最穩定的、中間的及平衡的人體垂直線,在此體態下進行所有的工作或日常活動。

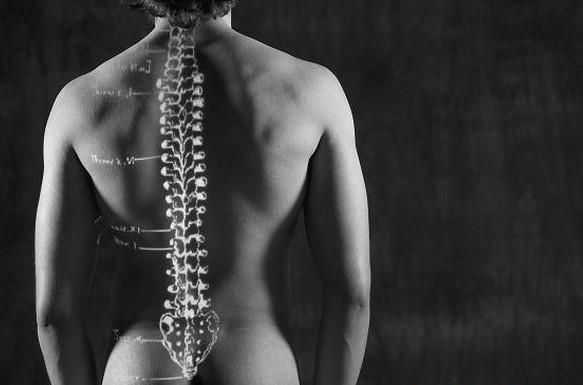

脊椎的構造

脊椎有這四個生理彎曲形態分為頸椎、胸椎、腰椎以及尾椎。脊椎作用是承載人體重量。對於身體的壓力以及五臟六腑都能提供足夠的保護,而為了達到更好的平衡重量壓力以及保持足夠的彈性而產生。而脊椎承受了人體重量的絕大部分壓力,如果我們背部的大肌群沒力氣將我們脊椎拉回正確的位置,這樣會造層駝背,而駝背會間接影響到椎間盤,使我們身體失去平衡。

脊椎 ©life.ettoday.net

而人類的壽命平均約80歲,我們並非能一直依賴外在的協助,需要達到自我的身體肢體平衡、肌力訓練、儀態美學、身心靈全方位照護才能讓身體更健壯。當我們在日常活動時,常常會略到我們的脊椎,脊椎生病後我們也沒意識到,當脊椎生病後會導致內臟病變以及後續身體上的疾病。

而從上小學6歲開始,小朋友的脊椎已經嚴重歪斜和背肌張力失衡,從開始背書包上學開始寫功課到做報告、看黑板到成年開始用平板電腦,十幾年的生活錯誤姿勢養成了這些慣性動作。當人體長時間處於某一特定姿勢,例如:長時間打電腦玩手機、翹腳、坐姿不正確…等等,或精神長期處於緊張狀態,這些生活中的動作長時間累積下來,會造成椎間盤錯位、異位,椎間板凸出,甚至於脊髓神經被壓迫後產生腫痛與萎縮。再來會延伸到我們全身五臟六腑各部位,而導致酸痛及各種疾病,例如:失眠、頭痛、高血壓、心臟病、坐骨神經痛、腰酸背痛、便祕、排尿困難、造血功能失常、呼吸困難、胸悶、倦怠等等…..多種病症。

孩童從6歲開始就背包包 ©pricerunner.dk

脊椎病不限制於任何年齡,上至兒童下至老年人都有機會發病。但我們可以透過太P力脊椎運動去達到身體與脊椎的互動。我們需由基礎的脊椎中線穩定訓練中,找到自己最正確的脊椎位置以練習控制穩定肌群,進而在重複練習多裂肌群肌纖維長度和韌性下,藉由重覆練習以期建立大腦中正確的運動模式。脊椎運動以"安全"為最重要的依據、安全角度需在人體中線角度進行、脊動墊簡易掌握力學的中央點。

趕緊預防以及保護我們的脊椎,避免在脊椎生病後導致一堆可怕的疾病跑出,到時候不僅要花上一大筆錢治療還會對傷體上有更大的傷害。

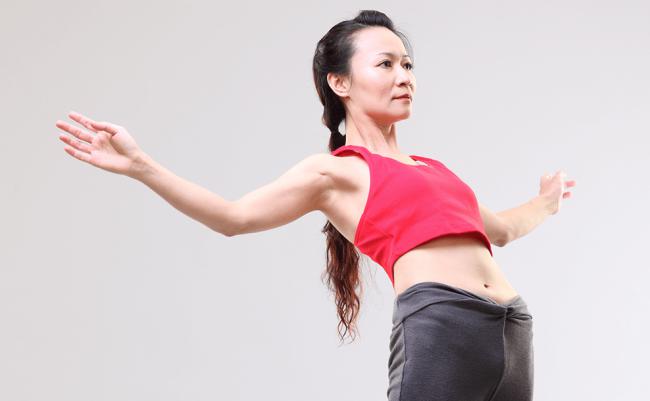

太P力脊椎運動創辦人楊琦琳老師,原本的工作來自台北榮民總醫院臨醫護,曾經也任職過松山醫院加護病房護理師,在2000年長期在醫院輪值夜班身體狀況開始出現一些毛病,進而開始接觸太P力脊椎運動,透過太P力運動改善身體上許多機能,讓身體更健康,整個人容光煥發。

脊椎運動創始人—楊琦琳老師