運動星球

國人常見的5大問題指甲 你中了哪一個?

2020-03-10

指甲問題總是經常被人忽略,雖然它佔全身小小的一部分,但如果問題不解決或是不預防,恐怕導致長久的全身性困擾!中華民國手足保健教育協會理事長李安騏在搭配新書《指甲健康研究室》的「指甲危”肌”解除 手足護理實務課程」中,指出國人常見的5大問題指甲/足底類型,包括捲甲、嵌甲(甲溝炎)、灰指甲、雞眼、拇指外翻,並一一解析產生成因、預防與解決方法。

國人常見的5大問題指甲 你中了哪一個?(圖為指甲危”肌”解除 手足護理實務課程上李安騏講解)

李安騏著作《指甲健康研究室》

捲甲

捲甲的外觀是指甲捲曲變形,除了天生性捲甲,還可能因為指甲修剪不當、指頭與鈍物碰撞的外傷、鞋子選擇不當(如過窄的尖頭鞋),或是櫃姐、空姐、舞者等工作型態,讓指甲慢慢改變生長的過程;另有研究發現,缺乏鐵、鋅或B12的飲食,會導致指甲更容易向上彎曲,而體重過重、拇指外翻也都是可能成因。

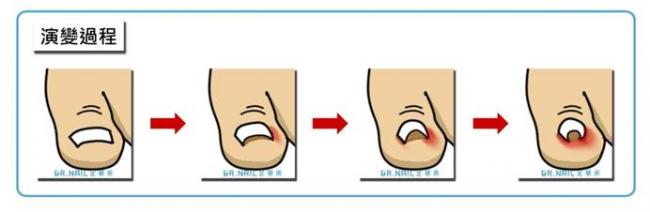

捲甲的演變過程

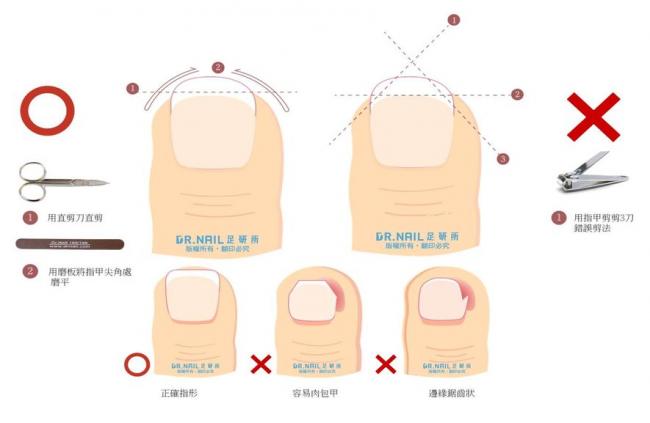

解決方法:除了避免上述不良習慣發生,如果是已被捲甲困擾的人,可先將嚴重程度分為輕、中、重度。輕度通常發現得早較好處理,首先要學會正確的剪指甲方式(圓弧狀方型),剪對了指甲即可減除痛感;也可搭配軟化指甲的保健品,如指緣油、含丁香/蜂膠抗菌軟膏等;另一種方法就是用膠帶固定。如果嚴重度已到中重度,可請專業人員協助護理。

修剪指甲的正確方式

嵌甲(甲溝炎)

嵌甲是指甲因生長方向不正確,嵌進肉裡而產生指甲周圍皮膚組織紅腫、發炎、疼痛或流膿。由於嵌甲非常疼痛且容易復發,使患者長期為嵌甲所苦,嚴重影響生活和工作,如果置之不理任其惡化,更可能導致整個指頭腫脹、行動不便。

兒童和成人都可能發生嵌甲。以兒童來說,學步時容易跌倒又沒剪好指甲、激烈運動時衝撞到腳趾,都可能造成嵌甲;對成人而言,穿過窄的高跟鞋、皮鞋或是靜脈曲張襪,都可能導致嵌甲。其他原因與捲甲的後天成因類似,包括指甲邊緣修剪得過深過低、體重過重、拇指外翻等。

解決方法:嵌甲依嚴重程度可分為四個階段-輕度、中度、重度,以及蜂窩性組織炎。預防勝於治療,平常就應正確剪指甲、利用指緣油等產品按摩手指腳趾周邊皮膚、盡量穿寬楦鞋子並綁緊鞋帶,避免穿高跟鞋或皮鞋;當嵌甲合併甲溝炎的傷口時,洗澡後把指縫、指面擦乾,塗上藥膏避免傷口持續發炎;也要避免過度擠壓,易流腳汗者可改穿五趾襪,讓腳多多透氣。 如果嵌甲情況嚴重,在選擇口服藥治療、拔指甲手術之前要三思它的復發率或其他後遺症,建議尋求專業的嵌甲護理。

嵌甲引起的發炎反應,包括紅、腫、熱、痛

灰指甲

「灰指甲」是指甲被黴菌寄生,造成指甲變灰、變黃、變厚的情形。初期外觀只是一小塊變色,在指甲下方可見增厚的皮屑,嚴重時整個指甲變形,一旦到達此情形,就算每天擦藥效果也不佳,因為粗厚的指甲會妨礙塗抹藥物的穿透。

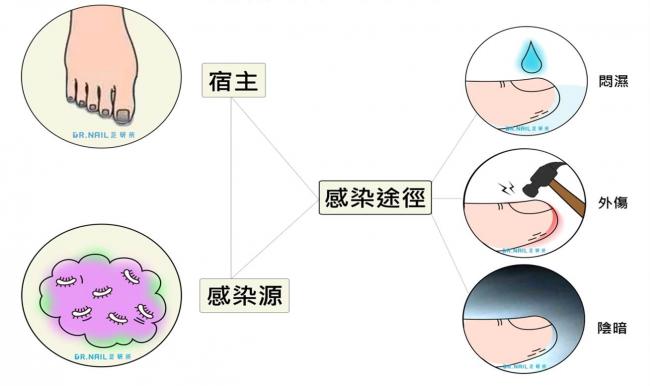

因為灰指甲的感染源是黴菌等菌種微生物,任何會接觸皮膚的媒介物質,如水、空氣、地板、共穿拖鞋都可能感染,也因此,在游泳池、溫泉、三溫暖等潮濕環境更易受感染。而人在免疫力不佳、壓力大、作息不正常、熬夜,尤其是皮膚完整性不好(例如開放性傷口、脫皮、脫屑、皮膚乾裂)時,同時存在上述環境元素,就可能形成灰指甲。

解決方法:預防上,避免指甲有外傷及過多化學藥劑的刺激、指甲受傷時盡快處理,否則容易因受傷或細菌感染而發炎,導致指甲變形有縫隙,讓黴菌有機可趁而感染灰指甲。皮膚有黴菌感染(尤其香港腳)時應儘速處理,做徹底的治療,以免黴菌傳染到指甲。易流腳汗者可穿五指襪,降低感染機率,並避免長時間暴露悶熱潮濕。

灰指甲的治療方法包括口服藥、擦藥、拔指甲手術,以及集聚專業性的菌絲分離術搭配西方草本萃取物保健品。接受治療前,必須考量各方法的不良反應、併發症等利弊。此外,有個常見的錯誤觀念,以為拔除灰指甲就好了,其實這只是暫時的,因黴菌已侵犯甲床及指甲旁的皮膚,而在此黴菌環繞的環境中新長的指甲,仍會成為灰指甲。

灰指甲感染途徑

雞眼

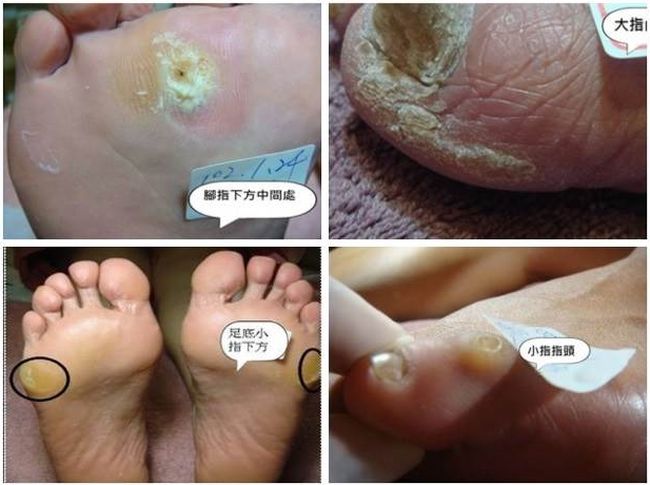

主因腳底接觸鞋面的部位,出現局部過度受壓或摩擦造成。最常發生在鞋子內部不舒適或不符合人體工學,使某個部位重複受壓。通常女性的發生率會比男性高,主要跟女性的鞋子較多為了造型美觀而忽略人體工學的舒適性,造成腳趾扭曲、外翻或不當受力而擠壓出雞眼。

當腳指頭長時間擠在狹窄的尖頭鞋裡,腳底某處自然形成厚繭,若不去理會,將一直往皮膚內長成一個硬塊(錐體狀),讓人走起路來疼痛、行走困難,此時因為怕雞眼疼痛而刻意改變走路姿勢,反而導致腳底其他部位過度受壓,形成多處雞眼。

容易產生雞眼的部位

解決方法:穿不合腳的鞋子是雞眼產生主因,因此避免穿高跟鞋、盡量選擇平底鞋及舒服的鞋子,是根治雞眼的好方法。此外,每天早晚擦足霜並搭配足底磨板、足浴泡腳、養成在家穿拖鞋出門穿襪子的好習慣,都可減少皮膚因乾燥磨擦而產生硬皮、厚繭或雞眼。

許多雞眼患者恨自己用10%水楊酸冰醋酸來進行外敷,但要根據自己的足部皮膚狀況合理使用,建議尋求專業醫師或足科照護師的意見。

用足底磨板減少皮膚的硬皮、厚繭,避免造成雞眼

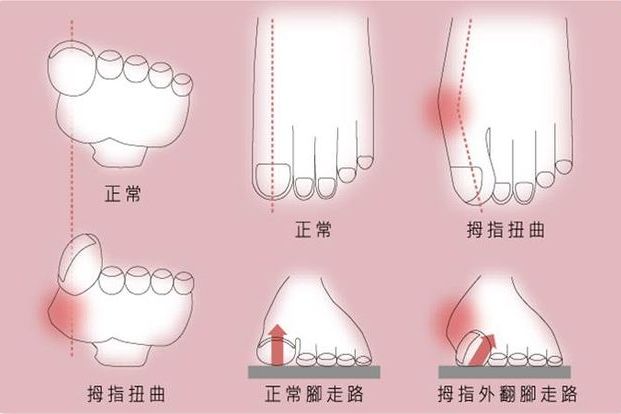

拇指外翻

拇指外翻可說是許多女星的痛,包括徐若瑄、大S、楊紫瓊、維多利亞等國內外女星都深受其害。為什麼呢?因為經常踩十幾公分的高跟鞋加上久站久走,就是造成拇趾外翻的元凶!因此女性發生率高達40%,是男性的兩倍以上。除了上述原因,也可能因為遺傳體質、體重過重、韌帶鬆弛、扁平足而造成拇趾外翻。

一般拇指外翻的角度小於15-20度屬於正常範圍,而一般人都是等到大拇指的關節、滑囊開始疼痛,才發現自己有拇指外翻,且隨著年齡增加會越來越嚴重。

拇指外翻的外觀

解決方法:目前什麼是最佳治療方法未有定論,建議先找具有專業足部診側設備的單位做徹底足部檢查。如果症狀較輕,先換穿寬楦鞋子、拖鞋,穿有弧度的足弓墊來緩解站立與走路對腳尖的壓力,以減少腳趾頭的負擔。如果症狀嚴重,經過專業評估後,接受手術、穿矯正鞋足弓墊、配合拇指外翻矯正輔具等,都能改善這個棘手問題。

拇指外翻矯正輔具之一 - 矯正襪

書籍資訊

• 文章摘自莫克文化, 李安騏著作《指甲健康研究室》一書。

本書特色

《指甲健康 研究室》由中華民國手足保健教育協會理事長 李安騏撰述,中華民國手足保健教育協會資料及案例提供,將十多來的臨床問題手足指甲照護案例,整理出系統而實用的知識。本書從指甲的形狀、成長的構造、平時的保養指南、如何從指面的看健康的方法,為讀者建議了居家實用的手足指甲照護建議。此外,對於患有問題指甲者,提供實際案例,與最前延的照護方案。輕忽問題甲對亞健康者的手足,尤其是糖尿病友有更大的傷害,本書希望提醒讀者重視指甲問題,讓疑惑化為行動,及早的恢復健康。另外,許多有志從事美甲、足療、護理的朋友,可進一步了解如何進入足科照護的領域,成為與歐美同步,具有前景的足科照護師。

• 更多莫克文化《指甲健康研究室》一書資訊 請點此

指甲健康研究室

資料來源/李安騏

攝影撰文/Dama

優活健康網

久坐造成屁股疼痛或腳麻的問題 有可能是「梨狀肌症候群」在作怪

2024-02-07

41歲劉小姐,右腰以下從臀部到大小腿疼痛已經好幾個禮拜了,且近日疼痛感加劇,連輕觸皮膚都有明顯的痛感,吃止痛藥也無法緩解,活動及翻身轉側都需要小心翼翼,連帶晚上睡眠也受到嚴重影響,她到診間就醫時詢問:「這是不是坐骨神經痛呀?」但經中醫師觸診及理學檢查後發現,判斷主要是「梨狀肌症候群」在作怪,也會出現類似坐骨神經痛的情形。

經常久坐造成屁股疼痛或腳麻的問題,有可能是「梨狀肌症候群」在作怪!

柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰表示,坐骨神經是人體最長、最粗的神經,是由第4、5腰椎及第1、2、3薦椎神經根所組成的一條神經,正常會從骨盆穿過坐骨大孔、深臀肌群,沿著大腿後側到膝膕窩分成脛神經及腓神經,支配小腿、足背和足底,下肢的感覺和運動功能幾乎是由坐骨神經所掌管的。

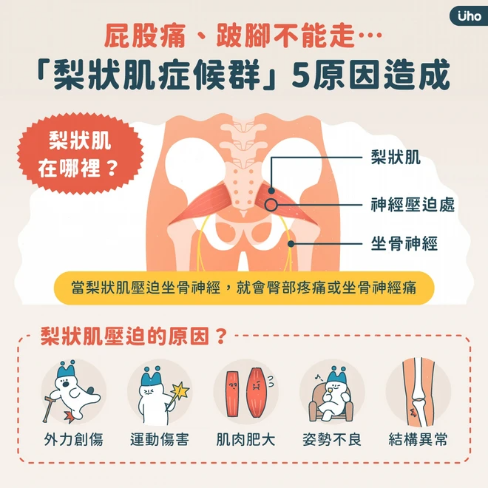

許益彰指出,在臨床上,坐骨神經痛是指骨刺、腰椎狹窄、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀壓迫到坐骨神經,造成下肢麻木、疼痛甚至無力的症狀;但若坐骨神經受到深臀肌群(梨狀肌、孖肌、閉孔肌、股方肌、近端大腿後肌等)的壓迫,也會出現類似坐骨神經痛的情形發生,其中又以梨狀肌最常見。

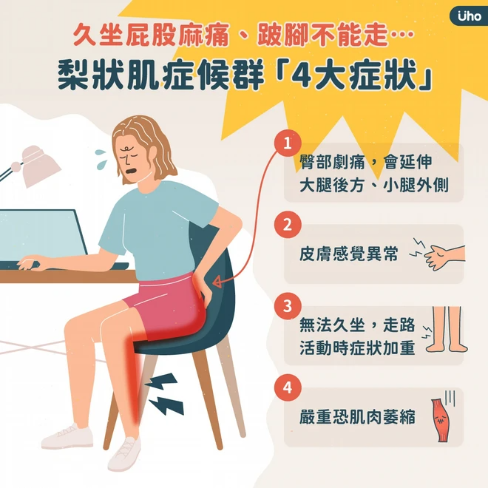

梨狀肌症候群常見4症狀

許益彰說明,梨狀肌位於臀部深處,連接薦椎及股骨大轉子,負責髖關節外旋及外展,當這條肌肉壓迫坐骨神經,而出現臀部疼痛或類似坐骨神經痛,即稱為「梨狀肌症候群」(piriformis syndrome),其典型的臨床表現為:

臀部劇烈疼痛,有時疼痛感會放射至大腿後方、小腿後外側

皮膚感覺異常

無法久坐,走路或活動時會讓症狀加重

嚴重者甚至會造成肌肉萎縮、行走不穩

他進一步指出,造成梨狀肌症候群的病因,常見為:受到外力創傷、運動傷害、肌肉肥大、姿勢不良、結構異常等。

根據文獻統計,梨狀肌症候群占所有下背痛或坐骨神經痛的0.3~6%,一般可以透過症狀、病史、理學檢查來診斷,必要時可安排醫學影像、肌電圖等檢查來幫助鑑別診斷。許益彰提到,梨狀肌症候群屬於中醫「傷筋」、「痺症」之範疇,中醫認為筋肉損傷後會造成經脈受阻,使氣血運行不流暢,因而引發疼痛、麻木的情形。

梨狀肌症候群中醫針灸有解

許益彰指出,梨狀肌症候群在中醫治療上,可以透過針灸、傷科手法理筋、中藥內服、藥膏外敷等方法,來達到止痛、消炎、消腫,以及改善微循環並促進組織的修復能力。針灸具有止痛效果,且可以有效緩解肌肉的痙攣,但療效的高低取決於定位的精準度,針對梨狀肌症候群會選擇梨狀肌的起點、止點及肌腹作為施針的治療點。

臨床上也常選取膀胱經及膽經的穴位來疏通經氣,如:秩邊穴、承扶穴、殷門穴、委中穴、還跳穴、風市穴、陽陵泉穴、絕骨穴等,利用現代解剖學的定位,以及傳統經絡學的穴位,互相搭配使用,往往可以取得更好的療效。

另外,許益彰也提醒,中藥的內服及外敷,則需視病程及體質來選用,一般在治療原則上,於急性期會以行氣活血、消腫止痛為主;到了緩解期,則會以益氣養血、改善局部循環為主,可以減少梨狀肌症候群復發的機會。

為了預防梨狀肌症候群的發生,許益彰建議,平常盡量不要久坐及翹二郎腿,並減少坐太矮、太硬的椅子;也應該要養成規律運動的習慣,若突然心血來潮、久久一次的報復性運動,反而容易造成梨狀肌、臀肌、腿肌群的拉傷;而平時運動量大者,除了運動前的暖身,運動後針對臀部肌群按摩及拉筋也很重要。

許益彰表示,梨狀肌症候群治療預後良好,大多數的人在接受保守治療後,都可以獲得滿意的療效,很少需要手術治療;平時也應留意生活作息及姿勢,減輕坐骨神經的壓力,就可避免梨狀肌症候群找上門。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

你知道靜態拉伸與動態拉伸 哪個可以預防運動傷害提高訓練效率

2018-12-13

你認為靜態拉伸還是動態拉伸比較好?這個在健身與運動訓練之間備受爭議的話題,尤其在一些研究(Rossi et al.2010; Shrier 2004; Behm and Chaouachi 2011; Kay and Blazevich 2012)中,提到靜態伸展可能會造成一些損害的概念及影響之後的運動表現,這也導致大家在運動前的靜態拉伸轉變為動態拉伸的動作模式。但是,靜態拉伸與動態拉伸哪個才是預防運動傷害和提高訓練成效的最佳方式?

靜態拉伸與動態拉伸哪個可以預防運動傷害提高訓練效率。

我們先來看一下最近的研究報告,其中包括靜態拉伸和動態拉伸對肌力、運動範圍與運動傷害預防的影響比較。這項研究發現靜態拉伸<60秒,被認為是增加關節活動範圍(ROM)的有效方法,並且通常被認為可以提高性能,並降低活動相關損傷的發生率;它還指出,推薦使用後伸展動態活動來減少肌肉損傷和增加關節ROM,對隨後的運動表現產生無關緊要的影響(Behm,Blazevich,& McHugh 2016)。

另外,2012年Kay&Blazevich的一項研究中;針對運動前靜態肌肉拉伸以及力量減少的研究報告,這項研究的主要發現顯示靜態的<> 60秒,更有可能導致肌力的小幅度或中度減少,並且,這些運動前訓練計劃通常不會用於運動員和一般人。而2011年Behm&Chaouachi發現在運動前的熱身期間,拉伸的持續時間較短,例如每個肌肉的總拉伸持續時間為30秒,可能就不會對接下來的運動及訓練產生不好的影響,特別是訓練有素的運動員。但這些研究都沒有注意到評估到肌肉是否過度活動、肌肉不平衡和錯誤的運動模式。

靜態拉伸肌力會減少嗎?

靜態拉伸不能降低傷害?

隨著美國科學家對拉伸效果性研究的深入,有多項研究報告指出,一次靜態拉伸會導致動態活動中力量的下降、最大向心等速力量的下降、最大等長力量的下降、平衡下降與衝刺能力下降等等,這些研究共同指向了一個關鍵問題,靜態拉伸會導致力量的減少,而力量的減少對於一個專業級的運動員來說無非是一項嚴重的問題。

動態拉伸比較好嗎?