運動星球

高強度運動恐猝死?專家:重要的第一步請衡量自身運動風險

2020-03-17

大部分會導致猝死都是心因性猝死,例如像惡性心律不整、急性心肌梗塞、主動脈剝離等。患者病發時會因心律不整、心臟突然收縮過速導致輸出血液不足,因此令腦部及其他身體器官缺氧,心臟同時因停頓而死亡。至於是否是因高強度運動而導致猝死?兩者有何關聯性呢?

©dailymail.co.uk

根據專家表示,兩者不一定劃上等號,只是如果身體有些狀況,有些高強度運動又是以前較沒有從事或不常從事的,發生意外的機會就會比較高。一般人其實或多或少都有一些猝死的風險,包括壓力、過勞及高強度運動等,自身要注意運動過程的狀況,有不舒服就應該馬上停下來。同時有三高症候群、有三高及猝死家族史,或是平常沒有運動習慣突然要做高強度運動者,都要小心猝死的發生。

©globalnews.ca

第一時間搶救存活率9成

問到猝死較容易發生在哪個年齡層?男女比又是多少?其實各年齡層都有可能,也很難從性別年齡去看哪個族群風險特別高,其實20、30、40歲都有可能會發生。而若是真的發生猝死當下,如何最有效恢復心率正常?其實一般公共場所都應該配有電擊器,第一時間搶救,急救成功率可能會高達9成。然而有些馬拉松賽事也都會準備心臟去顫器,如果第一時間能急救去顫,存活率會比較高一點,這個要越快越好,因為每拖延1分鐘,急救成功機率就大幅下降,等到3至5分鐘後才急救,救回的機會也很渺茫。那該如何預防猝死的發生?是否有哪些前兆可以注意?專家建議以下3點:

©newsroom.unsw.edu.au

做好3件事能預防猝死

1.暖身運動要做,對自身的身體狀況一定要了解,不舒服就不要勉強去做高難度運動。

2.若是運動員,應例行到醫院做心臟檢查,確定是否有遺傳性的心肌病變、或是否有心律不整的可能性。

3.一般人可透過一般成人健檢,看看是否有遺傳性疾病。

預防猝死要特別注意心血管及血脂疾病。國人常誤以為維持作息正常、規律運動、飲食清淡,就能控制高血脂症,不需要用藥也能控制壞膽固醇,高血脂治療有許多錯誤觀念流傳坊間,讓許多患者暴露在心血管事件復發及猝死的風險中。高血脂症患者除了培養良好生活習慣,控制飲食均衡、持續運動、戒菸酒、保持規律作息外,更應積極控制壞膽固醇數值,與醫師討論選擇合適的藥物治療並持續用藥,才是控制高血脂、遠離心血管疾病復發及猝死風險的根本之道。

©diversalertnetwork.org

運動強度應自身妥善評估,若超出能力太多或是時間拉太長,容易引發心血管疾病,絕對要提高警覺避免意外發生。

資料來源/信傳媒

責任編輯/妞妞

動晰物理治療所

改善頸椎間盤突出的 3 大類運動 8 個招式

2021-08-16

任何身體痠痛不適的人想要改善、解決問題,一定要先了解問題的來源!才能知道物理治療師幫你做治療、或是交代你做回家運動的重點和目地是什麼? 做這些動作有什麼幫助?這篇文章讓你初步了解現代人常見頸椎間盤突出的來龍去脈,更提出改善頸椎間盤突出的 3 大類運動 8 個招式。

改善頸椎間盤突出的 3 大類運動 8 個招式

拜賈伯斯所賜,現代人長時間使用手機或電腦,容易導致頸椎長期維持不正常姿勢,像是烏龜脖子一樣的動作。 如此一來,您的脖子承受不當壓力,首當其衝的就是椎間盤,容易導致椎間盤突出進而壓迫到神經,常見的症狀就是頸部、膏肓、肩膀、手臂、手掌的痠、抽、痛、麻。

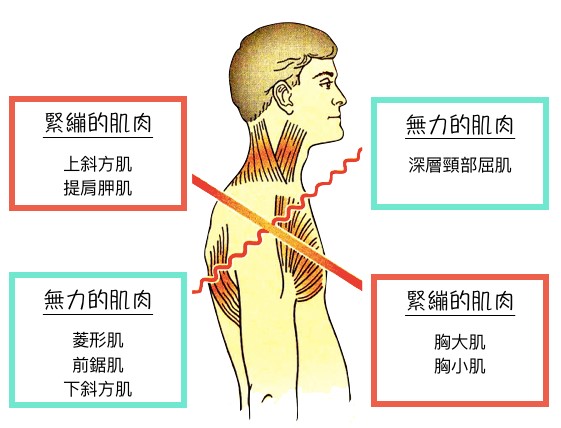

不論是用電腦或是看電視,我們都很容易變成像烏龜脖子一樣的姿勢。很多上班族都會說「我的肩頸好緊繃」,這是怎麼回事呢?究竟會引發什麼問題?!以下上交叉症候群示意圖能解答,這是典型的上半身肌肉失衡型態,和現代常見的不良姿勢有關係。

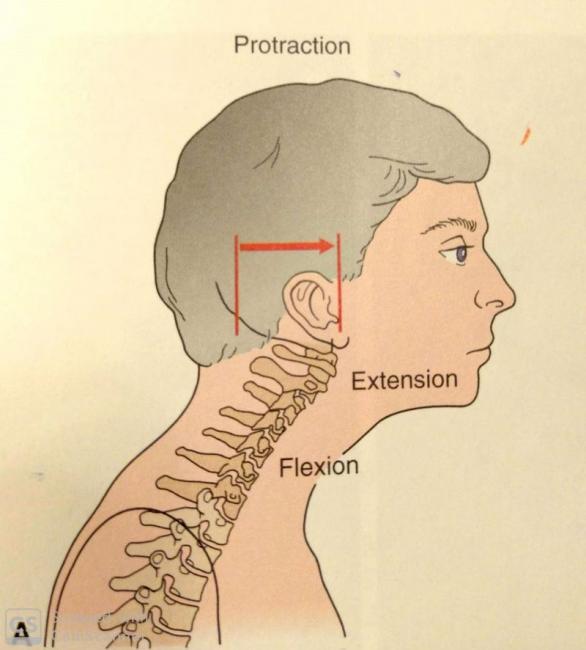

頭前傾姿勢(forward head posture),又稱烏龜脖子

烏龜脖子姿勢會造成曲線部分(即藍色文字框)的肌肉長期維持於「縮短位置」,縮短的肌肉會限制脖子、背的活動。 另一方面,會造成直線部分(即紅色文字框)的肌肉長期維持「拉長位置」,由於要長時間抵抗短縮肌肉的拉力,可能也常會在這些肌肉感到緊繃、痠痛。

上交叉症候群示意圖

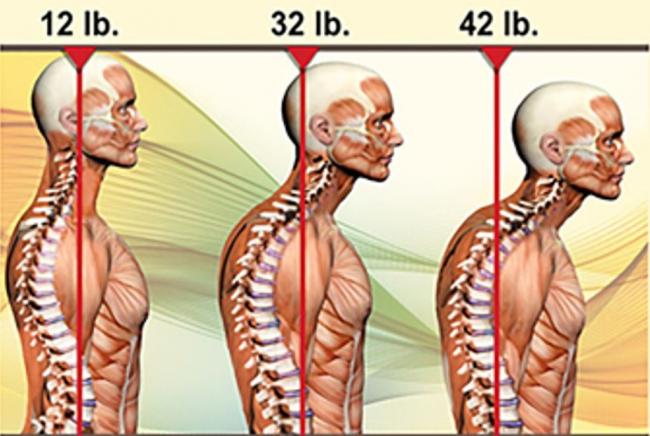

如果長期維持以上姿勢,會導致上斜方肌、提肩胛肌、胸大肌、胸小肌 「短縮、僵硬」,深層頸部屈肌、菱形肌、前鋸肌、下斜方肌 「拉長、緊繃」 。剛剛說的都是肌肉的問題,到底跟椎間盤有什麼關係呢?可以參考下圖:當頭往前移1吋,頸部受到的壓力就提升約10磅;換算下來,大約前移1公分就提升約1.8公斤。

頭前傾位置與頸椎壓力的關係

照以上所述,如果緊繃的肌肉變得更緊繃、無力的肌肉變得更無力,頭部位置可能會越來越向前。你將更難脫離這樣的不良姿勢,頸部的壓力漸漸得以脊椎與椎間盤受力為主,肌肉已經沒辦法幫助你了。所以,治療重點更會是在改善整體姿勢問題、改變生活/工作的習慣,降低椎間盤的受力,而這樣的改變,通常搭要搭配運動治療來改善肌肉的不平衡,單純被動治療是不夠的喔!

雖然長期做物理治療師建議的回家運動很辛苦,但知道了原因,其實就像吃藥一樣必須定期服用,長期才會產生變化!說到這邊,聰明的你對自我保健運動應該有點眉目了吧? 最後先總結頸椎自我運動保健的方向如下: .「放鬆」 上斜方肌、提肩胛肌、胸大肌、胸小肌

.「加強」 深層頸部屈肌、菱形肌、前鋸肌、下斜方肌

以下,讓我們用一些實際範例告訴你,如何透過運動改善椎間盤突出。大致上將運動分為三類:

一、椎間盤突出的復位運動: 透過特定動作方向的執行,使椎間盤壓力平均分散。

二、常見無力肌肉的誘發訓練: 透過啟動肩頸區域的穩定肌群,使肩頸回到良好排列。

三、常見緊繃肌肉的伸展放鬆: 透過伸展過度緊繃的肌群,讓動作不再卡卡。

其中建議的優先順序為:先做復位運動再做其他兩者。若復位運動能有效使你的症狀下降,再做其他兩者也較不會有代償動作出現。 另外必須注意的是,任何會加劇症狀的動作請務必暫停,建議由物理治療師評估過後再進行。

一、椎間盤突出的復位運動

復位動作的特徵是,剛開始做會引發症狀,但若連續做了幾次症狀會逐漸遞減甚至到沒有症狀,代表這正是適合你的復位運動;相反的,若連續做了幾次症狀沒有改變或甚至變多(範圍變大、痠痛/麻上升) ,請立刻停止運動,代表目前選定的項目不適合你!

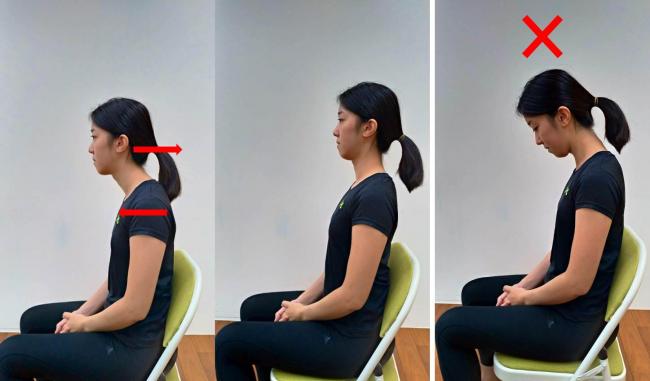

1. 收下巴運動

執行重點:如圖左與圖中,直接將整個頭部平行向後移,而不是做出低頭的動作,同時將胸口微向前推,每次後收停留 1-2 秒就回到原本位置,建議每小時做 15-20 次。

常見錯誤:整個頸部彎曲變成低頭的動作,如下圖。

收下巴運動與常見錯誤動作

2. 收下巴運動合併頸部側彎

執行重點:熟悉前面的收下巴運動之後,可在後收的狀態下增加頸部側彎(耳朵往肩膀走)。先將頭部平行向後移,然後頭部側彎至痛側,感受到緊/痠/痛即可煞車,切勿過度用力。若產生強烈疼痛請避免做這個動作,嘗試過 3-5 次若症狀有持續下降才適合繼續執行,建議每小時做 15-20 次。

收下巴運動合併頸部側彎

二、常見無力肌肉的誘發訓練

1. 躺姿下的點頭運動:誘發深層頸部屈肌

執行重點:準備一條毛巾,並將毛巾捲成與躺姿下頸部與床面的空隙高度約為相等,並置於頸部下方。將雙腳掌至於床面,雙腳膝蓋微彎 45 度。輕輕點頭讓臉部平行天花板,同時脖子會將毛巾輕輕下壓,維持 10 秒後放鬆,總共做10次。

常見錯誤:執行時需注意脖子表層的肌肉不應明顯出力隆起,我們要誘發的是深層肌肉,而不是表層的肌肉,所以若你做起來很吃力、難以呼吸、喉嚨很緊等,代表你太用力囉!

躺姿下的點頭運動

2. 四足跪姿下做肩前推運動:誘發前鋸肌

執行重點:如下圖上方為起始動作,下方為動作完成。四足跪姿下,從頭到背部呈一直線,把雙手往床面的方向推,使兩側肩胛骨往外往前推,從外觀看起來像是把你的背朝天花板的方向頂,然後再緩緩回到初始位置。注意雙手肘應盡量保持伸直,運動的過程中手肘不應有動作。每一組做 10 下,共做 3 組。

3. 趴姿下肩胛後收運動:誘發下斜方肌

執行重點:趴姿下(可在額頭下放置一捲起毛巾,臉部較舒適),尾椎找腳跟、恥骨貼向床面,雙手擺身體兩側,兩側肩膀微微聳起,再將肩胛骨朝中間夾起後,接著慢慢將雙手抬離床面至與地面平行,並將雙手朝腳的方向延伸,再回到初始位置。每一組做 10 下,共做 3 組。

另外,誘發下斜方肌通常雙手起始位置應擺在雙耳旁 45 度,但因如此較為困難且易有聳肩代償動作產生,建議先從雙手擺在身體兩側開始,再慢慢進階至上舉 45 度。

常見代償:

1. 若脖子覺得很用力,代表你過度聳肩了。

2. 若覺得腰痠,代表你沒有維持尾椎找腳跟、恥骨貼床,用到過多腰部的肌肉。

趴姿下肩胛後收運動

三、常見緊繃肌肉的伸展運動

1. 胸肌的伸展運動

執行重點:利用門框將手臂外展至 90/120 度 (可拉到胸大肌的不同區域),讓前臂貼著門框,雙腳呈弓箭步,將身體重心稍微往前並把身體轉向對側,維持 20 秒後休息,共做 3 回合。

胸肌的伸展運動

2. 提肩胛肌的伸展運動

執行重點:以拉左邊為例,將頭轉向右邊 45 度並將頭往下彎,用對側手將頭部往下加壓(如果手還沒壓就緊繃了,請勿持續加壓,以緊繃、微痠痛為主),左手外展至感覺頸部到肩胛骨之間被伸展的感覺後,停住 20 秒,然後放鬆休息,重複 3 回合。

提肩胛肌的伸展運動

3. 上斜方肌的伸展運動

(若同側有神經壓迫導致的上肢痠、麻、痛,請勿練習以免症狀加劇)

執行重點:以伸展右邊為例,將頭倒向左邊肩膀 (耳朵往肩膀靠近但是不要聳肩),用左手手將頭部向下加壓(如果手還沒壓就緊繃了,請勿持續加壓,以緊繃、微痠痛為主),右手同時抓住椅子邊緣以穩定肩膀,維持 20 秒後休息,共做 3 回合。

執行建議:臨床上「真的」上斜方肌緊縮的個案不多,大多數都是「被繃緊」,所以執行前,建議先擺位看看頭往哪一邊倒的幅度比較小,要拉動作幅度小的一側,痠痛側不一定需要伸展。

上斜方肌的伸展運動

以上運動都非常適合平時自主訓練,若仍無法舒緩你的椎間盤突出症狀,建議尋求專業醫療人員協助。 最後還是要提醒,椎間盤突出依照症狀、嚴重程度的不同,所需的恢復時間與處理方式會有所不同。

如果你的情形是以下其中之一,如:非常疼痛、產生感覺異常、出現明顯肢體無力、做了保守治療 6 個月以上仍未有任何改善,建議可與醫師及治療師討論是否有需要進一步手術治療,切勿迷信偏方延誤就醫。

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。

運動星球

FLEXI-BAR Certificate 師資培訓課程 台北場

2016-12-12

由於運動風氣日為興盛,關於運動傷害與復健研然成為運動愛好者必需的資源。針對大家的需求,史塔克企業有限公司在12/3、4舉辦了FLEXI-BAR Certificate 師資培訓課程 ,針對物理治療師以及教練,進行兩天完整的密集訓練。為了讓學生擁有更完整的收穫,德國Flexi-Bar的老闆Andy Sasse也前來現場,親自授課,兩天的訓練下來,學生們皆受益良多。

與會講師

Andy Sasse

專業經歷

NIKE Athlet & Consultant since 2000

Expert & consultant for the Robinsoon Holiday-Clubs

Author and Co-Author of sport books

Inventor and master Instructor for XCO and FLEXL-BAR

Actor and creator of several fitness DVD productions

Fitness expert for several US-lifestyle and fitness magazines

Presenter of the year 1999-2002

Professional Perdonal Trainer

Guest-Lecturer of the University of Leipzig and the officually recognised "Gluckerschule"in Stuttgart

Mr.Germany,MrEurope & Mr.International 1995/96

來自德國慕尼黑,從事體適能工作已經超過25年,並為此巡迴世界50多個國家。包括:

- China

- South Korea

- South Africa

- USA

- Canada

- Russia

- Puerto Rico

- Almost every European country

FLEXI-BAR:來自德國的智慧型運動器材

FLEXI-BAR 是由德國物理治療師研發而成作物理治療用途, 其後發現它對消脂有顯著功效。目前它廣泛應用於歐美的健身房和物理治療,FLEXI-BAR 是一支非常輕(520克)但功能極為強大的訓練工具。它不但輕巧, 易擺放更集合多功能、3D(多平面)、振動式(振盪)、減肥及訓練於一身。 除此,訓練中您幾乎立即自身感受到 FLEXI-BAR 的刺激,持續訓練更會對肩-頸-腰-背-痛有明顯的幫助。希望藉由這次培訓課程讓台灣的運動愛好者認識FLEXI-BAR這項運動,並帶來新運動氣象。

訓練,從身體檢測做起

兩天的課程皆以實際操作為主,學科為輔,透過互動式的實作訓練,除了讓學生親生感受FLEXI-BAR的威力,也能將其更快融入。從FLEXI-BAR的基礎訓練動作開始,透過兩端的震盪頻率刺激表層和深層的肌肉運動促進身體的血液循環。另外FLEXI-BAR能募集身體內100%的肌肉(肌纖維),比較傳統的重量訓練45%令肌肉變得更結實健康,有別於傳統的單一肌肉訓練, FLEXI-BAR 刺激(振盪)您全身的肌肉,增強全身體的核心或隨意肌令身體更協調靈活。

除了基礎的訓練之外,Andy更從人體身體的基礎學著手,在做任何訓練前,可以先從自己的身體檢測做起,因為每個人都有不同的小問題,即便你是一位資深的教練或選手,亦是如此。所以最重要的是我們中樞神經的控制,到底有沒有正確控制到每個動作,所以必須先從這些動作著手了解。

動作檢測 2 神經與肌肉控制訓練

與年輕人相比,年長者通常比較容易因為站不穩而跌倒,所以他們更需要做神經與肌肉控制的訓練。所以神經系統最重要的功課是負責將肌肉控制拉回來。

練習方式:以棒式的動作預備,夥伴從背後協助抓著雙腳(勿抬太高),試著放鬆其中一腳,此時你應該要即刻能將被放鬆的腳拉回原點。

分析:此動作需用到全身的肌肉控,控制越好,反應越快。

小編實測:由於小編本身左邊的控制本來就較好,所以當在執行的時候,明顯右邊反應較慢,需要花較多的力氣回到原位。

以生理學來說,手掌的設計本身應當是能從事撐的動作,但當我們在訓練的時候,卻時常容易感覺到它的不舒服,原因是因為手腕的肌肉太弱。膝蓋亦是,原本能輕鬆自如的跪著,但若容易不舒服,則也表示膝蓋有些狀況,因此便需要做更多的協調與筋膜訓練。

訓練 1 平衡訓練

呈四足跪姿,右手左腳往後一步,左手右腳往後一步,連續動作,直到站立為止,再將雙手垂直稱於地面,慢慢攀爬回到四足跪姿。

訓練 2 髖關節柔軟度訓練

坐姿,右腳踩於地面呈90度,左腳彎曲於右大腿內側,以髖關節的力量將雙腳轉至另一邊,連續動作,感受肌肉的流動。

註:開始若不平衡,可先以雙手輕微支撐輔助,但最重還是要用核心的力量去完成。

訓練 3 協調訓練

像嬰兒一樣,雙腳掌相對坐在地上,以左到右半圓形的方式從地面旋轉(肩膀需碰到地面),最後須訓練到能夠在地上輕鬆地旋轉一圈 。

之中,除了徒手協調的訓練外,Andy也會請學員們停留在某個點,加入FLEXI-BAR的振盪訓練,所以平衡、穩定、核心、協調,若都能做到,則你的神經肌肉控制也能得以改善。

XCO:核心訓練的終極武器

而Andy這次的前來,除了讓學員獲得完整的FLEXI-BAR密技之外,他也額外帶來新的驚喜,目前在台灣尚未正式發表XCO,搶先於課程中曝光。

©physiosupplies.eu

©physiosupplies.eu

XCO主要針對肩膀的旋轉肌群的訓練器材,看似向啞鈴又像望遠鏡的玩意,搖一搖卻會出現如沙鈴一樣的沙沙聲響,身體的神經系統必須去感受它的震動,620克的實體重量,卻能擁有10-15倍的衝擊,每做一個動作都會感受到沙子衝擊的感覺。在進行的過程中,無論任何動作都要藉由沙子的流動去感受力量的衝擊,如果未感受到,代表動作可能有誤。

利用XCO的訓練,可訓練到斜向動作旋轉,甚至腹肌及核心都能完整的訓練到,也包含向心、離心,所以是一個全身性訓練的器材。同時這也適合每一個人使用,無論運動訓練甚至是復健治療皆相當有用。

XCO也能與FLEXI-BAR結合使用,光FLEXI-BAR本身,就能訓練到多處深層的核心肌群,若配上XCO則可以做許多多面向的運動以及其他訓練。XCO需要結合到更多音樂節奏,強度上也能依著不同族群的需求,做不同的設計變化。所以年長者、年輕人、運動員可以在一起做訓練。同時XCO也是適合於跑者使用,可以拿著它跑2-3k,能增強側向的肌磨練連結,使我們雙臂在擺動時,能更順暢。

動作檢測 2 神經與肌肉控制訓練

與年輕人相比,年長者通常比較容易因為站不穩而跌倒,所以他們更需要做神經與肌肉控制的訓練。所以神經系統最重要的功課是負責將肌肉控制拉回來。

練習方式:以棒式的動作預備,夥伴從背後協助抓著雙腳(勿抬太高),試著放鬆其中一腳,此時你應該要即刻能將被放鬆的腳拉回原點。

分析:此動作需用到全身的肌肉控,控制越好,反應越快。

小編實測:由於小編本身左邊的控制本來就較好,所以當在執行的時候,明顯右邊反應較慢,需要花較多的力氣回到原位。

以生理學來說,手掌的設計本身應當是能從事撐的動作,但當我們在訓練的時候,卻時常容易感覺到它的不舒服,原因是因為手腕的肌肉太弱。膝蓋亦是,原本能輕鬆自如的跪著,但若容易不舒服,則也表示膝蓋有些狀況,因此便需要做更多的協調與筋膜訓練。

訓練 1 平衡訓練

呈四足跪姿,右手左腳往後一步,左手右腳往後一步,連續動作,直到站立為止,再將雙手垂直稱於地面,慢慢攀爬回到四足跪姿。

訓練 2 髖關節柔軟度訓練

坐姿,右腳踩於地面呈90度,左腳彎曲於右大腿內側,以髖關節的力量將雙腳轉至另一邊,連續動作,感受肌肉的流動。

註:開始若不平衡,可先以雙手輕微支撐輔助,但最重還是要用核心的力量去完成。

訓練 3 協調訓練

像嬰兒一樣,雙腳掌相對坐在地上,以左到右半圓形的方式從地面旋轉(肩膀需碰到地面),最後須訓練到能夠在地上輕鬆地旋轉一圈 。

之中,除了徒手協調的訓練外,Andy也會請學員們停留在某個點,加入FLEXI-BAR的振盪訓練,所以平衡、穩定、核心、協調,若都能做到,則你的神經肌肉控制也能得以改善。

XCO:核心訓練的終極武器

而Andy這次的前來,除了讓學員獲得完整的FLEXI-BAR密技之外,他也額外帶來新的驚喜,目前在台灣尚未正式發表XCO,搶先於課程中曝光。

©physiosupplies.eu

XCO主要針對肩膀的旋轉肌群的訓練器材,看似向啞鈴又像望遠鏡的玩意,搖一搖卻會出現如沙鈴一樣的沙沙聲響,身體的神經系統必須去感受它的震動,620克的實體重量,卻能擁有10-15倍的衝擊,每做一個動作都會感受到沙子衝擊的感覺。在進行的過程中,無論任何動作都要藉由沙子的流動去感受力量的衝擊,如果未感受到,代表動作可能有誤。

利用XCO的訓練,可訓練到斜向動作旋轉,甚至腹肌及核心都能完整的訓練到,也包含向心、離心,所以是一個全身性訓練的器材。同時這也適合每一個人使用,無論運動訓練甚至是復健治療皆相當有用。

XCO也能與FLEXI-BAR結合使用,光FLEXI-BAR本身,就能訓練到多處深層的核心肌群,若配上XCO則可以做許多多面向的運動以及其他訓練。XCO需要結合到更多音樂節奏,強度上也能依著不同族群的需求,做不同的設計變化。所以年長者、年輕人、運動員可以在一起做訓練。同時XCO也是適合於跑者使用,可以拿著它跑2-3k,能增強側向的肌磨練連結,使我們雙臂在擺動時,能更順暢。