運動星球

想要擺脫腦部癡呆症狀!重量訓練絕對是你必做的運動項目

2020-05-25

有鑑於世界人口急速老化,有許多的老年人都出現癡呆症和阿爾茨海默氏症的發病現象,因此,由澳大利亞悉尼大學(University of Sydney)所領導的一項研究中發現,透過適當的阻力與重量訓練增加肌肉力量,可以有效改善大腦對於認知的能力,這項研究的發現十分的重要,因為,根據2016年世界老年癡呆症報告(World Alzheimer Report)指出,全世界有4700多萬人有這項問題,這數字預計在2050年增加到兩倍,所以,該如何提升大腦的健康與降低認知問題的風險,就變得極為重要。

想要擺脫腦部癡呆症狀!重量訓練絕對是你必做的運動項目

這項發表於《美國老年醫學雜誌》(Journal of American Geriatrics)上的研究報告,是由澳大利亞新南威爾士大學(University of New South Wales ,UNSW)和澳洲阿德萊德大學(University of Adelaide)的健康腦老化中心(CHeBA)合作進行,該試驗涉及對55-68歲之間的輕度認知障礙(MCI)患者進行的心理抵抗力訓練(SMART)研究,發現MCI患者罹患癡呆症和阿爾茨海默氏病的風險更高。

由於罹患癡呆症的患者護理費用十分的昂貴,因此《世界老年癡呆症報告》建議超越專科護理範圍,該報告提出了一種整體方法重點是改善有條件的人生活的品質。在這種情況下,運動訓練與改善大腦功能之間的聯繫,可能是朝著正確方向所邁出的第一步。

重訓可提高腦部認知?

這項研究特地進行阻力(重量)訓練和腦部之間有什麼關連,研究檢查了100名患有輕度認知障礙(MCI)的老年人;然而,輕度認知障礙是指認知障礙明顯,但不足以影響其日常活動的老年患者。在試驗中,MCI患者分為四組並分配了一系列活動,包括抵抗運動包括重訓和坐姿拉伸形式的安慰劑抵抗相互結合,以及數字計算方面的認知訓練,同樣也包含有安慰劑的訓練,大約6年後診斷出患有MCI的患者中,有80%患有阿爾茨海默氏病。雖然,認知訓練與安慰劑對照組之間並沒有產生認知能力的改善,但這項研究確實證明了肌肉力量的改善與腦功能之間存有比例關係。研究人員Yorgi Mavros博士表示,我們在這項研究的後續發現,當人體的肌肉變得越強壯,大腦的健康狀況就越好。

研究人員Yorgi Mavros博士表示,我們在這項研究的後續發現,當人體的肌肉變得越強壯,大腦的健康狀況就越好。

先前的研究表明,運動訓練與腦部認知功能之間存在正向聯繫,但由馬夫羅斯博士領導的心理抵抗力訓練(SMART)試驗,提供了要提升腦部認知所需的運動類型、質量和頻率的進一步消息。在試驗中,參與者每週進行兩次重訓課程歷時6個月,在重訓的強度至少達到其峰值力量的80%;隨著參與者的肌力變強並將負重逐漸增加,同時,將其峰值強度持續維持在80%。

馬夫羅斯博士說,如果我們越能讓人們適度的進行重量訓練刺激肌肉成長,那我們就越有可能擁有健康的高齡人口;但適度重訓的關鍵是必須每週2次高強度的訓練,才能促進肌肉與力量的成長,這樣也才能對於腦部的認知功能獲得最大的好處。這也是首次研究表明,55歲以上患有輕度認知障礙(MCI)患者肌肉力量增加與腦功能改善之間存在明顯的因果關係。

運動與認知功能

隨著年齡的增長腦部的海馬迴(Hippocampus,又稱海馬體)會縮小,在常見的阿茲海默病症中,海馬體是首先受到損傷的區域,表現出來的症狀為記憶力衰退以及方向知覺的喪失,大腦缺氧(缺氧症)以及腦炎等也可導致海馬體的損傷。因此,一些研究還建議增加某些大腦區域的大小與運動訓練之間的聯繫,運動有助於諸如葡萄糖調節和心血管健康的生理過程,另外,有氧運動顯示海馬前體的大小增加了2%可以改善空間記憶。在2016年的時候,包括馬夫羅斯博士在內的一組研究人員發布了一項類似的測試,他們發現重訓後腦部認知能力有所改善的研究報告。

在常見的阿茲海默病症中海馬體是首先受到損傷的區域,有氧運動顯示海馬前體的大小增加了2%可以改善空間記憶。

他們使用功能性磁共振(fMRI)分析老年人,在進行6個月的漸進式阻力訓練和算數認知訓練後的大腦變化,他們發現諸如重訓之類的漸進式阻力訓練,能顯著的提高了腦部認知度。這項研究人員指出,目前尚不清楚運動訓練本身是否能阻止老年人腦部退化的影響,或者這些運動是否還能促進一些認知方面的機制。儘管增加肌肉力量似乎與腦部認知障礙之間有明顯的相關性,但其背後的機制現在仍不完全清楚。Mavros博士及其研究團隊,希望能透過將大腦認知能力與肌肉增加的關聯性搞清楚,才能在未來發現這種症狀時更有效的改善。

資料參考/onlinelibrary、World Alzheimer Report

責任編輯/David

優活健康網

軟骨缺損會惡化成關節退化?4大警訊與一次性微創修復手術解析

2025-11-28

「膝蓋痛」不只是長輩們的問題!許多年輕人因為運動傷害、工作負荷或外傷,也可能造成關節軟骨受損,甚至連日常生活的動作都變成折磨。過去一旦軟骨受損,可能最終需要換人工關節。如今,隨著再生醫學的進步,近年出現「一次性微創軟骨修復手術」,幫助患者修復受損軟骨、恢復正常行動力。

關節軟骨層受損,是連同下方骨頭一同受損,常見於運動傷害或長期磨損。由於軟骨本身沒有血管,一旦受損便難以自行修復。

台南市安南醫院骨科醫師方啟榮指出,過去軟骨修復方式包括微骨折、鑽孔手術、自體軟骨馬賽克鑲嵌術、自體軟骨細胞培養移植及人工關節置換手術等。這些傳統治療方法雖可緩解症狀,但仍存在修復組織品質不佳、手術創傷大、恢復期長及需多次手術等缺點。

一次性修復成關鍵突破

一名年僅30歲的女性患者,膝蓋長期疼痛,不僅無法跑步、運動,甚至連日常生活中,像是上下樓梯、蹲下、久站等動作都難以負荷。儘管嘗試過物理治療與護具支撐,疼痛不適依然未能改善。方啟榮經檢查與影像學評估後發現,患者的問題並非一般的關節退化,而是膝關節骨軟骨缺損。若不治療,長期下來可能導致關節退化,甚至需要置換人工關節。

方啟榮表示,隨著再生醫學與生物材料技術發展,近年出現「一次性微創軟骨修復手術」。利用單次的關節鏡手術,在受損區域同步完成清創與修補,並透過特殊載體與酵素作用,促進關節內軟骨自行再生。手術僅需微小切口,降低感染風險與術後疼痛,同時縮短恢復期。

成功案例 半年恢復行動力

方啟榮分享,該名患者在接受一次性微創軟骨修復手術後,恢復狀況良好。術後經短期復健與漸進式活動訓練,3個月即可無痛行走,半年內恢復正常生活與運動能力。此外,術後2年的影像追蹤顯示軟骨組織在缺損部位已再生並覆蓋良好,臨床上不僅疼痛消失,關節穩定度與活動度也大幅改善。不過,方啟榮也提醒,是否適合進行一次性軟骨修復手術仍須依病灶大小、位置與患者年齡等條件綜合評估。

方啟榮進一步提醒,早期診斷、積極治療是關鍵。膝蓋疼痛不僅發生在年長者,年輕族群若因運動、工作負荷導致軟骨受損,也應提高警覺。若出現以下情形,建議儘早就醫檢查,避免軟骨缺損惡化成關節退化:

膝蓋持續疼痛或腫脹

蹲下、上下樓梯困難

膝蓋出現「卡卡聲」或卡住感

膝部外傷後久未改善

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂

2017-12-29

台裔球星林書豪在NBA新球季首場比賽傳來噩耗,他在第四節4分53秒飛身上籃落地後,不慎造成右膝受傷。他痛苦地掉下眼淚,並不停地喊著「我玩完了」。其實,這並不是他第一次受傷了,從2013年11月到今天,林書豪至少有過12次的受傷史,前11次受傷讓他總共缺席了64場比賽,再加上上季就已飽受傷勢所苦的他再度受到嚴重打擊,經診斷後林書豪的右膝為髕骨肌腱破裂,球季恐提前報銷。

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂 ©sportscanyon.com

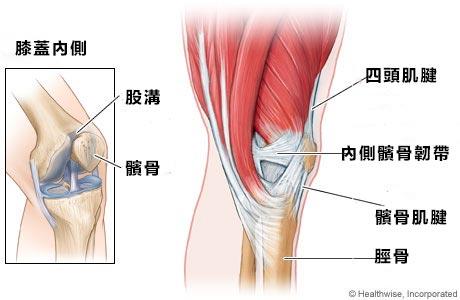

髕腱是連接髕骨(即膝蓋骨) 與小腿脛骨之間的肌腱。當它受傷或發炎,就叫做髕腱炎或者髕腱破裂。髕腱在正常活動中扮演非常重要的角色,它能幫助你的肌肉控制小腿,這樣順利才能踢球、騎自行車和跳躍等。髕腱發炎在從事經常需要跳躍 (如籃球、足球、排球等) 的運動員中最為常見。因此,它也被稱為「跳躍者膝」。但是,無論是否經常跳躍,都有可能罹患此傷害。

髕腱斷裂是髕骨連接到脛骨的腱斷裂。髕骨腱的上部附著在髕骨的後部,髕骨腱的後部附著在脛骨前部的脛骨結節上。髕骨上方是股四頭肌(大腿前部的大肌肉),股四頭肌肌腱附著在髕骨頂部。這種結構允許膝蓋彎曲和伸展,使用基本功能,如步行和跑步。

髕腱斷裂有三種可能形式

1. 完全撕裂:完整斷裂時,肌腱完全與脛骨頂部分離,導致無法把腿部打直。當肌腱撕裂時,它會從膝蓋骨撕裂游離出一塊骨頭。

2. 部分撕裂:部分撕裂是指髕腱的一些纖維受傷斷裂,但是大部分仍然附著在髕骨後端的軟組織上。

3. 由髕腱炎引起的稱為(跳躍者膝)。髕腱炎是由於肌腱過度使用使得組織損傷而在中間發炎。這會導致肌腱功能減弱,主因來自沒有足夠的休息,以及過度跳躍或運動造成。

治療方法

1. 若完全斷裂需手術治療。治療髕腱的實質部斷裂,可用半腱肌或骨薄肌腱進行加強。髕腱實質部的急性斷裂,可用不吸收縫線進行連續的內鎖式縫合。

2. 如果肌腱是部分撕裂(沒有完全分離),則非手術治療方法就足夠了。部分髕腱斷裂的非手術治療是新一代一個生物工程。使用使用間質幹細胞移植以進行韌帶重建,這些幹細胞已在2010年的一項臨床研究被證明能夠對受損的動物肌腱進行修復。