運動星球

戴隱形眼鏡會引發肺炎感染?眼科醫師權威將解惑三大迷思

2020-07-07

時序進如後疫情時期,各項防疫政策陸續鬆綁。在疫情初期,因一名中國眼科醫師在暴露於無症狀患者後成為第一批新冠肺炎確診者,讓病毒是否會經過眼淚傳播,或是否因碰觸到眼睛而導致染疫的問題備受討論。許多組織曾針對配戴隱形眼鏡的潛在風險提出建議,對於配戴隱形眼鏡是否會提高罹患肺炎的討論,如今眼科權威表示「配戴隱形眼鏡非常安全」!一篇根據200篇同行評審之文章的文獻綜述 ,病毒的其中一種組成分子雖具親和性,可結合病毒與眼表細胞,但是這種結合並不會自動轉化為可引起眼睛感染的病毒,所以只要遵循必要的衛生措施,配戴隱形眼鏡是沒有風險的。

戴隱形眼鏡會引發肺炎感染?眼科醫師權威將解惑三大迷思

隱形眼鏡可能引發肺炎?

隱形眼鏡成功解封,對於仍舊對配戴隱形眼鏡仍有疑慮的民眾,眼科權威醫師破解三大迷思,呼籲民眾做好衛生措施,放心配戴隱形眼鏡。

迷思一:隱形眼鏡會導致肺炎從眼表細胞感染

人平均一小時眨眼12次,一天下來眨眼破萬次,因此病毒幾乎不可能在眼表久留,即使病原體曾在患者的眼淚中找到,臨床上也從未有直接感染或透過眼睛傳播的案例,新型冠狀病毒也是一樣。 因新型冠狀病毒而產生的眼部症狀極為罕見,即使有,也僅有不到百分之一的感染者會以結膜炎的形式造成眼睛刺激,即眼白(結膜)的輕微發炎。總體而言,造成結膜炎的主因為病毒,而非細菌。在與病毒相關的初期症狀出現後,因新型冠狀病毒而引發的結膜炎可持續十至二十天,角膜通常很少受到影響,如有,則被稱為角膜結膜炎。只要透過常規治療就可讓病情受到良好的控制,並不會造成重大的長期併發症。

迷思二:隱形眼睛是病毒的載體

隱形眼鏡是有效矯正視力且安全的方法,全球已有超過1.4億人配戴隱形眼鏡。即使新型冠狀病毒可以在非活性的表面上生存,但尚無證明其在眼睛裡的晶片上依然可以存活,因此鏡片本身是不會被視為病毒散播的載體,而「日拋隱形」眼鏡基於鏡片的使用性更是降低了這種可能,其配戴方式是公認在任何眼睛健康的條件下最安全的方式。

就鏡片處理的層面來說,在戴上及卸除隱形眼鏡時手部會觸碰到眼睛,因此在疫情期間強烈建議先將雙手清洗乾淨再觸碰眼部。另外,在拿取鏡片之前應將雙手保持乾燥,自來水可能被除了新型冠狀病毒之外的病原體污染,對眼睛的傷害更大。切勿用自來水沖洗鏡片或是鏡片盒,甚至是將鏡片保存其中。而在洗淨雙手後應用一次性的紙巾擦乾,不要使用易受污染之可重複使用的毛巾。最後,應使用眼睛保健專員建議的產品及專門針對鏡片用的產品做鏡片護理,最理想的是使用雙氧水進行消毒及浸泡整夜,在早晨戴上前用隱形眼鏡用之食鹽水沖洗鏡片。

在拿取鏡片之前應將雙手保持乾燥,切勿用自來水沖洗鏡片或是鏡片盒。 ©eyeluxoptometry

迷思三:眼鏡是疫情期間的解決之道

有些人會猶豫是否在疫情好轉前,配戴眼鏡比較安全,而這個答案是否定的。事實上,眼鏡掛在臉上常會滑落,反而促使我們常常去推眼鏡,手部因此觸碰到臉部,增加了傳染的風險。而新型冠狀病毒是可以在塑膠及鏡架上存活數天的,眼鏡也容易被飛沫及黏附在其表面的病毒所污染,因此與隱形眼鏡相比,戴眼鏡染疫的風險反而比較高,簡言之,一般的矯正眼鏡不應被視為可防護染疫的隨身配備。

有少數的案例在配戴隱形眼鏡後產生如紅眼、疼痛、畏光、異物感、配戴期間或卸除後有異常分泌物等異狀,應立即諮詢驗光師或眼科醫師,儘速透過遠距醫療或必要時安排門診治療。

八招讓你用隱形眼鏡迎接後疫情時代

眼科權威也表示,若嚴格遵守以下8個衛生建議,加上選擇日拋,即可安全無虞地配戴隱形眼鏡:

1.在處理隱形眼鏡前後徹底洗淨雙手。

2.用乾淨且拋棄式的紙巾徹底擦乾雙手。

3.不可使用自來水沖洗、清潔或浸泡鏡片,即便暫時的也不行。

4.若可以,建議使用日拋軟式隱形眼鏡,如此就不需要護理溶液或是鏡片盒。

5.若是配戴重複性隱形眼鏡,僅使用眼睛保健專業人員建議的鏡片護理產品。

6.鏡片盒使用不超過兩個月,每天皆須用鏡片護理溶液清洗,切勿用自來水、將其煮沸或是放至洗碗機。

7.避免配戴隱形眼鏡睡覺。

8.若有發生任何異狀,須立即諮詢驗光師或眼科醫師。

資料提供/霍夫曼公關

責任編輯/David

運動星球

困擾超過八成人的下背痛 到底是如何造成的?

2019-03-18

相信很多人都有過腰痛的經歷,然而所謂的腰痛在醫學裡面稱做為下背痛(low back pain簡稱LBP),是常見背部肌肉骨骼傷病,也是一種常發生於日常生活中的運動傷害,根據一項統計有高達80%的人都有經歷過這個症狀,無論是由於腰肌肌肉鬆弛或坐骨神經疼痛還是其它原因都屬於下背痛。根據美國美國脊椎按摩療法協會的報告,全美國有超過3100萬患有這項疾病,報告中有一半都是屬於工人階級的勞動者,主要因為長時間的姿勢不良與肌肉過勞所造成。

根據一項統計有高達80%的人都有經歷過下背疼痛! ©Medium

而下背痛按照發生期來說,可分為急性(小於6週)、亞急性(6-12週)及慢性(大於12週)下背痛三種類型;如果是以疼痛來區分的話,能簡單分為「神經性下背痛」以及「物理性下背痛」兩種類型,而會出現下背痛最常見的原因之一就是姿勢問題。常見的急性下背痛常於舉重物、扭腰與前彎腰之後發生;其中又以在移動或清晨起床剛坐起身體時,這樣疼痛的症狀可能會瞬間加劇,另外,像是抬腿、站著或坐下等動作,則不一定會引起下背部疼痛;而這樣的疼痛有可能只侷限在特定的壓痛點,也可能是大範圍的疼痛;此外,疼痛可能從下背部往腿部放射性延伸通常稱為「坐骨神經痛」。

出現下背痛最常見的原因之一就是姿勢問題;例如搬運重物或突然間的扭腰等等。 ©Вестник

然而,根據統計初次發生下背痛的年齡,大多發生於20-40歲之間的人,這也是為何許多下背痛的人成年人的原因;而大約超過50%的下背痛患者,在病症好轉後仍會有復發的情形,且復發後的疼痛狀況通常比初次發生時更嚴重。還有慢性下背痛常和其它身體症狀一起發生,尤其又經常伴隨著睡眠上的問題,例如入睡時間增長、睡眠中斷、睡眠時間變短或睡眠品質不佳等,因此,許多慢性下背痛的病人合併有憂鬱及焦慮的症狀。

神經性下背痛:

主要是以神經根病變為主,指因各種不同原因造成神經根功能異常;除了下背痛之外,可能合併有坐骨神經痛,麻木,感覺異常,肢體無力,反射減弱或消失等情形,一般來說,是屬於較為嚴重的下背痛類型。

物理性下背痛:

這個又稱為「肌肉骨骼型下背痛」,是我們日常最常遇到的下背痛問題,多數因肌肉、肌腱或韌帶拉傷或扭傷所引起,或由於小面關節(facet joint)退化或發炎等原因而引起下背痛。(資料來源/亞東醫院 溫崇熙醫師)

主要是以神經根病變為主,指因各種不同原因造成神經根功能異常;除了下背痛之外,可能合併有坐骨神經痛,麻木,感覺異常,肢體無力,反射減弱或消失等情形,一般來說,是屬於較為嚴重的下背痛類型。

物理性下背痛:

這個又稱為「肌肉骨骼型下背痛」,是我們日常最常遇到的下背痛問題,多數因肌肉、肌腱或韌帶拉傷或扭傷所引起,或由於小面關節(facet joint)退化或發炎等原因而引起下背痛。(資料來源/亞東醫院 溫崇熙醫師)

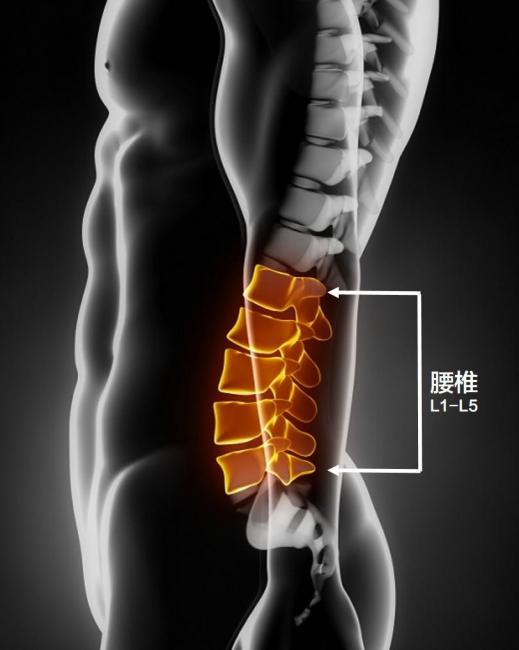

下背部的位置

所謂的下背是指由腰椎第一節到第五節所組成的區域。在每節腰椎中間會有纖維軟骨所構成的椎間盤,這些椎間盤具有「彈性墊」的作用,可防止脊椎之間直接相互摩擦而傷害到脊髓。脊髓延伸出的脊神經從椎間孔穿出,支配身體的肌肉、同時也傳送體表的感覺至中樞神經系統。而脊椎的穩定主要靠背部和腹部的肌肉及韌帶來提供。每節脊椎相接處,有所謂的「小面關節/關節突間關節」,會限制及導向脊椎的運動,脊椎旁有一組由許多小肌束所組成稱作多裂肌群(multifidus muscle)的肌肉,成人每條約2公分兒童約0.5公分,它縱向連接著每節脊椎,使脊椎在做許多動作如坐下、行走、舉起物品時能維持垂直及穩定。

下背是指由腰椎第一節到第五節所組成的區域。 ©Michigan Spine & Pain

容易復發的原因

患有慢性背痛的人為了避免疼痛,常會擺出不正確的姿勢,這時後就會造成多裂肌不正常而長時間的收縮或伸張,這樣的狀況在背痛消失後仍有可能持續存在,因此,這也可能是造成慢性背痛的病人疼痛常常復發的重要原因之一。

下背痛分類

下背痛的分類有很多種,目前並沒有公認且統一的分類方式,如根據成因而言可分為以下三類:

1.機械性背痛:包括肌肉拉傷、椎間盤突出、脊神經根被壓迫、椎間盤退化、關節疾病、脊椎骨折等。

2.非機械性背痛:腫瘤或發炎;如脊柱關節炎和感染。

3.內臟器官轉移痛:如膽囊、腎結石、腎臟感染、主動脈瘤等內臟器官。

這三大類以機械性背痛約佔90%為最大宗,至於找不到成因的背痛有大約75%,仍被認為和肌肉拉傷或韌帶受傷有關,其它少數的背痛,則可能是由全身性的問題(如纖維肌痛症)或精神方面的問題(如身體化疾患)所引起。

非手術治療方式

1.活動限制:

通常有神經性下背痛患者較為需要臥床休息,以不超過三天為原則可減緩神經根壓迫症狀,物理性下背痛患者多數不需臥床休息,僅需適度活動調整即可。另外,活動調整方面可以調整生活習慣減低活動量,但以不影響基本日常生活需求為原則,同時,避免彎腰負重或需重複扭腰等工作,以減少身體跳動或震動等情況避免不協調姿勢,避免長時間維持一固定姿勢(例如長時間站姿或坐姿)。

2.定期運動:

初期考慮低負擔有氧運動;例如走路、騎腳踏車或游泳這類;兩星期後可以考慮背部伸展運動及腹肌運動,主要是能讓你保持健康的體重並改善姿勢和增強肌肉強度減少補償,來幫助減輕背部疼痛。

3.服用止痛藥物:

例如普拿疼或其他非類固醇類止痛劑。神經性下背痛患者可考慮使用強效止痛藥(含嗎啡類止痛劑),但不建議使用超過三星期。另外,肌肉鬆弛劑也是門診時會考慮用的藥物,約三成患者會有昏睡情形,不建議使用超過三星期。

如果不是非常嚴重的下背疼痛,基本上都可以用物理治療搭配休息就可以恢復。

擺脫下背部疼痛

在很多情況下,簡單的休息可以幫助減緩下背部疼痛;但是在有些情況下必須要知道是什麼原因造成,因為,造成下背部疼痛的原因有很多,例如:你是屬於久坐的上班族,因為長時間的久坐會給下背部和臀部區域帶來太大的壓力負荷,就會造成疼痛。另外,如果你非常活躍並熱愛運動,沒有充足的熱身與正確姿勢,以至於運動時受傷也會導致下背部和臀部疼痛。然而,基於不同的原因醫生會讓你休息、吃藥、改變飲食習慣或改變生活方式,如果再嚴重的話就可能需要做手術來緩解消除下背部的疼痛情況。

資料來源/spine-health、draxe

責任編輯/David

運動星球

比起服用藥物 瑜伽更能預防骨質疏鬆

2017-10-03

瑜伽除了增加柔軟度、提高肌耐力、增加自信以及改善體態外,還能增加骨質密度來預防骨質疏鬆。根據哥倫比亞大學教授費雪曼(Loren Fishman)發布了一項從2000-2015年的研究。這研究總共有741人參與,其中227人平均年齡約68歲,而這裡面約有83%在研究開始前出現骨質疏鬆或骨質缺乏症,經過10年下來,他們每天或每隔一天就練習瑜伽,待實驗結果後他們骨質密度明顯高於不練習瑜伽的對照組,瑜伽這類花費不僅低又安全,比起服用藥物來說,更能有效改善骨質疏鬆。

比起服用藥物 瑜伽更能預防骨質疏鬆 ©denaturawellness.com

人類的巔峰骨骼質量通常會在30到40歲間就會到達,隨後便會開始走下坡,於是漸漸發生礦物質流失的現象。一般來說,女人骨質流失最快的時期是停經後的五年間,脊椎密度平均每年減少3-6%,而超過50%年過80歲的女性會有骨折的經歷。男性骨質流失的速率則較為穩定,在達平均巔峰骨骼質量後會依據不同部位,則每年流失約0.5-2%。

費雪曼多年來一直持續在蒐集瑜伽與骨質健康之間的關係與研究,希望能夠證明瑜伽可以為骨質疏鬆帶來有效的改善。於是他開始做實驗,他將這227人來固定練習這12種瑜伽體位法,包括了三角式、樹式、英雄II、側角式、蝗蟲式、橋式、扭轉三角式、站姿前彎I、坐姿前彎II、直腿扭轉、屈膝扭轉、攤屍式等。每個動作約30秒,一整套下來約12分鐘。過了10年下來,每天或每隔一天花12分鐘勤練瑜伽的這227人,脊椎、股骨、髖骨的骨質密度都得到很大的改善。

在這項研究開始以前,這741名參與者總共累積109起骨折病例,都是因為骨質疏鬆所導致。在這練習瑜伽、實驗研究進展的十年過程裡,之後沒有人在X光檢查中發現骨折,或者任何和練習瑜伽有關的嚴重傷害。意思就是,瑜伽對於骨質嚴重流失的患者應該是很安全的療法。

費雪曼表示,全美國每年有就70萬人脊椎骨折、30多萬人髖骨骨折,則上述研究顯示,除了手術與服藥外,瑜伽這類花費低又安全的替代療法值得推廣,瑜伽對骨頭施壓的力道大於地心引力,藉由瑜伽伸展可讓肌肉群互相擠壓,進而刺激骨細胞增生,瑜伽是安全的運動,就連嚴重骨質疏鬆的患者都可放心練習。

瑜珈可以為骨質疏鬆帶來有效的改善

除了做瑜伽之外,還可以多多攝取含鈣食物,像是菠菜、甘藍菜等綠葉蔬菜以及乳製品、黃豆、鮭魚等,這些食物在人體年輕時能建立強壯的骨骼,並在成長時保持骨骼健康,同樣的,不良的飲食習慣對骨骼還是會造成負面引響,像是喝太多含咖啡因的飲品、酒精以及吸煙等。根據內分泌學會的臨床內分泌學與新陳代謝期刊上的一篇研究報告指出,連續兩年攝取富含橄欖油的地中海飲食法與血清骨鈣素濃度增加有關,這表示該飲食法對骨骼具有保護作用。

含鈣食物 ©atlantablackstar.com