運動星球

伏地挺身腳部高低變化對於整體肌力訓練計劃的影響性

2020-07-27

要訓練胸大肌你第一個會想到什麼動作?相信有許多的人都會想到「伏地挺身(push-up)」這個千年不敗的訓練動作,這也是許多徒手訓練人士所推崇的上半身動作之一,也是許多評估上半身肌群肌耐力其中的一個方式,然而,這樣的訓練動作也被講求肌力與肌耐力的運動,例如棒球、拳擊和武術等項目當作一種基礎的訓練,並且在世界各個軍隊的基本體能訓練裡發揮重要作用。

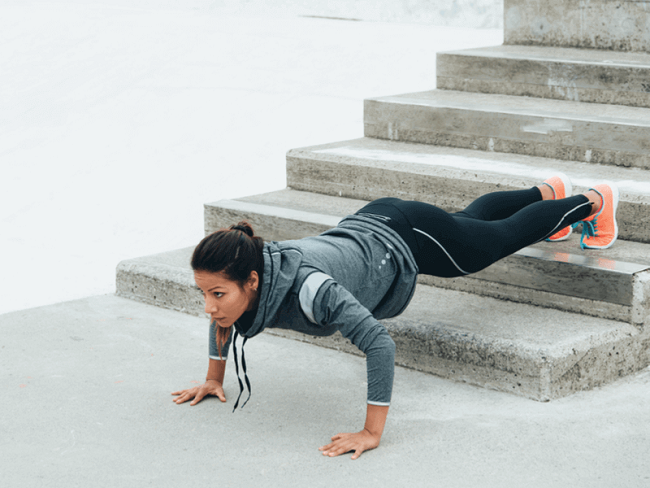

伏地挺身(push-up)這個千年不敗的訓練動作,這也是許多徒手訓練人士所推崇的上半身訓練動作之一。

儘管伏地挺身的負荷在訓練過程中,會受到個人體重與人體測量學的限制,但我們可以透過對於目標肌群組織施加較小或較大的負荷力道,來進行許多變化性的挑戰與肌肉刺激度。這些變化動作往往涉及改變手或腳的擺放位置,這會影響肌肉徵召的方式和關節所受的壓力;另外,還有一些變化模式是使用不同的輔助工具來進行,例如不穩定的表面(半圓平衡球或瑜伽球)、懸吊設備(TRX)以及專門設計用來進行伏地挺身的設備,這些不同的變化對於我們的目標肌肉到底有何不同?以下將透過一些研究數據告訴你伏地挺身可以怎麼做。

【延伸閱讀】伏地挺身徒手訓練的最佳運動

變化造成的負荷

標準的伏地挺身是將膝關節、髖關節、骨盆及脊椎從頭到腳成一直線,同時,肩部與肘部的彎曲伸展以及升高降低,將會促進肩關節的運動範圍。另外,伏地挺身訓練進行多種變化的模式,將會徵召不同的肌肉並形成不同的刺激效應,最常見的就是透過手部間距造成不同的訓練肌群,最常見的包括寬式伏地挺身(手部間距略比肩寬150%)、標準伏地挺身(間距略與肩同寬)以及窄式伏地挺身(手部間距略比肩窄50%);一般來說寬式伏地挺身能有效率的刺激胸大肌,而窄式伏地挺身較能刺激肱三頭肌,這與應用解剖學的基本原理是一致的。

具體來說,由於胸大肌是主要的水平屈肌,當我們張開肘部就可改善肌肉的長度(張力關係),進而促使其產生更大的力量,另一方面,當肘部越靠近身體會使得胸大肌處於生物力學的不利位置,因此,就必需要從肱三頭肌徵召更多的肌肉參與其中;然而,依據肌電圖(EMG)所研究評估伏地挺身肌肉徵召模式表明,與寬式或標準伏地挺身姿勢相比,窄式伏地挺身不僅可以徵召更多肱三頭肌的激活度之外,還可以有效的刺激胸大肌肌群。

【延伸閱讀】立刻擁有大胸肌的7個伏地挺身變化式

伏地挺身最常見的變化就是透過手部間距造成不同的肌群刺激。

高度的垂直力量

除了手掌間距的變化之外,最常見的還有高度變化。根據一些評估腳部高低度與最大垂直地面反作用力的研究指出,包括標準的伏地挺身和在膝蓋高度進行的伏地挺身有不同的負重百分比,這幾項研究是在30.5cm和61cm的高度進行,最終發現,腳抬高的伏地挺身產生的地面反作用力,比其它所有的伏地挺身變化式要來的更高。

當我們運用總體重的百分比表示時,會發現由雙手撐於高61cm時並膝蓋著地訓練,負重只佔體重的41%,接著一樣高度膝蓋離地負重變為體重的49%;但如果將雙手高度降為30.5cm時負重就變為體重的55%,標準高度伏地挺身負重為體重的64%,然後,抬高雙腳高度到30.5cm負重就變為體重70%;最後,在將腳部的高度提升到61cm的高度,負重就會變為體重的74%,這就表示腳部的高低將影響整體的負重與困難程度。另外,根據Ebben等人的研究報告指出,將腳抬高的伏地挺身訓練比手放在不穩定表面,對於肩部的肌肉刺激要來的更大,但也更增加肩部受傷的風險。

伏地挺身時也時常會進行不同的高度調整,以增加或減少負重量。

不平衡訓練

除了固定式伏地挺身訓練之外,還有的人會使用不穩定表面來進行更高階的練習。例如採用半圓平衡球來進行,根據一些研究發現,採用不平衡的伏地挺身比標準伏地挺身,可增強肩部與斜方肌的肌肉訓練,Ebben等人也發現將雙手放在平衡球上,進行伏地挺身可顯著的增強肱三頭肌的成長。另外,從相同角度的伏地挺身相比,採用平衡球的訓練動作還會增強胸大肌的訓練,以及腹直肌和外斜肌的肌肉刺激度。根據這點Marshall和Murphy的研究顯示,在平衡球上進行伏地挺身比在穩定表面所進行的訓練相比,肱三頭肌與腹部核心肌群在肌肉刺激度上有顯著的提升,因此,如果想要同時加強腹部核心與肱三頭肌肌群,採用平衡球進行伏地挺身會比一般在穩定表面進行伏地挺身訓練要來的更好。

【延伸閱讀】美軍海豹部隊入伍18週機密訓練計劃

有許多人也會採用半圓平衡球來進行訓練,除了可訓練胸大肌與肱三角肌外還可加強核心肌群!

結論

最後,如果你對於做正常伏地挺身沒有把握可完成,你也可以嘗試進行其它方式來減少伏地挺身的挑戰性,例如將雙手靠在垂直的牆面進行伏地挺身或是採用膝蓋著地的伏地挺身,當你有辦法將身體撐起時就可進行標準伏地挺身的訓練;另外,也可以在採用其餘的輔助工具來增加訓練的困難度,例如負重背心或是彈力帶以及各種不穩定的工具,來進行一連串的上半身肌肉挑戰。

資料參考/journals

責任編輯/David

運動星球

別再說沒時間沒器材!加入Burpees波比跳讓你縮短50%訓練時間

2020-06-22

Burpees波比跳對於許多有當過兵的男生都不陌生,這是一個結合「深蹲」、「伏地挺身」、「跳躍」這三大動作而成的高效能訓練動作,是由一位美國生理學家Royal H. Burpee於1930年所發明,並被美國軍方列入於體能測驗課程之中,同時,也因為這個動作可在短時間內將心率提升到接近人體最大值,所以它是屬於高強度無氧運動的一種,除了可以燃脂之外,還可以訓練到身體百分之70左右的肌肉群,包含背部、腹部核心、腿部、臂部等重要肌群,再加上不需要太大的活動空間,可隨時隨地進行操作訓練,因此也被列為想燃脂、瘦身的人必做的動作之一。但這樣高效能的訓練動作,除了上述所說的效能之外,對於我們身體健康還有哪5種好處呢?這篇我們將告訴你為何要將這個訓練動作,融入於你日常的訓練計畫內的理由。

你真的別再說沒時間沒器材!加入Burpees波比跳讓你縮短50%訓練時間

執行Burpees的5個理由

1.全身鍛煉

如同我們在前言所講的,它除了燃脂之外還可以訓練到身體百分之70左右的肌肉群,試想一下,如果你的時間有限只能選擇一種全身性的訓練,那你除了進行Burpees波比跳之外你還能做什麼?,正因為Burpees波比跳可以解決大量刺激肌肉和加強心肺的問題,因此,也被許多人將這個動作納入HIIT的訓練之中,甚至於你也可以透過一些動作來進行修改動作,例如可以在平板撐體動作時,進行伏地挺身的肱三頭肌訓練,這樣你就可以在訓練腿部、核心與其它上半身肌肉時,加入肱三頭肌的練習。

2.增強肌力

有進行過Burpees波比跳的人一定都了解,這個動作可以算是地獄級的訓練項目,因此,有可能一開始你只能做3下標準的Burpees,但只要持續不斷的練習就會漸漸的加強次數與動作速度。經過一項最新的研究報告指出,與特定的單次間歇鍛煉(例如腿部推舉)相比,進行全身性的高強度鍛煉時,對於活躍肌肉耐力與心肺功能的評估數據表明,儘管耐力與低強度的訓練可以改善心血管健康與肌力,但是透過全身性的有氧強度訓練,更能改善骨骼肌耐力並帶來更多的好處。

3.隨時進行

這個訓練動作受到許多健身愛好者的喜歡,其中有個原因就是不用購買任何的器材只需要自身體重,因此,使Burpees波比跳成為在任何地方都可進行的完美訓練,所以,當你在旅行或是器材有限的地方,就再也沒有理由不運動了吧!另外,在美國陸軍預備役軍官訓練學員中,進行了一項針對高強度間歇訓練(HIIT)的效果如何影響健身水平的研究調查,這項研究由26名大學年齡的參與者在短短3天內完成了為期4週的運動訓練,這包括60分鐘的基本運動訓練或全身性間歇性高強度訓練,這其中還包括4-7組30秒的Burpees波比跳動作,最後發現儘管運動訓練的時間很短,但對於進行全身性間歇性高強度訓練(HIIT)的學員來說,都可以保持有氧能力與肌耐力的成長,對於提升武裝部隊人員的身體狀況有著十分重要的要素。

4.挑戰體能

這個訓練動作主要是訓練到背部、腹部核心、腿部、臂部、手臂等重要肌群,雖然透過這個訓練動作並無法明確的指出,可獲得更強大的肌力成長但對於肌耐力與心肺功能的好處將無庸置疑,另外,正確的動作是一個關鍵要素,你只需要在訓練的過程中多花些時間注意姿勢,就可以確保運動傷害的發生及增加更多的訓練好處,一旦掌握了正確的訓練動作便可以用更快速的速度挑戰自己的體能狀態。美軍在二次世界大戰測量士兵體能,就是以一分鐘可以做幾下Burpees波比跳做為衡量標準,在當時以1分鐘可以做41下為優秀27下為較差。

5.增加耐力

當你進行連續10下的Burpees波比跳之後,就會發現心臟不停的高速跳動並大口的呼吸,有一項研究也表明,這樣的訓練動作與騎自行車相比可以帶來更多的心血管好處,發生這種情況是因為每次的訓練都是加強全身超過7成的肌肉並增加組織對於氧氣的需求,隨著訓練時間的延伸身體更能有效率的運用氧氣輸送,並將身體的協調性與肌肉強度做出完美的結合。

資料參考/MEN’S FITNESS、barbend

責任編輯/David

運動星球

想朝著健身目標不斷前進?肌力訓練最重要的六大基本原則你一定要懂

2019-05-09

加入健身房的人都有著不同的原因與目的,但相信大多數的人都希望能獲得力量與肌肉,並同時降低體脂肪修飾出好身型。無論你是想要哪種健身目的,接下來要討論的訓練原則對於理解力量訓練至關重要,只要你能掌握好這些基本的概念,就能隨時針對自己的目標來修改訓練方式,讓你朝著健身目標的進步會有大幅度的幫助。

想朝著健身目標不斷前進?肌力訓練最重要的六大基本原則你一定要懂!

在準備好了解訓練原則之前,理解何謂力量訓練就變得更加重要。在術語裡面有分為力量訓練、重量訓練和阻力訓練這三種,一般來說在訓練上這三種都可以交叉使用,然而,這三者之間有一定的相似之處,但也存在著一些差異。

這三個術語中最廣泛的是「阻力訓練」,阻力訓練描述了身體在一定方向上的任何運動,以抵抗抵抗這種運動的某種力量,許多的活動都屬於這一類,無論你是舉重還是爬樓梯,都屬於阻力訓練的範圍。接著最常聽到的是「力量訓練」,它也是屬於一種阻力訓練,但並非所有類型的阻力訓練都屬於力量訓練的範圍,因為,力量訓練指的是任何類型的訓練,其涉及身體在某個方向上移動時,抵抗特定引起肌肉力量或肌肉生長變化的力,這可能包括有舉重,自重訓練等等,但這種移動不包含跑上階梯這類。最後,就是「重量訓練」這指的是,身體在某個方向上移動的任何類型訓練,並抵抗由某種類型的重量所提供的運動力量,這可能包括自由重量和機器重量,但不包括自重訓練類型。

在準備好了解訓練原則之前,理解何謂力量訓練就變得更加重要。

力量訓練的六個原則

現今有許多關於運動競技訓練的各種理論,多是來自由德國學者威廉•魯(Wilhelm Roux)博士,所提倡的生理學基本原則「Roux訓練原則」而來的,並廣泛的被運用在訓練之上。根據該原則,只要適度地施時訓練,雖然能期待訓練的效果會進步,但若未依照法規而造成訓練不夠或是訓練過度,不僅會讓效果大打則扣,更有可能會提高運動傷害的風險。而以下這六個訓練原則被許多的專業人士所接受,並且這些原則是不能做改變。

1.特殊性原則

這個原則通常被稱為Specific Adaptation to Imposed Demands簡稱SAID,它代表「特定適應強加的要求」,用最基本簡單的意義上來說,它意味著以特定的方式訓練以產生特定的結果。例如:如果你目前的運動目標,是增加1RM的臥推力量,那麼你就應該在較低的重複範圍內進行訓練,並使用較長的休息時間來改善力量的增益。但如果你目前的目標是提高運動表現,那麼你的重點應該是以相似的速度在運動中實際進行功能訓練。簡單來說,就是依據不同的目標給與不同的刺激,因此就必須選擇符合目的的運動條件,例如負荷形式、強度、速度與關節角度等等來做訓練設定。

2.漸進式原則

當肌肉習慣於特定的強度時,漸進式原則就是要不斷的增加訓練強度,可以透過增加訓練重量、增加每組所執行的重複次數、增加每個動作的總次數或減少組間的休息時間來達成,用不斷增加肌肉壓力的做法可以讓肌肉增加力量並防止高原。漸進式原則是力量訓練的最重要的原則之一,沒有這項原則,肌肉的力量與成長將會因為持續適應而停滯不前。

3.個別性原則

為了讓每個不同的人都能有計劃性的成長,因此,就必須要考量被訓練者的年齡、性別、體力、體格、健康狀態、訓練目的與訓練經驗等多項個人差異,來選擇是當的訓練方式及重量。例如:一個目標是增加5公斤的初學者,與擁有相同目標的專業級運動員,兩者間就會有不同的訓練程序與安排,他們訓練計劃的差異並不是取決於他們的目標,而是取決於他們之間的運動經驗。另一方面,一個以增加肌肉為目標的運動員,與想要提高肌肉力量為目標的運動員,同樣,也會進行非常不同的訓練方式與計劃。

不同的體型與訓練目標等等,都必須要列入個別性原則內做為考量。

4.超負荷原則

一但人經歷了特定訓練計劃的特定適應之後,為了要提高肌肉的活動力防止停滯,就必須要對肌肉或神經肌肉,施以比平常更強的運動刺激,這就是超負荷原則。

5.持續性原則

當你開始達到原先設定的目標之後,為了能持續保持這樣的狀態與強度,就必須在強烈的意志力之下,持續的進行訓練以符合原先設定的目標。但如果你對於目前的訓練強度與目標感到滿意,可以減少到健身房的訓練天數。

6.全面性原則

所有的訓練要素都必須要均衡且整體性的提升,例如:要執行肌力訓練就必須均衡的強化全身肌群的肌力,以避免產生肌力不平衡與身體比例不對稱的狀態。

結論

在這六項基本原則的架構之下,你應該就要清楚沒有單一方式的健身計劃,因為每個人從不同的目標與不同的身體層面開始,因此,將此六大原則運用在你的健身訓練計劃內,將會大幅度的提高訓練效率之外,也會幫助你更快的達成想要的健身目標。

資料參考/Encyclopedia of Muscle & Strength

責任編輯/David