運動星球

臥推的進階與退階動作是什麼? 搞懂才能安排避免受傷的課表

2022-05-10

無論任何人,在運動訓練追求更好的表現與成績之前,最重要的就是避免受傷。以下守則是美國肌力與體能訓練教練布蘭登.李瑞克 (Brendon Rearick)在《好教練的養成之道》書中針對教練或訓練師們,說明如何遵循「避免受傷」的原則來改進訓練課程安排,例如拿捏訓練的「退階」和「進階」,並與學員建立起信任、快樂且積極的關係。

臥推的進階與退階動作是什麼? 搞懂才能安排避免受傷的課表

如果客戶(以下「客戶」皆指學員)因為教練的課表而受傷,沒有變得更好,相對也不會在康復後支付教練費用。為了避免這種最糟的情形發生,我們要承擔完全的責任,在訓練環境中有任何受傷的狀況,都是我們的錯誤。用這種心態來為客戶揀選適合的運動,不但能帶來進步,也不會造成傷害。

復健與健身沒有差別,只是訓練的退階或進階

撰寫這本書時,我很希望復健專業人員也有機會看到。如果你是復健專業人員,請別誤會這項守則。我深信復健與健身專業人員都是必要的。沒有人能取代對方的工作。

即使這些專業是獨立的,且有時不一致,但他們還是可以互相分享有關於揀選運動、設定標準與建立最終目標的心態與詞彙。啟發眾人這個觀念的應歸功於物理治療師查理.溫格洛夫(Charlie Weingroff)。

真實世界中的例子有下面幾種。調整胸椎,就是垂直推拉的最低退階動作;如果腳踝是限制因素,那麼徒手按摩小腿與活動腳踝,則是高腳杯蹲的最低退階動作;恢復髖關節的活動範圍,是單腳硬舉的最低退階動作。

這些「健身」的被動形式,是運動的最低切入點。

如果你是復健專業人員,可以跟知道如何從基礎建立動作模式的訓練師一起合作;如果你是訓練師,可以和專業復健人員一起合作,他們將運動與健身視為客戶的最終目標。而他們安排的復健活動,則是「健身」中最容易完成的動作。

我想再次強調:建立你的轉介團隊,並向他們學習。

在復健環境中與健身房裡完成的事物都是訓練

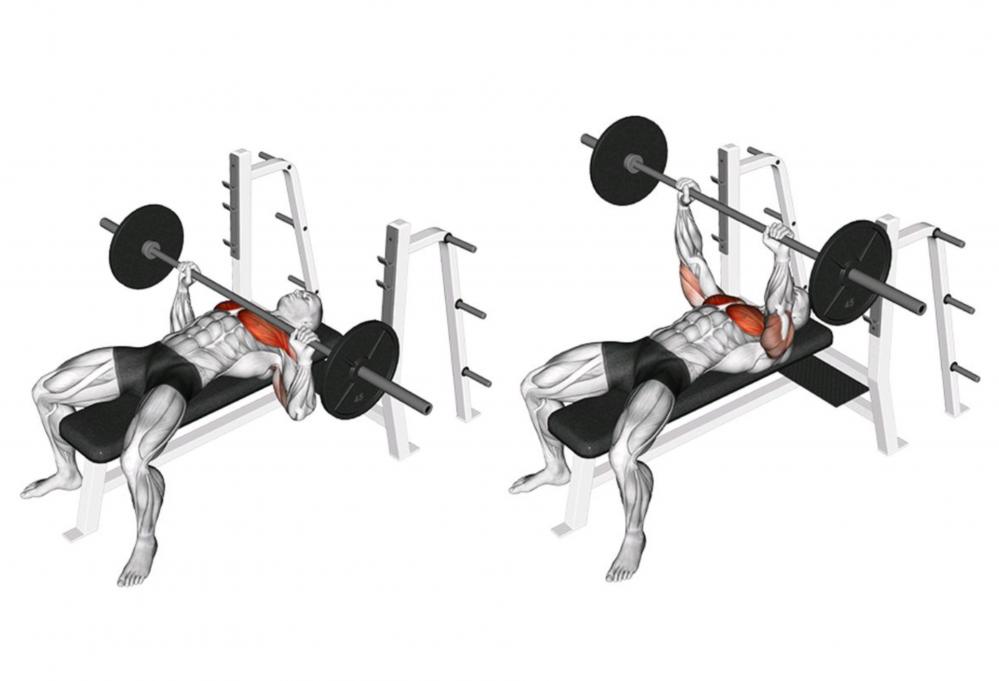

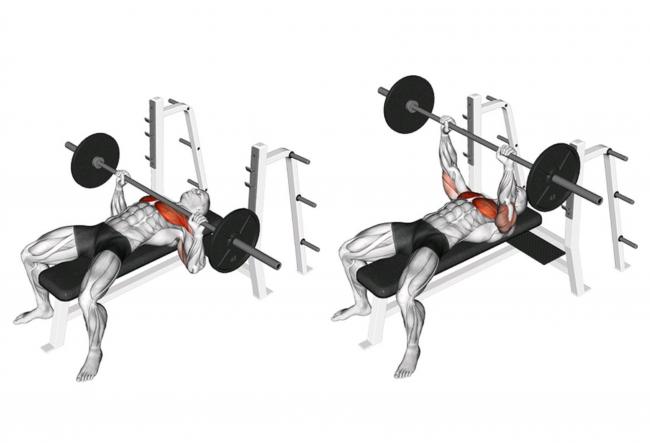

記住,在復健環境中與健身房裡完成的事物都是訓練。問題只是它屬於訓練光譜中的哪一邊,是進階動作,還是退階動作呢?如果你在訓練一個 12 人的團體,成員的年紀與能力各異,而你在課表中安排了槓鈴臥推,他們的進階與退階動作可能如下:

● 兩個人以一倍半體重進行槓鈴臥推,次數是 5 下或者更多。

● 四個人學習槓鈴臥推。

● 三個人進行啞鈴臥推,這樣肩膀活動的自由度會更好。

● 兩人使用滑輪做胸推(一位剛受傷康復,另一位是 80 歲長者,不想要也不需要使用槓鈴或啞鈴的固有風險)。

● 一人伸展且用軟球放鬆胸肌,並以壺鈴進行肩膀穩定度訓練。

每個人在做的都是臥推!他們做的是最適合自己的版本,而這些動作分布在復健至訓練的連續光譜中。

如果我們的訓練,都是以相同的動作模式為基礎,且當我們知道什麼樣式較為簡單(退階動作),什麼樣式較為困難(進階動作),就能確保沒有人會被阻擋在外,沒有人會脫隊,沒有人會受傷,每個人都會成功。

槓鈴臥推

8 種動作是矯正運動也是熱身

這是我最近在 8 人以上的團體課程中,學到的最重要守則。所有的肌力訓練或運動員動作,都可以被分為 8 種動作:

1. 推

2. 拉

3. 階梯:水平上升或下降

4. 弓步:任何方向的質心改變

5. 鉸鏈

6. 深蹲

7. 反核心(伸展、旋轉與側屈)

8. 兩點間的移動

適當地熱身,讓身體做好準備,再執行上述動作。我最常用到的熱身訓練是:

● 肩膀地面滑行、棒式時鐘、棒式碰肩

● 划船、拉開彈力帶、面拉、肩胛懸垂

● 使用彈力帶進行仰臥髖屈肌伸展、單跪姿髖屈肌伸展維持

● 四足跪姿髖伸展、單腿橋式、徒手等長分腿蹲

● 碰腳趾、仰臥放腿、髖關節鉸鏈

● 四足跪姿髖搖擺、深蹲矩陣:碰腳趾式的深蹲、分腿蹲、側蹲、斜蹲。

● 鳥狗、爬行、棒式

● 蹦跳(單腳起跳離地,接著雙腳落地)、側併步、繩梯、負重走路、雪橇

在滾筒上進行單腿橋式

每一天,我都會運用到上述熱身訓練的不同組合在每一位客戶身上。

如果客戶需要這些訓練,它就成為一種矯正運動,改善他們在特定動作上的表現。

如果客戶的動作很好,不需要做任何矯正,那麼上述這些動作可以當作是熱身,幫助他們的身體做好準備,可以更快速地移動、跳得更高、移動重物與丟擲。沒有人能因為地板滑行、仰臥放腿、碰腳趾、橋式或鳥狗式,就能跑得更快或變得強壯。

你希望運動員更快,訓練他們跑快一點。

想要客戶變強壯,讓他們舉起或移動重物。

在為每個客戶安排不同的熱身活動前,請記住他們需要相同的東西:8 種動作。只是他們進行的目的不一樣,把它當作是矯正運動,或者當作熱身。

資訊

• 文章摘自臉譜出版,布蘭登.李瑞克著《好教練的養成之道:從如何指導、安排課表到打造成功職涯,健身教練都該懂的105條關鍵守則》一書。

【本書特色】

要成為一位真正的「好」教練,擁有訓練技術是不夠的,你還需要懂得「這些事」。

從如何指導、如何設計課表,到如何讓教練成為你的終身職業 ── 從年輕到資深、從一對一到團體教練、甚至健身房經營者都受用的關鍵心態與觀念, 所有想以健身教練為志業的人必讀!

• 更多《好教練的養成之道》資訊 請點此

《好教練的養成之道》

責任編輯/Dama

運動星球

減肥初學者必學! 6招隨時隨地都能練的有氧循環訓練

2019-08-16

循環式訓練是種近年非常流行的健身方式,簡單來說,它由一系列的訓練動作組合,循環連貫進行,每個訓練間夾雜短暫的休息,藉此提升肌力和鍛鍊心肺,對於想減肥、減脂的人尤其適合。你怕時間不夠、常常出差無法訓練嗎﹖以下6個動作組合由國際跑步雜誌Runner’s World特別設計,讓無論在家裡、出國出差或旅遊都能派上用場,燃脂同時預防運動傷害。只要有心,沒有理由會讓你「沒空運動」!

以下每個動作做8次,重複各動作循環20分鐘。

1. Alternating Crab Reach蟹式交替伸展

步驟1﹕面向天花板,手掌和腳平放地面,指尖指向後方。

步驟2﹕使用臀部力量讓軀幹離地向上,右手臂朝天花板延伸。

步驟3﹕回到步驟1起始位置,換成左手臂朝天花板延伸。

2. Plank With Knee-Drive棒式提膝

步驟1﹕從高棒式開始,保持腹部收緊。

步驟2﹕爆發性地將左膝蓋碰觸右手肘。

步驟3﹕回到步驟1起始位置,快速換成右膝蓋碰觸左手肘。

3. Side Lunge and Balance左右側弓箭步

步驟1﹕站立,右腳跨出弓箭步,保持左腿伸直。

步驟2﹕右腳返回停在左腳旁,離地維持1秒。

步驟3﹕做8次之後換左腳。

4. Lateral Pushup橫向伏地挺身

步驟1﹕從高棒式開始,將左手和左腳向左移動一步,右手和右腳跟著移動到呈原本的左右間隔。做一個伏地挺身。

步驟2﹕,將右手和右腳向右移動一步,左手和左腳跟著移動到呈原本的左右間隔。做一個伏地挺身。

步驟3﹕步驟1+2為1次,做8次。

5. Squat-Cross-Punch拳擊深蹲

步驟1﹕從深蹲開始,背部保持平坦、挺胸。

步驟2﹕當站起身時,運用臀部向左旋轉,同時右手向右方揮拳。

步驟3﹕回到起始深蹲,換成向右旋轉出左拳。

6. Skaters 溜冰

步驟1﹕做溜冰姿勢,從站立開始。

步驟2﹕右腳向右側跳一步,重心放右腳,左腳向右後方踢,雙手向相反方向擺動。同時身體保持壓低、挺胸收腹、背部打直。

步驟3﹕換腳重覆動作。

資料來源/Runner's World

責任編輯/Dama

運動星球

無懼挑戰 郭婞淳:我準備好了

2017-04-17

台灣舉重女將郭婞淳,日前才在世大運測試賽拿下金牌,今(17)日出席「UNDER ARMOUR」發表會活動時表示,目前正積極準備一連串的賽事,本週將先前往土庫曼參加亞洲舉重錦標賽,接下來有5月全大運、8月世大運以及11月的世錦賽,她也自信滿滿能將世大運金牌留在台灣。

郭婞淳積極備賽,對於世大運將金牌留在台灣顯得自信滿滿。 運動星球/Oliver Wu攝影

3月5日舉行的2017臺北世大運測試賽,是郭婞淳在里約奧運之後的第二場正式比賽,也是她今年的第一場賽事,更是她於去年奧運後首度在台灣出賽亮相。郭婞淳參加女子63公斤級比賽,在抓舉和挺舉各3次試舉都順利完成摘金,對於這樣的成績,郭婞淳當時表示:「聽說世大運這量級的紀錄是抓舉104公斤、挺舉134公斤,今天舉了103、133公斤,雖然有些動作技巧沒到位,但能有這樣成績,也更增加我今年挑戰世大運金牌的信心。」

原本是參加田徑隊跟籃球隊的郭婞淳在國三時有次參加接力賽,因為掉棒而使她意外輾轉踏入舉重之路。2010青年奧運為台灣舉下了第一面銀牌,2013年更一口氣拿下舉重四大國際賽金牌。而在最顛峰的時候,郭婞淳在一次的訓練中,不慎將槓鈴砸在腿上,使得右大腿股外側肌80%斷裂,讓郭婞淳的舉重生涯蒙上陰影,而且未來可能無法再次站上舉重舞台。郭婞淳表示,傷後鼓起勇氣重新出發,練習時卻發現自己連簡單的項目都舉不起來,讓她不禁失聲大哭,卻同時體悟到,「這條路是我自己選的,如果我自己都幫不了自己了,那誰來幫我?」

經過將近半年的努力復健,郭婞淳不但奇蹟似的回到場上,更在2016亞錦賽勇奪金牌,向世人宣告昔日的金牌戰將正式回歸,更顯出她超乎常人的意志力!2016年里約奧運拿下銅牌,郭婞淳自認沒有將真正的實力發揮出來,但她也表示奧運帶給她最大的收穫不是獎牌,而是心態上的改變,經過奧運的洗禮後,看待比賽、成績的心情都已不同以往,現在「不論是在比賽或是練習都放得更開。」

郭婞淳出席品牌活動挑戰翻輪胎。 運動星球/Oliver Wu攝影