運動星球

解決疫情下惱人的「新冠失眠」 做這種運動讓你更好睡

2022-06-27

人的一天約有 1/3 時間都在睡覺,睡眠時段的重要性足以影響我們的另外 2/3 天。不過,COVID-19 爆發後,根據近兩年的國際期刊研究顯示,約有 1/3 的新冠肺炎患者會在確診甚至康復後出現所謂「新冠失眠」(Coronasomnia / Covid-somnia);另外台灣睡眠醫學會「2022 年台灣 COVID-19 影響國人睡眠調查」發現,疫情後全台有 1/5 民眾對睡眠感到不滿意,較疫期前增加近 17%。有失眠症狀的比例則從疫情前42.9% 上升至 59.7%。讓我們先了解「新冠失眠」是什麼,再試試用運動找出解決之道。

解決疫情下惱人的「新冠失眠」 做這種運動讓你更好睡(圖僅為喻意) ©Matthew Henry on Unsplash

什麼是新冠失眠?

新冠失眠比起典型與壓力相關的失眠症更加複雜,因為它不僅與 COVID-19 疫情有關,還涉及因疫情而發生的其他所有變化。以下是美國行為睡眠醫學心理學家 Michelle Drerup 博士曾在媒體受訪時的說明。

新冠失眠是指 COVID-19 大流行引起的壓力相關的睡眠問題,不過在此提醒,任何類型的壓力通常是失眠、難以入睡或是睡到一半醒來後無法重新入睡的主要誘因,但壓力對我們的影響層面更廣,包含生活的各層面,睡眠是其一。除了失眠,壓力過大也會影響你的夢,因為壓力和焦慮影響著大腦處理的方式,許多人比以往做更強烈的夢,而壓力大的夢境可能導致起床後更有壓力。

新冠失眠的情況不只呈現在台灣睡眠醫學會的調查。在英國 2020 年發表的研究顯示,該國失眠人數從 1/6 增加到 1/4;而中國的失眠率在封鎖高峰期從 14.6% 上升到 20%。另根據美國睡眠醫學學會的研究,2020 年前五個月在美國有 277 萬次 Google 搜尋「失眠 (insomnia)」,比前三年同期增加 58%。顯見疫情期間的失眠情形已是世界各國都關注的問題。

新冠失眠的原因

首先談 COVID-19 疫情流行期間壓力指數飆升的原因,包括孤獨感、經濟困難、兼顧自己工作和孩子就學的育兒挑戰等等。至於睡眠障礙的增加,主因是疫情期間帶來的壓力和焦慮增加,包括不確定性,以及我們接觸到不斷湧現的疫情相關訊息。

再者,因為居家隔離、居家上班上學、避免大型集會、戴口罩等措施,讓我們無法進行正常活動,也導致人們待在室內的時間更長、少接觸陽光,卻增加暴露在螢幕藍光下的時間,使調節生理時鐘的褪黑激素減少;另一方面,日常生活已被打亂,整天在家可能一直睡覺,或是在白天過多次、過長的小睡,這些都影響著我們的生理時鐘,可能對許多人的睡眠產生負面影響。

至於部分 COVID-19 確診者出現長期失眠狀況,但美國疾病管制與預防中心(CDC)並未將這種睡眠障礙列入常見症狀中。Drerup 博士解釋,比起感染病毒,與疫情相關的壓力是人們失眠更可能的原因。

長期居家導致人們待在室內的時間更長、少接觸陽光,卻增加暴露在螢幕藍光下的時間 ©Mert Kahveci on Unsplash

新冠失眠如何影響你的健康

壓力和睡眠不足都會對整體健康產生巨大的負面影響,尤其是對免疫系統。當一個人長期睡眠不足,免疫力往往會降低,對病毒的感受性則增高。另一方面,睡眠不足對情緒調節和心情產生負面影響,尤其如果我們已對病毒感到壓力,那麼睡眠不足就會加劇這種壓力。在認知上,擁有健康的睡眠往往會有更好的認知功能,而記憶力和決策力會因為睡眠不足受影響。身體的其他部位也會因長期失眠,導致心血管和代謝相關問題惡化,包括體重增加、糖尿病和高血壓等風險增加。

這樣運動讓你更好睡

心肺耐力和有氧運動、力量訓練以及瑜珈,都是能有效改善睡眠的運動,尤其走路、跑步、高強度間歇訓練等有氧運動,被證實可以促進更好的睡眠。但為了晚上睡得好,專家提醒,因為體溫和心率的關係,在白天運動比晚上對睡眠更有幫助!

1. 白天有氧運動讓身體放電助睡

美國睡眠研究員暨行為睡眠醫學學會委員會成員 Christina Pierpaoli 指出,在白天進行劇烈、中等強度甚至輕度的有氧運動來消耗能量,例如走路、游泳、做家務等,可刺激一種叫做「腺苷」的物質,這種物質會增加睡眠壓力,而白天的能量消耗意味著有更多的睡眠壓力,並且通常會改善睡眠。簡單來說,白天適度放電、消耗自己的電量,能轉化成更快、更深層而穩定的睡眠。

在白天進行劇烈、中等強度甚至輕度有氧運動消耗能量,可刺激「腺苷」,增加白天的睡眠壓力並改善晚上的睡眠 ©Andrew Tanglao on Unsplash

2. 30-45 分鐘中等強度運動助調節夜間體溫

體溫和睡眠直接相關,夜間體溫會自然下降,向身體發出睡眠的信號。心理學家暨失眠治療臨床醫師 Candice Seti 建議,你可以做一些事情來幫助體溫觸發睡眠,運動就是方法之一。運動時體溫會升高,這種溫度上升會持續幾個小時,接著開始穩定下降,這種下降可與身體的自然晝夜節律一起進行,並有助於促進睡意。

想達到上述體溫狀況,可在睡前 3-6 小時進行 30-45 分鐘中等強度的有氧運動,但切忌睡前才做運動,否則可能導致更多睡眠障礙問題。如果運動離睡眠時間太近,可在躺平之前至少 45 分鐘淋浴並恢復正常體溫,以便讓身體完全放鬆。

資料來源/Cleveland Clinic, healthline, 中國醫藥大學新竹附設醫院

責任編輯/Dama

運動星球

體態平衡與疼痛的根源講座暨作者見面會-免費入場

2019-11-18

總是在全身各部位慢性疼痛的擾人陰影下,多年來無法根治﹖事實上,你的體態已透露出疼痛的根源,更預測了未來你還有哪個部位可能疼痛!隨著《體態平衡與疼痛的根源》一書籍將於11月底上市,「疼痛」被更加清晰而具體的方式分析出來,讓讀者認清「你疼痛的部位往往不是疾病的根源」。

總是在全身各部位慢性疼痛的擾人陰影下,多年來無法根治﹖

想了解問題、真正解決問題,11月28日的悠閒午後,免費前來《體態平衡與疼痛的根源》講座暨作者見面會。有從馬來西亞特地遠赴來台的作者群蔡定成、葉明嘉、張嘉和為你導讀、面對面交流,還能當下拿到優惠的圖書價格和現場簽名。更重要的是,主辦單位提供滿滿90分鐘的疼痛講座,讓作者蔡定成為你解析體態平衡與疼痛根源的奧秘!

從馬來西亞特地遠赴來台的作者群蔡定成、葉明嘉、張嘉和為你導讀。

這場活動將帶給你

1.《體態平衡與疼痛的根源》圖書優惠價格並與作者面對面交流。

2. 體態、姿態、步態、足態如何相互影響健康的基本觀念。

3. 足底如何影響全身?

4. 脊椎調整的基本觀念。

5. 全身各部位疼痛的問題根源分析。

6. 足弓墊的選擇與運用方法。

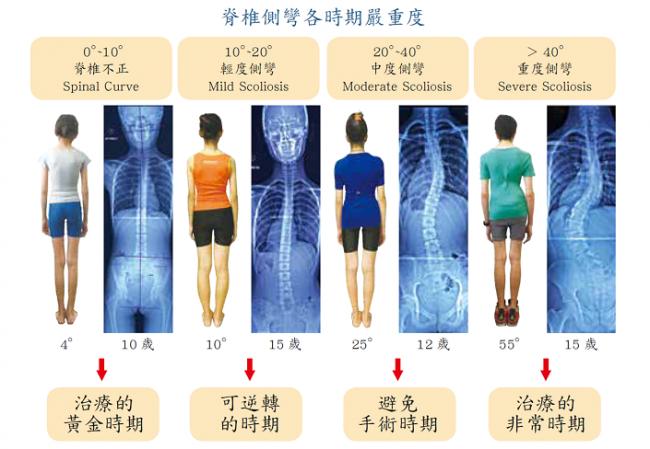

脊椎側彎各時期的延重程度案例。

必來參加的人

.已購買或想了解《體態平衡與疼痛的根源》一書的你/妳

.長期全身多處痠痛找不出原因的你/妳

.自覺體態歪斜但不知從何解決的你/妳

.對脊椎調整知識想進一步了解的你/妳

.希望多方交流脊椎相關疾病案例的醫事人員

專業講師-蔡定成

《體態平衡與疼痛的根源》第一作者蔡定成醫師,現任馬來西亞古晉全民西醫診所院長。在診所推廣體態矯正、改善脊骨神經異常及肌筋膜疼痛的觀念與治療,也推廣自然療法、應用生酮飲食治療慢性糖尿病及心血管疾病、慢性食物敏感檢測治療慢性皮膚病及各種敏感與自體免疫失調疾病。蔡定成也相繼設立古晉賽斯身心靈推廣中心,定期舉辦身心靈讀書會及工作坊;並擔任古晉足脊神經保健協會主席,與本書其他兩位作者葉明嘉、張嘉和,共同在馬來西亞推廣超過100場體態與足態相關公益講座。

經歷:

1996年國防醫學院醫學系畢業

2003年新加坡大學家庭醫學皮膚科文憑

2003年設立古晉全民西醫診所

2005-2014年慈濟志工及古晉人醫會召集人

2015年設立古晉賽斯身心靈推廣中心

2016年馬來西亞古晉足脊神經保健協會主席

2017年開始為砂拉越星洲日報健康專欄寫作

2018年世界脊診整脊醫學聯盟台灣分會籌備會顧問

2019年 出版著作《體態平衡與疼痛的根源》

現任馬來西亞古晉全民西醫診所院長的蔡定成醫師,也是《體態平衡與疼痛的根源》一書的第一作者。

講座活動時間

13:00 開放進場

13:30-14:00 作者見面會,作者與貴賓致詞、新書發表

14:00-15:30 作者蔡定成演講,題目:身體平衡與疼根源

15:30-16:00 QA及簽書會

免費報名資訊

活動主題:《體態平衡與疼痛的根源》講座暨作者見面會

活動時間: 2019年11月28日(四) 13:30~16:00

活動地點: 台北市民生東路二段141號4F (商周書房)

報名時間: 即日起至11月27日23:59止

報名費用: 免費,但須填表報名(報名表填寫處)

主辦單位: 運動星球

運動星球

久坐最傷身!一天站3小時抵過10趟馬拉松

2019-06-06

久坐已經成為全球性探討的健康問題。根據澳洲研究發現,坐著看電視1小時的傷害約等於抽2根菸,也就是少活22分鐘!為了避免久坐傷身,研究專員建議能站就不要坐,然而每天站3小時,一週5天能抵過一年跑10次馬拉松。

久坐最傷身!一天站3小時抵過10趟馬拉松 ©jmacos.ie

一天站3小時,抵過一年10趟馬拉松!

根據英國運動健康研究所首席顧問羅斯茂(Mike Loosemore)表示,以為輕微活動沒什麼幫助的人根本大錯特錯!因為只要站著,雙腿每塊小肌肉,加上全身肌肉也都在支撐全身的體重,這就是去逛街或是看展時,雖然沒特別做什麼事,卻累得半死的原因。只要站養成站著的籍貫,就能降低心血管疾病、糖尿病,甚至癌症的風險。羅斯茂曾在英國廣播公司第四台(BBC Four)頻道《今日》節目上說道:「只要一天站3小時,一週5天,消耗熱量等同於一年10次馬拉松!」

©theramiro.com

久坐1小時約等於抽2根菸

過去我們都以為,久坐只會讓下半身肉變多或腰痠背痛,但是,現在久坐已經成為全球性的共同討論的健康問題。根據澳洲昆士蘭大學研究發現,坐著看電視1小時的傷害,約等於抽2根菸,也就是少活22分鐘。因為久坐和脂蛋白脂脢活動銳減有關,脂蛋白脂脢是一種酵素,可分解血脂作為肌肉的燃料,當這種酵素減少時,會導致血液中的三酸甘油酯和脂肪濃度上升,因此提高心臟病風險,也會導致飯後血糖濃度驟升,就是孕育糖尿病的開始。總而言之,久坐已經成為新世紀所有人的殺手!此外,美國《國家癌症研究所期刊》曾刊登的一項大規模研究,他們證實了久坐和癌症、糖尿病及心血管疾病都有相當大關係,這份統合分析發現,久坐會增加24%罹患結腸癌機率、32%罹患子宮內膜癌,與21%得到肺癌的機率。

久坐1小時約等於抽2根菸 ©gospineandsport.com

站起來,打破久坐生活意識

然而從有意識以來,我們一直都是坐著做任何事,不管閱讀、打電腦以及吃飯等,但是,你們知道久坐帶來的傷害有多嚴重嗎?現代人不只是久坐在椅子上,還連貫姿勢不良的情況,像是翹腳以及駝背,長期下來導致腰酸背痛、臀部無力、肥胖等,嚴重時還會脊椎側彎以及骨盆移位,為了遠離這些文明病,我們必須改變以往生活型態來遠離久坐帶來的傷害。為此要改變久坐的辦法,可以透過生活上一些事情改善。像是要和同事溝通,走到他位子旁和他講話來取代用社交軟體溝通;假日到購物中心健走逛街;訂便當選擇自取不要外送、吃飽飯後去散步、倒垃圾或遛狗;搭捷運、公車時,讓座不僅是美德,你的身體也會對你感到萬分感激。

©medicalnewstoday.com

資料來源/DAILY MAIL、THE TELEGRAPH、康健

責任編輯/妞妞