優活健康網

運動挑戰最大心率可以嗎?醫師警告心率應該控制在這個範圍才安全

2024-03-20

67歲黃先生退休後都會郊區爬山,但最近這半年內自覺時不時有一些心悸及胸悶的現象,且連爬樓梯都感覺較喘,體力大不如前。原以為是年紀大的正常表現,於是拖了一段時間才來醫院檢查,結果卻發現心臟功能約莫只剩正常人的二分之一,左心室收縮分率僅剩30%,診斷為「心臟衰竭」。

每次運動都想挑戰最大心率?醫師警告這樣操爆心臟是一件非常危險的事!

心房顫動死亡率高2倍

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇指出,一般來說,正常靜止狀況下的心跳頻率介於每分鐘60至100下,不正常的心跳模式則稱作心律不整。除了心跳不規律之外,心跳太快或太慢都有可能是心律不整發作,而此心律不整可能來自於心臟的心房或者心室。

尤其慢性三高的患者,更可能合併老年人最常好發的「心房顫動」。根據統計,60歲以上的族群中,每100個人就會有4個心房顫動的患者,而到了80歲以上,盛行率就會提高到每10個人就會有1個心房顫動的患者。

隨著台灣邁入老年化社會,老年人口比例逐漸提高的同時,心房顫動就會在總人口中變得越來越常見;而且一旦有了心房顫動,死亡率會高2倍、中風率則高5倍之多,但有高達75%的患者平常卻幾乎沒什麼嚴重的症狀,因此不得不慎。

心跳速率超過最大心率要小心

陳玠宇指出,平常心跳比較快,除了交感神經較為興奮之外,其實也可能暗示著身體有著其他問題,諸如:心律不整、心臟衰竭、脫水、發炎感染、貧血、甲狀腺亢進等問題,需進一步檢查以釐清原因。

舉例來說,一個人的最大運動心率為220減掉年紀,若以50歲的年紀來論,最大運動心率為170,意即每分鐘170下心跳速率, 而此為100%運動強度的最大心跳速率。平常我們的活動分成5個等級強度:

最低強度(50-60%):慢走

低強度(60-70%):快走

中等強度(70-80%):慢跑

高強度(80-90%):快跑

最高強度(90-100%):衝刺跑

若當一個人在靜止、放鬆休息的狀況之下,心跳速率超過最大心率的一半以上,可能要懷疑有其他潛在的問題存在。

應控制心跳每分鐘50~70下

陳玠宇表示,換個角度來看,若心臟衰竭或有其他心臟疾病的患者,一般來說,心跳速率愈快反而會造成心臟過度負荷,也會加重心臟缺氧的狀況。

根據過往的國外研究顯示,在心臟衰竭的患者,若平均心跳超過每分鐘80下與平均心跳每分鐘小於65下相比,會增加將近4成的1年內的死亡率,尤其2016年的歐洲心臟衰竭指引更建議將患者的心跳降於每分鐘70下以下,建議心臟不好的患者應控制心跳於每分鐘50至70下,但須按照實際情況微調整。

一般而言,平常有在運動的成人,因為心臟相對會較為強而有力,尤其是年輕運動員,較常會有心跳較慢的正常現象,然而,當心臟提早退化,發生心跳過慢,甚至產生停頓的現象,更甚可能發生頭暈、暈厥或癲癇發作的情形,此時就必須專業評估是否需要置放心律調節器。

因此,在不同的生理情況下,應有不同的理想心跳速率,過快或過慢都可能暗藏著異常的生理意義。所以,平常應養成量測血壓與心跳的習慣並加以記錄,才能避免意外發生。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

在家就可做的10個臀部伸展動作 有效放鬆久坐的緊繃肌肉

2020-05-13

現代人久坐少動的生活模式容易讓臀部肌肉過於緊繃,關節炎基金會(Arthritis Foundation)建議,可以運用一些針對性的伸展動作減輕臀部的緊繃感,尤其是長時間累積壓力造成臀部屈肌與週圍大小肌肉的問題。以下將介紹10個在家就可以進行操作的臀部伸展動作,現在就趕快學起來吧!

在家就可做的10個臀部伸展動作,有效放鬆你久坐的緊繃肌肉。

1.起立坐下

步驟1.首先,將椅子的靠背靠於牆面上。

步驟2.臀部坐在椅子的邊緣,腳掌平穩在置於地板上膝蓋彎曲。

步驟3.雙臂交叉放在相反的肩膀上。

步驟4.上半身微向前傾,同時注意維持背部與肩膀的穩定性。

步驟5.運用臀部的力量,將身體往上推起呈現站立的姿勢。

步驟6.接著,慢慢的啟動髖關節坐回椅子上,依然維持背部與肩部的姿勢。

(這個起立坐下的動作重複10次就可以)

起立坐下 ©Pinterest

2.仰臥提膝

步驟1.身體平躺於地面或瑜伽墊上。

步驟2.左膝彎曲向上移動至胸前,用雙手將膝蓋輕輕拉近胸部。

步驟3.維持這個姿勢約10秒鐘,接著返回起始位置。

步驟4.換右腿持續操作步驟2-3,每側腿各進行10下。

仰臥提膝 ©Pinterest

3.髖內旋肌伸展

步驟1.將有靠背的椅子靠在牆壁。

步驟2.臀部約坐椅面的1/2,接著,抬起右腿將右腳踝放在左大腿靠近膝蓋處。

步驟3.右腿膝蓋朝向右邊,用雙手放置於右小腿上並輕往下壓,直到感受輕微阻力為止。

步驟4.身體微向前傾背部維持直挺,慢慢吐氣感受臀部的拉伸。

步驟5.維持拉伸姿勢30秒,接著換腿再進行操作。

髖內旋肌伸展 ©Pinterest

4.髖關節外旋肌伸展

步驟1.坐在瑜伽墊上背部維持直挺,雙腿往前伸直。

步驟2.彎曲左腿並將其越過右腿,讓左腳踝靠在右腿膝蓋旁。

步驟3.右手臂反向伸直靠在左膝側,左手向後放維持身體穩定。

步驟4.接著,用右臂將左膝蓋往右後方推,直到左臀感受到拉伸阻力,不要推到疼痛。

步驟5.維持拉伸姿勢約30秒,接著換腿進行重複步驟。

髖關節外旋肌伸展 ©Pinterest

5.髖部旋轉

步驟1.平躺於瑜伽墊上,雙腳抬起膝蓋彎曲90度,雙手伸直放於兩側與肩平行。

步驟2.雙腳膝蓋靠攏,運用下半身的力量將雙腿向左邊旋轉,直到膝蓋靠近於地面。

步驟3.同時將頭往右側方轉動,請確保肩膀都有牢牢靠在墊子上。

步驟4.維持膝蓋靠地約30秒,慢慢將膝蓋與頭部回復到起始位置。

步驟5.接著,進行另一側的轉動。

髖部旋轉 ©Pinterest

6.髖關節與股四頭肌伸展

步驟1.身體正面朝牆壁站立,雙腳分開與肩同寬,腳尖與牆面約隔一腳掌長,雙手伸出手掌平貼於牆面。

步驟2.右腿向後跨一大步左膝彎曲。

步驟3.將下半身往前推擠壓臀部肌肉,接著左膝微彎不超過腳趾,會感受到右髖部與大腿會有拉動感。

步驟4.維持拉伸姿勢約60秒。

步驟5.換邊重複進行拉伸。

髖關節與股四頭肌伸展 ©Pinterest

7.髖關節伸展

步驟1.將椅子靠牆面雙手扶於椅背上,雙腳分開與臀部同寬。

步驟2.收緊腹部核心肌肉,背部維持挺直。

步驟3.將左腳伸直往後方抬起,在背部不彎曲的前提下盡量將腿部往後延伸,維持這個姿勢5秒。

步驟4.返回起始位置同側進行10下之後,再換腿進行上述步驟。

髖關節伸展 ©Pinterest

8.髖關節外展

步驟1.預備動作雙腳併攏雙手插腰站立。

步驟2.左腿往側邊抬起,在不旋轉臀部的情況之下盡量抬高,並維持姿勢5秒鐘。

步驟3.回到起始位置並重複進行10下。

步驟4.接著,換邊進行重複動作。

髖關節外展 ©Pinterest

9.橋式

步驟1.平躺於地,屈膝保持在舒適角度,雙手放置兩側,將背部往地面平貼,收緊肚子預備。

步驟2.臀部抬起讓身體呈一直線,維持姿勢至少5秒,再回到平躺姿勢。

步驟3.連續重複10下。

橋式 ©Pinterest

10.臀部與背部伸展

步驟1.平躺於地面或瑜伽墊上,雙腳膝蓋彎曲。

步驟2.雙腳膝蓋同時往上抬,並用手將膝蓋拉近肩部。

步驟3.膝蓋盡可能靠近肩部後,維持這個姿勢約30秒。

臀部與背部伸展 ©Pinterest

資料來源/Daily burn、Yoga journal

責任編輯/David

動晰物理治療所

上班族痠痛長久不癒 原因竟出在這!

2019-12-31

研究顯示,每天坐著超過6小時的人,15年後的死亡率比坐著3小時的人高出40%。

診間裡坐著一位西裝筆挺卻愁眉苦臉的上班族,表示「坐久了到下午時就會腰痛腿麻」、「用電腦時手會麻、肩頸會痠痛」、「還有該死的膝蓋痛」。由於已經跑了很多間醫院診所,也被開了消炎止痛肌肉鬆弛劑、也做了很多儀器治療、徒手治療,但一直都無法根治症狀,於是來到了動晰。

經過評估,他的體態確實有很多問題,包含駝背、骨盆前傾、腰椎過度前凸等等。站在解決症狀的觀點來看,他所經歷過的那些治療確實會有幫助,但為什麼依然無法根治呢? 原來,這些造成他大大小小症狀的體態,是從他的辦公環境中養來的。

每天坐超過6小時的人,15年後的死亡率比坐3小時的人高出40%

這些症狀的共通點

1. 都是在辦公桌前才有明顯的症狀

2. 剛開始只是一點點的不舒服(肩頸痠痛、腰痠背痛)

3. 常常都是剛到辦公室沒啥問題,但是一接近中午或是到了下午,症狀就開始一個個浮現

4. 剛開始去按摩或是做些治療都還有些效果,但是效果越來越不好,症狀也越來越多

5. 發作的頻率越來越高也越來越難好

當你發現自己有這樣的狀況時,那代表你的症狀跟辦公環境有莫大的關係。而當你剛開始去看病時,往往會得到:「X光看起來很正常,就是弧度比較不好」或是「空隙比較小」這類的回應,然後就繼續回到工作崗位上努力工作賺 醫藥費、生活費了。

別傻了,問題就出在你的辦公桌!與其花一堆時間看病,不如好好看看你的辦公環境並且予以調整。

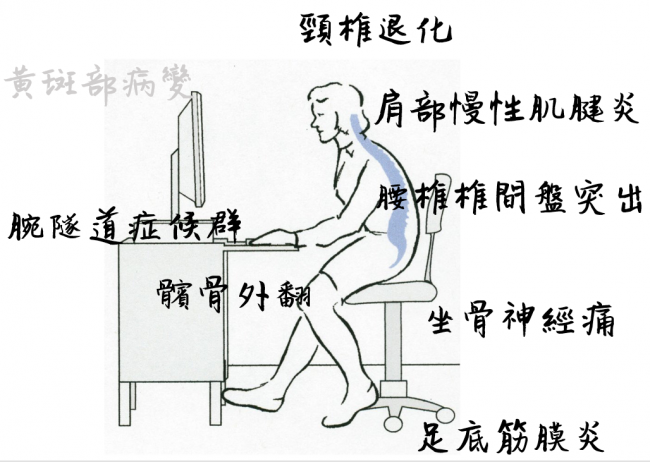

久坐與辦公環境不佳可能產生的問題

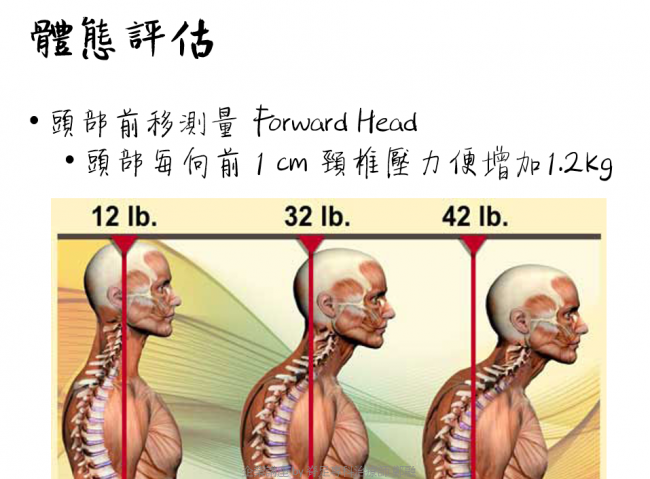

頭前傾姿勢造成的頸椎壓力

接下來,我們將告訴你究竟該如何調整你的座位、你的辦公環境。讓你的身體能夠不再緊繃,提高辦事效率!

辦公環境調整的7個重要原則

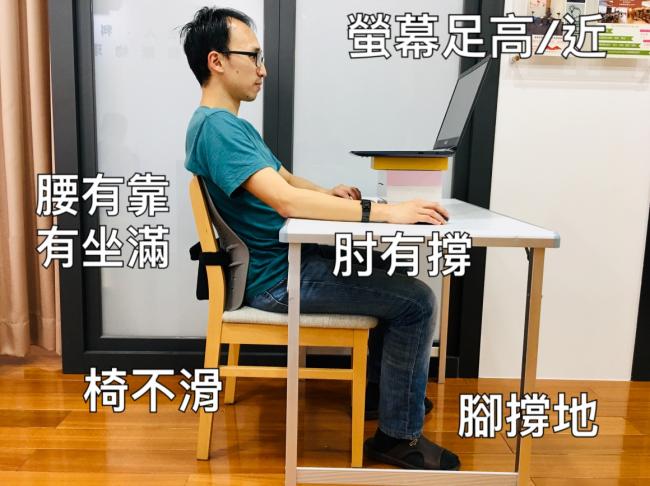

一、由下往上原則:坐好坐滿,再調電腦。

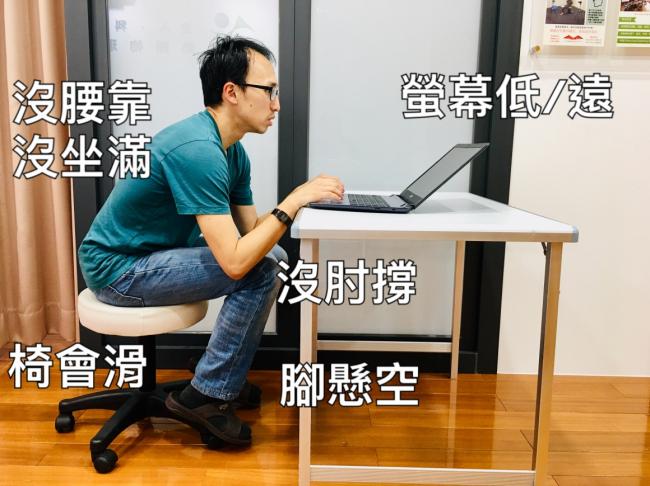

二、減少椅子滑動:

.原理:由於手放在桌上工作時會形成一個反作用力將身體向後推,這時為了不讓椅子向後滑,你的腰椎與小腿肌群就會出力將你hold住停在原地,久而久之,就會養成過緊的小腿與發痠的腰,甚至有些人會因為小腿過度緊繃而使足底筋膜遭到波及而發炎。

.解法:更換成不滑不轉的椅子或是用網球或是布套將其中幾顆輪子套住,增加滑動的阻力

三、坐滿再靠背:

.原理:靠背前,請先坐滿,否則會造成只有胸椎接觸到椅背而腰椎懸空的狀態,嘿嘿~ 這時就等著腰痠/緊/痛吧!另外,符合你的腰椎曲線的腰靠能將上半身的重量轉嫁出去,大幅減少壓在臀腿上的重量,也能避免腿麻與骨盆帶的疼痛喔!

.解法:坐滿再靠背、有腰靠就靠腰。

四、手肘有支撐:

.原理:由於成人的手臂重量至少4-5公斤重,若是長時間在桌前使用電腦,肩膀與頸部的肌肉必須長時間出力拉住手臂的重量,一來很容易產生肩頸痠痛,也大幅提高肩膀肌腱炎的機率,長期下來絕對是頸椎與肩膀的一大殺手。

.解法:務必要讓手肘確實有地方依托,將手臂的重量轉嫁到桌面、扶手、大抱枕或是手肘托盤,最理想的位置就是手肘自然垂放的身體的兩側後,向前離開身體15公分內的位置,一旦位置擺放得當,你會發現辦公時肩頸的不適會明顯改善,另外,腰椎的壓力也會因為少了兩隻手的重量(兩隻手重約8-10公斤)而減輕許多。

五、螢幕位置調整:

.原理:觀看螢幕時若是畫面太小或是太遠、太低都會造成頭部過度向前或是駝背龜頸的現象,進而導致頸、胸、腰椎一連串的傷害。

.解法:先搞定高低、再搞定遠近。

◇螢幕高低 : 腰背靠好、手擺好,雙眼平視須看到2/3的高度。

◇螢幕遠近 : 將常用視窗開好,坐好坐滿後去看視窗內容,必須連看細節都沒有身體向前傾去看螢幕的衝動才算是夠近。

六、避免長時間直接使用筆電螢幕或鍵盤:

.原理:筆電為了攜帶方便,多半是使用較小的螢幕,且鍵盤與螢幕是直接相連的,若要把螢幕架高,則鍵盤的位置也會連帶架高或產生手腕過度反折的角度而使得雙臂難以放鬆,反之,若是直接擺放在桌面使用,則會因為螢幕高度不足而使頸椎過度前傾與低頭,常導致高位頸椎之慢性傷害。

.解法:建議在辦公桌使用筆電時,直接外接螢幕與無線鍵盤滑鼠,可使人體工學不必再遷就於筆電的螢幕與鍵盤配置,幾千元就能省下數萬元不等的醫藥費,實在是相當不錯的投資。

七、調整完的最後一步:別讓腳懸空以及打開了!

.原理:當所有人體工學的配置都臻於完美時,為了遷就桌椅的高度,往往會忽略的兩隻腳所擺放的位置,最常見的就是椅子過高而產生雙腳需墊腳尖才能碰到地板的狀態,或是膝關節會過度彎曲讓腳可以頂在輪腳上,這時都會造成小腿過度緊繃以及骨盆過度前傾的問題。另外,也會導致雙膝會過度展開或是翹腳盤腿的不良姿勢,進而導致髂脛束過緊過是髕骨外翻等問題而產生膝關節疼痛喔!

.解法:坐好坐滿後,看看腳會不會懸空,若會懸空,建議可在腳下擺放腳凳、巧拼墊、鞋盒、瑜伽磚等物品來補償懸空的高度。坐好後,若發現雙膝很容易自然打開超過骨盆的寬度,建議用毛巾以ㄇ字型包覆住兩邊大腿並將毛巾兩端壓在大腿與椅子之間,不但可有效限制大腿過度打開的問題,也不會影響到要站立移動時的安全。

調整前

調整後

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。