運動星球

Adidas running EXPO-Running Club 一起備戰台北馬

2016-05-27

繼先前體驗adidas running EXPO的 Gym&Run 活動,筆者這次來體驗團跑課程-Running Club。事前完成網路預約,到現場報導後,主辦單位會給予每位參加者一個屬於自己的號碼布,讓整體的體驗活動,更加有真實感,就像真的在參加馬拉松賽事 一樣。

在完成報到程序後,工作人員會引導參加者到展覽館外的場地,由教練進行簡單的講解,分享一些跑步訣竅,其中像是在長跑中要能過獲勝,需要隨時都能夠保持在高速跑步的狀態下,這時對於身體的控制就很重要,如何讓自己能夠跑的又快又輕鬆省力,就是非常重要的一件事。

跑步動作中,教練總是提醒視線保持向前,手臂的擺動,以拳頭在胸線與腰線之間做向前的擺動是最為省力跑法,在這個範圍中,可以藉由手臂帶動身體前進,卻不會因為過大的擺臂動作,造成上半身的晃動,反而變成增加體力的消耗。

接著就是進行動態暖身以及前往國父紀念館的輕鬆慢跑,藉由這些暖身運動,快速的讓跑者的溫度上升,也為了之後的四公里慢跑讓身體做足準備。

adidas Running Club

這次的主要體驗活動是在國父紀念館周圍完成兩圈共四公里的慢跑,對於這次參加活動的跑者多半都是已經有跑步習慣的,所以對於他們來說,參加這個活動不一定 是為了要準備20號的台北馬拉松比賽,很多人都是來體驗一下團跑的樂趣,不過在這次的活動中,有一位女性跑者-沂薇,則是帶著更大的目標來參加體驗活動的。

在團體中,只有她穿著迷彩的上衣,也許只會以為是某個品牌的迷彩款式罷了,但是在與他聊天的過程中發現,一位這麼年輕又有著一頭長髮的女生居然是剛退伍的 海軍陸戰隊職業軍人,聽到她的身份時,不免讓人感到震驚。就在全體抵達國父紀念館時,沂薇是現場唯一個敢跟教練挑戰相同配速跑步的人,雖然很多人都有在跑 步,不過要在跑完一圈得控制在4分鐘左右的速度,也不是每個人都敢嘗試的,只有她勇敢的舉手挑戰了。

在跑步中筆者問她,怎麼會想要來參加這個課程,也是為了這次的台北馬做暖身嗎?沂薇說明年三月她要前往日本名古屋參加她人生第一次的全程馬拉松比賽,想藉 由這次的機會,測試看看自己是否準備充足了。因為在退伍前的到最近的這段時間,比較沒有之前軍人生涯中那麼嚴格的訓練,讓自己體能有點退步了,而且對於明 年三月的全馬比賽時間也近了,所以想來測試看看自己準備的如何。雖然她這樣謙虛的表示,不過實力可還是依然非常堅強呢。在與她短暫的交流之後,發現到原來 每位跑者每次跑步的背後,都有這麼有這樣的一個故事。

圖片說明 攝影師

對於這些體驗者來說,無論只是想找三五好友一起體驗跑步,或是為了20日的台北馬拉松做暖身,還是像她一樣有著更遠大的目標要去挑戰。這些目標都會讓人有 更加前進的力量,這些跑者背後的動機更能與 adidas的理念更加契合,impossible is nothing,只要有這些目標的存在,只要努力去完成目標,運動沒有不可能,只會讓你變更強。

運動星球

你不需要很厲害才能開始,但你需要開始才會變得厲害-體育主播魁哥的跑步人生

2025-07-25

製作人亞當希望兩位主持人也分享一下自己的跑步故事,於是我來啦!

大家好,我是魁哥。

沒錯,就是常常把這兩句話當口頭禪的魁哥。

「跑步不難,難的是穿上跑鞋離開家門的那一刻。」

「你不需要很厲害才能開始,但你需要開始才會變得厲害。」

你不需要很厲害才能開始,但你需要開始才會變得厲害 —《跑步不要聽》主持人 田鴻魁(魁哥)

從五十歲的人生交叉點上起跑

我開始跑步的時間,幾乎就是疫情爆發的時間。二〇一九年下半年先是因為自己身體的狀況而開始了獨跑的運動時光,跑著跑著慢慢養成習慣,也開始逐漸擴大了原本較為狹窄的朋友圈。

大家一定會覺得很好奇,作為一個體育主播應該交友廣闊,到那裡都很吃得開。但事實上我們的工作通常都是很單純的來回公司的錄音室或是球場,在整個工作的流程當中,我們所要接觸的人並不多。有至少十幾年的時間,我都過著專心工作、看比賽、記錄比賽、整理要轉播的比賽的日子,這差不多就是我每天的生活節奏。當時唯一的運動,就是週末跟幾位好友一起打個籃球,跑步一直都不在我的運動計畫中。

但隨著年齡增長,體態逐漸發福,一個禮拜一次的運動真的不夠。當然如果沒有二〇一九年身體狀況的警訊,可能我還不會這麼快接觸跑步(說快,其實我開始跑步的時候也已經五十了),甚至隔年開始加入森林跑站,進行比較有系統的跑步訓練。

那一段時間,正好也是我服務的體育台即將退出臺灣的時候,走在五十歲的人生交叉點上,是強迫自己提早退休?還是繼續當一個體育主播?如果不做主播我就能做什麼?相信在閱讀這本書的朋友,也有些人跟當時的我一樣處在人生職涯面臨抉擇,或是被迫要離開的處境,那種無法掌握自己人生的感覺真的很不好受。有的時候,會懷疑自己是一個有用的人嗎?為什麼這個市場(世界)突然間就不需要我了呢?

很多自己無法解決的問題,是透過跑步來自我救贖。同時,在有目標的跑步訓練中,我學會了如何專注於眼前的事,紮實地執行今天的課表,不要去憂慮未來。在二〇二〇年臺北初馬跑出三小時三十八分之前,我已經跟跑步相處了大半年時間,從中獲得了很多寶貴的人生道理,也迫不及待想要跟身邊的朋友分享,於是就有了「跑步不要聽」這個Podcast誕生。

一切都發生得很快,也可以說很巧合,那年年底,我失去了正職的工作,加上疫情爆發,別說沒辦法賺錢了,整個人生好像靜止一般。我不知道那是否就是所謂的人生低潮,但肯定不想再經歷一次。

有辦法突破五年前的自己嗎?

跑步這件事情對我來說很有趣,從一開始覺得自己是一個可以訓練的料,當時單純地認為,只要我認真訓練下去,一定可以破三。不過隨著時間的推進,發現要再往前突破有層層關卡,也進入了兩三年的摸索期。二〇二四年膝蓋再度受傷,加上開啟了一連串的海外馬行程,但到了年底成績還是沒有進步,才開始重新思索並放慢腳步。

後來,持續在社群上分享了很多自己心境以及訓練上的改變。出這本書的時候我已經五十五歲了,有辦法再突破五年前的自己嗎?或是,我應該放下這個想法做一個健康的市民跑者?這些問題還是會環繞在我的腦袋中。

我相信總是有方法讓自己再進步,但必須要補足一些我過去忽略的項目,譬如如何讓自己不要過度訓練,如果更有效地恢復,以及強化自己在跑步之外的力量訓練。當然還是有那個BQ*的夢想,甚至往更好的方向邁進,但跑步原本就是一個耐力運動,需要有非常大的耐心。

在聆聽各位跑者故事的同時,也不斷地勉勵自己:不要急,慢慢來,把自己能掌握的環節先顧好,養成規律的生活習慣,就算最後沒有突破,也是有收穫的。

附註:

*BQ(Boston Qualification):市民跑者心中的最高殿堂「波士頓馬拉松」的參賽成績門檻,以年齡組區分不同時段。然而達BQ門檻不代表一定能參賽,當合格申請人數超過賽事名額,主辦單位會另行公布「Cut-Off」資格線。

跑步的初衷是……

非常感謝跑步,讓我在人生的另外一個階段找到了依靠。幾年前我從來沒有想到可以因為跑步,讓我的雙腳帶我踏遍世界,開啟另外一段人生旅程。更沒想過因為跑步而影響了我身邊許多親朋好友,包括我的爸媽、太太,還有更多的親戚們,都先後投入了跑步領域,並且開始重視跟健康相關的所有議題,我想這是跑步帶給我最大的收穫吧!

也很謝謝無論是透過Podcast、我的YouTube頻道、我的社群,一再給我回饋以及鼓勵的朋友們。甚至有時候在馬場上的幾句交談,都讓我感到相當窩心。幾位醫師朋友一直鼓勵跟提醒我,希望我能保持健康,跟他們一起快樂地跑下去。沒錯,我想這就是我們開始跑步的初衷吧。

跑步不僅讓我認識了自己的身體,認識一群好朋友,度過了人生很多困境,接下來更重要的是,如何讓那些想要進到跑步領域的人,能夠更健康地奔跑,讓我們的社會有更多喜歡運動的人。

跑步不要聽從有聲的Podcast媒體,到短影音分享,再進入到今天文字化的一本書誕生,集結了所有跑者的人生故事,這是我們節目的另外一個里程碑。感謝廣大的聽眾朋友,無論是斗內、留言,或是購買我們的書籍分享給周圍的朋友。相信不久之後,我們還會往另外一個新的里程一起攜手走下去,敬請期待。

資訊

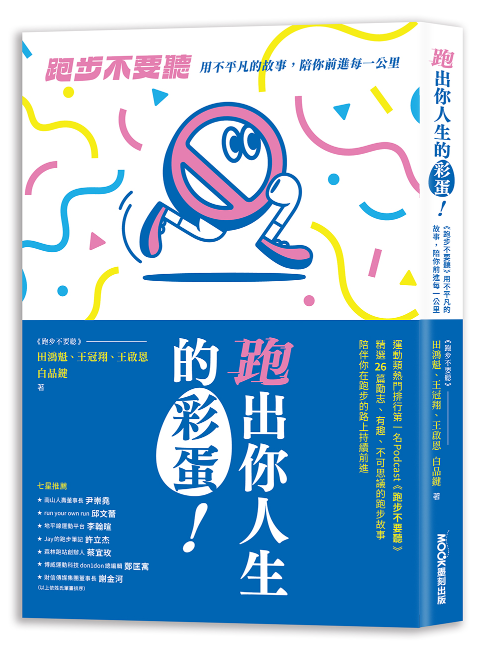

• 文章摘自墨刻出版-莫克文化《跑出你人生的彩蛋:《跑步不要聽》用不平凡的故事,陪你前進每一公里》一書。

臺灣運動類熱門排行第一名Podcast《跑步不要聽》精選跑者故事!

「跑步不難,難的是穿上跑鞋離開家門的那一刻」

「你不需要很厲害才能開始,你需要開始,才會變得厲害」

你是否也曾在晨曦或夜色下,綁起鞋帶,踏上跑道, 尋找那份屬於自己的跑步意義?

無論你是新手或資深跑者,都能在書中遇見感動自己的故事。

翻開書頁,穿上跑鞋,跑出你人生的彩蛋!

這是一本呈現臺灣跑者文化的書, 從《跑步不要聽》Podcast逾250集節目中,精心挑選26篇跑者故事, 透過魁哥和象總的引導,一步步精煉出故事, 並將原本由聲音訴說的勵志、有趣、不可思議的內容, 轉化為一頁頁觸動人心的文字。

【本書特色】

•從逾250集訪談節目中精選出26篇跑者故事

•人物網羅菁英選手、極限耐力賽選手、各行各業市民跑者、身障跑者;故事橫跨台灣與世界各地跑步旅程

•書中每一篇都藏有彩蛋,等待你細細品味挖掘

【必讀族群】

✓ 熱愛跑步的你

✓ 希望有一本書能陪伴自己持續跑下去的你

✓ 廣大的《跑步不要聽》粉絲

--------- 七星推薦 ---------

★南山人壽董事長 尹崇堯

★run your own run 邱文蕾

★地平線運動平台 李翰暄

★Jay的跑步筆記 許立杰

★森林跑站創辦人 蔡宜玫

★博威運動科技 don1don 總編輯 鄭匡寓

★財信傳媒集團董事長 謝金河

(以上依姓氏筆畫排序)

• 更多《跑出你人生的彩蛋:《跑步不要聽》用不平凡的故事,陪你前進每一公里》資訊 請點此

運動星球

adidas 最強跑鞋家族 UltraBOOST CNY 限定鞋款 1月3日

2016-12-29

adidas將再次引爆超人氣話題UltraBOOST系列鞋款,這款新年限定 “adidas UltraBOOST CNY”,鞋面採用PRIMEKNIT編織技術交織工法,橘紅與黑色系的交錯縱橫編織,增添視覺層次感;而鞋舌的CNY圓形幾何字樣,更將 “Chinese New Year” 三個首字母融爲一體,象徵此鞋款的獨特紀念性。adidas UltraBOOST CNY融合運動機能與新年節慶,帶來新意和增添更多活力。於1月3日在台發售推出,迎接全新的一年。

adidas UltraBOOST CNY於 1月3日在台發售,售價$5,990。詳細發售店點資訊請洽adidas 跑步粉絲團:https://www.facebook.com/adidasRunningTW/?fref=ts 。

關於adidas

adidas running一直專注於研發創新科技以幫助跑者提升運動表現。其於2013年推出的革命性BOOST ™科技,不僅改變了跑步產業,也鞏固了阿迪達斯在跑鞋商品中領導者的地位。如今,adidas已為全球跑者推出一系列頂尖的專業跑鞋,特別是BOOST系列,如Energy BOOST、Supernova BOOST、adiZero BOOST、Response BOOST以及2015年最新推出的Ultra BOOST,均以強勁的能量反饋為跑者帶來一流的跑步體驗。