運動星球

側腹痛 Side Stitch

2016-12-28

不少跑者在跑步時都曾出現側腹痛(side stitch)的問題,在運動時出現的側腹痛文獻一般都稱為因運動而引致的短暫腹腔痛。側腹痛的成因很多,眾說紛紜,其中四個常說的是肌肉痙攣、暖身不夠、脹氣以及飲食過量。

側腹痛

症狀

側腹痛的主要發生在停止運動一段時間,重新開始接受運動訓練的初期,或偶而才運動的人。一般認為,側腹痛是因呼吸肌在運動時血流不足,而形成的缺氧性疼痛。經過一段時間的跑步訓練或呼吸調節訓練,即不會再有側腹痛出現。

發生原因及解決之道

1. 與呼吸有關的肌肉痙攣:剛開始跑步時,呼吸突然變急促,呼吸肌收縮不協調,就容易引發導致側腹疼痛。

解決之道:此時可先放慢跑步速度,邊跑邊做側邊伸展,把單手舉到頭上,手心向上,手腕內側朝外,讓舉起手臂那邊的側腹往外凸出,邊再把手臂往上伸,並儘量把肩胛骨往上提,確實伸展側腹,有助減輕側腹疼痛。

2. 暖身運動不夠:如果在身體還沒熱身好就全速跑步,會有大量的血液被送到下半身肌肉,讓全身的血液量失去平衡,這會以側腹疼痛的形式表現出來。

解決之道:這種情況下,可先做走路等暖身運動,身體逐漸暖起來就能消除側腹痛。

3. 飲食產生的氣體留在身體裡:跑步會讓腸道蠕動,若吃下肚的食物產生氣體且移到體內,就容易引發疼痛。

解決之道:經常出現類似困擾的人,應改變跑步前飲食的習慣,跑步的前一天就少喝碳酸飲料,並少吃膳食纖維多的薯類。

4. 來不及消化:在跑步前吃太多,吃下肚的食物還未被消化,一旦開始跑步,身體不僅要運送大量血液到胃里以幫助消化,又要運送血液到腿部肌肉,在身體各處器官哭喊著要血的情況下,容易導致造血不夠,使脾臟發出不適。

解決之道:因此,建議運動前飲食應以低脂肪食物為主,若吃下脂肪多的食物,所需的消化時間更長,運動出現側腹痛的機率也越高。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. Runners World

3. 運動生理學網站

2. Runners World

3. 運動生理學網站

運動星球

6個超簡單的滾筒按壓動作 就能讓緊繃的肌筋膜恢復彈性

2019-03-22

許多日常生活的習慣都會使得肌肉發生定型與失衡的狀態,只要肌肉一失衡就會影響到我們人體的軟組織系統,所謂的軟組織系統包含肌肉、肌腱與韌帶,再加上貫穿全身十分重要的筋膜(Fasia)系統,正常來說,健康的肌筋膜(Myfascia)能讓肌肉在身體內滑動的更加靈活順暢,並同時能維持肌肉的穩定性。而當我們的肌筋膜長時間固定不動時,它就會漸漸變硬變緊繃甚至打結,進而讓身體產生一連串的痠痛問題之外;變硬的肌筋膜也會讓肌肉纖維緊縮,影響血液和氧氣的循環不良以及肌肉活動範圍受到限制,嚴重時甚至會造成運動傷害。

6個超簡單的滾筒按壓動作,就能讓緊繃的肌筋膜恢復彈性! ©self

筋筋膜恢復訓練

這時我們除了能用徒手動作恢復肌筋膜之外,還能透過滾筒或其他的按摩工具,透過適當的力學應力讓肌筋膜恢復原有的彈性,另外,更透過軟組織的按摩破壞沾黏現象,讓肌筋膜恢復平滑、改善循環與減輕疼痛同時增加運動範圍。以下這6個動作,將教你如何運用滾筒從上到下做好肌筋膜訓練。

1 頸部放鬆

由於現代人長時間頭部向前傾的姿勢,造成頭顱底部的肌肉過度使用,進而導致脖子僵硬和頭痛,透過滾筒按壓位於頸部後側的上斜方肌、提肩肌與深層的肩頸肌群來做放鬆,特別適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。

伸展肌群:上斜方肌、提肩肌、深層肩頸肌群

作用:緩解頸部後側肌肉緊繃。

STEP 1

採仰臥姿勢,膝蓋彎曲成90度雙腳平放於地面。

STEP 2

將滾筒放置於脖子下放,並與身體垂直呈現如同十字架的樣子。

STEP 3

然後慢慢將頭從正中央轉向另一側,並停留10-15秒。

STEP 4

接著再轉向另一側,同樣停留10-15秒。

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

2 手部放鬆

當我們日常生活提袋子、打電腦或是揮手的時後,都會使用到整個前臂肌肉與手指屈肌群,來拉動手部或手指向內彎曲的動作,無論是過多使用或過少使用,都會導致僵硬不適。這個動作特地針對手指屈肌群來做為放鬆。

伸展肌群:手指屈肌群

作用:放鬆手部和手指屈肌群。

STEP 1

採用跪姿,將滾筒放置於前臂下方。

STEP 2

身體微微向前傾斜,並向下微壓。

STEP 3

將手臂向前後緩慢移動,滾過整個手指屈肌群。

STEP 4

如發現任何激痛點,就停留在上方約20-30秒。

這個動作特地針對手指屈肌群來做為放鬆。 ©Pukka Pilates

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

3 下背部放鬆

這個動作主要是針對連結我們胸廓、骨盆和脊椎的腰方肌來做放鬆,因為,這些有關髖部的穩定肌群橫跨於腰椎兩側,所以,當我們時常運用不良的跑步或走路姿勢,就容易造成這邊肌群的疲勞。

伸展肌群:腰方肌

作用:消除髖部穩定肌群疲勞。

STEP 1

坐在地板上,雙腳向前伸並腳掌平貼於地,滾筒放於下背部。

STEP 2

上半身朝左轉利用左前臂做支撐,髖部抬高針對脊椎左側為於骨盆上方的軟組織施壓。

STEP 3

輕輕的來回滾動下背部約20-30秒。

STEP 4

接著轉向右半部,重複上述動作按壓下背部右側。

當我們時常運用不良的跑步或走路姿勢,就容易造成這邊肌群的疲勞。 ©Travel Roller

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

4 髖部與大腿外側

這是滾筒按摩時經常見到的動作,特別是針對闊筋膜張肌來做放鬆,因為,這個肌肉主要與位於大腿外側的髂脛束相連,有穩定骨盆和膝蓋的作用,特別容易因為髖部與大腿外展缺乏運動而緊繃。

伸展肌群:闊筋膜張肌

作用:放鬆大腿外側增加穩定性。

STEP 1

往左側躺將滾筒放置於左髖部下方,右腳屈膝腳掌平貼於地。

STEP 2

左前臂支撐身體往上抬高。

STEP 3

接著讓滾筒於髖骨與骨盆之間來回滾動約20-30秒。

STEP 4

換邊重複上述動作。

特別是針對闊筋膜張肌來做放鬆的動作。 ©Greatist

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

5 腳踝放鬆

如果你是時常跑越野跑或在沙地上跑步的人,那就必須要來放鬆腳踝最重要的穩定肌群-腓骨肌群,位於小腿外側腓骨肌群裡的腓骨長肌、腓骨短肌與第三腓骨肌,是控制許多腳部動作不能缺乏的重要肌群,在運動前記得先來放鬆它。

伸展肌群:腓骨長肌、腓骨短肌、第三腓骨肌

作用:舒緩腓骨肌群穩定腳踝。

STEP 1

身體往左邊側躺,將滾筒墊於左小腿下方。

STEP 2

右腳屈膝,並將腳掌平貼於地面。

STEP 3

左前臂彎曲撐地,抬起上半身。

STEP 4

抬高髖部藉由右腿的推力,將滾筒往下滾至腳踝處來回20-30秒。

經常跑越野跑的人,記得放鬆腳踝最重要的穩定肌群-腓骨肌群。 ©HomeGymr

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

6 腳底放鬆

我們的腳底是大腦控制平衡與反應速度的主要訊息來源,所以我們必須要讓它維持良好的循環和彈性,因此,我們可以運用小滾筒或是按摩球,來針對位於腳底的足底筋膜來做放鬆的動作,讓腳趾活動與足供穩定性更好。

伸展肌群:足底筋膜

作用:改善足部穩定性與腳趾活動度。

STEP 1

坐在椅子上將小型滾筒或按摩球放置於地面。

STEP 2

右腳踩在上面,在腳心與足弓之間來回滾動約30-45秒。

STEP 3

接著換邊重覆上述動作。

來針對位於腳底的足底筋膜來做放鬆的動作,讓腳趾活動與足供穩定性更好。 ©Bree Corbett

適合時常滑手機的低頭族緩解頸部肌肉緊繃。 ©Travel Roller

責任編輯/David

凃俐雯

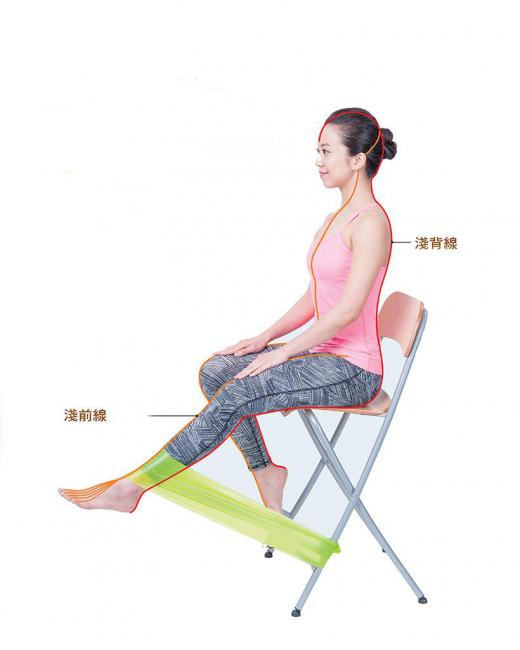

膝蓋疼痛的肌筋膜伸展運動

2016-12-07

Dr.Tu的診斷書

人體在站立,行走或跑步時,膝關節承受的重量是體重的好幾倍,因此,膝蓋是一般人最容易受傷的關節,也是運動傷害最常見的位置。

特別注意

除了膝關節本身會損傷發炎之外,因為膝關節往上經由大腿連結髖關節,髖或踝關節有問題,亦或是大腿或小腿肌肉受傷,也會連帶影響到膝關節,造成膝蓋疼痛。

除了膝關節本身會損傷發炎之外,因為膝關節往上經由大腿連結髖關節,髖或踝關節有問題,亦或是大腿或小腿肌肉受傷,也會連帶影響到膝關節,造成膝蓋疼痛。

1 4∼6下/組,左右各1組

左腳站立,右腳往後勾起,右手抓住腳背。

注意!

如果單腳站立不穩,可單手扶牆。

CHECK !

維持在屁股的高度。

2

右手抓住腳背時,往屁股與天花板的方向拉,感覺大腿前側與小腿前側有被伸展開的感覺。停留15∼20秒

醫師小叮嚀

這個動作除了可以伸展大腿與小腿前側,也可以放鬆活化髖關節。

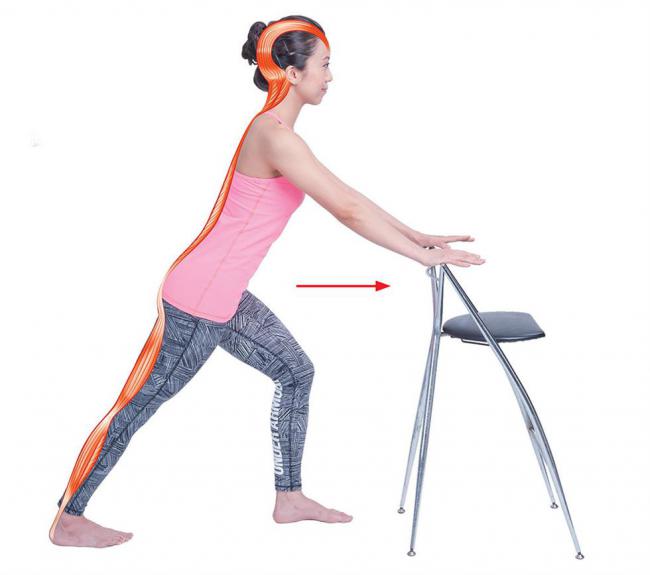

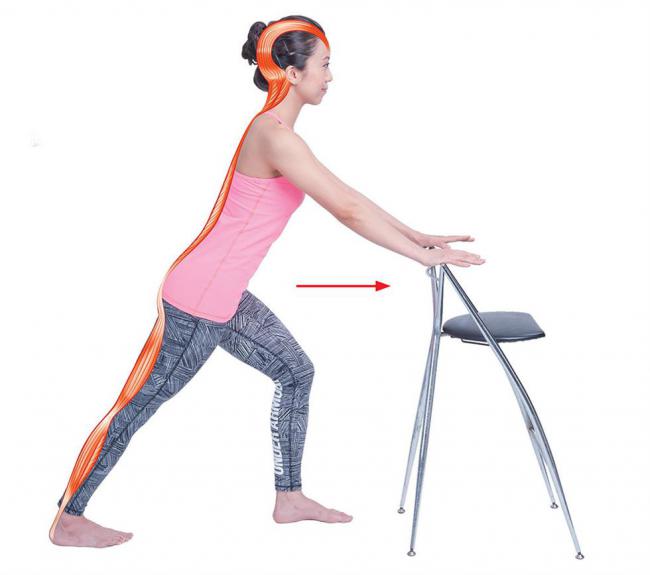

1 4∼6下/組,左右各1組

手扶椅背或桌沿,左腳在前、右腳在後,距離一大步。

2

身體向前傾,左腳膝蓋微彎,重心向前移動,感覺右小腿後側肌肉被伸展開來。停留15∼20秒

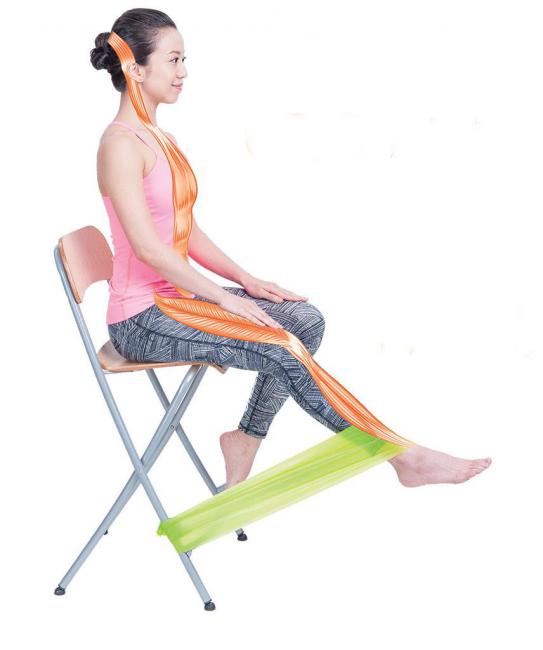

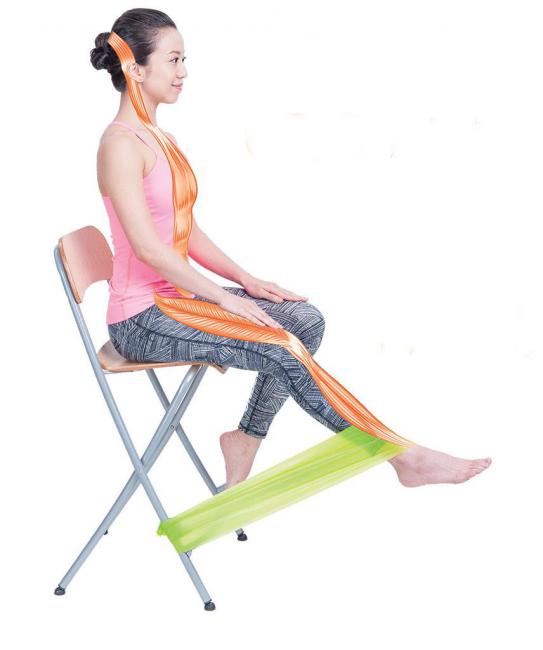

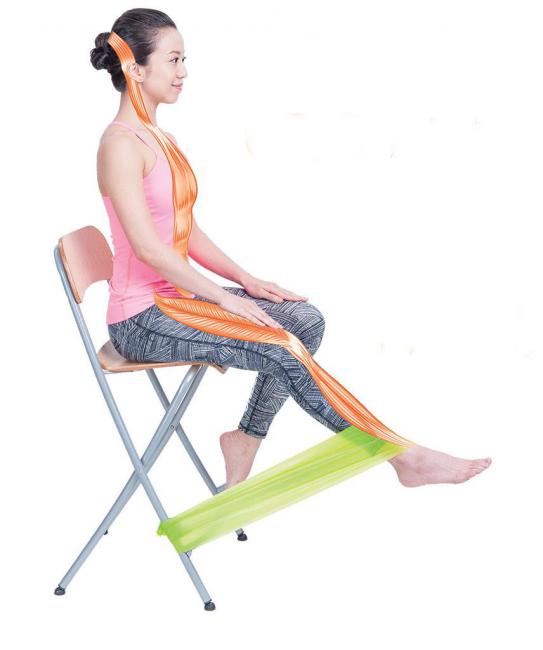

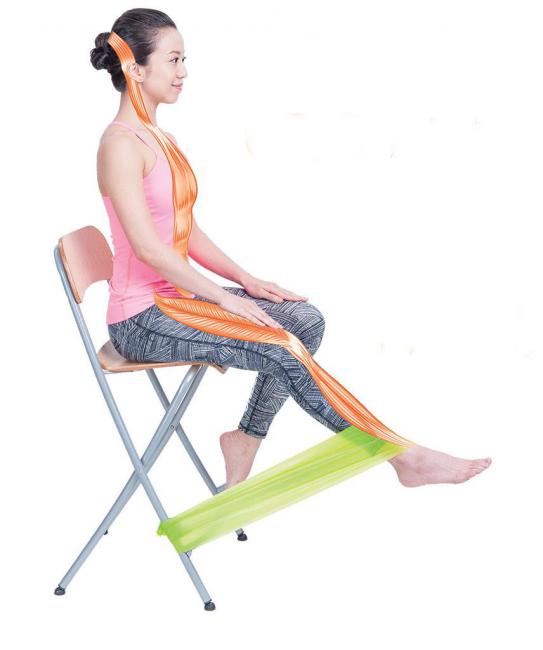

1 8∼12下/組,左右各2∼3組

坐在椅上,彈力帶一端綁在椅子腳,另一端綁在右腳踝。

2

使用大腿前側肌肉力量,用力將膝蓋伸直,用很慢的速度慢慢放下。

>>>做完1組後換邊。

POINT

不要很快地就放鬆大腿肌肉,要慢慢放下。(伸直約2秒,放下約4秒)

書籍資訊

◎本文摘自采實文化出版,凃俐雯 著作《筋膜線按摩伸展全書》一書。沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!84組對症‧部位‧強化的全方位按摩法

膝蓋疼痛要練臀肌、肩頸酸痛要練眼部肌肉!

順著筋膜線的結構原理「頭痛醫腳、腳痛醫頭」,

找出真正的激痛點,才能根治疼痛!

書籍資訊 請點此

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊

1 4∼6下/組,左右各1組

左腳站立,右腳往後勾起,右手抓住腳背。

注意!

如果單腳站立不穩,可單手扶牆。

CHECK !

維持在屁股的高度。

2

右手抓住腳背時,往屁股與天花板的方向拉,感覺大腿前側與小腿前側有被伸展開的感覺。停留15∼20秒

醫師小叮嚀

這個動作除了可以伸展大腿與小腿前側,也可以放鬆活化髖關節。

這個動作除了可以伸展大腿與小腿前側,也可以放鬆活化髖關節。

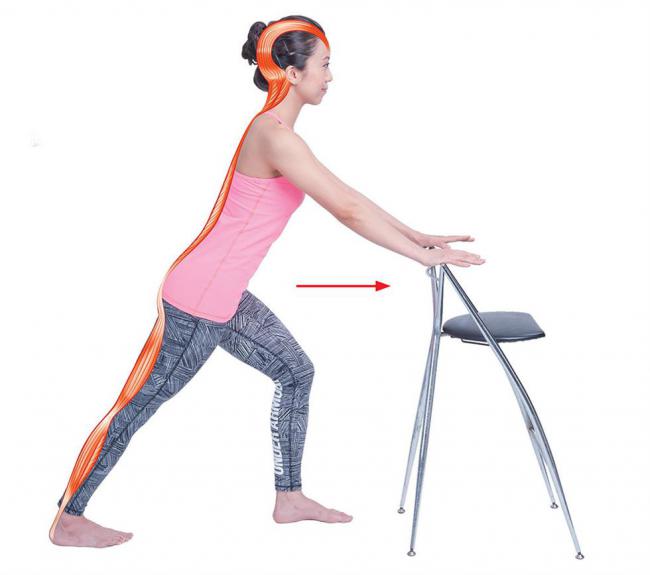

1 4∼6下/組,左右各1組

手扶椅背或桌沿,左腳在前、右腳在後,距離一大步。

2

身體向前傾,左腳膝蓋微彎,重心向前移動,感覺右小腿後側肌肉被伸展開來。停留15∼20秒

1 8∼12下/組,左右各2∼3組

坐在椅上,彈力帶一端綁在椅子腳,另一端綁在右腳踝。

2

使用大腿前側肌肉力量,用力將膝蓋伸直,用很慢的速度慢慢放下。

>>>做完1組後換邊。

POINT

不要很快地就放鬆大腿肌肉,要慢慢放下。(伸直約2秒,放下約4秒)

書籍資訊

◎本文摘自采實文化出版,凃俐雯 著作《筋膜線按摩伸展全書》一書。沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!84組對症‧部位‧強化的全方位按摩法

膝蓋疼痛要練臀肌、肩頸酸痛要練眼部肌肉!

順著筋膜線的結構原理「頭痛醫腳、腳痛醫頭」,

找出真正的激痛點,才能根治疼痛!

書籍資訊 請點此

1 4∼6下/組,左右各1組

手扶椅背或桌沿,左腳在前、右腳在後,距離一大步。

2

身體向前傾,左腳膝蓋微彎,重心向前移動,感覺右小腿後側肌肉被伸展開來。停留15∼20秒

1 8∼12下/組,左右各2∼3組

坐在椅上,彈力帶一端綁在椅子腳,另一端綁在右腳踝。

2

使用大腿前側肌肉力量,用力將膝蓋伸直,用很慢的速度慢慢放下。

>>>做完1組後換邊。

POINT

不要很快地就放鬆大腿肌肉,要慢慢放下。(伸直約2秒,放下約4秒)

書籍資訊

◎本文摘自采實文化出版,凃俐雯 著作《筋膜線按摩伸展全書》一書。沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!84組對症‧部位‧強化的全方位按摩法

膝蓋疼痛要練臀肌、肩頸酸痛要練眼部肌肉!

順著筋膜線的結構原理「頭痛醫腳、腳痛醫頭」,

找出真正的激痛點,才能根治疼痛!

書籍資訊 請點此

1 8∼12下/組,左右各2∼3組

坐在椅上,彈力帶一端綁在椅子腳,另一端綁在右腳踝。

2

使用大腿前側肌肉力量,用力將膝蓋伸直,用很慢的速度慢慢放下。

>>>做完1組後換邊。

POINT

不要很快地就放鬆大腿肌肉,要慢慢放下。(伸直約2秒,放下約4秒)

不要很快地就放鬆大腿肌肉,要慢慢放下。(伸直約2秒,放下約4秒)

書籍資訊

◎本文摘自采實文化出版,凃俐雯 著作《筋膜線按摩伸展全書》一書。沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!84組對症‧部位‧強化的全方位按摩法

膝蓋疼痛要練臀肌、肩頸酸痛要練眼部肌肉!

順著筋膜線的結構原理「頭痛醫腳、腳痛醫頭」,

找出真正的激痛點,才能根治疼痛!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自采實文化出版,凃俐雯 著作《筋膜線按摩伸展全書》一書。沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!84組對症‧部位‧強化的全方位按摩法

膝蓋疼痛要練臀肌、肩頸酸痛要練眼部肌肉!

順著筋膜線的結構原理「頭痛醫腳、腳痛醫頭」,

找出真正的激痛點,才能根治疼痛!

書籍資訊 請點此

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊