運動星球

運動力等於學習力! 滑世代被忽視的兒童體適能訓練

2017-06-26

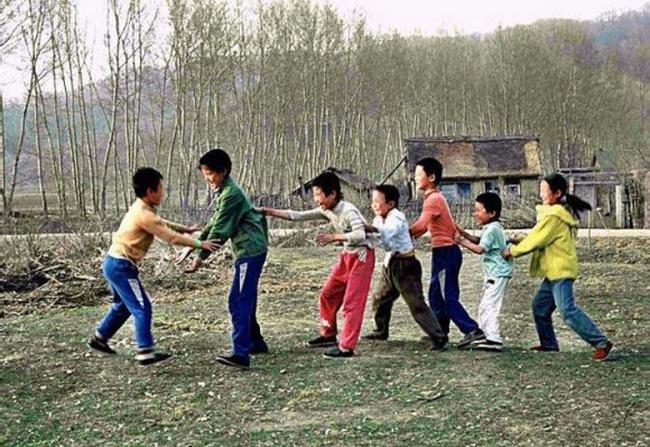

還記得你小時候都玩些什麼嗎?儘管台灣社會普遍比較重視學習力,但回想我們幼時,在一個較為自然的環境中成長,生活中沒有太多科技產品,運動是生活一部分,孩提時的鄉野記憶也可能充滿養蝌蚪與大肚魚、在田野之中奔跑、和其他小朋友玩捉迷藏、跳房子;另外還得自己製作玩具,例如橡皮筋竹筷槍等等。反觀現今的小孩,都被精美的科技產品和商業化的玩具所綁架,一點都沒有機會發揮自己的創意去動手做,也都長時間處於靜態的作息模式之中,這樣下來,幼兒天生的感官與肢體能力不但得不到發展,還會慢慢退化!

©愛分享圖庫

現代工商業主導的社會環境,人口往都市集中,生活環境往往都在水泥叢林裡,在這樣的條件之下,幼兒天生的探索能力正逐漸退化,給予太多的制式規範也剝奪幼兒發展及學習的空間,更減少體驗自然環境生活的機會。另外,父母為了節省時間或怕麻煩,往往把手機或平板當作小孩的「奶嘴」,直接讓小孩看網路影片打發時間,或是讓他玩手機遊戲,幼兒往往必須長時間盯住手機螢幕,長此以往除了距離太近,手機螢幕的光線對於幼兒的眼力發展也是有極大的破壞性,而且讓幼兒的雙眼長時間暴露在螢幕的強光前還會讓他專注力下降,還會導致睡眠品質低下,為人父母者,實在不應該再讓小孩花太多時間接觸手機或平板電腦了!

現代兒童日常生活已經離不開手機、平板與電腦。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

「滑世代」兒童 逐漸喪失天生運動能力

日本頂尖體適能與運動心理教練中野‧詹姆士‧修一(2013)說,一個人的成長過程中會接觸到兩種運動,一是天生就會的「種系發生運動」,例如走路、跑步等等;另一種則是因應各種需求所產生的「個體發生運動」,例如打球、跳繩等等。其中種系發生運動是過去每個人都會做的運動,而且幼兒通常是這些運動狀態最好的時期,可是現在有越來越多孩子連這些天生的運動方式都抓不到要領,一跑步就跌倒,而且跑姿也很奇怪,其原因就在於環境。

一般來說,孩子都是在遊戲探索中學習到運動方式,但是隨著都市化、人口集中的發展,幼兒可以從事遊戲活動的場所越來越少,身為上班族的家長又常常沒法接小孩放學,只能讓他們一下課就到安親班,或是學習各種才藝,根本沒有時間讓他們去玩遊戲,回到家也只是窩在沙發黏在電視機或電腦前,不然就是抓著手機不放,這些「滑世代」的小孩們,完全沒機會也不想接觸需要活動身體的遊戲,當然也會大大阻礙他們肢體的發展。

滑手機讓孩童逐漸喪失天生運動能力。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

運動力=學習力

多數家長往往還認為運動會阻礙學習,或是讓小孩變疲勞無法專心學習,這些都是舊時代的迷思。美國已有多項研究表明,運動之後,孩子腦內與學習有關的三種神經傳導物質:多巴胺(讓人感覺愉悅)、血清素(記憶力)和正腎上腺素(注意力)都增加了。而且,運動會使腦細胞得到更多氧氣和養分,還能增加神經生長因子BDNF的濃度 ,幫助神經元生長 。常運動的兒童和青少年, 能運用更多的認知資源做作業,持續力較好。 一項英國研究顯示,兒童在上課前做5分鐘基本運動如手臂畫圈擺動,學習動機及效率都會提升。

所以,家長們若希望孩子贏在起跑點,最重要的是不要壓抑他天生的運動能力,而且還要以適當的帶領和刺激,搭配環境的安排,讓小孩樂在其中,願意自動放棄那些科技產品和玩具,而去從事一些寓教於樂的遊戲。如此一來,才能有機會訓練他們重拾自己與生俱來的肢體能力,並逐漸發展其身體組成,養出強健的身體。

多運動反而可以增進孩童的學習能力

體適能是什麼?

幼兒時期是身體動作發展非常重要的時期,據研究(陳正奇,1999)指出,3-6歲是神經系統最發達的時期,也是生理及心理成長最顯著的時期。在此時期,幼兒在大肌肉、平衡感、手腕能力及小肌肉的發展應該受到重視與啟發,以建立其身體的、精神的及社會的健全發展。而培養良好的體適能,就能讓孩童可以在這個時期有效發展身體的各種能力,以便有更強健的身體來對抗各種疾病。何謂體適能?行政院體育委員會的定義是「體適能,係指身體具體某種程度的能力,足以安全而有效的應付日常生活中身體所承受的衝擊和負荷,免於過度疲勞,並有體力享受休閒及娛樂活動的能力」,內容可分為四大項:

心肺適能

這是體適能要素中最重要的一項,包括:心臟、肺臟、血管及血液等組織系統的機能。根據研究證實,長時間的有氧運動訓練,可以有效的提昇心肺適能,改善生活品質(卓俊辰,民75年)。

肌肉適能

肌肉適能是體適能的基本要素之一,包含兩部份,即肌力與肌耐力,所謂肌力乃指肌肉一次能發出的最大力量;而肌耐力指的是某一部份的肌肉或肌群從事反覆收縮動作的一種耐久能力,或肌肉維持某一固定用力動作持久的時間(卓俊辰,民75年)。

柔軟度

指人體關節可活動的最大範圍。影響柔軟度的除了關節本身外,尚有肌肉、肌腱、韌帶及軟骨組織等。具有較佳的柔軟度,可使運動時效率好,增加協調性及減少運動傷害的發生。

身體組成

指身體內的脂肪百分比。體內脂肪分為兩類:一類為必要性脂肪,如骨髓、內臟、肌肉及中樞神經系統等周邊脂肪,此類脂肪若缺乏,則可能會影響身體生理機能之運轉。另一類脂肪,為儲存性脂肪,是人體肥胖的主兇。

關於幼兒體適能,可再參閱此篇文章。

培養良好體適能,讓幼兒身心都能得到健康的發展。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

體適能訓練怎麼做?我們的建議

除了基本活動所需之外,幼兒通常不會也不懂得去執行一些較為特殊的體能活動,此時父母就是孩子最好的體適能教練,最適合的體適能訓練,也應該是在家中或是戶外在父母的陪同之下進行。我們邀請到貝恩親子教室的IVY老師,針對現代幼兒常見的一些身體問題設計體適能訓練,並為大家做幾套簡單的示範,爸爸媽媽在家就可以陪著孩子做訓練,讓小孩遠離手機或電視,起身來跟您一起動一動吧!

1

狀況:活動空間不足、運動量缺乏、肌肉張力過低、肌耐力不足,懶惰、坐沒坐姿,導致駝背、脊椎側彎風險提高。

解決方案:坐得正才得人疼

這四種專為預防駝背、預防脊椎側彎等不良姿勢的親子體適能遊戲,可幫助孩子們擁有更好的肌力並增進親子關係,並且有助提高學習專注力,讓孩子有更活躍的表現!

2

狀況:扁平足導致走路內八或長短腳等等。

解決方案:我不要鴨母蹄

這四種體適能遊戲,能鍛鍊孩子足底小肌群的發展,並且可以增進足部、踝關節等肌肉控制,並且防止扁平足的產生。

3

狀況:身體協調性以及反應力不足。

解決方案:四肢發達,頭腦不簡單

這四種親子體適能遊戲,可促進孩子的手眼協調以及增加身體四肢的肌力。

4

狀況:小孩坐沒坐姿、看書寫功課常趴在桌上。

解決方案:大手小手動一動

這四種親子體適能遊戲,能幫助孩子增加上肢的肌力,還可以預防脊椎側彎等狀況。

5

狀況:小朋友專注力不夠,讀書沒效率。

解決方案:動得開心,學的專心

這四種親子體適能遊戲,可以增加小朋友的心肺耐力並提升大腦專注力,讓孩子們不僅每天都充滿活力,還可以在學習上面更有效率。

父母陪孩子做體適能訓練,可以助其發展肢體運動能力。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

以上就是我們針對現代「滑世代」幼兒所為您提供的一些親子體適能訓練,家長們在家除了抽空多陪陪孩子,也可以多從事一些上面的體適能遊戲,寓教於樂,讓孩子有足夠的體能活動量,也藉此矯正一些不良生活姿勢與習慣,更重要的是,讓他們遠離手機和電視等科技產品的毒害,重新拾回天生應有的運動能力!

參考資料

1.教育部體育署體適能網站 www.fitness.org.tw

2.中野.詹姆士.修一著,《建立自信、鍛鍊體能、提升學習力!跟運動教練教出專注不放棄的孩子》,臉譜出版 (2013)

3.教育百科

4. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html

2.中野.詹姆士.修一著,《建立自信、鍛鍊體能、提升學習力!跟運動教練教出專注不放棄的孩子》,臉譜出版 (2013)

3.教育百科

4. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html

責任編輯/Oliver Wu

運動星球

想增加免疫力及抗老成功?首先你必須預防肌肉流失!

2020-09-23

擁有足夠的肌肉量,不只能讓你達到瘦身燃脂效果,同時還能增加身體免疫力、促進新陳代謝,以及讓身材線條好看,更能成功抗老化!因此想要活得健康以及長壽,一定要避免會讓肌肉快速流失。除了透過運動以及飲食外,下面5個地雷更要避免。

想增加免疫力及抗老成功?首先你必須預防肌肉流失! ©nutraceuticalsworld.com

運動過量或是少運動

我們天生下來的肌肉,若是不用就會消失。因此,肌肉必須先透過訓練讓肌纖維受損,接著利用睡眠修復、補充營養才能幫助肌肉增長。但是,不運動或是強度不夠,然後又吃上一堆食物,反而會造成肥肉長一堆的問題。同樣的,如果你過度訓練,沒有注意到營養攝取和休息,身體沒有時間修復損傷,肌肉也不會增長。

蛋白質補充不足

蛋白質是組成肌肉且同時是身體重要組合成的元素之一,所以如果平常飲食沒有吃進足夠的蛋白質,人體就會自動分解肌肉中的蛋白質來。當其年紀越大時,身體吸收營養的效率越差,當補充的質量跟不上分解的速度,肌肉流失的速度就更快,因此,補充蛋白質成為年長者更需要注重的議題,這樣才能延緩身體老化。

過多的有氧運動

當有氧做太多時,雖然可以剷除脂肪,但肌肉也會跟著減少。運動時,主要消耗的能源,首當其衝就是肌肉中的肝醣,若是長時間只做有氧運動,缺乏無氧運動,此時就會把肌肉所需的能量都消耗光,自然會造成肌肉負成長的情況。

長期久坐

許多上班族都有長期久坐的問題,若缺乏適當活動,加上術後沒有即時訓練肌力,不只肌肉量會流失,還可能出現脂肪堆積、肌肉僵硬甚至萎縮的問題。所以別因為工作關係或是懶得運動就整天坐著,甚至回家也只躺在床上。建議培養運動習慣,不僅精神會好,體態也能較好看。

睡眠不足

人體的生長激素是在睡眠中分泌,它會在入睡後約一小時裡,進入深度睡眠後才分泌出來,此時會導致蛋白質合成作用,變得更加旺盛,而修補在訓練中遭到損傷的肌肉並使之成長,這樣的工作時間可長達數小時,所以,肌肉是在睡眠當中成長,因此,如果再進行增肌的人,不能擁有良好的睡眠品質,將會破壞隔天的訓練效果,並影響到力量發揮以及運動表現。

©simplyshredded.com

資料來源/Healthline

責任編輯/妞妞

運動星球

腰痛良方!美國運動醫學醫師提出5種訓練減緩下背痛

2018-04-30

下背痛就是我們一般稱的「腰痛」,是常見卻又惱人的背部肌肉骨骼傷病,對於跑者來說更是不容忽視的問題。下背痛原因千百種,且很多情況根源不是腰,而是其他部位不給力。以下依據美國運動醫學醫師兼暢銷作家Jordan Metzl針對跑者保持健康與避免運動傷害的指南,教你用簡易的肌力訓練來預防、減緩下背痛困擾。

腰痛良方!美國運動醫學醫師提出5種訓練減緩下背痛 ©ArenaCreative/Depositphotos

跑者常見的下背痛原因

跑者下背常見的問題有三類:

1 突發性腰背部痙孿。發生時感覺肌肉好像被鎖住,疼痛劇烈且使人虛弱,但不會有坐骨神經痛或椎間盤突出所引起的刺痛感。

2 下背的刺痛感連結到單腿或雙腿,表示跟坐骨神經痛或椎間盤突出有關,這種症狀通常是神經緊張引起不適,所以不會感到肌肉緊繃或痙孿。

3 如果整個腰背部位長期痠痛,可能患有關節炎。

跑步時,上半身必須長時間保持垂直,而核心肌肉扮演著相當重要的角色:支撐脊椎和腰部,並連結核心、臀部、臀肌和肌腱,有如體內的龐大穩定器。任一部位肌肉力量虛弱都將迫使其他部位去承受,舉例來說,如果你的臀部和臀肌較弱,跑步時疲累不堪,這時你的下背就必須更努力去維持直立和穩定,也更容易受傷。想預防或減緩下背痛,除了疼痛發生時減少跑步以避免加劇疼痛,平常針對核心肌群的肌力訓練才是根本之道,以下五種徒手訓練和簡易的機械訓練,都能幫助你拋開下背痛煩惱。

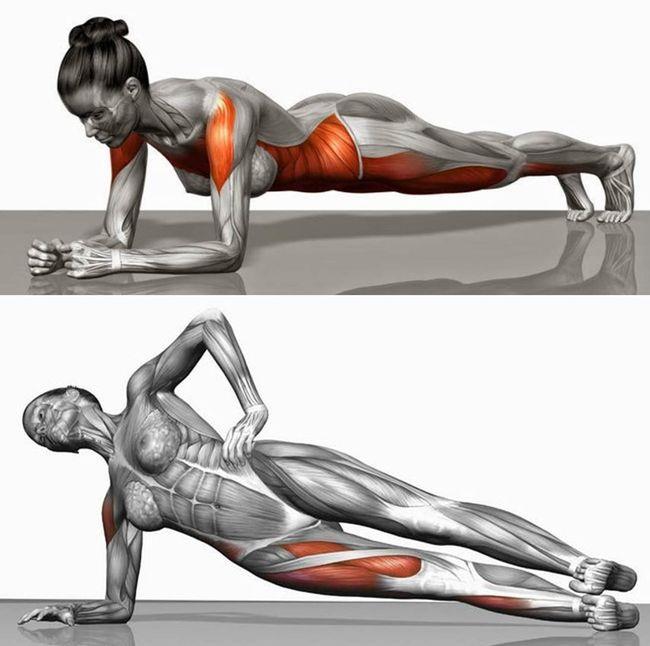

棒式Planks/側棒式Side Plank

棒式被公認是最有效訓練腹部核心肌群的動作,它也衍伸出側棒式等多種變化。

棒式動作:雙手肘於肩膀正下方撐地,雙腳與肩同寬,用肚子跟腿部的肌肉將身體從地面撐起,讓身體保持平行不拱背、肚子收緊並保持呼吸,視體力維持30秒以上。

側棒式動作:身體轉向一面,手肘屈曲放在肩膀正下方,將臀部收緊並鎖定骨盆在穩定位置,雙腳伸直交疊,用前臂和腳部支撐重量,讓肩膀、臀部及腿成一條直線;上方的手輕鬆擺在大腿或臀部上,1分鐘後切換左右側。

上圖:棒式,下圖:側棒式 ©BETH BISCHOFF

上圖: 棒式訓練的肌群/下圖:側棒式訓練的肌群 ©Getty Images、BODYCONTROL

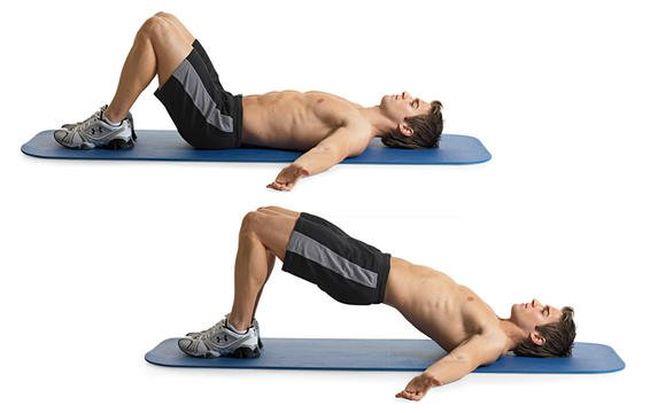

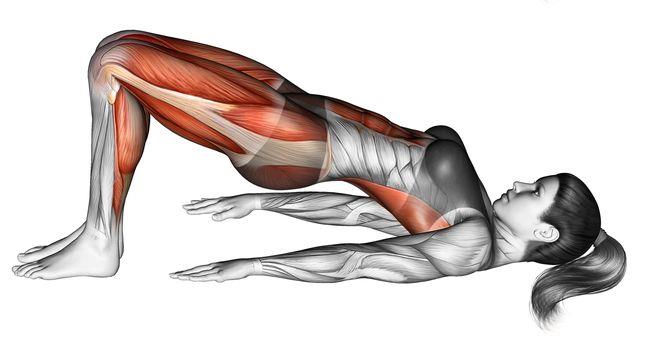

橋式Lying Hip Raises

背部平躺地面,雙腳屈膝90度,腳底平放著地,手臂輕鬆放在兩側;使用臀肌力量將臀部抬起,直到肩膀、骨盆和膝蓋形成一條直線,在這個姿勢暫停5秒再將臀部降回地面。反覆做3組,每組連續15次。

上圖:橋式準備動作,下圖:橋式姿勢 ©BETH BISCHOFF

橋式訓練的肌肉群

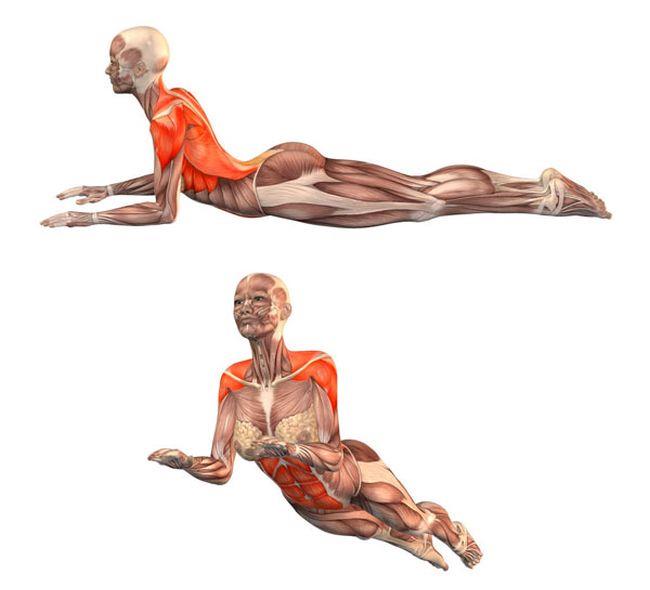

半眼鏡蛇式Low Cobra

臉朝地面趴下,手掌支撐於胸部兩側;接著用背部肌肉撐把頭部和軀幹撐起離地,手肘在肩膀正下方,眼睛直視;若身體沒有疼痛感可維持30秒,或停留3-5個呼吸時間;再將身體回到準備動作,並重複3-5次。

半眼鏡蛇式 ©Satya live yoga

半眼鏡蛇式訓練的肌肉群 ©yoga.com

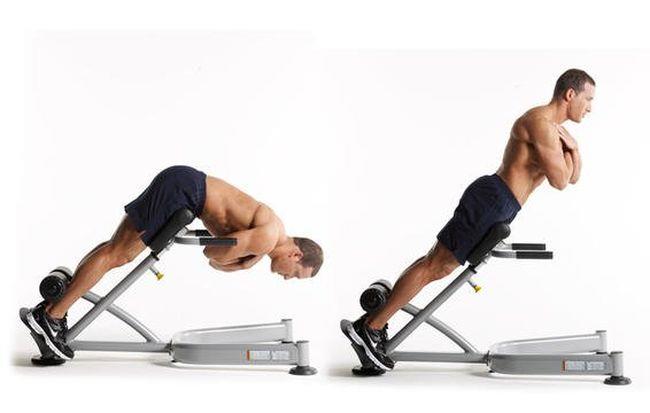

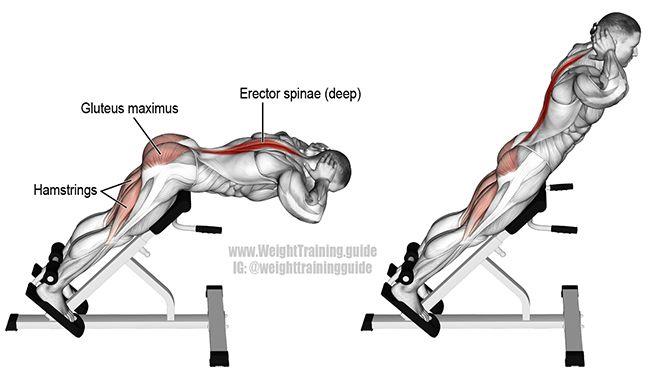

背部伸展Back Extensions

幾乎所有的健身房都有背部伸展凳(Back Extension Bench)或傾斜45度的背部訓練器。身體朝下在伸展凳上,並把後腳跟鉤在後方靠墊使身體不會滑動,雙手交叉抱胸;接著吸氣上半身向下,動作保持緩慢且等速(約3秒),上半身向下角度比地板平行稍低,同時骨盆緊靠椅墊避免留空隙。進行1或2組,每組10-15次。

右圖:背部伸展起始動作/左圖:上半身向下姿勢 ©BETH BISCHOFF

背部伸展訓練的肌肉群 ©weighttraining.guide