運動星球

4大常見運動傷害恢復的按摩手法

2018-02-09

基本上,導致運動傷害的原因有兩種:外制傷害和內部過度緊張的傷害。外傷來自直接或間接的猛烈碰撞:當身體受到撞擊,而力量超過組織彈性所能承受的限度,組織就會受傷。

內傷指的是局部過度緊張,或是重複受到微小傷害,而造成組織功能不穩定的問題。換句話說,就是組織的抗力和其中累積的張力,因為多次重複受創而失去穩定;肌腱炎、組織纖維化和關節炎都是這種傷害的例子。

急性傷害

外力直接或間接造成的傷害有:骨折、韌帶或肌腱斷裂以及關節脫位等,其中還包括纖維斷裂(肌肉內部裂傷)和挫傷。

這些都是嚴重的傷害,是「急症」,要在第一時間接受治療。至於按摩,則是在治療後的恢復過程中,扮演非常重要角色,且對於後遺症也有很好的預防效果,例如能預防疤痕、姿勢不正、組織僵硬、纖維化等問題。

4大常見運動傷害恢復的按摩手法

長期緊繃的傷害:慢性炎症

身體在運動訓練過程中,會一再遭到撞擊產生「生物質疲乏」。飲食不均、年齡、毒素或機械性壓力等,都是導致細胞環境變異的因素;一旦細胞環境失去平衡,就會使得一個微不足道的炎症長年不癒,進而轉為慢性病。這種類型的傷害,一般發生在肌腱與骨骼接觸的部位或骨膜;手肘肌腱炎和骨盆歪斜都是慢性炎症的例子。

肌肉不穩定

依照代謝特點,肌肉可分為張力型(tonic)和相位型(phasic):前者較短,擁有持久力;後者較長,擁有力量。身體經年累月地承受體重,加上重複性的動作以及姿勢不良,張力型肌肉的纖維變粗,而相位型肌肉則逐漸萎縮,進而使關節附近的肌肉開始變得不穩定,像是胸帶、骨盆、肩膀,或脊柱各個部位的肌群。

激痛點和肌筋膜痛症候群

激痛點是肌肉「打結」處,讓肌纖維抽筋的小地方(摸起來有硬塊),會產生痛感,且痛楚會延及其他部位,連離得很遠的部位也會因此感到疼痛。

激痛點的原因可能來自重複離心動作所帶來的收縮緊張,一再進行最大/亞最大的體能活動,其中包括工作、休閒或體育性質的活動,讓肌肉在運動以後沒有獲得適當休息,無法進行調適。

治療激痛點要以增加體內的營養攝取及灌流為目的,進而減低超量的緊張和痛楚,藉此增加運動能力,恢復健康。

按摩激痛點手法

疤痕和纖維化的筋膜組織

若一直沒有妥善治療的傷處,會因而產生疤痕、僵硬和慢性炎症,促使結締組織累積過多的膠原蛋白,進而失去彈性。膠原蛋白的「凝塊」會降低關節的活動力(包括大型動作和小型動作),逐漸減少關節的長期功能。

嵌制症候群

神經或血管被夾住的情形可能發生在很難按摩的部位,也可能是一個由好幾層組織堆積的部位,或者這個部位累積了過多的壓力。這時,血管或神經裡面的流量減少,影響原本需要灌流或鏈接的部位,使得整體效能一起下降。腕隧道症候群和膝蓋窩的夾擠症,都是這類病變的例子。

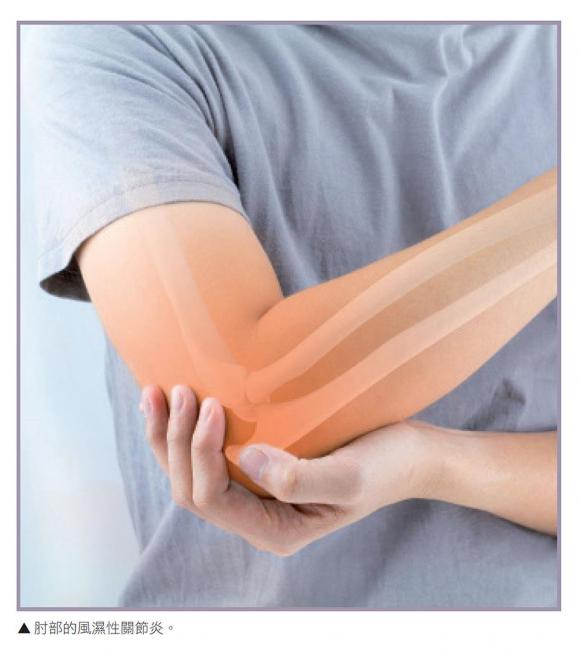

風濕性關節病變

骨關節炎和風濕性關節炎都是關節方面的毛病,皆會產生炎症、軟骨退化和骨質化反應。骨骼與骨骼之間的空隙縮小,骨骼歪斜,不但阻尼能力降低,連關節活動的幅度都變小。目前我們還不知道關節軟骨會退化的確切原因,但是一定與關節受力不均有關,另外也包括免疫系統混亂(無法正確辨識自身的組織),甚至要考慮環境毒素、以前帶來的感染問題和其他原因。

足底筋膜炎

賽跑或跳躍時,腳要不斷地重複彈起和著地的動作,壓力都集中在腳底的筋膜,因為它是負責穩定腳板的結構。壓力會集中在腳踝的部位或聚集在第一隻腳趾底部,因此局部腫脹、發炎的現象在筋膜與骨膜連接的地方,最為明顯。這是很難痊愈的傷害,容易演變成鈣化問題,最後讓骨骼變形。使用肌筋膜按摩手法和關節活動技巧,可有效治療這種傷害。

阿基里斯腱肌腱炎

阿基里斯腱或小腿三頭肌負責把力量傳到腳踝,我們才能提起腳。跑跳的時候,我們要一直重複這些動作,使得肌肉- 肌腱與肌腱-骨骼兩種聯結部位,承受極大的壓力,因此開始發炎。

阿基里斯腱的肌腱炎是一種頑疾,容易轉為慢性病,因為我們需要一直使用阿基里斯腱,無法確實給予該部位適當的休息。使用深層摩擦法和筋膜幫浦法,可有效治療這種傷害。

注意事項

運動傷害發生時,必須立刻採取行動,讓身體更容易恢復。目前流行的復健方法,不像過去是以傳統的休息為主,而是採取積極的康復理念(運動加訓練),根據患者能夠忍受的程度進行動態復健,提升患處功能。另外,也提倡檢視體育運動所需的器材,包括注意技術動作的施展方式。

運動傷害發生時,必須立刻採取行動,讓身體更容易恢復。目前流行的復健方法,不像過去是以傳統的休息為主,而是採取積極的康復理念(運動加訓練),根據患者能夠忍受的程度進行動態復健,提升患處功能。另外,也提倡檢視體育運動所需的器材,包括注意技術動作的施展方式。

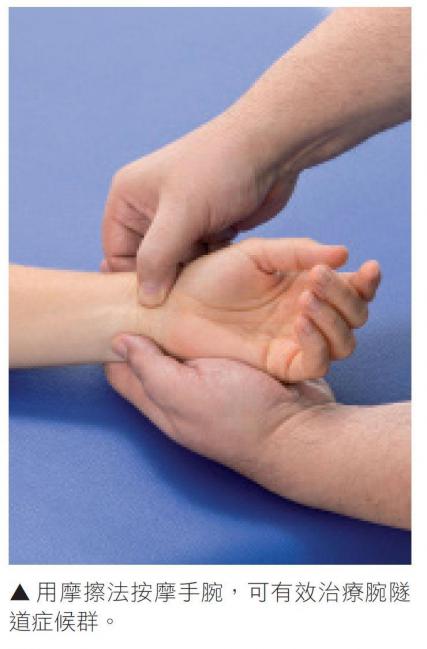

腕隧道症候群

這種傷害是正中神經被嵌制,所引起的問題。手掌的屈肌支持帶位於手腕內面,能包覆和控制前臂肌群的肌腱。

用手重擊某物(排球的殺球動作或者籃球的拍球動作)、抓住球拍柄或是把手腕緊緊壓在桌面(使用滑鼠的動作)都會讓肌腱和支持帶逐漸纖維化,開始增厚,最後阻礙神經通道。被鉗制的神經會感到麻、痛,而且肌肉無力。

為了預防腕隧道症候群,我們要採取積極手段,像是按摩手腕,幫助放鬆;局部休息;還有伸展運動。最好的徒手治療方法,則是活動手腕的骨骼、活動軟組織、活動正中神經和手腕的屈肌肌腱。

TIPS

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

運動星球

肌少症變衰弱症?銀髮族這樣動最適合!

2020-07-27

運動能為不同年齡層以及男女老少帶來健康,尤其是對銀髮族來說更為重要。因為當年紀到了銀髮族的階段時,肌肉流失的速度往往比年輕時更快,所以缺乏運動與營養的話,有可能造成肌少症,嚴重的話甚至演變成衰弱症。

肌少症變衰弱症?銀髮族這樣動最適合!

肌少症 Sarcopenia

隨著年紀增長,我們身體各項器官生理功能會逐漸下降,其中,肌肉質量也是減少之一,當肌肉強度以及功能的逐漸衰退時,我們就稱為「肌少症」。然而肌少症一直是導致銀髮族受傷的兇手,當肌肉量逐漸減少時,可能造成他們跌倒、生活品質下降,甚至是無法自理生活以及增加死亡風險,這是一項必須被關注的事!根據台灣骨鬆年會調查,50歲以上罹患肌少症的民眾高達45%,每10名銀髮族就有1人,是其他亞洲國家的8倍之多,並且高居亞洲之冠,許多醫師指出,這些年長者缺乏蛋白質攝取可能是主因,加上運動量不足,便容易導致肌肉較快流失。

改善肌少症可以採漸進式運動

其實要改善肌少症這件事情並不難,那就是開始運動!透過有規劃的漸進式運動,慢慢恢復身體機能,讓身體能夠做到自行活動與走路,進而出去參加社交生活以及外出購物,甚至是去公園運動。當人有了獨立自主生活的能力,常常就會更開心及更健康。但是,如何有規劃的漸進運動,以及如何鼓勵老年人們開始運動,就會是整件事的關鍵。不同於一般成年人的健身所追求的重量訓練,其實,更建議老年人先從重量輕以及次數多偏耐力的肌力訓練開始,然後增加一些柔軟度以及恢復身體平衡的能力,再增加一些心肺耐力。

©focus.de

銀髮族漸進式肌力訓練

如要開始採漸進式肌力訓練,可從最基本的主動關節運動開始。可以雙手拿裝滿水的寶特瓶。可以採手臂繞圈、微蹲、側抬腿等,進一步增加啞鈴、彈力帶、重量訓練器材等阻力運動。在中老年人身上,通常重量會選擇比較輕、重複次數大概在15~20下左右,偏向肌耐力的訓練,選擇全身8~10組大肌群,包含小腿肌、股四頭、二頭肌、臀肌、背肌、腹肌、胸肌、斜方肌、肱二頭、三頭肌等,每塊肌群選擇適當的重量,重到每回合只能執行8~10下重複動作,每回合中間稍作休息幾分鐘,總共作2~4回合,一週大約可以作3~5天。訓練一段時間之後,感覺有持續進步就可以逐漸加重重量,也就代表你的肌力增加。訓練重量不必無限制的加上去,只要加強到日常生活的活動都能很舒服的完成,這樣的肌力強度就夠了。

©seniorsonline.vic.gov.au

銀髮族心肺耐力運動

適合銀髮族心肺耐力運動包含走路、跑步、階梯踏步、彈跳床等,主要是透過大肌肉群做重複性中等負荷的活動,來訓練呼吸與心跳。最好每天可以活動30~50分鐘,同時可以以十分鐘為單位來進行。假如有心血管疾病、或是特別衰弱的老年人,要注意運動到一半是否有臉色蒼白、盜汗、疼痛、異常疲憊等現象,有的話請立即降低運動強度,或是先休息觀察,同時運動前後測量一下心跳與血壓注意是否有異常。除了運動前要暖身,運動後也記得做些緩和的伸展的運動,讓心跳以及呼吸慢慢降下來。

©carp.ca

資料來源/Verywill Fit、Healthline

責任編輯/妞妞

運動星球

拒當低頭族!一分鐘幫你擺脫頸椎痠痛

2016-09-26

近幾年3C產品掀起巨大的風潮,更打破了人類生活的慣性,24小時無時無刻、無所不在地上網,在餐廳裡、在捷運上、甚至在大街旁,全都低著頭滑手機。

人的頸椎共有7節,是活動度最高、彎曲度最大的一段脊椎,它具有支撐頭部重量、讓頭部活動自如和保護脊椎神經等3大功能。在人體中頸椎和活動量也很大的腰椎,是最容易老化和發生病變的脊椎。而長期使用電腦、手機,讓頭部長時間維持在一個不自然又不放鬆的姿勢下,讓頸脊過勞,反而是加速老化,臨床發現50歲以後是頸椎病變就醫的主要族群,多數電腦族和低頭族是年輕人。

Pokemon GO(寶可夢)這款手遊在國外讓所有人為之瘋狂,不少台灣玩家也敲敲越獄搶先體驗抓寶的樂趣,而在2016年7月份寶可夢敲敲來台,讓全台人民不管男女老少都瘋狂,不管你在吃飯、上廁所、上班、坐公車、甚至在路邊,隨處可見沒有一個人不低頭在玩這款遊戲,但你們知道嗎?原本就已經3C產品不離手的我們,現在多了寶可夢這款遊戲,讓我們幾乎24小時都低頭泡在手機裡。

寶可夢 ©byggahus.se