運動星球

你認為久坐不動的生活方式真的很糟糕嗎?

2018-11-29

你是否也是屬於久坐一族的人呢?回想一下你每天早上醒來準備上班上課,接著出門搭著公車或捷運到達目的地,然後,開始一天的工作包含收發E-mail與一些文書工作,中午買個便當繼續做著位子上吃飯同時滑著手機或上網,下午持續著上午的工作模式,然後下班回家做在沙發上看電視吃晚餐追劇,最後上床睡覺,這樣的生活模式日復一日年復一年,形成了沙發馬鈴薯的人生。

久坐不動的生活方式真的很糟糕嗎?

根據一項統計在過去幾十年中,人類能量消耗減少和久坐行為增加的社會指標令人十分的注目,在1970年,每10個工作中就有2個從事輕微活動的工作(主要是坐在辦公桌前),而10個人中有3個從事需要高能量產出的工作(如建築、製造業、農業)。到2000年,超過四分之一的成年人從事輕度活動,而十分之二的人從事高活動工作。此外,在過去的20年中,使用3C產品的時間(用電腦、看電視、打電動)大幅增加;而2003年,近10名工作的成年人中有近6人在工作中使用電腦,10名兒童中有9名在學校使用電腦(從幼稚園到高中)。從1989年到2009年這20年裡,擁有手機和網路的家庭數量從15%增加到69%。另外,長時間坐著觀看電視與搭乘交通運輸工具的人估計分別接近4小時和1小時,也成為了久坐的重要因素。

為何久坐不動是不好的生活方式?

我們人類從原始時代開始就為了生存,包含著收集食物、逃避敵人與掠食者並遷移至更適合生活的地方,因此我們需要長時間的活動。就算到了進步文明的社會,早期我們的身體也是在運動,例如耕作、走路上學、騎腳踏車上班等等的生活方式,這意味著我們的祖先幾乎都很少做著不動過生活。然而,到了20世紀科學的進步工業開始發展,人類開始依賴工業與科技所帶來的方便,所以我們的身體開始選擇不需要大量體能的生活方式,所以,我們大多數的人選擇當顆沙發型的馬鈴薯。

根據世界衛生組織的估計,身體缺乏活動與每年320萬人死亡有關。2017年對3,141名50歲以上成年人的研究得出結論,久坐不動對於身體的影響力會超乎你的想像,讓我們看一下久坐不動的生活方式會對我們的身體會產生哪些影響。

根據世界衛生組織的估計,身體缺乏活動與每年320萬人死亡有關。

影響 1 心臟疾病機率提升

「坐太久」將意味著你的運動量降低身體肌肉不會燃燒較多的熱量,因此,血液也會以較慢的流速通過身體所有的器官及細胞,這將使得脂肪酸更容易堵塞你的心臟,造成冠狀動脈心臟疾病(coronary heart disease)的發生率。另外,發表在Medicine & Science in Sports & Exercise(體育與運動醫學與科學)雜誌上的一項研究發現,男性坐車和看電視的時間越多,就越有可能患上某種類型的心血管疾病。

影響 2 糖尿病風險增加

根據Diabetologia(歐洲糖尿病研究協會期刊)發表的一項研究得出結論,每天花在看電視上的每小時都會使患糖尿病的風險增加3.4%。在這項新研究中,來自美國賓夕法尼亞州匹茲堡大學的Bonny Rockette-Wagner博士和Andrea Kriska博士組成研究團隊,該研究招募了3234名25歲的超重美國成年人,發現在調整年齡與性別之後,治療組和依賴於時間的休閒體育活動後,每小時看電視的風險增加約3.4%,這就是為什麼運動是糖尿病最好的自然療法之一,而缺乏身體活動是導致糖尿病的主要原因之一。

影響 3 下半身循環變差

有沒有偶爾會發現坐太久造成雙腳發麻?這就是當身體靜止太久會減慢血液循環到腿部,這會導致腳踝腫脹、血栓、腫脹和疼痛等等的問題,國外對於評估運動對血管重塑的影響這個問題進行了一項研究,他們找來了108位男性分為耐力訓練組與久坐不動組,為了確定體力活動是否對血管重塑有任何影響,研究人員用精密機器生成的圖像中測量了股動脈(拉丁語arteria femoralis)的直徑和內膜中層厚度。測量結果顯示,在耐力訓練這組的人股動脈的管腔直徑為9.62±0.12 mm,而久坐不動的這組為9.03±0.13 mm。此外,在耐力訓練的受試者中,股動脈內膜中層厚度為4.6±0.1 mm,而久坐不動的受試者為4.7±0.1 mm。動脈腔的大直徑在最小化對血流的抵抗力和最大化對器官、組織和細胞的灌注方面起了十分重要的作用。

久坐不動會造成下半身的循環變差。

影響 4 生活肌力的喪失

我們都知道身體需要肌肉組織來維持,以便我們可以在日常生活活動中不會對身體造成負擔,但隨著久坐的時間增加這將會對於我們的肌力產生重大的變動,尤其,對已經失去肌肉量和骨骼強度的老年人更為嚴重。根據Journal of the National Cancer Institute(國家癌症研究所雜誌) 分析了43項研究總計約400萬人,關於人們坐著的時間行為與癌症的發病率,研究人員發現調整身體活動與久坐不動之間的關聯性,我們花了很多時間研究一天只花30分鐘在健身房的運動量,是絕對無法抵消一天花幾個小時坐在辦公桌對肌力的傷害性。

資料來源/Fitness Magazine、draxe

責任編輯/David

運動星球

運動能提升免疫力,為何NBA球員會接連罹患武漢肺炎?

2020-03-23

受全世界最歡迎的熱門運動NBA,近日傳出整個賽季暫停的消息,繼戈貝爾(Rudy Gobert)、米契爾(Donovan Mitchell)等兩名爵士球員罹患後,活塞中鋒伍德(Christian Wood)、籃網凱文·杜蘭特(Kevin Durant)也確診感染新冠肺炎(武漢肺炎),然而許多人質疑,籃球選手天天運動且身體好得很,免疫力應該也優於一般人,怎麼還會感染?

運動能提升免疫力,為何NBA球員會接連罹患武漢肺炎? ©sportsnaut.com

劇烈運動容易罹患疾病

「過度運動,反而降低免疫力。」根據聯新運動醫學中心主任林頌凱表示,激烈運動後,腎上線皮質醇分泌過高,導致身體內分泌的調節混亂,同時降低免疫力,分泌時間持續越長,免疫力降得越多。許多運動醫學研究都證實了這個論點,西元1990年,美國加州洛馬林達大學公共衛生學院1項研究分析參加普通馬拉松(42.2 km)或是超級馬拉松(90 km)的選手,1,828人在參賽前,沒有呼吸道感染症狀;比賽之後,236人於1週內出現呼吸道感染。研究發現,運動時間、運動強度跟呼吸道感染機率有其關連性,在沒有運動的狀況下,呼吸道感染機率為平均值;而輕度運動到中度運動時,感染機率下降;如果為劇烈運動,感染風險反而會大幅提升。

©forbes.com

劇烈運動會分泌大量「壓力荷爾蒙」

後續研究發現,劇烈運動之後,負責抵抗外來感染的T細胞和NK細胞功能明顯下降。研判劇烈運動時,身體分泌大量的「壓力荷爾蒙」,腎上腺素發揮作用,讓免疫力短暫上升、完成運動;不過,腎上腺也會分泌壓力荷爾蒙皮質醇,以便快速產生能量,皮質醇就會讓免疫力下降。如何感受到過度運動呢?林頌凱指出,如果運動時,又累、又喘,體能下降,表現不如平常,就表示運動過量,必須調整運動時間及項目,以免適得其反。

©theathletic.com

避免劇烈運動才能提高免疫力

想要提高呼吸道黏膜免疫功能,除了多喝水、均衡營養和充足睡眠,規律的適度運動也不可少。然而從事長期高強度運動或單次長時間高強度運動,反而容易造成唾液中的免疫球蛋白及抗菌蛋白減少,免疫功能會受到抑制。規律的中等強度運動對呼吸道疾病有防護效應,例如每天從事1至2小時適度運動的人,每年發生上呼吸道感染的風險,比低身體活動量的人減少20至30%,也有研究顯示身體活動量增加,可以減少冬季期間上呼吸道症狀的天數。此外,每週至少運動5天的人,比每週運動少於1天的人,上呼吸道症狀天數減少43%。

新冠肺炎疫情席捲全球,運動時,最好不要在密閉空間,少去健身房,建議在學校操場、運動公園等空曠環境,多喝水,隨身攜帶毛巾,用來擦汗,不要用手觸摸口眼鼻等部位。

資料來源/NOW健康

責任編輯/妞妞

運動星球

肌能系貼紮的原理與特性

2019-08-14

貼在身上各種顏色的「肌能系貼布」,除了許多運動員愛用,在家庭主婦、高齡長輩、上班族,甚至小朋友的身上也愈來愈常見!是什麼原因讓各年齡層、各種生活形態的人都喜歡貼肌能系?肌能系貼布有 「緩解痠痛」、「減輕水腫」、「預防運動傷害」……等作用,讓我們先從它的組成結構開始認識!

肌能系貼布的組成

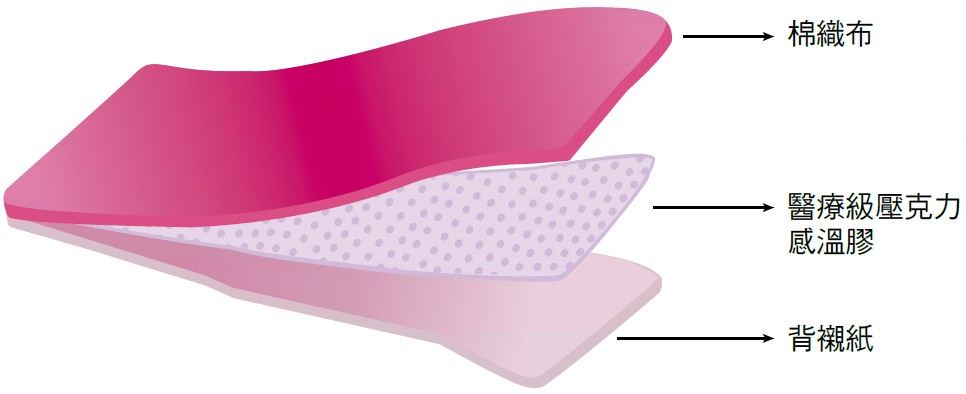

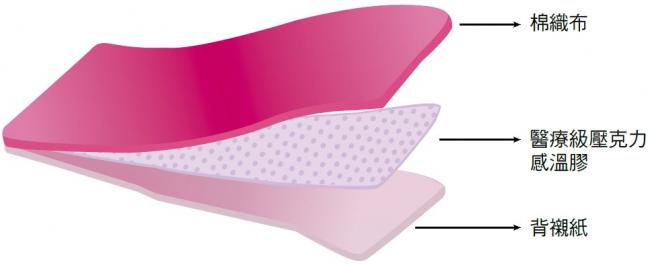

肌能系貼布的三層組成結構,可以想像成薄塗了一層果醬的夾心吐 司。最上方是棉織布,最下方是背襯紙,中間則是醫療級壓克力感溫 膠。這三層構造都大有來頭,也是最直接影響貼布品質的因素!

肌能系貼布的組成

棉織布

要如何觀察棉織布的品質呢?以棉織布面輕輕摩擦臉頰,觸感應該 輕柔舒服,代表其有良好的「親膚性」;將水輕潑於布面上,水珠會滑 落布面而非被布吸收,代表其有足夠的「防潑水性」。將布由邊緣剪出一小缺口後撕開,可觀察到透明、極富彈性的「彈力纖維絲」鑲嵌在棉織布纖維內,讓貼布如彈簧一般具有「彈性」,提 供貼布具有極為重要的「回縮性」及適當的「延展性」,這也是讓貼紮 有復健和治療效果的核心特色!肌能系貼布以紅、藍、黑與膚色四種基本色調衍生出不同的設計,皆是使用自然植物萃取的染料製作而成,您可以依不同的視覺效果及個人喜好來選擇。

醫療級壓克力感溫膠

膠是讓貼布能附著在皮膚上的重要角色,除了能讓貼布黏著避免脫 落,最重要的是品質夠好才能避免過敏。肌能系貼布的「醫療級壓克力感溫膠」不含乳膠成分,大大降低過敏風險。而「感溫」更是這款膠的另一個重要祕密,貼上貼布後用手掌摩擦或輕按貼布,能讓掌心的溫度 活化膠的黏著度。膠面的指紋或波紋設計不僅減少貼紮部位皮膚表層的熱和水分堆 積,也提供適當的黏著性。能減少局部皮膚的異物感,讓身體活動時不 會感覺拘束或受限。

背襯紙

背襯紙在貼布保存、運送及使用過程中,忠實地保護膠不受汙染、 不易變質,是維護貼布品質的大功臣!另外,印在背襯紙上的虛線及實 線,能方便使用者在剪裁時對照長度與分支寬度。

肌能系貼布影響人體的兩大特性

到目前為止,你可能會疑惑:「既然貼布的三層構造中皆不含 『藥』的成分,肌能系貼布如何發揮作用?怎麼影響人體呢?」原因就在於肌能系貼紮的物理性力學效益與人體組成結構恰恰可以 相互呼應。我們可以從兩方面來了解:一是貼布本身的彈性,另一則是 貼布與皮膚間的交互作用。

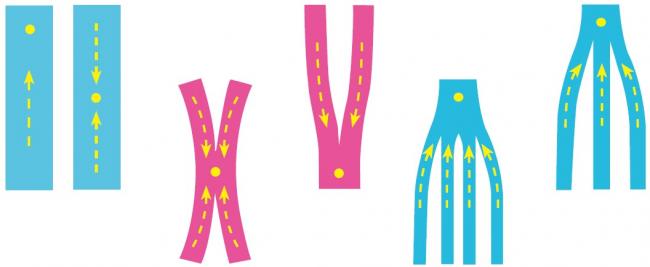

貼布本身的彈性:肌能系貼布含有極富彈性的彈力纖維絲,貼布的長度隨著施予的張 力不同而改變。我們使用長度改變的百分比來定義貼布的張力:當肌能系貼布尚未與背襯紙分離時,它的張力是10%;撕除背襯紙的貼布會些微回縮,恢復到貼布原來的長度,此時張力 為0%;而當貼布離開背襯紙並拉伸到最長時,它的張力是100%。 但不管貼布被剪裁成什麼形狀,當我們固定貼布的一端並將其餘貼 布拉開的同時,貼布會像彈簧般產生「回縮性」往固定端回縮。當我們 將貼布的兩端一起拉開的同時,貼布則是朝向中間回縮。

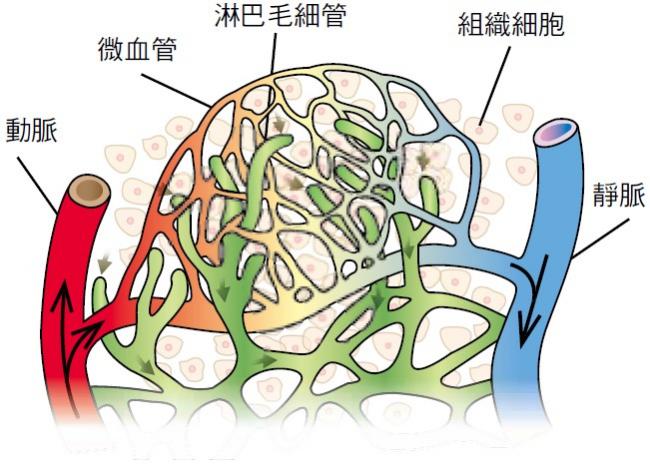

貼布與皮膚間的交互作用:當具有伸縮能力的貼布貼在同樣具有彈性的皮膚上時,兩者間會出 現增加皮膚及皮下組織橫向移動能力的「水平回縮特性」,及增加局部 組織穩定能力的「垂直下壓特性」。肌能系貼布的特色是當其張力小於50%時,貼布與皮膚間的「水平回 縮特性」會發揮作用,貼布往固定端回縮的同時會帶動局部肌肉筋膜,與增加皮下組織液及血液流動,達到促進動作表現及改善循環的效果。而當肌能系貼布的張力大於50%時,貼布與皮膚間的「垂直下壓特性」使貼布提供局部目標組織穩定的力量,達到局部支持、保護的效果。人體是由多塊骨骼藉由關節連接而成的連動結構,由不同的肌肉主動收縮以產生動作並維持姿勢,而厚薄與柔韌度不同的筋膜則為各個器 官與組織提供支撐。這個複雜的立體結構可以自主控制、自由活動,對外來的力量會產生應對的保護與調整,來維持穩定的姿勢與平衡。當人體結構出現內在失衡或外在干擾,甚至是二者同時發生時,就是我們生活中常見的疼痛與傷害。肌能系貼紮藉由「水平回縮特性」與「垂直下壓特性」與人體不同組織產生互動,達到預防保護與促進自我修復能力的效果。

水平回縮特性作用在人體組織的效果

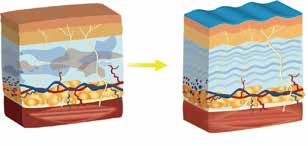

消除水腫:人體組織因受傷或發炎導致微血管通透性增加,或甚至破裂出血 時,局部會出現血液或組織液鬱積。貼紮的水平回縮特性可以引導液體 往一定的方向流動,就像是在積水處開了不同方向的渠道,具有疏通壅 塞的效果。

放鬆肌肉與促進肌肉收縮:肌肉附著在骨頭上,兩端分別是肌肉的起點和終點,具有主動收縮的功能,並扮演人體動作控制的主要角色。肌肉收縮有一定的方向性,原則上是由終點朝向起點收縮。貼布的回縮特性類似於肌肉的收縮功能,當肌能系貼布的水平回縮方向與肌肉收縮方向一致時,有促進肌肉收縮的作用;當肌能系貼布的水平回縮方向與肌肉收縮方向相反時,能放鬆因過度使用或長期處於短縮緊繃的肌肉。

緩解疼痛

肌能系貼布的設計非常近似人體皮膚,使貼布與皮膚的互動極為順 暢。當局部組織受傷或發炎時,貼布的水平回縮特性能增加皮下空間, 減輕局部組織過多的壓力,帶動筋膜和組織液往一定方向移動。在促進 循環代謝功能的同時也會帶走局部組織多餘的熱能,讓身體回到動態平衡,達到改善疼痛的目的。

垂直下壓特性作用在人體組織的效果

穩定關節:藉由較大張力的貼紮可以提供關節處垂直下壓的穩定力量,搭配運用一定的手勢操作可以依需求調整關節的相對位置,並協助關節在良好的排列下活動,有助於建立良好的姿勢,避免不當的動作。

支持組織:對於延展性較弱而容易發生傷害的肌腱或韌帶組織,較大張力的貼紮可支持和保護局部組織,減輕不當外力對組織的拉扯。

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版社,侯雅娟、洪千婷 著作。

本書特色

對症舒緩,輕鬆應付30種「你一定遇過」的日常不適

提前預防,根據生活情境量身設計預防性貼紮

調整姿勢,輔助維持健康良好的體態

全彩圖解,初學者也能輕鬆上手

安全有效,醫師與物治師專業解說,無藥免手術

落枕、閃到腰、脹氣、便祕、吃蘿蔔乾、骨盆前/後傾……,面對日常的小病小痛,你通常都怎麼解決?是放任不管?還是拿罐藥膏塗一塗就了事?其實你可以從現在就開始學習肌能系貼紮,從此擺脫難忍的疼痛!不論是因長期累積,或是突然發生的意外,日常的病痛都大大影響我們的生活品質。由日本加瀨建造博士發明的肌能系貼紮利用皮膚與貼布之間的交互作用,帶動皮下筋膜移動、促進循環代謝,因此不用藥物就可以安全地達到放鬆肌肉或促進肌肉收縮、緩解疼痛、穩定關節等效果,進而解決日常病痛的困擾。例如,當腹部脹氣時,將貼布以自然張力貼上,可以提供皮膚觸覺與壓覺,減輕腹脹感;腳踝扭傷時,貼上貼布可調節肌肉收縮與減輕局部壓力來穩定受傷的腳踝;另外,如退化性膝關節炎等不穩定的關節也可用貼布來支持保護。

本書由復健科主治醫師與物理治療師集結十多年的臨床經驗撰寫而成,收錄了30多種可解決現代人常見疼痛與不適的貼紮,與20個改善、調整身形與預防傷害的預防性貼紮法,不但能讓你重拾無疼痛的健康生活,更能進一步在傷害發生之前事先預防與自我保護,是每個努力為生活奔波忙碌的你/妳一定要擁有的疼痛自救指南。現在就請快打開本書,一起來體驗肌能系貼紮的神奇之處吧!

• 更多臉譜《肌能系貼紮2日常生活與工作的痠痛一貼見效!》一書資訊 請點此