運動星球

喝瓶裝水較安心﹖ 研究發現天天喝瓶裝水 年吞13萬顆塑膠微粒

2019-06-24

大家都知道「多喝水多健康!」而許多人為了喝到好水質,常以瓶裝水代替煮沸或過濾後的自來水,也讓市面上鹼性水、礦泉水等訴求對身體健康的瓶裝水大發利市。然而,你確定你喝下的水比較「健康」嗎﹖國外最新研究發現﹕如果每天的飲水量都來自瓶裝水,每年將從這單一來源中吞下13萬顆塑膠微粒!

喝瓶裝水較安心﹖ 研究發現天天喝瓶裝水 年吞13萬顆塑膠微粒 ©FACTS ABOUT BPA

據衛報報導,一項發表於《環境科學與技術(journal Environmental Science and Technology)》期刊的新研究,收集了以往26項研究資料,測量在魚、貝類、糖、鹽、啤酒以及水中的塑膠微粒數量。結果發現,若使用美國政府的膳食指南來計算,成年人每年大約吃進5萬顆塑膠微粒,兒童則大約4萬顆,而其中一個重要來源就是瓶裝水!

研究者指出,各種食品上都可能含有大量的塑膠微粒,但最顯著的是瓶裝水。研究發現,瓶裝水中的塑膠微粒平均比自來水多22倍;如果一個人每天只喝瓶裝水,每年將從瓶裝水中攝入13萬顆塑膠微粒,相較之下,喝自來水每年攝入約4000顆。

塑膠微粒主要是由塑膠垃圾解體造成的,在空氣、土壤、河水、海洋…整個地球中無所不在。然而塑膠微粒對健康的影響還有待研究,目前只知道可能釋放出有毒物質,有些微粒小到能滲透人體組織,引發免疫反應。

在鹽晶體中的塑膠微粒與細絲 ©Paulo Oliveira Alamy

鹼性水、氫水有奇蹟般的治癒力﹖

對於瓶裝水的迷思不僅只於此。走進台灣的便利商店裡,鹼性水在瓶裝水區產品中佔有一定份量,也有許多人因為想「調整酸性體質」而天天喝鹼性水。但事實上,瓶裝鹼性水雖是鹼性,喝進肚子裡會不會讓你的身體也變「鹼性」?答案是不一定!

原因有二:首先,你喝下肚的水可能根本已不是鹼性,因為水開瓶後與空氣接觸,空氣中的二氧化碳很快會溶入水,呈現弱酸性。其二,國際營養界已達到共識,身體本身有恆定性,會自行調節pH值,不會因為喝了幾口鹼性水、吃了幾片肉,就任意改變酸鹼性,想靠喝「鹼性水」改變身體酸鹼度,根本不可能!

另一方面,「氫水」自60年代以來一直存在於日本,目前以可口可樂公司的Smartwater品牌較知名,並引用2007年一項日本針對「氫氣」(而非氫水)的研究,以及部分文獻針對重症病患的研究,聲稱通過電解能在水中加入飽和的氫氣,有助人體抗氧化、消炎等。然而,目前並沒有針對「一般人」研究的足夠證據顯示出氫水的任何好處,而懷疑論者指出,如果你想要抗氧化劑,喝茶就好!

Smartwater ©ocado.com

腎臟就是最好的濾水器

事實上,已故的台灣毒物科權威、長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑曾提醒大眾﹕其實水不用賦予它沉重的負擔,又要讓它促進健康,又要給它離子化、磁化、電解化,只要喝「乾淨」的水就好了。

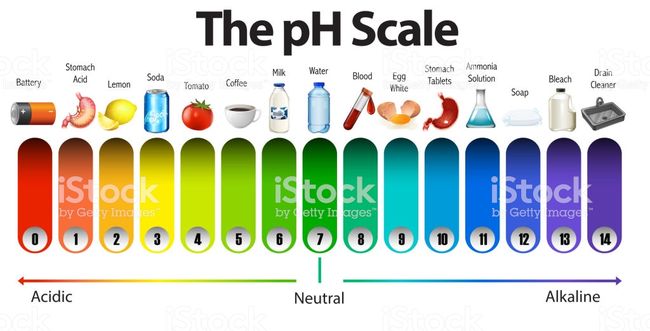

酸鹼性的概念來自日本,傳統的中醫和西醫都沒有這個觀念,因為只要你的腎臟機能正常,血液中的PH值一律是7.35-7.45(中性微鹼)。因此,你喝鹼性水,鹼性物質會跟著排尿排掉;相反地,你喝酸性水,腎臟就把酸性物質排掉;而腎臟就是最好的調整、維持身體pH值的「濾水器」。此外,電解過程無法讓水乾淨,更讓人有疑慮的是﹕萬一水是不乾淨的,在電解過程中金屬元素往鹼性水跑,反而可能喝進更多重金屬物質。

pH值量表 ©iStock

看完這篇,最好思考一下你喝下瓶裝水的真正目的是什麼﹖而當你口渴想補充水分,最好的方法是喝煮沸後的自來水就好,選擇的最高標準是「乾淨」,而不是花大錢買包裝成「看似健康」的瓶裝水。

資料來源/Guardian News,《謝玠揚的長化短說》、蒼藍鴿的醫學天地

責任編輯/Dama

運動星球

你缺乏蛋白質嗎? 一張表秒測缺蛋白質的身體徵兆

2021-01-28

說不定你也缺乏蛋白質?蛋白質是人體健康重要的營養來源,更是肌肉訓練、減重成功的關鍵。你平常以為自己吃很多,但會不會其實缺乏蛋白質還不自知呢?本文用一張表檢視你是否可能缺蛋白質,更進一步讓你知道聰明攝取蛋白質的7大要點。

你缺乏蛋白質嗎? 一張表秒測缺蛋白質的身體徵兆 ©Erol Ahmed on Unsplash

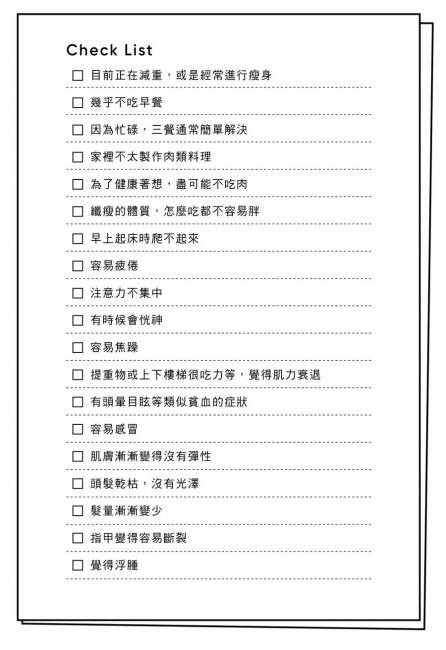

因為受到減重或偏食的影響等,不分老少,缺乏蛋白質的人愈來愈多。請試著檢視以下的項目,即使只有1個項目符合,也有可能是缺乏蛋白質徵兆!從今天起,請務必重新考慮三餐的內容。

缺乏蛋白質徵兆檢視表

缺乏蛋白質是各種毛病的根源!

1天的蛋白質目標量:男性75g、女性57g

蛋白質分成3 餐,1 餐至少要攝取15g,就能預防蛋白質不足。因為希望從事肌肉訓練等激烈運動的人稍微多攝取一點蛋白質,所以,設定1天100g,1 餐30g為目標。正在進行瘦身的人,如果留意攝取1天80g,1餐25g 的蛋白質,就不會變得憔悴或蒼老,可以健康地瘦下來。

※ 依據體格、運動量和目標等,所需的攝取量因人而異

※ 蛋白質的目標量是根據日本厚生勞働省「日本人的食事攝取基準(2020 年版)」

三餐充分攝取蛋白質是肌肉訓練&減重成功的要訣

不管努力進行再多的肌肉訓練,如果缺乏形成肌肉的原料「蛋白質」的話,就無法增加肌肉量,也不會提高肌力。而且,勉強進行減重,反覆減重&復胖的話,肌肉會不斷減少,反而變成很難瘦下來的體質。換句話說,為了 提升肌肉訓練的效果&減重成功,必須在每日三餐中不斷地補充蛋白質!

此外,缺乏蛋白質還會引起各種毛病。原因在於,皮膚和頭髮是以蛋白質構成的,而且荷爾蒙和免疫物質等的調整、將訊息傳送到腦部的神經物質的生成,也都與蛋白質息息相關。容易疲倦、手腳冰冷、記憶力或注意力下降,也都是因為缺乏蛋白質。有的人會因缺乏蛋白質而荷爾蒙失衡,提早出現更年期障礙之類的症狀;或是免疫機能下降,變得容易罹患感冒等疾病。

蛋白質是由多種胺基酸所組成,但是在20種必需胺基酸當中,有9種無法在體內製造。所以,每天三餐從各式各樣的食材中攝取蛋白質很重要。

聰明攝取蛋白質的7大POINT

POINT1從各式各樣的食材中平均地攝取

肉、魚、黃豆.黃豆加工食品、蛋、乳製品這些含有豐富蛋白質的食材,品項繁多,但是除了蛋白質之外,所含的營養素卻各有不同。為了養成攝取均衡營養的飲食習慣,要注意將動物性蛋白質、植物性蛋白質摻雜在一起,從各種不同的食材中攝取。因為喜歡吃肉所以一直只吃肉,蛋比較容易料理所以一直只吃蛋,像這樣﹁只吃某種食材﹂,不僅會營養失衡,還會擔心味道吃膩了之後無法長久持續下去。

POINT 2不要勉強吃討厭的食材

「蛋白質要從各種不同的食材中攝取」是理想,但是沒有必要勉強吃下討厭的食材。例如,「雖然討厭納豆,但是為了身體健康必須努力吃」,像這樣勉強進食的話,用餐這件事就會漸漸形成壓力。用餐時首先請重視「愉快享用,吃得美味」。除此之外,「自然而然地將蛋白質加入餐點中」是養成健康用餐習慣的要訣。

POINT 3為了避免攝取過多的脂質,要去除肉類的脂肪

攝取屬於動物性蛋白質的肉類時,希望大家注意的是脂肪。脂肪擁有肉類才有的鮮味,但是攝取過量的話,恐怕血液中的中性脂肪或膽固醇會過剩。食用肉類的時候,最好多費點工夫,例如盡可能挑選脂肪少的部位、切除肥肉,或是以網架烘烤等方式除去脂肪的部分。因為絞肉的脂肪是摻雜在裡面的,所以要注意攝取的分量。雞肉去除黃色的脂肪和雞皮,就能防止攝取過多的脂質。

蛋白質食物來源 ©logan jeffrey on Unsplash

POINT 4做得清淡一點,然後添加調味料,就能減少鹽分或砂糖的攝取量

豆腐、納豆等黃豆加工品很適合搭配醬油,所以我們有可能在不知不覺中攝取了過多的鹽分。最好使用酸橘醋和檸檬汁等,在調味料方面下工夫之後食用。此外,本書的食譜是以一般的調味去標明調味料的標準。患有高血糖或高血壓的人、想要預防這些疾病的人,試著以稍微少一點的用量來完成料理,也是一個好方法。而且,食用的時候,配合每個人的身體狀況或喜好來添加調味料才是健康的做法。

POINT 5即使有幾天無法充分攝取蛋白質也OK

蛋白質是希望大家每天好好攝取的養分。但是,因為「工作忙碌」、「身體不舒服」、「沒有胃口」等各種不同的理由,有些日子裡無法達到預定的蛋白質攝取量。但是,即使有幾天無法充分攝取蛋白質也OK!並不會有「因為少吃到一次充分的蛋白質,所以已經沒用了」這種事。等時間充裕或心情輕鬆之後,再重新開始就可以了。即使很緩慢也沒關係,重要的是能持續進行下去。

POINT 6忙碌的人可以把乳酪等食物當成點心

「只靠三餐也許無法補充足夠的蛋白質」,建議為此感到不安的人,也可以藉由點心來攝取蛋白質。例如乳酪、優格、便利超商等處所販售的即食雞肉、魚肉香腸或水煮蛋等,有各種不同的來源可在工作等的空檔簡便地攝取蛋白質。也可以飲用牛奶或優格飲料(請盡可能選用不太含有糖分的商品)。

POINT 7腸胃虛弱的人,先從容易消化的植物性蛋白質開始攝取

動物性蛋白質在消化吸收時需要能量。在那之前不怎麼吃肉的人,突然吃下一大堆的肉,胃可能會消化不了,或是身體感到疲累。腸胃虛弱的人,首先從容易消化的植物性蛋白質開始攝取。此外,如果在晚上快要睡覺之前攝取動物性蛋白質的話,因為睡眠中腸胃也必須運作,所以身體沒有休息。建議在午餐時食用肉類。如果是晚餐的話,記得要在就寢的3個小時前食用。

資訊

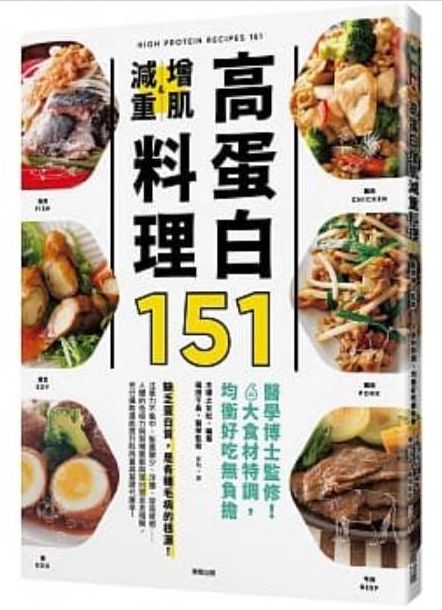

• 本文摘自台灣東販,主婦之友社著《高蛋白增肌減重料理151:醫學博士監修!6大食材特調,均衡好吃無負擔》一書。

本書特色

✓ 缺乏蛋白質,是各種毛病的根源!

皮膚和頭髮是以蛋白質構成的,而且荷爾蒙和免疫物質等的調整、將訊息傳送到腦部的神經物質的生成,也都與蛋白質息息相關。容易疲倦、手腳冰冷、記憶力或注意力下降,也都是因為缺乏蛋白質。有的人會因缺乏蛋白質而荷爾蒙失衡,提早出現更年期障礙之類的症狀,或是免疫機能下降,變得容易罹患感冒等疾病。

✓ 正在健身、減肥?平時熱愛運動?

養生抗老、增肌減重絕對不可忽視「蛋白質」!從今天起,將三餐改變成有意識地攝取蛋白質,5年、10年後的健康狀態或外貌就會產生很大的差異!

✓ 讓身體更健康,食材的攝取很重要!

蛋白質是由多種胺基酸所組成,但是在20種必需胺基酸當中,有9種無法在體內製造。所以,每天三餐從各式各樣的食材中攝取蛋白質很重要。

✓ 豐富多樣的料理,平均蛋白質含量15g以上!

雞肉、豬肉、牛肉、魚肉、黃豆、蛋, 營養均衡又美味的特調食譜,色香味俱全,每道蛋白質含量超過15g!輕鬆補充身體所需,用吃的就能擁有更健康的身體!

更多《高蛋白增肌減重料理151》資訊 請點此

責任編輯/Dama

《高蛋白增肌減重料理151》

陳怡錞

預防武漢肺炎! 營養師提出5大飲食重點提升免疫

2020-01-30

武漢肺炎(COVID-19) 的疫情越演越烈,大家都人心惶惶,除了外出要戴口罩、勤洗手、留意自我衛生習慣…等方法可以預防之外, 吃對食物打造健康的免疫系統也是非常重要的,因為免疫系統就是我們身體作戰的軍隊,若你的軍隊夠強壯,就能幫你鞏固好防線避免被感染。

既然免疫系統是我們身體抵抗外來敵人的重要防線,那是不是一直提升免疫系統身體就能健康呢? 其實並不是,因為這個防線不僅需要夠強壯能夠消滅敵人(殺死細菌、病毒),它還需要夠聰明,能夠分辨誰是敵人、誰是自己人,萬一敵我不分(免疫系統失衡),連不該攻擊的自己人也攻擊了,那就有可能出現自體免疫疾病。 所以,想要讓免疫系統健康,不是只有一昧的提升,重點在於調節,才能使免疫系統功能健全。

預防武漢肺炎! 營養師提出5大飲食重點提升免疫

免疫系統失衡的4大警訊

以下4大類型的警訊都是免疫系統失衡所造成的,當免疫系統長期低下或混亂、過勞,都有可能增加被感染的風險。

一、容易感染

常感冒、經常感染、病毒帶原者、蜂窩性組織炎、化膿性青春痘…等。

案例1:每次只要到了流行性感冒的流行季節,林先生都是那個趕上流行的人,只要身邊有人中獎,他一定也會被傳染。

案例2:張小姐是一位公司的高階主管,工作壓力很大,每當工作正忙碌的時候,她嘴角的泡疹就會發作,吃了維生素B群似乎也沒有改善,另外還有一件事非常困擾她,那就是反覆性的泌尿道感染。

二、容易過敏

打噴嚏、過敏性鼻炎、氣喘、濕疹、蕁麻疹、皮膚搔癢、眼睛癢…等。

案例:王先生是個典型的過敏族,每天早上起床一定會擤鼻涕超過兩小時,更不用說無時無刻感覺到眼睛癢和鼻子癢了,晚上也因為鼻塞導致睡眠品質不佳。

三、自體免疫疾病

紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎、乾燥症、硬皮症、橋本氏甲狀腺炎…等。

案例:劉小姐3年前被醫生診斷為「紅斑性狼瘡」(自體免疫疾病的一種),一直服用藥物控制,但每個月的抽血指數仍是忽高忽低,最近一直覺得很疲勞再進一步檢查,發現她又得了另一種自體免疫疾病,那就是「橋本氏甲狀腺炎」。

四、腫瘤癌症

良性腫瘤、惡性腫瘤、癌症…等。

讓免疫系統健全的五大飲食重點

一、蛋白質要充足

我們的免疫系統是一個非常耗能的單位,需要大量營養才能夠使免疫系統功能健全,其中最重要的就是蛋白質。蛋白質是構成白血球和抗體的主要成分,當長期蛋白質攝取不足時,會導致免疫機能降低,增加感染的風險。 魚類、肉類、黃豆製品、蛋、奶類…等是主要的蛋白質食物來源,每天應攝取一個半手掌的量。

二、維生素礦物質不可少

除了蛋白質之外,許多維生素和礦物質也都跟免疫功能息息相關。平時注重飲食的多樣化,均衡攝取各類食物,並且多選擇未加工的原貌食物,是讓我們攝取到足夠維生素與礦物質的不二法門。

三、增加Omega-3好油脂

現代人外食機會多,經常攝取精製過後的油脂(例如:大豆油、玉米油、葵花籽油),使得飲食中Omega-6脂肪酸的比例偏高,Omega-6在體內代謝後會產生「促發炎」的前列腺素,導致慢性發炎,此時會增加免疫系統的負荷,長久下來就容易引起免疫系統失衡。

而Omega-3脂肪酸經由代謝後可產生「抗發炎」的前列腺素,因此建議,平常要多攝取含Omega-3的食物,有助於減少體內的慢性發炎反應,讓免疫細胞不會過勞。

鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚、海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油…等都是富含Omega-3脂肪酸的食物,建議每天可攝取1湯匙堅果,並且多以魚類來取代紅肉。

四、多吃辛香料與海藻菇蕈

大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜…等辛香料,具有殺菌、抗病毒的作用,多出現在餐桌上有助於提升免疫力。

另外,海藻類和菇蕈類食物含有特殊的多醣體,多醣體可活化免疫細胞,也有助調節免疫系統,使免疫細胞保持良好的戰鬥力。

五、益生菌幫助免疫調節

人體70%的免疫細胞位於腸道,腸道內的細菌可透過細胞壁的成分與這些免疫細胞溝通,當腸道內壞菌太多時容易引起免疫細胞的發炎反應;相反的,腸道內的好菌則有助於調節免疫力,使免疫細胞聰明不誤判。

我們可以從優格、優酪乳、韓式泡菜…等發酵食物中攝取到益生菌;也可以多從蔬菜、水果、全穀類、根莖類中攝取膳食纖維和寡糖,膳食纖維和寡糖是益生菌的食物(稱為「益生質」),可促進腸道內益生菌的生長。

/ 關於陳怡錞 /

Donna營養師,本名陳怡錞,輔仁大學營養科學系碩士班畢業,曾任專業減肥中心營養師,並擔任保健食品公司專業講師(營養師)多年,專精保健食品與預防醫學領域。擁有千場演講經驗的營養保健講師,一個致力於預防保健的營養專家。 現職:錞盈生物科技公司執行長、安民家醫診所營養師、知名保健營養講師。

部落格 Donna營養師-陳怡錞