運動星球

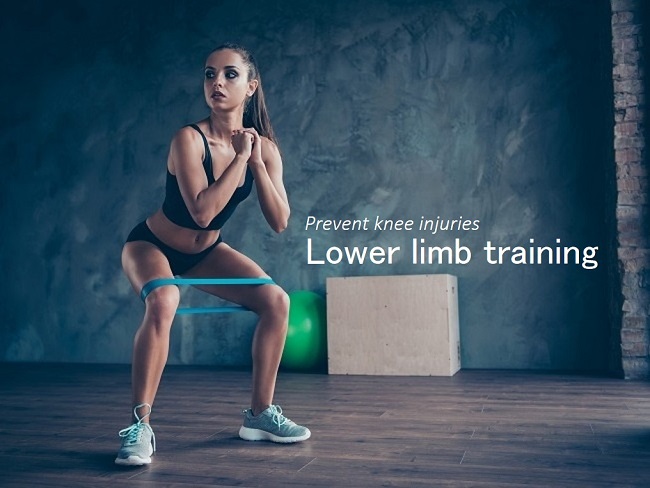

要避免運動所造成的膝蓋傷害 這四個下半身肌群你必須練!

2020-03-13

膝蓋受傷是許多運動員常見的問題,但這樣的運動傷害確是可透過日常訓練來預防及避免,有許多的研究數據都指出,加強下半身的肌群強度和肌力都能有效的保護膝蓋預防運動傷害,以下這四個下半身肌群訓練就能幫助你遠離疼痛與傷害的好方式。

超實用四個下半身肌群訓練,能預防因運動所造成的膝蓋傷害。

1.膕繩肌

膝關節的主要穩定器就是膕繩肌(包括股二頭肌長頭、股二頭肌短頭、半腱肌與半膜肌),然而,這也是大家常常忽視的肌肉部位,因為,我們的股四頭肌是直接與膝關節連結,而膕繩肌則沒有這樣直接的連結性,因此,都會被大家在訓練動作上忽略。然而,擁有健康強壯的拮抗肌可以提升關節的活動範圍,提供更好的關節穩定性和支撐性,並且在你訓練大負荷複合動作時,減少關節的壓力和不適感。

要加強膕繩肌的訓練,我們可以採用俯卧腿彎舉機來進行,它不需要很重的重量讓重複次數可以達到20下/組,專注於大腿後側的股二頭肌發力即可。

2.內收肌群

沿著大腿內側的肌肉包含內收肌、股薄肌和縫匠肌,在出現膝關節損傷或功能障礙時,長期的不運動可能會導致這些肌肉的僵硬,最終可能會給膝關節的病情帶來消極的影響。

通常我們都會採用坐姿夾腿的孤立性訓練來加強內收肌群,而這樣訓練的好處就是當你將雙腿併攏時,腿後肌會被推向外側在視覺上會變得較強壯,但要特別注意!練內收肌會讓大腿的上段變的較為粗壯,因此,如果你的腿像短跑選手一樣的話,就可以減少這項訓練動作。

3. 髖屈肌

髖屈肌對於膝蓋有非常直接的影響,由於髖關節屈肌特別是腰肌,其附著在脊柱上,這些肌肉在決定膝蓋和腰部方面是否健康,將會發揮著及其重要的作用。加上由於現在大多數人的生活,主要都是久坐這也是將髖關節處於屈曲的狀態之下,所以我們的髖關節屈肌會退化並缺少彈性,這意味著你需要拉伸並訓練它們來保證它們發揮正常的功能,來改善跟膝蓋有關的問題。

坐姿髖關節屈曲可以很好地改善髖關節屈肌的問題,你只要坐在椅子上或長凳上保持上半身直挺,慢慢將右膝抬高朝向胸部;確保大腿不會翻滾或向外翻,然後暫停1-2秒接著慢慢把膝蓋降低至起始狀態,每側做12次/組。

4. 股四頭肌

最直接橫跨膝關節的肌肉就是股四頭肌,這也是我們下半身最大範圍的肌肉群,如果你的膝關節已經有傷正在進行復健的過程,那我們就不能太直接給於施加過大的負重,但負重不足又無法刺激股四頭肌的成長,所以,在訓練的過程中就必須要運用離心收縮,慢而有力地落下負重;如果降低負重的速度越快,你必須更加強烈和快速地收縮肌肉,才能在動作末尾及時改變運動方向,而這只會徒增你受傷的概率。

雙腿或單腿推舉就可以達到訓練的目的,選取單腿離心收縮時感覺較明顯的負重,然後雙腿蹬起後,單腿控制落下再用雙腿蹬起,利用離心收縮能產生較大力量的效果從而完成在膝關節康復過程中對股四頭肌的充分刺激。離心收縮15次/組

資料參考/mensjournal、generationiron

責任編輯/David

運動星球

腳踝緊繃較容易受傷,3種最佳方法助提升腳踝柔韌度

2020-08-10

是否在運動時,總覺得腳踝關節卡卡的以及有緊繃的感覺?像是深蹲、或是跑步時,總覺得蹲不下去或是腳步很沈重。其實,如果有這樣的感受,代表你的腳踝靈活度不夠且容易造成日常生活中出現受傷的情況,此外,腳踝的靈活度對於運動員提升運動表現與成績是非常重要。

腳踝緊繃較容易受傷,3種最佳方法助提升腳踝柔韌度

靜態伸展

腳踝的柔韌度以及靈活度對於提升運動表現是非常重要,因此,可以透過靜態伸展來放鬆腳踝壓力,以及增加踝關節附近肌肉的彈性,然而瑜伽是一項不錯的選擇。做瑜伽主要是為了避免受傷,且瑜伽能幫助身體伸展,固定時間來練習瑜伽,對於腳踝關節較緊繃的人來說,都能避免一些運動傷害的發生。像是仰臥英雄式(Reclining Hero Pose)這項瑜伽動作,不僅對跑者或是其它運動員來說,都非常是來拿來放鬆腿部的動作,因為長時間的活動,都會造成下半身肌肉緊繃。

©wikihow.com

放鬆足底筋膜

踝關節的緊繃與足底也有關係。踝關節較緊繃的人,罹患足底筋膜炎的機率也較大,然而最常見的受傷是扭傷軟組織。直接由上而下對足踝施以大小不同之壓力,這種方式便會導致腳踝之前外側韌帶拉傷,使關節呈現不穩定的現象。除了透過伸展外,也可以透過踩按摩球來放鬆足底壓力,以及增加踝關節柔韌度。

滾筒放鬆

滾筒除了能放鬆背部、手臂、雙腿、臀部的肌肉外,連腳踝周圍的肌肉其實也可以達到放鬆效果。對於腳踝關節較緊繃的人來說,都能避免一些日常生活生害的發生,像是扭傷、拉傷等。

©teeter.com

資料來源/Healthline

責任編輯/妞妞

運動星球

不是每種運動都能提升免疫力! 用「說話」測試哪些運動適合你

2020-04-21

防疫期間,除了勤洗手、戴口罩,用運動提升免疫力是最根本的預防感染措施。然而臺灣師範大學體育學系助理教授劉鴻文提醒:「運動增加免疫力是有條件的!」你知道要做什麼運動、怎麼做才能真正提升免疫力嗎?下文由劉鴻文從運動強度、時間、環境各方面探討執行時的正確方式。

不是每種運動都能提升免疫力! 用「說話」測試哪些運動適合你

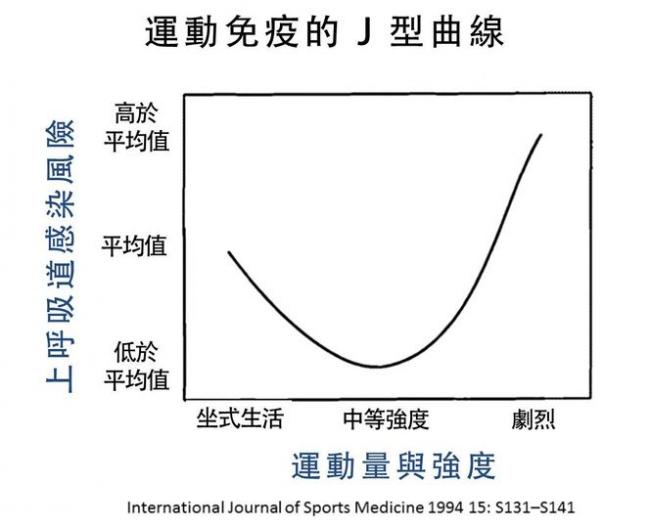

免疫力與運動強度的關聯-J型曲線

免疫力是什麼?它代表著身體的免疫系統抵抗外來細菌和病毒的能力。而所謂「運動增加免疫力」是有條件的!需要「適度」的運動才可以減低上呼吸道感染的風險。

什麼是適度運動呢?我們可將身體活動粗分為三類,坐式生活、中等強度、高強度。對於坐式生活的族群,上呼吸道的感染風險在平均值左右;隨著運動量增加,上呼吸道感染風險會低於平均值;但當運動的強度和時間拉長,上呼吸道感染的風險會再度提升到平均值;若達到相當劇烈將高於平均值。這就是所謂的「J型曲線」。

運動免疫的J型曲線

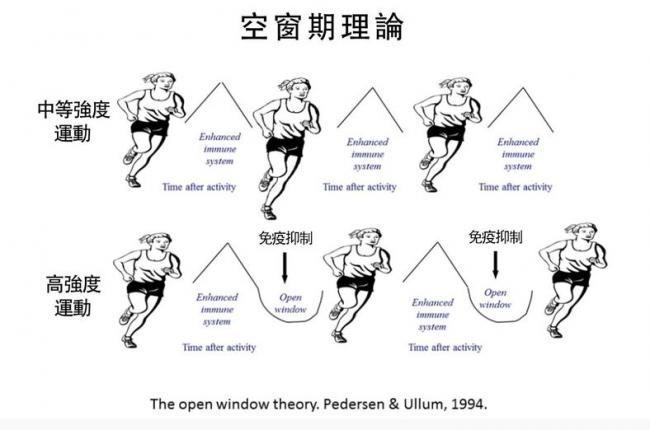

「空窗期理論」可解釋為什麼劇烈運動會增加上呼吸道感染的風險。首先,我們要知道中等強度運動為何能提升免疫力?每一次運動會使免疫力上升,再慢慢回到正常的狀態,當免疫系統增強,細菌和病毒就不容易侵入身體。但如果做劇烈運動,運動讓免疫力上升之後的下降幅度會降到低於平均值,在其回到平均值之前的時間,就稱為空窗期,而免疫抑制(Immunosuppression,指對於免疫應答的抑制作用,可由天然或人為因素導致)的情況將會發生。這時如果身體沒法產生足夠的應對能力,上呼吸道感染將大大提升;如果反覆進行劇烈運動,那感染風險將會更高。

空窗期發生免疫抑制的時機

各種強度運動

什麼是中等強度運動?

以最簡單的方式來說,我們可以用「說話」當作評估參考。進行中等強度運動時,可以說話但無法唱歌;輕度運動則可以說話又能唱歌;相反,如果連說話都困難就屬於重度運動。 另一種較有數據的界定方式是心率,所謂中等強度運動會介於最大心率的64%至76%。初步計算可用公式208﹣(0.7 ﹡年紀)。

e.g. 20歲人的最大心率是208﹣(0.7 ﹡20)=194(下/分鐘)

對於一個20歲大學生而言,他在做中等強度運動時,心率大約124-147(下/分鐘),要怎麼知道自己一分鐘心跳幾下?除了用手量脈搏,現在有很多如小米手環、Garmin手錶都可以協助偵測心率。

多激烈算是劇烈運動?

只要做一次長時間中高強度運動,時間在90分鐘以上,強度到55%至75%的最大攝氧量,就會產生免疫抑制情況。常見的包括馬拉松、超馬、鐵人三項等,都可能增加上呼吸道感染機率。過去文獻調查,從事上述運動兩週內,上呼吸感染的機率會提高到100%至500%。

多軟爛算坐式生活?

坐式生活會使免疫力無法提升。以每天走路的步數來評估,一般認為每天低於5,000步屬於坐式生活型態;5,000-7,499步屬於低程度身體活動;7,500-9,999步屬於稍微的身體活動;10,000-12,499步算是於中等身體活動(Active);12,500步以上則為高程度身體活動量(Highly active)。

拜科技之賜,我們很容易知道一天走幾步?例如iPhone使用者可以打開手機內建的「健康」App,可以告訴你一天跑步加上走路的步數總共多少。如果想增加走路步數,建議不常運動的人可以一天增加500步來逐漸提升運動量。

運動強度可使用說話或是心率作為評估參考

防疫期間做什麼運動好?

為了提升免疫力,做什麼運動都很好,重點在環境。

.運動時應避免人與人近距離接觸,而密閉的健身房因為汗水和飛沫接觸的機率較高,防疫期間建議避免。

.走出戶外運動,例如在河濱、公園慢跑或騎單車。戶外運動另外有個好處:曬太陽會讓身體產生維生素D,而許多研究已證實維生素D可加強免疫系統。

.最好不要團體行動,以單獨一人為主,團體行動請保持1公尺以上社交距離。

.覺得出門很危險可嘗試居家健身,徒手肌力訓練是不錯的選擇,但就算在家也要注意避免把自己操得太兇,以免產生免疫抑制情況。

資料來源/國立臺灣師範大學體育學系、基層醫學第二十二卷第十一期

責任編輯/Dama