Stryd

避免跑步中後段遇到撞牆期!你該先了解功率而非配速

2020-10-13

當提到跑步功率訓練,最常遇到的問題就是:「為什麼跑步要用功率?它跟我們常用的心率跟配速有什麼不同?」希望透過這篇文章可以解答這個疑問。

避免跑步遇到撞牆期!你該了解的是功率而非配速

功率 vs. 心率

首先,功率是用來量化身體的能量輸出(單位:瓦特,Watt),跟攝氧量(VO2)與自體感覺(RPE)有著高度的相關性;你感覺越用力跑、跑得越快,功率就越高,不受地型、風向、溫度或心情等影響,而且能夠即時反應、立即調整。

心率是在計算心臟每分鐘跳動的次數,它是屬於身體的綜合反應,並非單純的運動強度指標。當我們心情感到興奮、喝了咖啡、環境溫度上升、或是跑得更快時,心率都會上升;所以,很多時候心率高了 10、20bpm 並不一定代表強度高了,有可能只是因為午餐的咖啡、高溫下跑步、或者是身體疲勞的影響而已。

另外,由於我們的心臟跳動不會(也不應該)有瞬間很大的變化,導致運動中心率會有明顯的延遲情況發生。經常練間歇的跑者一定都知道我在說什麼:跑 400 公尺高強度間歇時,剛跑出去時心率還在緩緩上升,可能要跑到 200、300 公尺時才會到達對應的心率區間,到跑完 400 公尺才跳到最大值,那代表說很多時候跑太快或太慢都不知道。

你感覺越用力跑及跑得越快,相對於身體的能量輸出(功率)就越高。

功率 vs. 配速

配速是跑者最終表現出來的結果 ─ 移動速度有多快,就像汽機車的時速表一樣。但我們會用時速來表達引擎的馬力輸出高低嗎?當然不會,因為我們知道速度會受到地型與風向的影響,只是大多數跑者都會習慣用配速來當作強度指標,這就好比用時速快慢來表達汽車引擎的馬力輸出,兩者並不會永遠都處於線性的關係。

對同一位跑者來說,同樣是 5:00/km 配速,在平路跟上下坡路段的耗力程度是完全不一樣的;功率就是在表達跑者的引擎馬力輸出,功率越高即馬力輸出越大。在訓練或比賽中,我們真正要控制的是能量(馬力)輸出,即功率的高低,而不是配速快慢,最終跑出來的配速只是功率輸出在不同地型與風向下的結果。因此,透過功率控制強度可以更有效合理地分配體力,避免受到上下坡或順逆風而造成的配速不穩定所影響。

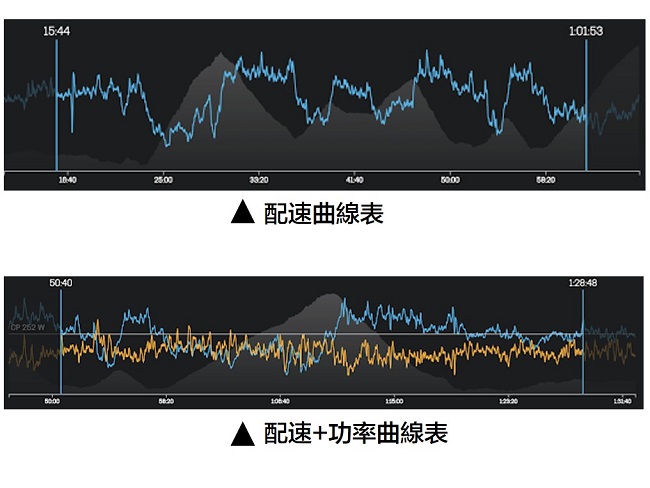

下圖一/跑步配速會受到地型與風向影響,爬坡時配速會變慢,下坡則變快。

下圖二/最終跑出來的配速(藍線)只是功率輸出(橘線)在不同地型與風向下的結果。

多數跑者都用配速來當作強度指標,但我們要的是功率的高低而不是配速快慢。

中後段撞牆的原因

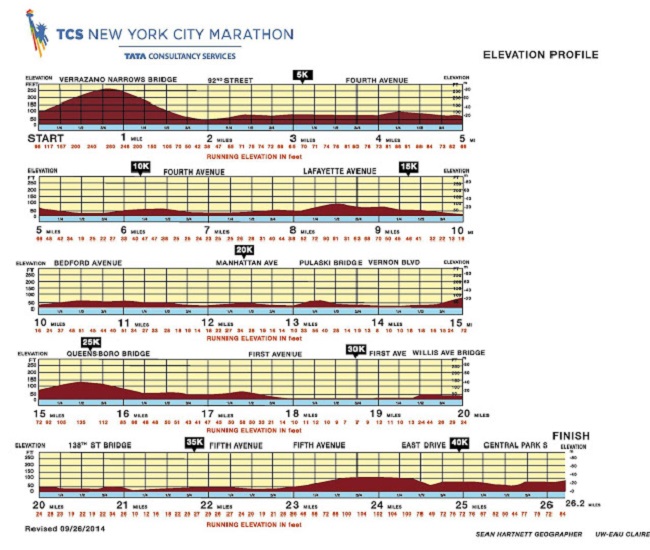

以六大馬之一的紐約馬拉松為例,賽道會經過五個行政區,通過三條大橋,第一條韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)就出現在起跑後,也是爬升最多的一段,接下來幾乎整路都是微小的上下坡(見下圖),難度甚高。經驗不足的跑者,由於剛起跑體力還很足,所以在爬第一座橋時都會跑太快而不自知,提早消耗掉過多寶貴的肝醣,導致中後段出現「撞牆」情況,影響到最終成績表現。

看紐約馬的賽道的海拔圖就知道,一開始消耗掉過多肝醣將導致中後段「撞牆」情況。

透過功率去配速就能有效避免這件事情,我們可以在平常訓練中透過檢測找出自己的馬拉松功率區間,在比賽時(特別是前半程)只要堅守在特定的功率範圍即可,不用再憑感覺去猜測上下坡該跑什麼配速。在路跑賽事中用功率去取代配速,可以更有效合理地分配體力,既能避免多餘的體力消耗,也能減輕心理負擔,幫助你更穩定地發揮實力。

各有所述,互補不足

當然,我並不是在說「功率好棒棒、心率跟配速都不用再看了」。相反,我認為這三個數據要能結合在一起去分析,配合實際感受與經驗的判斷,才能達到最佳的效果。比如功率跟心率結合去比較,可以分析出有氧體能的變化以及脫勾比率(PW:HR),這是單獨功率一個數據看不出來的;而功率跟配速結合,可以分析出跑步效能(Running Effectiveness),作為跑步經濟性的相關指標。另外,功率結合其他技術數據如觸地時間、下肢剛性、步頻等,能夠作為跑步過程中的疲勞指標,這些都是功率本身不會提供的資訊。

功率跟配速結合可以分析出跑步效能,作為跑步經濟性的相關指標。

數據之外,我們也不能忽視自己/跑者本身的感受,特別是跑步經驗豐富的跑者,有時候直覺的判斷更勝於數字上的分析,千萬不要盲目追求硬生生的數字而拋棄自己的主觀感受。因此,功率跟心率、配速之間並非對立關係,而是各有所述,互補不足。更重要的,是我們要清楚知道各種數據背後的原理與意義,以及各有哪些優缺點需要注意,才能避免掉進數字的陷阱,正確解讀出數據所帶給我們的資訊。

*文章授權轉載自《STRYD》網站

/ 關於Stryd /

在這個講求科學化的時代,一昧地埋頭苦練已經不是現代人追求進步的方式。 想要更客觀、更精確的方式監控跑步訓練強度? 不用毫無頭緒的猜測是否達到訓練計畫中的每一項目標。 Stryd 可以告訴你,你還能加多少速或是是時候該放慢腳步,不畏懼逆風,且戰勝風阻。

運動星球

2021 PUMA螢光夜跑台北、高雄4月開跑 12/4先搶先贏

2020-11-16

知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」將於新冠疫情後重返賽道,訂於2021 年 4 月 3 日(六)及 4 月 10 日(六),分別於台北、高雄正式開跑!2021 PUMA 螢光夜跑不同於以往登記抽籤,改以個人報名先搶先贏制,2020 年 12 月 4 日(五)即刻開搶,額滿即報名截止。主辦單位另推出超前部署報名優惠,只要購買指定鞋款或是揪團參加校園星 RUN 組的學生,皆可於 2020 年 11 月 16 日至 12月3日搶先報名,2020 年參賽跑者也可於同一時間上線登記,享有 2021 年保障錄取名額。

2021 PUMA螢光夜跑台北、高雄4月開跑 12/4先搶先贏

超前部署報名雙管道 號召2020參賽跑者重返賽道

2020 PUMA 螢光夜跑為了防範疫情而取消,2021 PUMA 螢光夜跑即將擊退疫情陰霾重返賽道。為慶祝光榮回歸,推出超前部署報名雙管道:

管道一:凡於 2020 年 11 月 16 日(一)至 11 月 30 日(一)購買 PUMA 螢光夜跑指定鞋款的消費者,即可獲得 2021 PUMA 螢光夜跑優先報名序號卡,憑序號直接登入活動官網報名,可享搶先報名福利。

管道二:2021 年PUMA 螢光夜跑持續推出「校園星 Run 組」5K 團體組別,號召全台的大專院校學生們揪團 5 人即可成團參加,不僅享郵寄優惠價格、歡樂無限的「疾風射門大挑戰」趣味活動,更可搶先上線報名,與親朋好友一享受賽道奔馳熱血快感。

除此之外,PUMA 螢光夜跑特地為 2020 年之原定參賽跑者保留 2021 年參賽名額,讓所有今年已報名但因疫情無法參賽的跑者擁有保障參賽資格,號召大家一起重返賽道。

以上雙管道及 2020 參賽跑者,須於 2020 年 11 月 16 日(一)至 12 月 03 日(四)期間上線登記報名。

個人報名限量名額 12/4 手刀開搶

2021 PUMA 螢光夜跑第二階段則改採網路限額報名,並依報名先後順序給予錄取參賽資格, 2020年12月4日(五)至12月18日(五)開放報名,名額額滿即報名截止。

以往 PUMA 螢光夜跑都是採用抽籤報名,但今年將優先保障 2020 之參賽選手參賽資格,並將剩餘名額依各組比例釋出,所以想一同享受螢光夜跑的跑者們,記得設好鬧鐘,12 月 4 日準時到 PUMA 螢光夜跑官方網站報名開搶,在賽事現場拚腳程前先以手速比拚暖身。

PUMA x First Mile 永續生態愛地球公益夜跑

永續生態是 PUMA 持續推動的企業責任,2021 年 PUMA 螢光夜跑將持續結合永續生態概念,無論是再生紗線製成的紀念賽衣(Recycle)、參賽贈品-運動環保水壺腰帶組(Reuse),至周邊規劃如環保拍照區(Reduce),邀請所有的參賽跑者共同為生態環境貢獻心力。

PUMA x First Mile 限量環保紗賽衣特別採用回收寶特瓶所製成的環保紗線製成,唯此特殊材質原物料有限,僅報名前 15,000 人可以獲得,主辦單位將按照報名順序依各站人數比例進行限量分配。

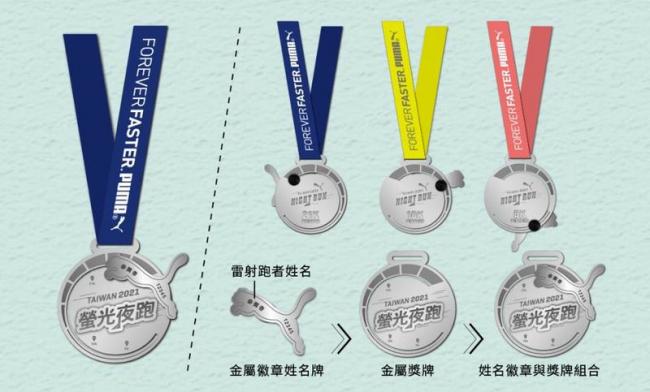

PUMA螢光夜跑客製姓名徽章式完賽獎牌

此外,2021 年 PUMA 螢光夜跑也將持續與公益團體「財團法人肝病防治學術基金會」合作,並捐贈本屆「Love Run 公益愛跑組」以及「校園星Run組」報名費收入所得作為肝病防治推廣用途。凡報名「Love Run 公益愛跑組」以及「校園星Run組」的跑者們可免費體驗一次「PUMA Night Run 疾風射門大挑戰」玩遊戲秀愛心。 PUMA 也將在夜跑現場設置肝病防治基金會專屬攤位,為跑者做肝病篩檢相關服務,呼籲跑友一同重視保肝健康的重要性。

台北 AIMS 國際賽道認證,高雄港都城市夜景

PUMA 螢光夜跑持續追求路線最佳化。2021 年 PUMA 螢光夜跑台北站正式路線長度 21.6 公里,獲得 AIMS 與 IAAF 認證,提供跑友們更國際化的數據紀錄,在穿梭台北夜晚人文美景及指標景點的同時,感受螢光夜跑不斷進步創新的無限動力。

台北站正式路線長度 21.6 公里,獲得 AIMS 與 IAAF 認證

高雄站 21K 菁英挑戰組則將延續特色生態文化路線,途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋、與中都唐榮磚窯廠等,讓跑友一齊留下高雄港都城市夜跑的美好記憶。

高雄站 21K 路線

報名期程

2021 PUMA 螢光夜跑報名期程

活動相關詳情請上 2021 PUMA螢光夜跑活動官網查詢,或加入 PUMA 螢光夜跑 LINE 官方帳號:@puma-nightrun 或 帳號名稱:PUMA螢光夜跑。

活動服務專線:享動行銷工作室 02-2503-9333 #23

資料來源/PUMA

責任編輯/Dama

運動星球

採用全新NIKE ZOOMX中底的NIKE ZOOM VAPORFLY ELITE

2017-03-10

在傳統理念中,長跑跑鞋需要在輕盈的同時緊貼地面。然而,為了實現這種理念也需要作出一些妥協。例如在緩震性能有限的情況下,跑鞋應如何實現能量回彈的最大化?

能否找到這些問題的答案,對於Nike Breaking2 這一大膽嘗試的成功至關重要。挑戰者Eliud Kipchoge、Lelisa Desisa和Zersenay Tadese此次將穿著採用全新Nike ZoomX 中底的 Nike Zoom Vaporfly Elite 戰靴,為前進的每一步提供最強勁的推動力。

Nike Breaking2

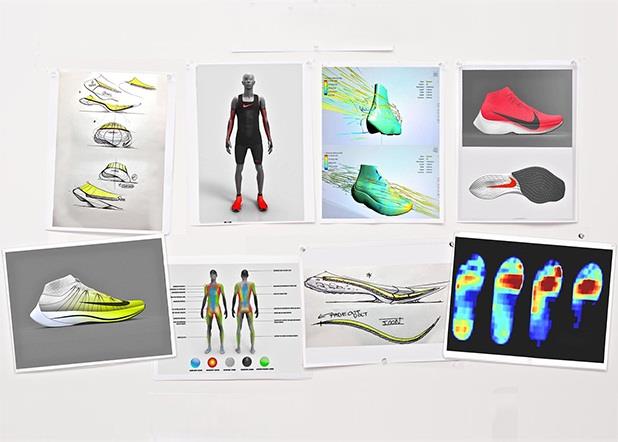

這款概念跑鞋是為每位精英運動員量身打造的,經過了一系列嚴謹的研究來實現 Breaking2 這一大膽的挑戰願景,當“少即是多 (less is more)”的理念在過去是主流,“越多越好 (more is more)”的方式很可能將主導未來的跑鞋趨勢。

“外型必須以功能為出發點。我們將空氣動力學知識運用於一種代表速度的、顯眼的標誌性美學。”Nike探索研究團隊跑步創新部門資深設計總監Stefan Guest表示。

reaking2 裝備性能設計靈感

如此顛覆性的設計遵循綜合各部分功能的原則,避免功能的重疊,這款跑鞋採用數十年來專業跑鞋所常用的材料,但用全新的方式,更具目的性的將其完全重新整合。

傳統跑鞋(平底鞋)剖面比較平緩,而 Nike Zoom Vaporfly Elite 的漸進式 Nike ZoomX 中底緩震,前掌高度卻達到絕無僅有的21公厘,同時與傳統泡棉相比明顯更輕盈、柔軟且更加靈活。獨特的中底設計目的在給運動員提供更高的能量回傳,且兼具超強的緩震性能,Nike Zoom Vaporfly Elite 將運動員的生理特徵、生物力學分析與尖端工程結合在一起。

與傳統泡棉相比,Nike ZoomX 緩震更為輕盈、柔軟,並且回彈力更出眾,透過提供更多的能量回饋實現最快速度。

舒適貼合、輕質的 Nike Flyknit 鞋面在跑步過程中提供足夠的支撐和包裹,並完美貼合。

內置碳纖維板降低跑步過程中的能量損耗,並增強前進的流暢體驗。

由此構成一個包含超輕、高回彈的 Nike ZoomX 中底和單向碳纖維板的全新動力系統。最終打造依據尖端空氣動力學設計而成的鞋底並加以彰顯速度的標誌性圖案,搭配專為運動員量身訂製的1:1貼合 Flyknit 鞋面包裹雙腳。

“ Nike ZoomX 真正實現了 Nike Zoom Vaporfly Elite 的創新。”Nike鞋類創新副總裁 Tony Bignell表示,“突破性的全新 Nike ZoomX 中底和弧形碳纖維板共同提供靈活緩震,並將腳尖離地的能量損失最小化。”

除了21公厘的前掌高度以外,Nike Zoom Vaporfly Elite 還具有9公厘的高度落差,能儘量減輕阿基里斯腱的損傷。這也反映在碳纖維板獨特的“鏟形”幾何形狀上,從中底的標誌性swoosh中也可以看到。除了提供足夠的推進力之外,碳纖維板的主要功能還包括提升抗彎強度,提高以上三位運動員每一步的跑步效率,並將比賽過程中的能量損耗最小化。

“我們知道硬度很大的跑鞋在跑步效率上擁有極大的優勢。” 全球跑鞋速度部門資深總監Bret Schoolmeester指出,“但硬度太大會導致負荷從腳部移向小腿,在跑步過程中致使疲勞感逐漸增強。針對 Nike Zoom Vaporfly Elite,我們研發出了一種非常特殊的幾何形狀,以緩解這個問題。”

Nike運動研究實驗室生物力學高級研究員Geng Luo博士解釋說:“鞋底採用碳纖維板的目的是減少跑者在彎曲腳趾時的能量損耗。弧形碳纖維板的硬度足以實現這個目標,並且由於其特殊設計的幾何形狀,這一過程並不會增加小腿的負荷。”

採用全新 Nike ZoomX 中底的 Nike Zoom Vaporfly Elite,其性能系統將幫助Eliud Kipchoge、Lelisa Desisa和Zersenay Tadese於今年晚些時候在義大利Monza賽道進行馬拉松突破2小時大關的極限挑戰。

英運動員的的 Breaking2 服裝則徹底重塑了傳統馬拉松裝備的舒適度、合身度和重量。首先,是運用無縫移線針織技術的運動背心,提升關鍵部位的通風性能。這種方法還能依據每個運動員的身體掃描資料和個人偏好完全量身訂製。緊身運動短褲也一樣——相比標準的短褲,長短和緊身等級都可以個性化訂製。此外,緊身短褲還運用了Nike Aeroblade 紋理以幫助減少阻力。護套能幫助運動員抵禦低溫,而 Nike Aeroblade 貼條則有助於減少小腿關鍵部位的阻力。最後,運動員的襪子專為配合跑鞋而設計,實現更出色的透氣性能,並提供更好的足弓支撐。

接下來,Nike Zoom Vaporfly Elite 的獨特構造和顛覆性中底預示著 Nike Zoom 跑鞋的未來—— Nike Zoom Vaporfly 4% 和 Nike Zoom Fly 跑鞋組合以及全新的 Nike Air Zoom Pegasus 34 。